144. Ausfertigung

A 040/1/332 BArch*73

Einrichtung und Kontrolle

stationärer SFe-/Chiffrierstellen

1983

144. Ausfertigung

A 040/1/332 BArch*73

Einrichtung und Kontrolle

stationärer SFe-/Chiffrierstellen

1983

MINISTERRAT

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG

CHIFFRIERSACHE!

Vertrauliche Verschlußsache!

VVS-Nr.: A 591 850

144. Ausfertigung

A 040/1/332 BArch*73

Einrichtung und Kontrolle

stationärer SFe-/Chiffrierstellen

1983

144. Ausfertigung

A 040/1/332 BArch*73

Einrichtung und Kontrolle

stationärer SFe-/Chiffrierstellen

1983

NACHWEIS ÜBER EINARBEITUNG VON ÄNDERUNGEN

| Änderung | Einarbeitung | ||

| Nr. | Inkraftsetzungstermin | Datum | Unterschrift |

NACHWEIS ÜBER ZUGANG/ABGANG

| Lfd. Nr. | Zugang Blatt | Abgang Blatt | Bestand Blatt | Datum | Signum | |

| 01 | 28 | Anfangs- bestand | ||||

NACHWEIS ÜBER VERNICHTUNG

| Lfd. Nr. | Blatt | Vernichtet am: | Vernichtungsvermerk (Unterschriften) | |

Einführungsbestimmung zur A 040/1/332

1. Die Anleitung 040/1/332 Einrichtung und Kontrolle

stationärer SFe-/Chiffrierstellen wird erlassen und tritt

am 01. 12. 1983 in Kraft.

2. Die A 040/1/332 gilt auch für die Grenztruppen der

Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und entsprechend

für die Zivilverteidigung.

3. Die A 040/1/332 ist nur Kommandeuren und Stabschefs,

denen SAS- und Chiffriereinrichtungen unterstehen, sowie

Armeeangehörigen und Zivilbeschäftigten, die für den SAS-

und Chiffrierdienst bestätigt oder verpflichtet sind,

zugänglich zu machen.

O.U., den 22.09.83 Chef Nachrichten

Inhaltsverzeichnis Seite

Übersichts- und Einführungsteil 1

Einleitung 7

I. Die Einrichtung von Chiffrierstellen 8

Die Auswahl der Betriebsräume 8

Die Sicherung der Betriebsräume 10

Die technische Ausrüstung der Betriebsräume 13

Die Abnahme der Betriebsräume 19

II. Das Herstellen der Betriebsbereitschaft 21

Die Montage der Geräte 21

Die Entfaltung des SFe-Teilnehmernetzes 23

Die Betriebs- und technische Dokumentation 28

III. Die Kontrolltätigkeit 33

Anlagen

1 Normativen für Tür- und Fenstergitter 41

2 Erdung eines SFe-Betriebsraumes (Variante) 42

3 Muster einer Schlüsselordnung 43

4 Gestellrahmen für 2 SFe-Geräte 45

5 elektrisches Funktionsschema einer SFe-Stelle 46

6 Montageschema einer SFe-Stelle 47

7 Funktionsschema einer Alarmierungseinrichtung 48

Anhänge

1 Begriffsbestimmungen zur Erdung 50

2 Technische Forderungen für Akkumulatorenanlagen 52

(gemäß TGL 200-0653/02)

Vom Autor hinzugefügte Dokumente:

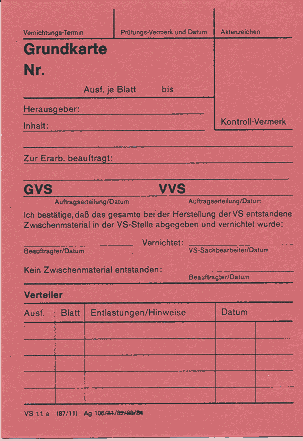

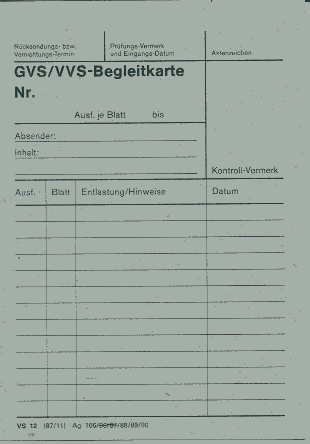

VS Begleit- und Grundkarte Ah Autor

Einleitung

1. Die Anleitung 040/1/332 enthält die Zusammenfassung und

Erläuterung aller Festlegungen der militärischen Bestimmungen,

die für die Einrichtung von stationären Chiffrierstellen,

SFe-Stellen und kombinierten SFe-/Chiffrierstellen (nach-

folgend Chiffrierstellen) in den Truppenteilen, Einheiten

und Einrichtungen, die dem Ministerium für Nationale Ver-

teidigung, den Kommandos der Teilstreitkräfte, dem Kommando

der Grenztruppen der DDR, den Kommandos der Militärbezirke,

den Verbänden und Wehrbezirkskommandos direkt unterstellt

sind sowie von analogen Einrichtungen der Zivilverteidigung

zutreffen.

Zur Einrichtung von Chiffrierstellen gehören die Auswahl,

die Sicherung, die technische Ausrüstung, die Ausstattung

mit Unterkunftsgeräten und die Abnahme der Betriebsräume.

Für die Durchführung von Kontrollen in den Chiffrierstellen

sind Anhalte in Form von Algorithmen vorgegeben.

2. Die Grundlagen für die Einrichtung von Chiffrierstellen

und die Durchführung des Betriebsdienstes sind die Fest-

legungen

a) der Dienstvorschrift 040/0/015

SAS- und Chiffrierdienst Truppenteil;

b) die Anleitung 040/1/327

Chiffrierbetriebsdienst;

c) die Anleitung 040/1/325

SAS-Fernsprech- und Fernschreibbetriebsdienst;

d) der Anleitung 040/1/009

Organisation des operativ-technische Dienstes

auf Nachrichtenzentralen und

e) der Stellenpläne und Ausrüstungsnachweise (STAN).

3. Die Grundlagen für die Ausstattung der Chiffrierstellen

mit Unterkunftsgeräten, einschließlich Panzer- oder Stahl-

blechschränken, sind die Objektausstattungspläne.

I. Die Einrichtung von Chiffrierstellen

Die Auswahl der Betriebsräume

4. Zur Erfüllung der Anforderungen an Betriebsräume für

Chiffrierstellen und die Arbeit mit SAS- und Chiffrier-

mitteln in diesen Räumen sind nachstehende Grundsätze

einzuhalten:

(1) Die Chiffrierstelle ist im Bereich der Nachrichten-

zentrale oder in deren Nähe in einem anderen Gebäude unter-

zubringen. In erster Linie sind dazu Räume im Stabsgebäude

zu nutzen, um eine übersichtliche Verlegung der SFe-Teil-

nehmernetzes zu erreichen und lange Meldewege zu vermeiden.

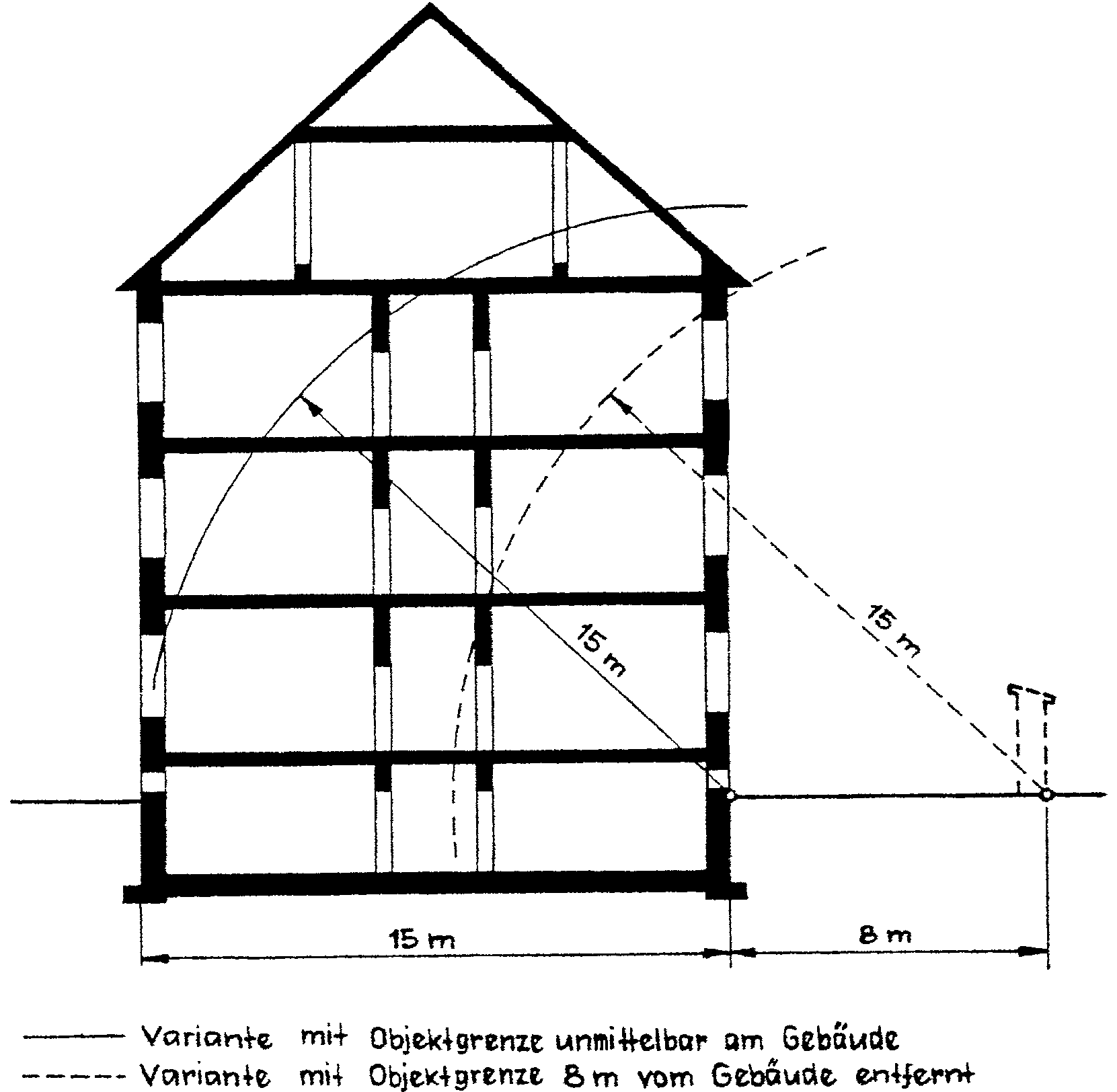

(2) Die Fensterseite der Chiffrierstelle muß der Grenze der

kontrollierten Zone (Objektgrenze) abgewandt sein. Der Ab-

stand der Chiffrierstelle zur Grenze der kontrollierten

Zone muß mindestens 15 m betragen. Dabei bildet der Fußpunkt

an der Grenze der Kontrollierten Zone das Zentrum eines

Kreisbogens mit einem Radius von mindestens 15 m (Bild 1).

Die Entfernung zu Gebäuden, die von ausländischen Dienst-

stellen genutzt werden, hat mindestens 100 m zu betragen.

(3) Die Chiffrierstelle ist in einem solchen Bereich des

Objektes bzw. des Gebäudes unterzubringen, in dem sich vor-

wiegend Angehörige des Stabes oder der Nachrichtenzentrale

bewegen und in dem keine öffentlichen Sprechstunden abge-

halten werden sowie anderer Publikumsverkehr stattfindet.

Das ist insbesondere in den Wehrkreiskommandos zu beachten.

Zu berücksichtigen ist außerdem die Zweckbestimmung der

Räume, die sich neben, über und unter der Chiffrierstelle

befinden.

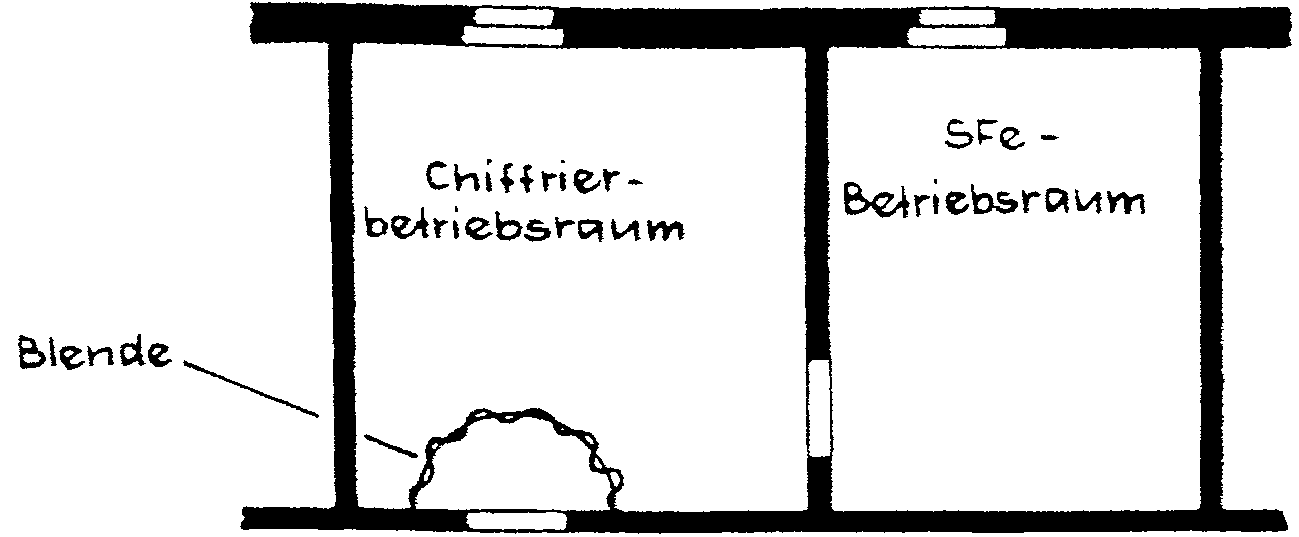

Bild 1 Abstand der Chiffrierstelle zur Grenze der

kontrollierten Zone (Varianten)

(4) In den Räumen der Chiffrierstelle dürfen keine Versor-

gungsleitungen (außer Heizungsrohre für installierte Heizkör-

per und Wasserleitungen) verlaufen, sich keine Hauptsiche-

rungskästen, Fernsprechverteiler des Stabsnetzes und andere

technischen Anlagen der Gebäudeausrüstungen befinden. Soll die

Chiffrierstelle in Schutzbauwerken oder trümmersicheren An-

lagen untergebracht werden, ist das Vorhandensein von Anlagen

des Belüftungssystems (Zu- und Abluftkanäle) zulässig. Die

dafür vorhandenen Wanddurchbrüche müssen so beschaffen sein,

daß eine Informationsgewinnung oder Eindringen ausge-

schlossen sind.

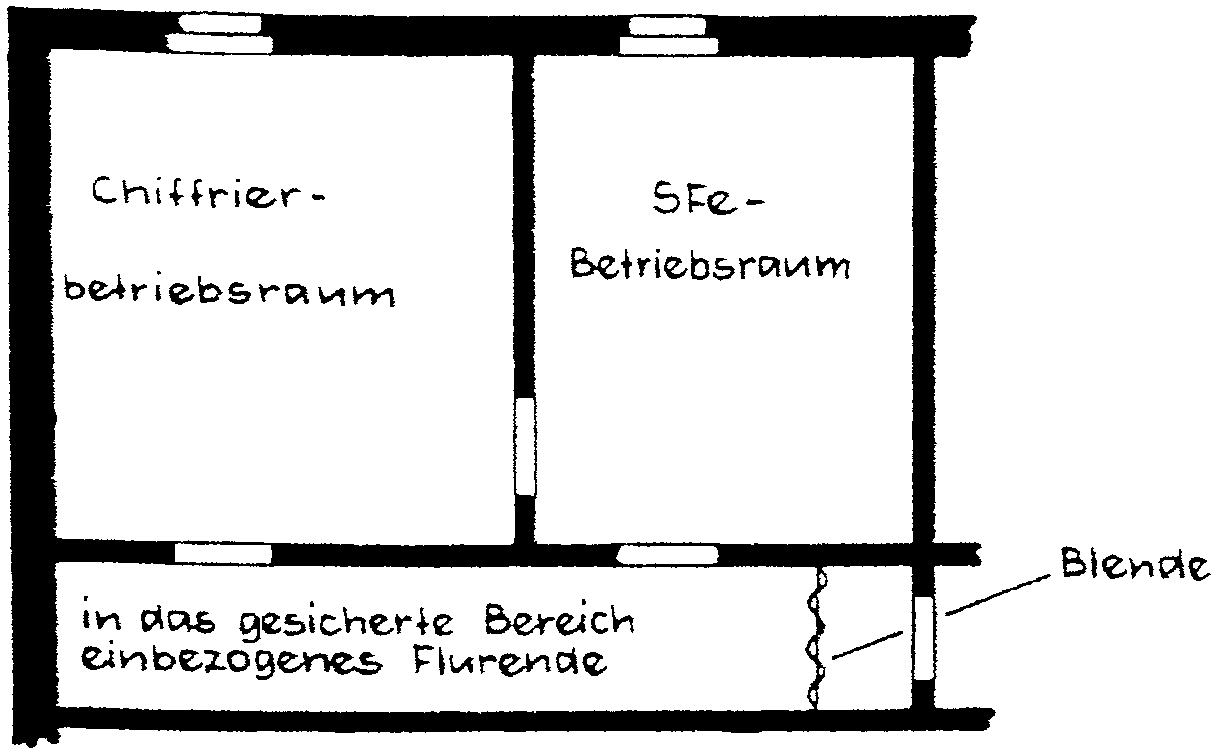

5. Für Chiffrierstellen, in denen Chiffrier- und SFe-Geräte

betrieben werden, sind ein Chiffrierbetriebsraum und ein

SFe-Betriebsraum sowie nach Möglichkeit ein Zwischenflur

für Abfertigungszwecke vorzusehen. Diese Räume müssen neben-

einander liegen, ein abgeschlossenes gesichertes Bereich

bilden und nur durch eine Tür zugängig sein. Ein Notausgang

ist nur in begründeten Ausnahmefällen nach Konsultation mit

der zuständigen Stelle des MfS zu schaffen.

Für Chiffrierstellen, in denen entweder nur Chiffriergeräte

oder nur SFe-Geräte betrieben werden, wird nur ein Betriebs-

raum benötigt. In diesem Fall ist bei der Auswahl des Be-

triebsraumes die Möglichkeit einer späteren Erweiterung der

Chiffrierstelle zu beachten. Unter Beachtung des Platzbedarfs

sind auch Chiffrierstellen mit einem kombinierten SFe- und

Chiffrierbetriebsraum möglich.

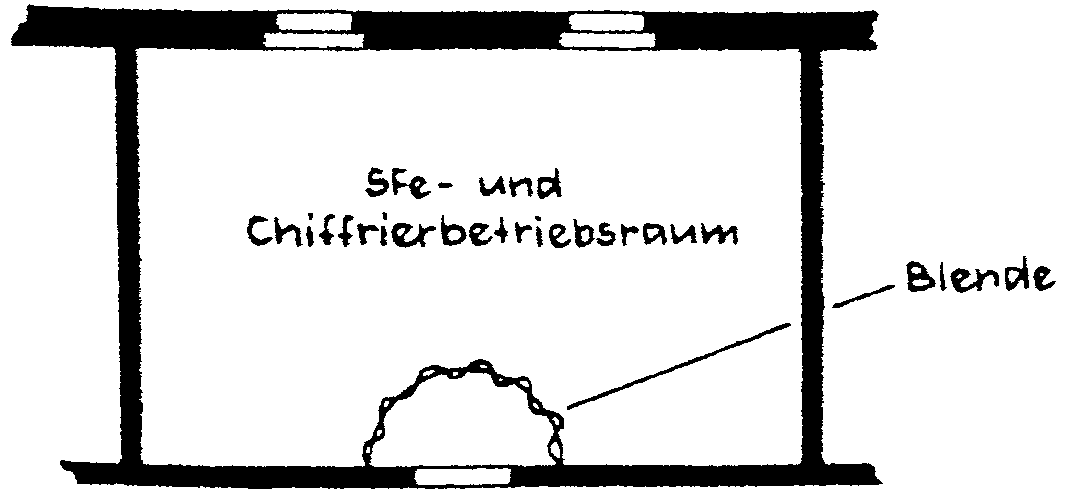

Das Bild 2 zeigt drei mögliche Varianten einer Chiffrierstelle.

Die Sicherung der Betriebsräume

6. Vor der Inbetriebnahme der SFe- und Chiffriergeräte sowie

des SFe-Teilnehmernetzes ist die Abnahme der Betriebsräume

durch einen Mitarbeiter des SAS- und Chiffrierdienstes der über-

geordneten Führungsebene durchzuführen und zu protokollieren.

7. Die Räume für die Chiffrierstelle haben folgende Sicher-

heitsbestimmungen zu entsprechen:

(1) Die Eingangstür zur Chiffrierstelle muß aus Stahlblech

mit einer Dicke von mindestens 3 mm und einem stabilen

Rahmen bestehen. Besteht die Eingangstür aus Holz, ist sie

zusätzlich durch eine Stahlgittertür zu sichern

(Normative siehe Anlage 1).

Diese Türen sind so zu befestigen, daß ein Aushängen im ge-

schlossenen Zustand unmöglich ist.

Die Stahlblech- bzw. Stahlgittertüren müssen so beschaffen

bzw. montiert sein, daß sie auch von innen verschließbar sind.

| Variante 1: Chiffrierstelle am Ende des Gebäudes |

|

| Variante 2: Chiffrierstelle innerhalb des Gebäudes |

|

| Variante 3: Chiffrierstelle mit kombiniertem SFe- Chiffrierbetriebsraum und |

|

Bild 2 mögliche Varianten einer Chiffrierstelle

(2) Die Eingangstür ist mit einem Blindknopf und einem

Schließblech aus Metall zu versehen, welches durch die Ver-

wendung von Schloßschrauben, die von innen zu kontern sind,

gegen eine Abnehmen von außen zu sichern ist.

(3) Die Eingangstür und bei Vorhandensein die Stahlgittertür

und bewegliche Fenstergitter sind mit Zylindersicherheits-

schlössern des Sicherheitsgrades 9 aus der DDR-Produktion

gemäß TGL 23182 zu versehen.

Diese Schlösser dürfen nicht in eine Haupt- oder General-

schlüsselanlage einbezogen sein.

Die Eingangstür darf sich von außen nur mittels des Schlüssels

öffnen lassen (Wechselschloß).

Über alle Schlüssel ist anhand der Originalverpackung bei der

Abnahme ein eindeutiger Nachweis zu erbringen.

(4) In der Eingangstür oder in der Wand neben der Eingangstür

ist ein von innen verschließbares Schalterfenster, das die

Größe von 15 cm x 25 cm nicht überschreiten darf, zu schaffen.

(5) Hinter der Eingangstür bzw. dem in der Wand eingebauten

Schalterfenster ist ein Vorhang anzubringen, der zuverlässig

den Einblick in das Innere des Raumes verhindert. Türen, die

aus den Betriebsräumen direkt auf den Flur führen, sind innen

zu polstern.

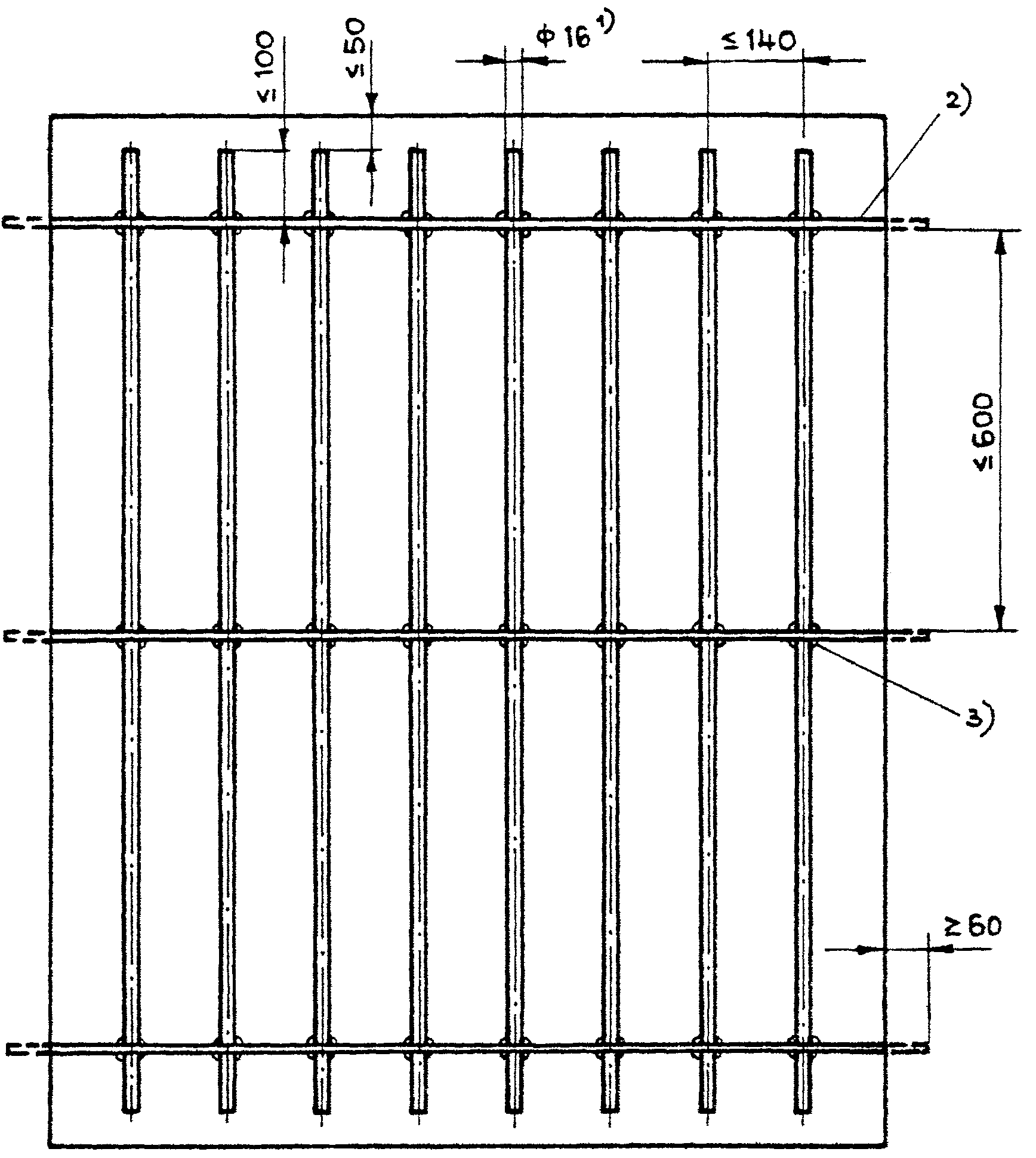

(6) Die Fenster sind durch im Mauerwerk verankerte starre

oder bewegliche Stahlgitter (siehe Anlage 1) zu sichern.

Fenstergitter an Gebäuden der Leichtbauweise sind so zu be-

festigen, daß ein Lösen von außen unmöglich ist.

(7) Die Einsichtnahme in die Räume ist durch die Verwendung

von undurchsichtigem Spezialglas oder Vorhängen vor den

Fenstern zu verhindern.

(8) Bei der Unterbringung von Chiffrierstellen in Gebäuden

der Leichtbauweise sind die Wände der Betriebsräume schall-

dämmend zu isolieren.

Weitergehende Forderungen zur statischen Sicherheit sind ent-

sprechend den örtlichen Verhältnissen festzulegen und zu

realisieren.

Die technische Ausrüstung der Betriebsräume

8. Zur technischen Ausrüstung des SFe-Betriebsraumes gehören:

a) die Erdung, die Elektroinstallation und die Gleichstrom-

versorgung;

b) ein Gestellrahmen für 2 SFe-Geräte, ein Pegelmeßgerät und

ein Kanalentzerrer;

c) die SFe-Vermittlung;

d) der SFe-Ortsverteiler zur Aufnahme von 50 Doppeladern;

e) der SFe-Fernverteiler zur Übernahme von

- 4 x Vierdrahtleitung mit HVt/stationär auf Trennend-

verschluß,

- 1 x Vierdrahtleitung von der NF-Verteilung der statio-

nären Funkstelle,

- 1 x Vierdrahtleitung zur Übernahme eines Richtfunk-

kanals/stationär,

- 2 x Vierdrahtleitung zum Außenendverschluß für die Über-

nahme von Kanälen mobiler kanalbildender Elemente.

(Diese Aufzählung stellte eine mögliche Variante dar.)

9. Zur technischen Ausrüstung des Chiffrierbetriebsraumes

gehören:

a) die Elektroinstallation;

b) die Erdung;

c) die Linienstromversorgung.

(Die Buchstaben b und c sind nur dann zutreffend, wenn

Chiffriergeräte eingesetzt werden, die das Direktchiffrieren

ermöglichen.)

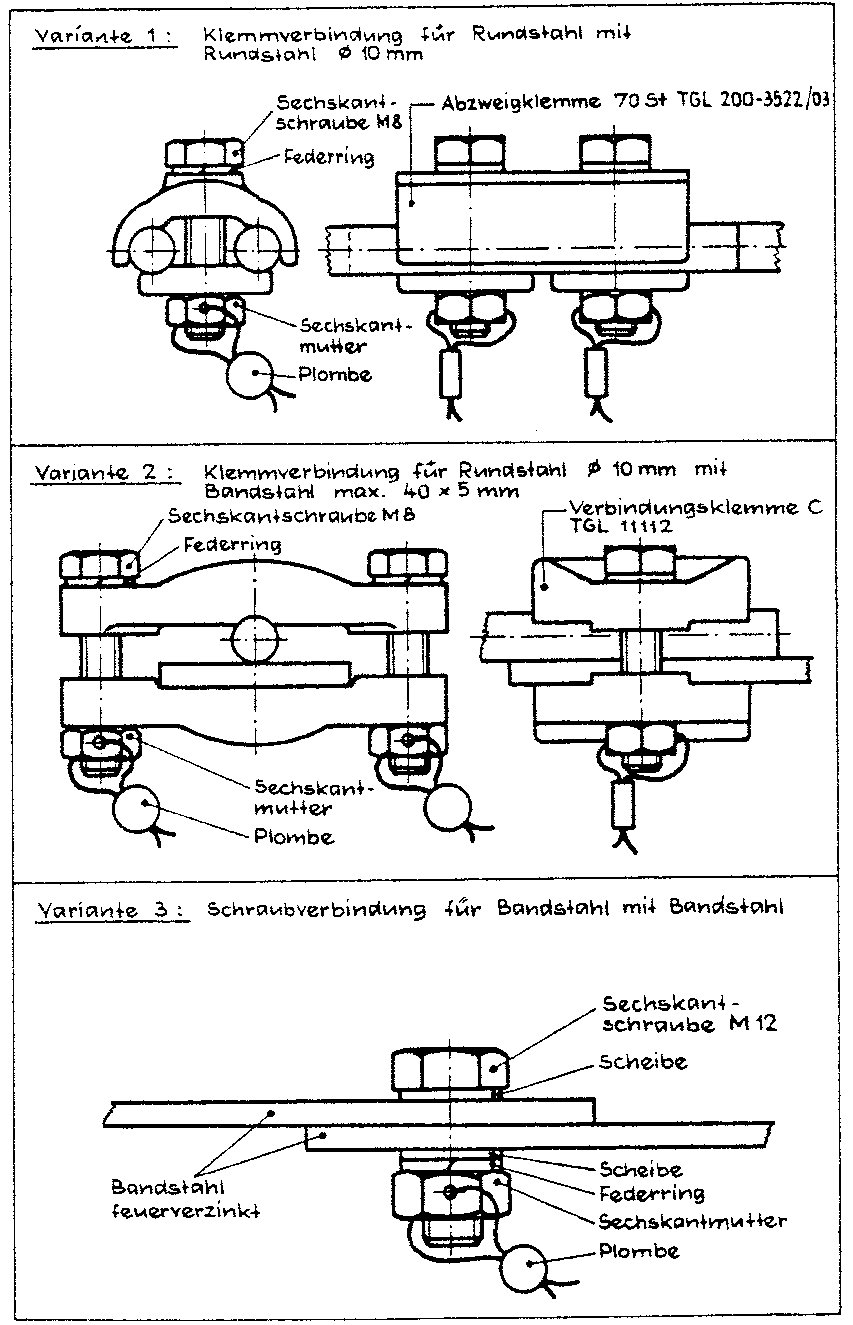

10. Die Erdung für die Betriebsräume ist über die Erdungs-

anlage des Objektes sicherzustellen. Der Erder ist über eine

Erdungsleitung direkt mit der Erdungssammelleitung des Be-

triebsraumes zu verbinden. Die dabei auszuführenden Verbin-

dungen sind gemäß Bild 3 so zu sichern und zu verplomben,

daß ein unkontrolliertes Auftrennen und Aufschalten unmöglich

sind.

Der Widerstand darf bei einem durch den Erder fließenden

Strom 5 Ohm nicht überschreiten.

Bild 3 Verbindungen der Erdungsanlage

11. Die Erdungsanlage ist zum Nachweis der Funktionsfähigkeit

und der Schutzgüte durch Angehörige der SAS- und Chiffrier-

werkstätten halbjährlich im Sommer und im Winter zu kontrol-

liern.

Die Kontrollen der Erdungsanlage hat aus der Sicht- und elek-

trischen Prüfung zu bestehen.

(1) die Sichtprüfung muß umfassen:

a) stichprobenartige Kontrolle des Zustandes der Erder und

der Verbindungen im Erdboden sowie der Übergangsstellen

der Erdungsleitungen in den Erdboden oder in die Funda-

mente;

b) Kontrolle des Zustandes der sichtbaren Erdungsleitungen

sowie der Verbindungen und Anschlüsse einschließlich der

Unversehrtheit der Verplombungen;

c) Kontrolle des Potentialausgleiches.

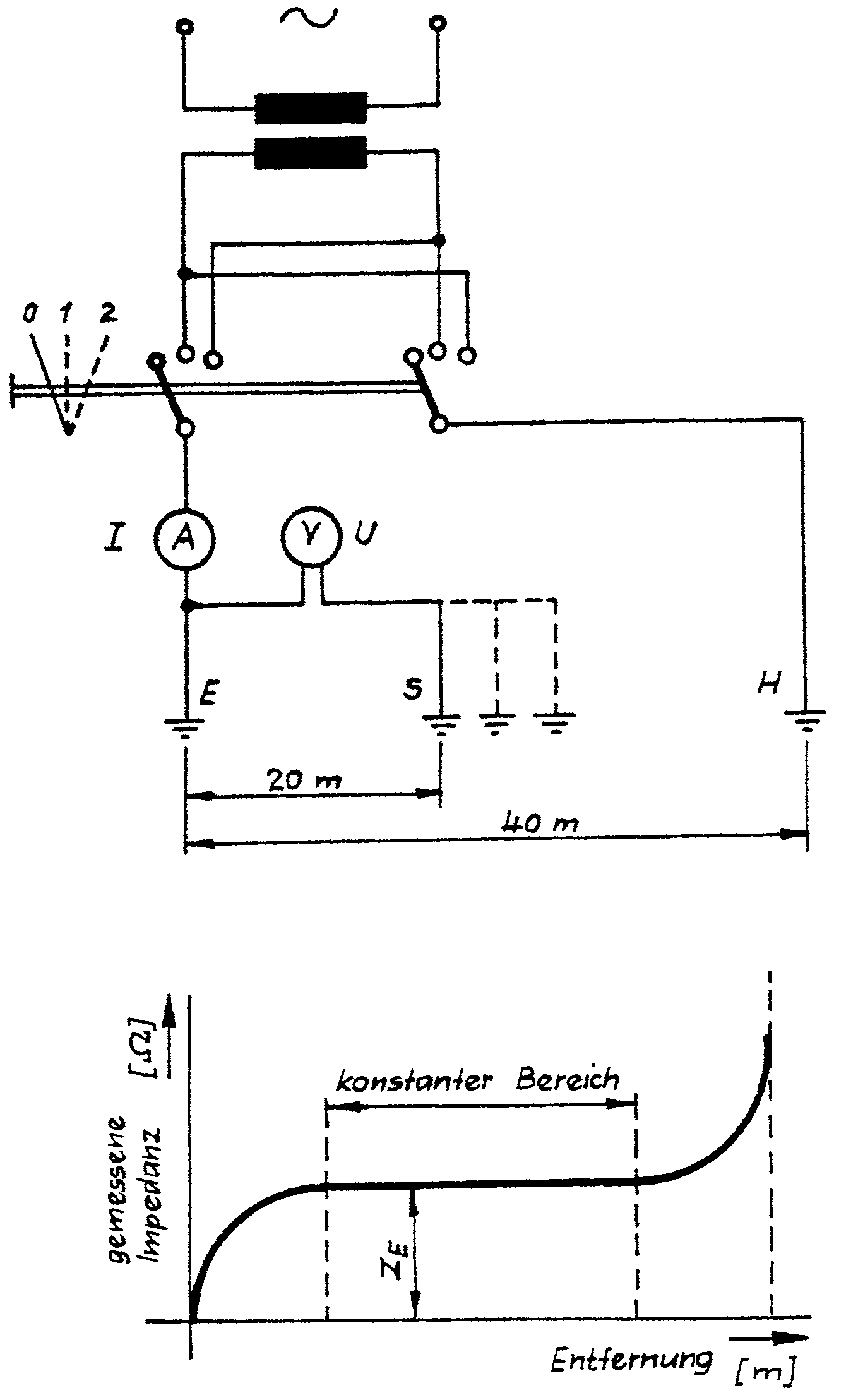

(2) Die elektrische Prüfung umfaßt die Ermittlung der Erdungs-

spannung und der Erdungsimpedanz nach der Strom-Spannungs-

Meßmethode.

Die Messung mit mittelbarer Stromentnahme aus dem netz ist

wie folgt durchzuführen:

a) Der Hilfserder H ist nach Bild 4 so weit von der zu

prüfenden Erdungsanlage E entfernt anzuordnen, daß keine

gegenseitige Beeinflussung zwischen der Erdungsanlage und

dem Hilfserder auftritt. Das ist der Fall, wenn sich ein

konstanter Bereich in dem zu ermittelnden Kurvenverlauf

ergibt. Zwischen der zu prüfenden Erdungsanlage E und dem

Hilfserder H ist eine Wechselspannung anzulegen.

b) Der Potentialverlauf ist durch Versetzen der Sonde S, aus-

gehend von der Erdungsanlage in Richtung Hilfserder, ent-

lang mindestens zweier im Winkel von 90° zueinander ver-

laufender Trassen aufzunehmen, bis der konstante Bereich

des Kurvenverlaufs ermittelt ist.

c) Aus der Spannung U im Bereich des konstanten Kuvenverlau-

fes und der Größe des über die Erdungsimpedanz fließenden

Stromes I ist die Erdungsimpedanz ZE, sofern keine spe-

zielles Erdungsmeßgerät zur Verfügung steht, nach Gleich-

ung (1) zu ermitteln.

ZE ≧ U / I (1)

Bild 4 Meßanordnung der Strom-Spannungs-Meßmethode

d) Ist durch Bebauung oder durch erdverlegte metallene Leiter

in der Nähe der zu prüfenden Erdungsanlage die Aufnahme

des Kurvenverlaufes nach Buchstaben b nicht möglich, so ist

die rückläufige Messung durchzuführen. Bei dieser Messung

ist unter Beibehaltung der Meßanordnung nach Bild 4 die

Sonde, ausgehend vom Hilfserder in Richtung Erder, so weit

zu versetzen, bis der konstante Bereich ermittelt ist.

(3) die Erstmessung der Erdungsimpedanz ist von dem betrieb

durchzuführen und nachzuweisen, der die Erdungsanlage er-

richtet, erweitert, geändert oder rekonstruiert hat.

Das Prüfprotokoll ist bei der Abnahme des Betriebsraumes

vorzulegen.

12. Im Betriebsraum ist eine Erdungssammelleitung so zu mon-

tieren, daß die Länge der flexiblen Erdungsleitungen der

Geräte nicht größer als 1 m ist.

In der Anlage 2 ist die Erdung eines SFe-Betriebsraumes dar-

gestellt.

Nachstehende Querschnitte sind für die Erdungssammelleitung

und die Erdungsleitung nicht zu unterschreiten:

(1) Erdungssammelleitung Cu ≧ 10 mm2

Al ≧ 25 mm2

St33 ≧ 100 mm2

(2) Erdungsleitungen für den Anschluß der Geräte an die

Erdungssammelleitung

Cu ≧ 4 mm2

(außer SFe- und Chiffrier-

geräte)

Al ≧ 10 mm2

(für SFe- und Chiffrier-

geräte)

(3) Erdungsleitungen für die Verbindung der Erdungssammel-

leitung und dem Erder

Bandstahl, Rundstahl oder Stahlseil ≧ 50 mm2

13. Die Stromversorgung der Chiffrierstelle ist sicherzu-

stellen durch

a) die Netzspannung ~220 V/50 Hz eine Phase zur Speisung der

Raumbeleuchtung, des Ladegleichrichters der Zentralbatterie,

des automatischen Netzreglers NRA 220/20, der Fensterven-

tilatoren und der Steckdosen zur allgemeinen Nutzung;

b) eine stabilisierte Netzspannung ~220 V/50 Hz eine Phase

über den automatischen Netzregler NRA 220/20 zur Speisung

der Steckdose für den Anschluß der SFe- und Chiffrier-

geräte;

c) eine 24 V-Gleichspannung von einem Ladegleichrichter

über einen Akkumulator, der den Bedingungen gemäß Anhang 2

entspricht;

d) kann die unter Buchstabe c enthaltene Forderung nicht er-

füllt werden, ist es gestattet, die 24 V-Gleichspannung

aus einem zentralen Akkumulatorenraum unter Beachtung fol-

gender Bedingungen zu entnehmen:

- der Akkumulator darf nur zur Stromversorgung der Chif-

frierstelle genutzt werden,

- der Anschluß anderer Verbraucher ist verboten,

- die technische Forderungen gemäß Anhang 2 sind einzu-

halten;

e) ein Linienstromanschluß, wenn der Einsatz von Chiffrier-

geräten vorgesehen ist, die das Direktchiffrieren ermög-

lichen.

14. Die Ausstattung der Räume der Chiffrierstelle mit Unter-

kunftsgeräten und -textilien hat auf der Grundlage des be-

stätigten Objektausstattungsplanes, der gemäß STAN und des

Kataloges 061/3/001 Unterkunftsausstattung Normen zu erar-

beiten ist, zu erfolgen.

Danach ist für jeden Raum der Chiffrierstelle bzw. für die

SAS- und Chiffrierzentrale folgende Grundnorm vorgesehen:

___________________________________________________________

Ausst. Bezugsgröße

Nr. Bezeichnung ME Menge je

1130 Wandklappbett St. 1 Zentrale

1231 Akten-/Kleiderschrank St. 1 Raum

1237 Stahlblechschrank, klein St. 1 Raum

1330 Akten-/Radiotisch St. 1 Raum

1331 Schreib-Arbeitstisch St. 1 Raum

1333 Schreibmaschinentisch St. 1 Arbeitsplatz

1432 Drehstuhl St. 1 Arbeitsplatz

1433 Polsterstuhl mit Armlehne St. 1 Raum

2111 Haushaltsstaubsauger St. 1 Zentrale

3215 Arbeitsplatzleuchte St. 1 Arbeitsplatz

4114 PU-Schaumstoffmatraze, St. 1 Zentrale

ganzteilig

4211 Dekorations-/Verdunklungs- Voll- 1 Fenster

stoff schal

Der Stahlblechschrank (Ausstattungs-Nr. 1237) ist mittels

Steinschrauben an der Wand oder am Fußboden zu befestigen.

15. Befindet sich im Bestand des Truppenteils ein Chiffrier-

gerätesatz, sind der Ausbau und die Nutzung der zur Aus-

stattung des Chiffriergerätesatzes gehörenden Aktenvernich-

tungsmaschine in der Chiffrierstelle statthaft.

Der schnelle Einbau in den Chiffriergerätesatz nach Auslö-

sung einer höheren Stufe der Gefechtsbereitschaft muß ge-

währleistet sein.

Die Abnahme der Betriebsräume

16. Vor der Abnahme der Betriebsräume für die Chiffrierstelle

durch Vertreter der zuständigen Stelle des MfS und des SAS-

und Chiffrierdienstes der übergeordneten Führungsebene sind

folgende Bedingungen zu erfüllen:

(1) die Realisierung aller Forderungen zur Raumsicherung;

(2) der Abschluß der technischen Ausrüstung (Erdungsanlage,

Stromversorgung), die Verlegung des SFe-Teilnehmernetzes, die

Aufstellung der Gestellrahmen und deren Anschluß an die Er-

dungssammelleitung sowie die Installation eines Linienstrom-

anschlusses, wenn der Einsatz von Chiffriergeräten vorgesehen

ist, die das Direktchiffrieren ermöglichen;

(3) die Ausstattung mit Unterkunftsgeräten einschließlich der

Aufstellung und Befestigung der Stahlblechschränke;

(4) das Vorliegen aller Schlüssel für die Gittertür, die

Eingangstür, die Stahlblechschränke und wenn vorhanden für

bewegliche Fenstergitter;

(5) das Vorliegen folgender Dokumente und Nachweisunterlagen:

a) die vom Chef/Leiter Nachrichten der übergeordneten Füh-

rungsebene bestätigte technische Dokumentation gemäß

DV 040/0/015, Anhang 4;

b) eine vom Stabschef bestätigte schriftliche Schlüssel-

ordnung (Muster siehe Anlage 3);

c) die Originalverpackung und die Garantieurkunde der ver-

wendeten Zylindersicherheitsschlösser;

d) ein vorbereiteter Übergabe/Übernahmebeleg für die Übergabe

der Reserveschlüssel an den Stabschef.

17. Für die tägliche Abgabe beim OvD unterliegenden

Schlüssel (je ein Schlüssel für die Gittertür, die Eingangs-

tür und den Stahlblechschrank) ist ein stabiler Schlüssel-

kasten aus Metall (genietet oder geschweißt) zu verwenden,

der ein unbemerktes Öffnen ausschließt.

Holzkästen mit genagelten Böden und durchsichtigen Deckeln

sind unzulässig.

Auf dem Schlüsselkasten ist eine Aufschrift anzubringen, die

die Dienstgrade, die Namen und die Nummern der persönlichen

Petschafte der Empfangsberechtigten sowie den Bestätigungsver-

merk des Stabschef mit Dienstsiegelabdruck enthält, Aus der

Aufschrift darf nicht zu erkennen sein, daß es sich um den

Schlüsselkasten der Chiffrierstelle handelt. Er ist wie alle

anderen Schlüsselkästen zu numerieren oder mit der Zimmer-

nummer zu versehen.

18. Nach erfolgter Raumabnahme und bei Vorliegen es Abnahme-

protokolls dürfen die Montage und Inbetriebnahme der SFe- und

Chiffriergeräte erfolgen.

II. Herstellen der Betriebsbereitschaft

19. Das Herstellen der Betriebsbereitschaft der Chiffrier-

stelle erfolgt unmittelbar nach der Raumabnahme.

Weitere Voraussetzungen und Handlungen sind:

(1) die Übernahme der Chiffrier- und SFe-Geräte, der Schlü-

selunterlagen gemäß den Schemata der Verbindungen, der Ver-

schlußsachen und der Nachweisdokumente;

(2) das Anlagen der Nachweise über eingegangene Begleitkarten,

gegliedert nach VS-Grundkarten, VS-Begleitkarten, Schlüssel-

mittelbestandskarten und Bestandsnachweiskarten für SAS- und

Chiffriergeräte;

(3) das Herstellen einer übersichtlichen Ablage der Ver-

schlußsachen und der Schlüsselunterlagen im Stahlblech-

schrank sowie der Reserven an Vordrucken und Verbrauchsma-

terialien im Akten-/Kleiderschrank.

Die Montage der Geräte

20. Die Chiffriergeräte sind nach den Festlegungen der ent-

sprechenden Nutzungsanleitungen und Installationsvorschriften

aufzustellen und in Betrieb zu nehmen.

Für Chiffriergeräte, die das Direktchiffrieren ermöglichen,

gelten nachstehende technische Sicherheitsbestimmungen:

(1) Der Abstand der Chiffriergeräte und des Fernschreib-

Endplatzes von den Wänden, anderen systemfremden Geräten,

Anlagen und Kabeln (auch im Fußboden verlegte) sowie von

Heizungs- und Wasserleitungsrohren muß mindestens 0,5 m

betragen.

(2) Alle Einzelgeräte des Chiffriergerätes und der Fern-

schreib-Endstellentechnik (außer Fernschaltgerät) sind durch

Massekabel untereinander zu verbinden und über eine Masse-

platte an die Erdungssammelleitung anzuschließen.

(3) Ein Chiffriergerät ist mit der Fernschreib-Endstellen-

technik nur aus einer Netzsteckdose des Betriebsraumes zu

betreiben. Die Verteilung hat mittels Mehrfachsteckdosen zu

erfolgen. Das Betreiben weiterer Verbraucher an diesen Netz-

steckdosen ist nicht gestattet.

(4) Weitere Sicherheitsbestimmungen, wie Geräteabstände,

Kabelführung und -abstände sowie Schirmungen u.a., sind gemäß

den gerätegebundenen Installationsvorschriften zu realisieren.

21. Die SFe-Geräte sind in Gestellrahmen gemäß Anlage 4 zu

montieren.

Der Abstand der Rückwand des SFe-Gerätes zur Raumwand darf

0,5 m nicht unterschreiten. Zwischen dem Hauptblock und dem

Bedienblock (Steuerpult) des SFe-Gerätes ist ein Abstand

von mindestens 10 cm einzuhalten.

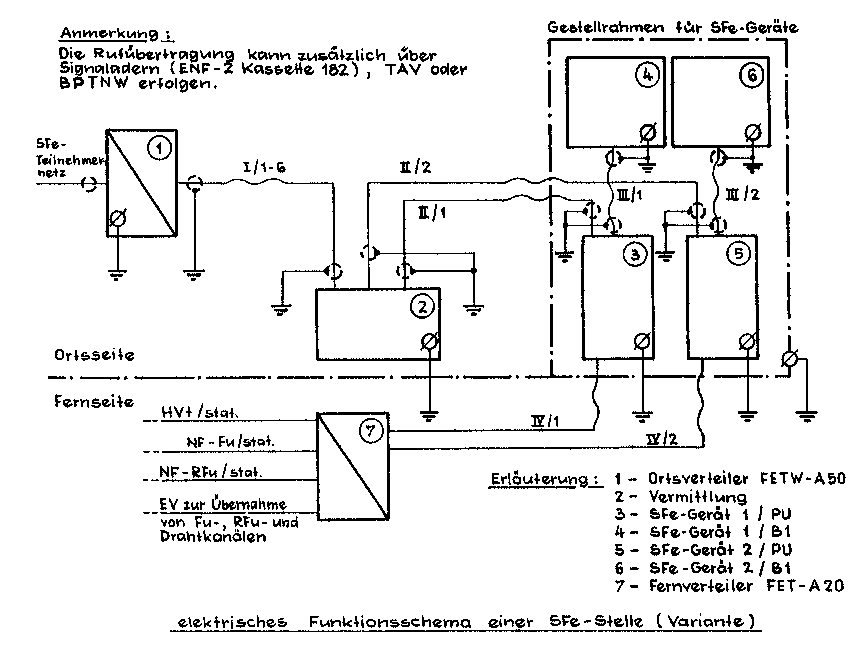

22. Das elektrische Funktionsschema eines SFe-Betriebsraumes

untergliedert sich in die ortsseitigen und fernseitigen

Elemente.

(1) Zu den ortsseitigen Elementen gehören:

a) der Ortsverteiler;

b) die Verbindungskabel zwischen dem Ortsverteiler und der

Vermittlung;

c) das SFe-Gerät;

d) die Verbindungskabel zwischen dem SFe-Gerät und der Ver-

mittlung;

e) das SFe-Teilnehmernetz;

f) die Alarmierungseinrichtung des SFe-Teilnehmernetzes.

(2) Zu den fernseitigen Elementen gehören:

a) der Fernverteiler;

b) die Verbindungskabel zwischen dem Fernverteiler und der

Vermittlung;

c) die Verbindungskabel zu den kanalbildenden Elementen;

d) BPTNW, TAV, KTschCh u.a. Rufeinrichtungen einschließlich

der Signaladern;

e) alle anderen nicht im Absatz (1) aufgeführten Leitungen,

Kabel und elektrotechnische Anlagen.

(3) In der Anlage 5 ist die Variante eines elektrischen

Funktionsschemas einer SFe-Stelle dargestellt.

23. Bei der Einrichtung des SFe-Betriebsraumes sind die Orts-

und die Fernseite zu trennen.

Die ortsseitigen Elemente sind grundsätzlich in einem Abstand

von mindestens 0,5 m zu allen anderen Leitungen, Kable und

sonstigen Nachrichten- und elektrotechnische Anlagen zu

montieren.

Der Ortsverteiler ist in einem Abstand von mindestens 1 m

zum Fernverteiler zu montieren.

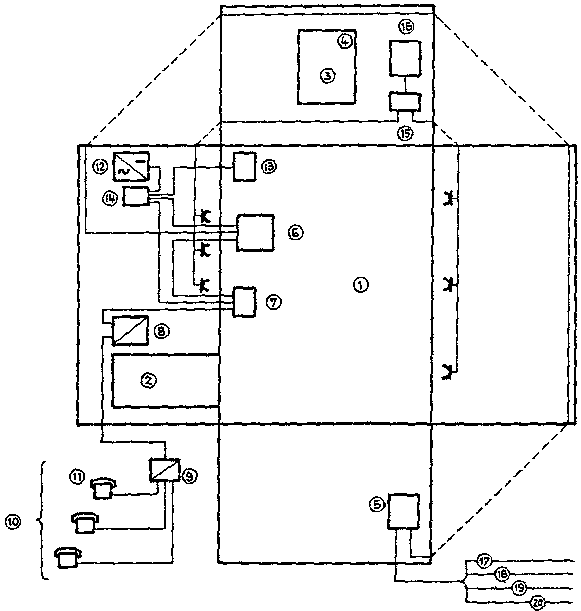

In der Anlage 6 ist die Variante eines Montageschemas für

eine SFe-Stelle dargestellt.

24. Die Geräte im SFe-Betriebsraum sind über Erdungsleitungen

auf der Erdungssammelleitung zu erden (siehe Anlage 2 und 5).

Außerdem sind in gleicher Weise zu erden

(1) die Abschirmung der Verbindungskabel zwischen

a) der Zentralbatterie und der Vermittlung;

b) der Zentralbatterie und dem SFe-Gerät;

c) der Zentralbatterie und der Alarmierungseinrichtung;

(2) die Alarmierungseinrichtung;

(3) der Pluspol der Zentralbatterie;

(4) der Ladegleichrichter und

(5) der automatische Netzregler NRA 220/20.

Die Entfaltung des SFe-Teilnehmernetzes

25. Zum SFe-Teilnehmernetz gehören folgende Elemente:

a) der Ortsverteiler im SFe-Betriebsraum;

b) die Zwischenverteiler außerhalb des gesicherten Bereiches

der Chiffrierstelle (Zwischenverteiler sind bei unbeding-

ter Notwendigkeit zu verwenden, ansonsten sind die Teil-

nehmeranschlußkabel vom Ortskabel zum SFe-Teil-

nehmerapparat zu führen);

c) die Verteileranschlußkabel (zwischen dem Orts- und Zwi-

schenverteiler);

d) die Teilnehmeranschlußkabel (zwischen dem Orts- bzw. Zwi-

schenverteiler und dem SFe-Teilnehmerapparat);

e) die SFe-Teilnehmerapparate;

f) die Alarmierungseinrichtung.

26. Für die Entfaltung des SFe-Teilnehmernetzes gelten fol-

gende Grundsätze:

(1) Das SFe-Teilnehmernetz ist gesondert von anderen Nach-

richten- und Stromversorgungsnetzen zu verlegen. Die gemein-

same Nutzung von Kabeln, Verteilern und Endeinrichtungen des

SFe-Teilnehmernetzes mit offenen Nachrichtenverbindungen ist

verboten.

(2) Das SFe-Teilnehmernetz ist innerhalb der kontrollierten

Zone zu verlegen. Der Mindestabstand zur Grenze der kontrol-

lierten Zone beträgt 15 m.

(3) Als Teilnehmeranschlußkabel und Verteileranschlußkabel

(nachfolgend Ortskabel) ist abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

Die Ortskabel sind in einem Abstand von mindestens 10 cm

getrennt von allen anderen Kabeln und Leitungen zu verlegen.

Die gemeinsame Verlegung ist in Ausnahmefällen (z.B. bei

Mauerdurchbrüchen) auf einer Länge von maximal 4 m zulässig.

Das Kreuzen mit anderen Kabeln und Leitungen ist nur im

rechten Winkel zulässig.

(4) Die Ortskabel sind so zu verlegen, daß ein unbefugtes

Anschalten verhindert wird.

Dazu sind

a) die Ortskabel übersichtlich und separat zu führen und

b) für den Orts- und die Zwischenverteiler Metallgehäuse

(Briefkastenverteiler) zu verwenden, die wie folgt zu

sichern sind:

- zweimalige Verplombung der Tür (siehe Bild 5),

- Sicherheitsschloß aus der DDR-Produktion,

- Türkontakt der Alarmierungseinrichtung,

- Erdung des Verteilergehäuses.

Bild 5 Verplombung der Tür eines Verteilers

27. In den Verteilern sind die nichtbelegten Teilnehmeran-

schlußkabel abzuschalten, die freiwerdenden Durchschaltungen

zu trennen und nichtbelegte Abgriffe abzulöten. Alle freien,

nichtbelegten/nichtbeschalteten Adern sind an die Erschiene

des Verteilers aufzulegen.

28. Alle Ortskabel und die SFe-Teilnehmerapparate sind von

anderen Kabeln, Leitungen und elektrischen Endeinrichtungen

mit direktem Ausgang aus der kontrollierten Zone in einem

Abstand von mindestens 1 m zu verlegen bzw. aufzustellen.

29. Die SFe-Teilnehmerapparate sind durch die Betriebskräfte

der Chiffrierstelle

a) nur in solchen Räumen aufzustellen, die mindestens 15 m

von der Grenze der kontrollierten Zone entfernt sind

(siehe Bild 1);

b) ohne Verteilerdose direkt an das Ortskabel anzuschließen,

zu überprüfen und an der Verschraubung der Bodenplatte

hart zu versiegeln;

c) parallel zum Mikrofon und zu möglichen Diodenschaltungen

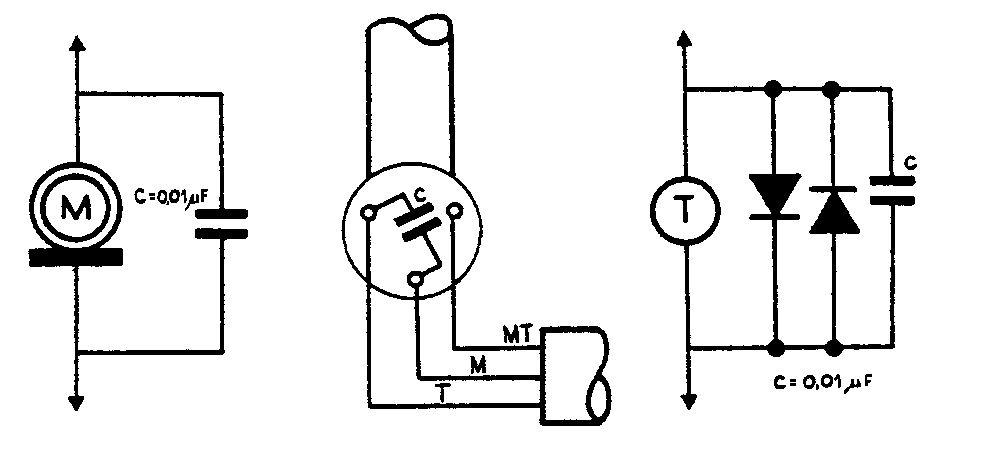

des Fernhörers mit einem Kondensator C ≧ 0,01 µF zu be-

schalten, wenn handelsübliche Tischapparate (Variant,

W-63 a, Tesla u.a.) anstelle des P 170 Ä eingesetzt werden

(siehe Bild 6);

S A S

d) mit der Bezeichnung 3 A C zu beschriften.

Bild 6 Beschaltung des Mikrofons und des Fernhörers der

SFe-Teilnehmerapparate mit einem Kondensator

30. Beim Einsatz von Zwischenverteilern des SFe-Teilnehmer-

netzes sind diese gegen unbefugtes Öffnen durch eine separate

Alarmierungseinrichtung mit akustischer und optischer Signa-

lisation im SFe-Betriebsraum zu sichern.

Das Öffnen der Verteiler ist jeweils durch separate Schleifen-

führung im Ortskabel getrennt zu signalisieren.

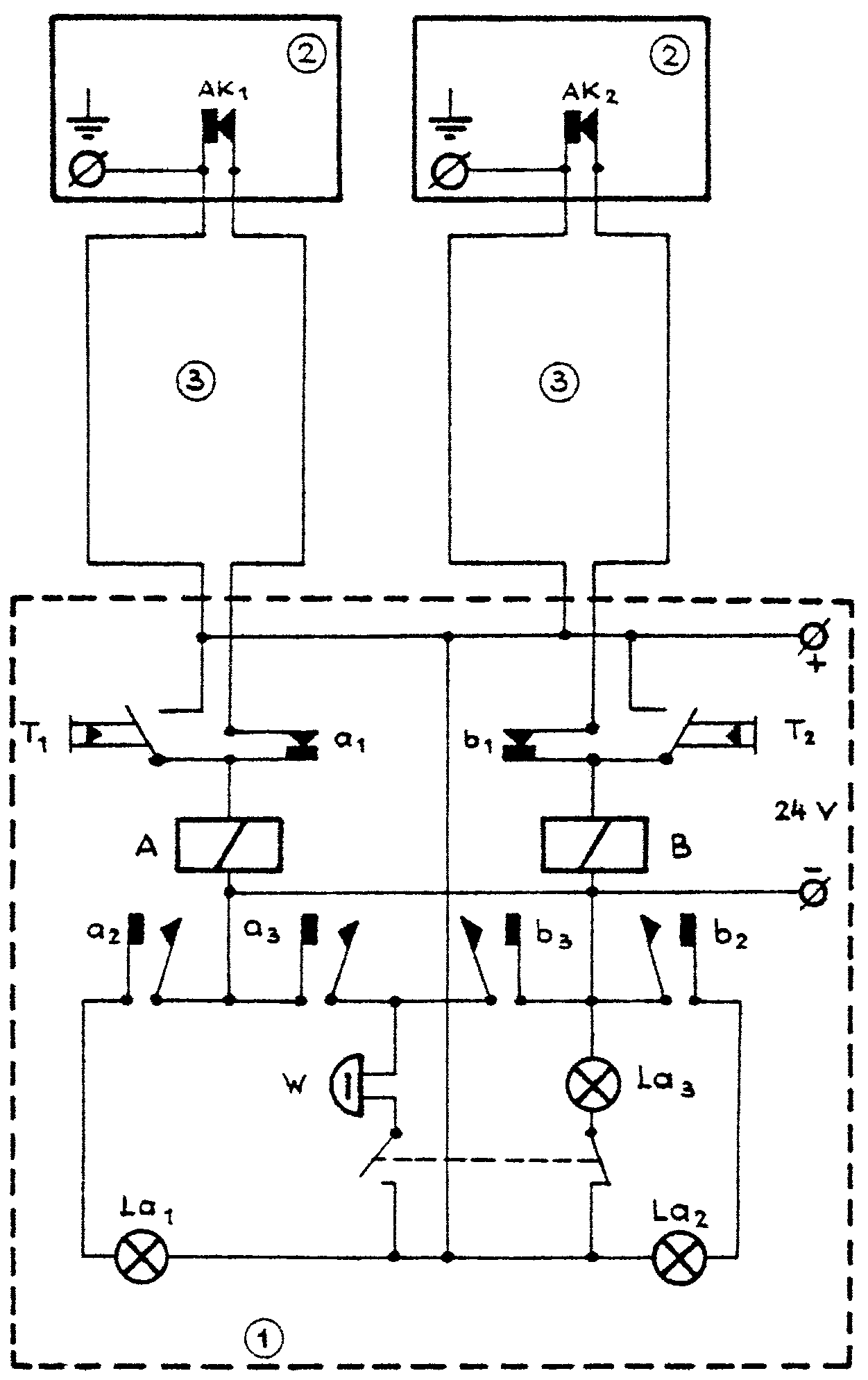

Die Alarmierungseinrichtung besteht aus

a) den Ruhekontakten in den Verteilern;

b) den Signalisationsadern in den Ortskabeln und

c) der Signalisationsschaltung mit den Signallampen, dem

Wecker, den Relais und dem Rückstellschalter.

Die Signalisationsschaltung ist in den Ortsverteiler einzu-

bauen und durch die Zentralbatterie des SFe-Betriebsraumes zu

speisen.

Das Funktionsschema einer Alarmierungseinrichtung und ihre

Elemente sind in der Anlage 7 enthalten.

31. Die Erdung des SFe-Teilnehmernetzes erfolgt über den Orts-

verteiler, dessen Erdschiene über die flexible Erdungsleitung

mit der Erdungssammelleitung des SFe-Betriebsraumes zu ver-

binden ist (siehe Anlage 2).

Dazu sind weiterhin

a) die Schirmungen aller abgehenden Kabel auf die Erdschiene

des Ortsverteilers aufzulegen;

b) beim Einsatz von Zwischenverteilern die ankommenden

Schirmungen auf deren Erdschiene aufzulegen und

c) von den Erdschienen der Zwischenverteiler oder des Orts-

verteilers die Erdpotentiale über die Schirmungen zu den

SFe-Teilnehmerapparaten auf deren Erdklemmen zu schalten

(nur P 170 Ä).

Die Betriebs- und technische Dokumentation

32. Für die Ausstattung der Chiffrierstellen mit Verschluß-

sachen des SAS- und Chiffrierdienstes, Vordrucken, Ver-

brauchsmaterialien (Erstausstattung) und anderen Materialen

werden die nachfolgenden Varianten als Anhalte vorgegeben.

Diese Einteilung ergibt sich aus dem unterschiedlichen Be-

stand der Chiffrierstellen gemäß STAN, ihrer Zweckbestimmung

und dem Ausrüstungsgrad mit SFe- und Chiffriergeräten sowie

anderen Mitteln der gedeckten Truppenführung.

Typ A Chiffrierstelle, in der Chiffriergeräte eingesetzt

und SFe-Geräte betrieben werden.

Typ B Chiffrierstelle, in der Chiffriergeräte eingesetzt

und manuelle Chiffrierverfahren angewandt werden.

Typ C Chiffrierstelle, in der nur Chiffriergeräte einge-

setzt werden.

Typ D Chiffrierstelle, in der nur SFe-Geräte betrieben

werden.

________________________________________________________________

Lfd.- Typ der

Nr. B e z e i c h n u n g Chiffrierstelle

A B C D

1 2 3 4 5 6

1. Militärische Bestimmungen

1.1. DV 040/0/015 SAS- und Chiffrierdienst x x x x

1.2. A 040/1/327 Chiffrierbetriebsdienst x x x

1.3. A 040/1/325 SAS-Fernsprech- und x x

Fernschreibbetriebsdienst

1.4. Nutzungsanleitung zum Chiffriergerät x x x

1.5. Nutzungsanleitung zum SFe-Gerät x x

1.6. technische Beschreibung zum Chif- x x x

friergerät

1.7. technische Beschreibung zum SFe-Gerät x x

1.8. Vorschrift über Ziffernadditions- x

verfahren

1.9. Gebrauchsanweisung zum manuellen x

Chiffrierverfahren

1.10. Wartungstechnologie zum Chiffrier- x x x

gerät

1.11. Wartungstechnologie zum SFe-Gerät x x

1.12. A 040/1/008 Schalten, Prüfen und x x

Messen von Nachrichtenkanälen

(oder Auszüge)

1.13. Auszug aus dem Fernwahlverzeichnis x x x x

(Teil A und Teil B)

1.14. Auszug aus dem Katalog einheitlicher x x x x

Normen für die Nachrichtentruppe der

Nationalen Volksarmee

Teil D -SAS- und Chiffrierdienst-

2. Pläne, Schemata und Chiffriermittel

2.1. Auszug aus dem Plan der Gültigkeit x x x

der Chiffriermittel (Teil A und Teil B)

2.2. Auszug aus dem Schema der Chiffrier- x x x

verbindungen

2.3. Auszug aus dem Schema der SFe-Verbin- x x

verbindungen/SFe-Verbindungsübersicht

2.4. Schlüsselunterlagen gemäß den organi- x x x x

sierten Chiffrier- und SFe-Verbindungen

2.5. Chiffriermittel zum manuellen Chif- x

frierverfahren (Code der NVA oder

andere Codes, Substitutionstafeln u.a.)

2.6. Dienstanweisung für den diensthaben- x x x x

den Chiffreur/SFe-Betriebsmechaniker

2.7. technische Dokumentation der SFe- x x

stelle, des SFe-Teilnehmernetzes, der

Erdung und der Alarmierungseinrichtung

gemäß DV 040/0/015, Anhang 4

3. Nachweise

3.1. Bestätigungen zur Durchführung der x x x x

Arbeit in SAS- und Chiffriereinrich-

tungen

3.2. Abnahmeprotokoll für die Chiffrier- x x x x

stelle

3.3. Schlüsselordnung (Schlüsselnachweis) x x x x

3.4. Liste oder Kartei der Unterschrifts- x x x

berechtigen für Fernschreiben mit

Unterschriftsproben und der Berech-

tigung zur Anwendung von Dringlich-

keitsstufen

3.5. Nachweis der angeschlossenen SFe- x x

Teilnehmer

3.6. Nachweis der Gesprächszählungen x x

3.7. Störungsbuch x x

3.8. Spruchnachweis- und Betriebsbuch, x x x

Vordruck-Nr.: NVA 40 171

3.9. technisches Betriebsbuch, x x

Vordruck-Nr.: NVA 40 173

3.10. VS-Grund- und Begleitkarten, x x x x

Vordruck-Nr.: NVA 36 201 und

NVA 36 202

3.11. Schlüsselmittelbestandskarten, x x x x

Vordruck-Nr.: NVA 40 153

3.12. Bestandsnachweiskarten für SAS- und x x x x

Chiffriergeräte,

Vordruck-Nr.: NVA 40 154

3.13. Verzeichnis eingegangener Begleit- x x x x

karten, Vordruck-Nr.: NVA 36 205

3.14. Empfangsbestätigungen, x x x x

Vordruck-Nr.: NVA 36 210

3.15. Gerätebegleithefte für Chiffriergeräte x x x x

3.16. Gerätebegleithefte für SFe-Geräte x x

3.17. Kontrollbuch für den Nachweis der x x x x

Ergebnisse der Kontrollen von Vorge-

setzten und der monatlichen Eigen-

kontrollen (SFe-Teilnehmernetz und

VS-Vollzähligkeit)

3.18. Nachweisbuch für technische Kontrol- x x x x

len und Wartungen

3.19. Besucherbuch, Vordruck-Nr.: NVA 36 135 x x x x

3.20. Nachweis der Trainings mit den x x x

Chiffrierverfahren (formlos)

3.21. Übernahmebelege für Sonderstempel KFD, x x x x

persönliche Petschafte, Plombenzange

und Plombenzangeneinsatz

3.22. Quittungsbuch für ausgehende VS-Dienst- x x x

post, Vordruck-Nr.: NVA 36 211

3.23. Nachweis für Staats- und militärische x x x x

Geheimnisse. Vordruck-Nr.: NVA 36 212

3.24. Nachweis der Kanalmessungen x x

4. Verbrauchs- und Büromaterial

4.1. Fernschreibformulare, Vordruck-Nr.: x x x

NVA 40 800, NVA 40 801, NVA 40 802

4.2. Lochstreifenpapier x x x

4.3. Arbeitsblöcke für manuelle Chiffrier- x

verfahren, Vordruck-Nr.: NVA 40 651

4.4. Sonderstempel KFD mit dem Kennbuch- x x x x

buchstaben K (Metall- und Gummiaus-

führung)

4.5. 1 Petschaft für die Verwendung inner- x x x x

halb der Chiffrierstelle und persön-

liche Petschafte für die Betriebs-

kräfte

4.6. Plombenzange und Plombeneinsatz x x

4.7. Karteikasten für Karteikarten A5 und x x x x

A6, Stempel (GVS, VVS, Chiffriersache),

Stehordner, Schnellhefter, Locher,

Heftmaschine, Schreibgeräte und andere

Büromaterialien

4.8. Materialien für die Wartung der SFe- x x x x

und Chiffriergeräte gemäß Wartungs-

technologien

33. Durch den Oberoffizier Nachrichten oder den Leiter der

Chiffrierstelle ist bis zur Herstellung der Betriebsbereit-

schaft eine Dienstanweisung für den diensthabenden Chiffreur/

SFe-Betriebsmechaniker zu erarbeiten und durch den Stabschef

zu bestätigen. In diese Dienstanweisung sind ausschließlich

Regelungen zur Dienstdurchführung in der Chiffrierstelle

gemäß den konkreten örtlichen Bedingungen und Besonderheiten

zu treffen.

Dazu gehören:

(1) die Festlegung der tägliche Dauer der Dienstdurchführung

in der Chiffrierstelle, der Zeit der Dienstübergabe/Dienst-

übernahme, der Programmzeiten für die SFe-Verbindung und von

Ausnahmeregelungen;

(2) die Aufgabenstellung zur Entgegennahme, Kontrolle,

Registrierung und Bearbeitung aller zu sendenden Fernschreiben

sowie zur Bearbeitung und Zustellung empfangener Fernschreiben;

(3) die Festlegungen zur Kontrolle der Verteiler des SFe-

Teilnehmernetzes, der SFe-Teilnehmerapparate, der Erdungs-

leitungen und der Verbindung mit dem Erder, der Petschierung/

Verplombung gesicherter Garagen sowie der Türen und Luken

von abgestellten Chiffriergerätesätzen und Führungsfahrzeugen/

Funkstellen, die mit SFe-Geräten ausgerüstet sind;

(4) die Handlungen nach Auslösung einer höheren Stufe der Ge-

fechtsbereitschaft des /der SAS- oder /und Chiffriergerätesatzes/

-sätze aus dem Kfz-Park, das Beladen der Gerätesätze und die

Art und Weise des Beziehens des Sammelraumes (dabei ist zu

gewährleisten, daß SAS- und Chiffriergerätesätze nicht ohne

Marschsicherungskräfte verlegt werden);

(5) die Wohnanschriften und Rufnummern der Betriebskräfte der

Chiffrierstelle sowie die Methoden ihrer Benachrichtigung und

des Heranholens nach Auslösung einer höheren Stufe der Ge-

fechtsbereitschaft;

(6) die Handlungen beim Eintreten katastrophenähnlicher Er-

eignisse, wie deren Meldung, die zeitweilige Umlagerung der

SFe- und Chiffriergeräte, der Schlüsselunterlagen und der

Verschlußsachen in einen dafür festgelegten Ausweichraum, die

Sicherung während und nach der Umlagerung und andere erforder-

liche Handlungen;

(7) die Aufgabenstellung an die Betriebskräfte zu deren spe-

zialfachlicher Weiterbildung in der Dienststellung.

34. Nach der Schaffung aller Voraussetzungen für die Herstel-

lung der Betriebsbereitschaft haben die Aufnahme der Chiffrier-

verbindung mit der Nachrichtenzentrale der übergeordneten

Führungsebene durch ein chiffriertes Fernschreiben, das Her-

stellen der SFe-Verbindung in der befohlenen Richtung bzw.

das Eintreten in das befohlene SFe-Netz und die Meldung der

Betriebsbereitschaft der Chiffrierstelle an den Leiter Nach-

richten der Übergeordneten Führungsebene zu erfolgen.

III. Die Kontrolltätigkeit

35. Zur Feststellung der Qualität des Betriebsdienstes und

der Einhaltung der Anleitung für den Betriebsdienst sind in

der Chiffrierstelle vorrangig zu überprüfen:

(1) die Führung des Spruchnachweis- und Betriebsbuches, des

technischen Betriebsbuches und der Gerätebegleithefte;

(2) der Umgang mit Schlüsselunterlagen, deren Aufbewahrung,

die termingemäße Vernichtung ungültiger Schlüsselunterlagen

und von Zwischenmaterial sowie die Art und Weise der Ver-

nichtung;

(3) die Petschierung der Schlüsselkassetten der SFe-Geräte

mit dem eingestellten Tagesschlüssel und die Aufbewahrung

vorbereiteter Reserveschlüsselkassetten;

(4) die Löschung von Tagesschlüsseln in den Schlüsselkasset-

ten der SFe-Geräte und das Herstellen der geordneten Reihen-

folge der Schlüsselscheiben auf der Achse von Reservesätzen

der Chiffriergeräte nach Ablauf der Gültigkeit in den fest-

gelegten Fristen;

(5) die Übereinstimmung der im Schema angegebenen Chiffrier-

und SFe-Verbindungen mit den tatsächlich vorhanden Schlüs-

selunterlagen (Aktualität und Auffüllungsstand);

(6) das Vorhandensein, die Zweckmäßigkeit, die Vollständig-

keit und die Aktualität der Dienstanweisung des diensthaben-

den Chiffreurs/SFe-Betriebsmechanikers;

(7) die Durchführung aller im Plan der Gültigkeit der Chif-

friermittel angewiesenen Handlungen einschließlich der ter-

mingemäßen Vernichtung oder Rücksendung von Verschlußsachen

und Schlüsselunterlagen;

(8) die Erfüllung der im Ergebnis der letzten Kontrolle ge-

stellten Aufgaben;

(9) das Vorhandensein einer vom Stabschef bestätigten Liste

oder Kartei der Unterschriftsberechtigten für zu sendende

Fernschreiben mit Unterschriftsproben und der Berechtigung

zur Anwendung von Dringlichkeitsstufen;

(10) die Durchführung der monatlichen VS-Vollzähligkeitskon-

trollen und der Wartung Nr. 3 an den SFe- und Chiffrier-

geräten anhand der Kontrollnachweise;

(11) die Art und Weise der Ablage der Verschlußsachen und der

Schlüsselunterlagen im Stahlblechschrank sowie der Einhaltung

des Verbots der gemeinsamen Ablage von Verschlußsachen und

offenen Unterlagen;

(12) die innere Ordnung und die Sauberkeit in der Chiffrier-

stelle, im Akten-/Kleiderschrank und in den Schreibtisch-

fächern;

(13) die Einhaltung des Verbots der Aufbewahrung und Nutzung

privater Fernseh-, Rundfunk-, Ton- und Bildaufnahmegeräten

sowie der Lagerung von Zeitungen, Zeitschriften und anderen

nicht für die Durchführung des Betriebsdienstes notwendigen

Presseerzeugnissen;

(14) der Auslastungszustand der Chiffrierstelle anhand einer

Analyse des Fernschreibverkehrs und der geführten Gespräche

über SFe-Verbindungen in einem bestimmten Zeitabschnitt;

(15) die Führung des Besucherbuches.

36. Zur Feststellung des Ausbildungsstandes sind in der Chif-

frierstelle zu überprüfen:

(1) der Umfang und die Ergebnisse des persönlichen Trainings

an den SFe- und Chiffriergeräten anhand des Trainingsnach-

weises, die Durchführung der Weiterbildung gemäß dem Rahmen-

programm anhand des Nachweisbuches für die Ergebnisse der

Ausbildung, der erreichte Klassifizierungsstand und die Er-

füllung der im Rahmen des sozialistischen Wettbewerbes einge-

gangenen Verpflichtungen;

(2) die Kenntnisse der Betriebskräfte durch Befragung in

mündlicher oder schriftlicher Form nach ausgewählten Festle-

gungen zum Betriebsdienst, zu den Sicherheits- und Geheim-

haltungsbestimmungen sowie zum Einsatz der SFe- und Chiffrier-

geräte;

(3) die Art und Anzahl der erteilten Betriebsberechtigungen

und deren Nachweis in den Wehrdienstausweisen der Betriebs-

kräfte;

(4) die Kenntnisse und Fertigkeiten des diensthabenden SFe-

Betriebsmechanikers anhand der praktischen Durchführung des

Übergangs auf den Reservekanal und der Eigenüberprüfung des

SFe-Gerätes oder anderer Tätigkeiten;

(5) die Kenntnisse und Fertigkeiten des diensthabenden Chif-

freurs anhand der praktischen Durchführung der vollständigen

Funktionsüberprüfung eines Chiffriergerätes oder Abnahme

einer Kontrollübung.

37. Zur Feststellung des Zustandes der technische Sicherheit

und der Raumsicherung sind in der Chiffrierstelle zu über-

prüfen:

(1) der Zustand, die Unversehrtheit und die Funktionstüchtig-

keit aller Raumsicherungseinrichtungen und die Durchsetzung

der Schlüsselordnung;

(2) die akustische und optische Signalisation beim Öffnen

der Verteilerkästen des SFe-Teilnehmernetzes;

(3) die Abstände der SFe- und Chiffriergeräte zur Grenze des

gesicherten Bereichs, zur Wand des Betriebsraumes und unter-

einander gemäß den Anleitungen zu den Geräten sowie der orts-

seitigen Elemente zu allen anderen Leitungen, Kabeln, son-

stigen nachrichten- oder elektrotechnischen Anlagen und zum

Fernverteiler der SFe-Stelle;

(4) die monatliche Kontrollen der Zwischenverteiler und der

SFe-Teilnehmerapparate anhand des Nachweises;

(5) die Größe der Erdungsimpedanz, das Vorhandensein des

Erdungsschemas und der Nachweis der Messung der Erdungs-

impedanz;

(6) die Verplombung bzw. Petschierung der Hauptblöcke der

SFe-Geräte, der SFe-Vermittlung, der Rangierverteiler der

Ortsseite (BAK), der Zwischenverteiler und des Anschlusses

der Erdungsleitung an den Erder;

(7) das Abnahmeprotokoll für den Betriebsraum/ die Betriebs-

räume der Chiffrierstelle und die Realisierung der bei der

Abnahme gestellten Aufgaben zur Beseitigung von Mängeln;

(8) den Wartungszustand der SFe- und Chiffriergeräte und ihre

Einsatzbereitschaft anhand der Durchführung der Funktions-

überprüfung der Chiffriergeräte und der Eigenüberprüfung der

SFe-Geräte;

(9) der technische Zustand und die Art und Weise des Abstel-

lens der Chiffriergerätesätze, der SFe-Gerätesätze und der

Führungsfahrzeuge mit SFe-Geräten auf dem Kfz-Park;

(10) die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen beim Vorhan-

densein und bei der Nutzung gesicherter Garagen gemäß

DV 040/0/015.

38. Die VS-Vollzähligkeit hat anhand nachstehender

Nachweises zu erfolgen:

a) VS-Grundkarten;

b) VS-Begleitkarten;

c) Schlüsselmittelbestandskarten;

d) Bestandsnachweiskarten;

e) Verzeichnis eingegangener Begleitkarten;

f) Empfangsbestätigungen;

g) Packzettel (für die Übergab von Verschlußsachen und

Schlüsselunterlagen an Chiffrierorgane außerhalb der

Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR);

h) Stücklisten mit den Bestandteilen der SFe- und Chiffrier-

geräten sowie dem Inhalt der Ersatzteil- und Werkzeugsätze

dieser Geräte;

i) Nachweis für Staats- und militärische Geheimnisse für Ver-

schlußsachen, die zeitweilig von der VS-Stelle des Stabes

übernommen wurden.

39. Die Reihenfolge bei der VS-Vollzähligkeitskontrolle ist

beliebig. Nachfolgend wird eine mögliche Variante beschrieben.

(1) die Vollzähligkeitskontrolle der Verschlußsachen anhand

der VS-Grund- und VS-Begleitkarten durch

a) die Erfassung der Verschlußsachen durch gegenständliche

Bestandsaufnahme und Vergleich mit den karteimäßigen Be-

ständen nach Ausfertigungsnummern und der Blattzahl;

b) die Überprüfung von Verschlußsachen, die durch Angehörige

der Chiffrierstelle erarbeitet und angefertigt wurden

gemäß DV 010/0/009;

c) die Überprüfung von VS-Grundkarten, die durch Angehörige

der Chiffrierstelle ausgestellt wurden, gemäß DV 010/0/009;

d) die Überprüfung des Versandes von Verschlußsachen anhand

der vom Empfänger unterschriebenen und gestempelten 2. Aus-

fertigung der Empfangsbestätigung (rot) und die Signierung

des Versandhinweises (Nummer der Empfangsbestätigung) auf

den VS-Grund- oder VS-Begleitkarten;

e) die Signierung der VS-Grund- und VS-Begleitkarten in der

Rubrik für die VS-Jahresvollzähligkeitskontrolle mit Angabe

der Jahreszahl, wenn die gegenständliche Bestandsaufnahme

der Verschlußsachen mit den karteimäßigen Beständen über-

einstimmt;

f) die Überprüfung der VS-Grund- und VS-Begleitkarten ohne

Bestand anhand der auf ihnen aufgetragenen Vernichtungs-

vermerke und Versandhinweise (Nummern von Empfangsbestä-

tigungen und Packzetteln oder Unterschriften bei direkter

Übergabe);

g) die Erfassung der bestandsführenden und der VS-Grund-

und VS-Begleitkarten ohne Bestand durch gegenständliche Be-

standsaufnahme und Vergleich mit den listenmäßigen Beständen

nach VS- und Ausfertigungsnumern sowie Signierung in der

Spalte Kontrollvermerke

des Verzeichnisses eingegangener

Begleitkarten;

h) die Überprüfung der Vereinnahmung der VS-Begleitkarten in

das Verzeichnis eingegangener Begleitkarten anhand der

1. Ausfertigung der Empfangsbestätigung (grün);

i) die VS-Begleitkarten und die Empfangsbestätigungen müssen

die laufende Nummer der Eintragung im Verzeichnis einge-

gangener Begleitkarten tragen.

(2) die Vollzähligkeitskontrolle der Schlüsselunterlagen an-

hand der Schlüsselmittelbestandskarten durch

a) die Erfassung der Schlüsselunterlagen durch gegenständliche

Bestandsaufnahme und Vergleich mit den karteimäßigen Be-

ständen nach Typenbezeichnung, Serien- und Exemplarnummer;

b) die Überprüfung der Entnahme- und Vernichtungsvermerke und

Vergleich mit den gestrichenen Kenngruppen und den noch im

Schlüsselheft/in der Schlüsselkassetten vorhandenen Tabel-

len, Lochkarten oder Schlüssellochbänder;

c) die Überprüfung der Vernichtungsvermerke für einzelne

Schlüsselhefte oder Schlüsselkassetten auf den Schlüssel-

mittelbestandskarten;

d) die Signierung der Schlüsselmittelbestandskarte in der Ru-

brik für die Jahresvollzähligkeitskontrolle mit Angabe der

Jahreszahl, wenn die gegenständliche Bestandsaufnahme der

Schlüsselunterlagen mit den karteimäßigen Beständen über-

einstimmt;

e) die Überprüfung des Nachweises über zurückgesandte Schlüs-

selunterlagen anhand der vom Empfänger für die erhaltene

Schlüsselmittelbestandskarte mit Anlage unterschriebenen und

gestempelten 2. Ausfertigung der Empfangsbestätigung (rot)

und Signierung des Versandhinweises (Nummer der Empfangs-

bestätigung) in der Spalte Verbleib

des Verzeichnisses

eingegangener Begleitkarten;

f) die Überprüfung der Schlüsselmittelbestandskarten ohne Be-

stand anhand der auf ihnen aufgetragenen Vernichtungsver-

merke;

g) die Erfassung der bestandsführenden und der Schlüsselmit-

telbegleitkarten ohne Bestand durch gegenständliche Be-

standsaufnahme und Vergleich mit den listenmäßigen Bestän-

den nach Registrier- und Ausfertigungsnummern sowie Sig-

nierung in der Spalte Kontrollvermerk

des Verzeichnisses

eingegangener Begleitkarten;

h) die Überprüfung der Vereinnahmung der Schlüsselmittelbe-

standskarten in das Verzeichnis eingegangener Begleitkar-

ten anhand der 1. Ausfertigung der Empfangsbestätigung

(grün);

i) die Schlüsselmittelbestandskarten und die Empfangsbestäti-

gung müssen die laufende Nummer der Eintragung im Ver-

zeichnis eingegangener Begleitkarten tragen.

(3) die Vollzähligkeitskontrolle der SFe- und Chiffriergeräte

anhand der Bestandsnachweiskarten durch

a) die Erfassung der SFe- und Chiffriergeräte, ihrer Bestand-

teile, der Werkzeuge und der Ersatzteile durch gegenständ-

liche Bestandsaufnahme und den Vergleich mit den kartei-

und listenmäßigen Beständen nach Gerätenummern, Schlüssel-

scheibennummern, Bezeichnungen der Gerätebestandteile und

der Werkzeuge sowie der Ersatzteilnummern;

b) die Überprüfung und die Signierung der Buchungsvorgänge

anhand der Empfangsbestätigungen (1. und 2. Ausfertigung),

wenn SFe- oder Chiffriergeräte zeitweilig an Werkstätten

zur Durchführung von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten

übergeben waren;

c) die Signierung der Bestandsnachweiskarten in der Rubrik

für die VS-Jahresvollzähligkeitskontrolle mit Angabe der

Jahreszahl, wenn die gegenständliche Bestandsaufnahme der

Geräte und des Zubehörs mit den kartei- und listenmäßigen

Beständen übereinstimmt;

d) die Überprüfung des Nachweises abgegebener SFe- oder Chif-

friergeräte anhand der vom Empfänger für die erhaltene Be-

standsnachweiskarte mit Anlage unterschriebenen und ge-

stempelten 2. Ausfertigung der Empfangsbestätigung (rot)

und die Signierung des Versandhinweises (Nummer der Emp-

fangsbestätigung) in der Spalte Verbleib

des Verzeich-

nisses eingegangener Begleitkarten;

e) die Erfassung der Bestandsnachweiskarten durch gegenständ-

liche Bestandsaufnahme und Vergleich mit den listenmäßigen

Beständen nach Registrier- und Ausfertigungsnummern sowie

die Signierung in der Spalte Kontrollvermerk

des Ver-

zeichnisses eingegangener Begleitkarten;

f) die Überprüfung der Vereinnahmung der Bestandsnachwei-

karten in das Verzeichnis eingegangener Begleitkarten

anhand der 1. Ausfertigung der Empfangsbestätigung (grün);

g) die Bestandsnachweiskarten und die Empfangsbestätigungen

müssen die laufende Nummer der Eintragung im Verzeichnis

eingegangener Begleitkarten tragen.

40. VS- Grund- und VS-Begleitkarten sowie Schlüsselmittelbe-

stands- und Bestandsnachweiskarten ohne Bestand sind nach der

Überprüfung als solche zu kennzeichnen, getrennt von den be-

standsführenden Karten aufzubewahren und nach Ablauf der Auf-

bewahrungsfrist auf Weisung des Kontrolloffiziers der über-

geordneten Führungsebene zu vernichten.

Fallen solche Karten in größerer Zahl an (über 50 Stück),

sind diese zu einer Verschlußsache zusammenzufassen, zu ver-

packen und mit einer VS-Nummer, der Ausfertigungsnummer und

der Blattzahl zu beschriften. Die für die Verpackung Verant-

wortlichen haben auf dem Umschlag mit Datumsangabe und Angabe

der Nummer des für die Hartsiegelung verwendeten Petschaftes

zu unterschreiben.

Als Hinweis sind die VS-Nummer und die Nummer der Ausferti-

gung des Paketes in der Spalte Verbleib

des Verzeichnisses

eingegangener Begleitkarten einzutragen. Diese Hinweise sind

nach der Überprüfung der einzupackenden Karten durch einen

dafür Verantwortlichen zu signieren.

41. Militärische Bestimmungen, schriftliche Weisungen, vor-

liegende Betriebsfernschreiben, abgeschlossene Betriebs-

bücher, Schlüsselunterlagen und Nachweisdokumente ohne Bestand

sind auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Wurden die vorge-

schriebenen Aufbewahrungsfristen erreicht, ist eine schrift-

liche Weisung zu deren Vernichtung mit Terminstellung im

Kontrollbuch oder im Kontrollbericht zu geben.

42. Die Vollzähligkeitskontrolle der Sonderstempel des

Kurier- und Feldpostdienstes mit dem Kennbuchstaben K

(Metall- und Gummiausführung), der persönlichen Petschafte

und der Plombenzangeneinsätze ist anhand der Einnahme/Aus-

gabebelege durchzuführen.

Anlage 1

Normative für Tür- und Fenstergitter

Erläuterung:

1) - Vierkantstahl 16 x 16 mm ist auch möglich

2) - Flachstahl 5 x 35 mm oder größer

3) - alle Kreuzungspunkte geschweißt

Anlage 2

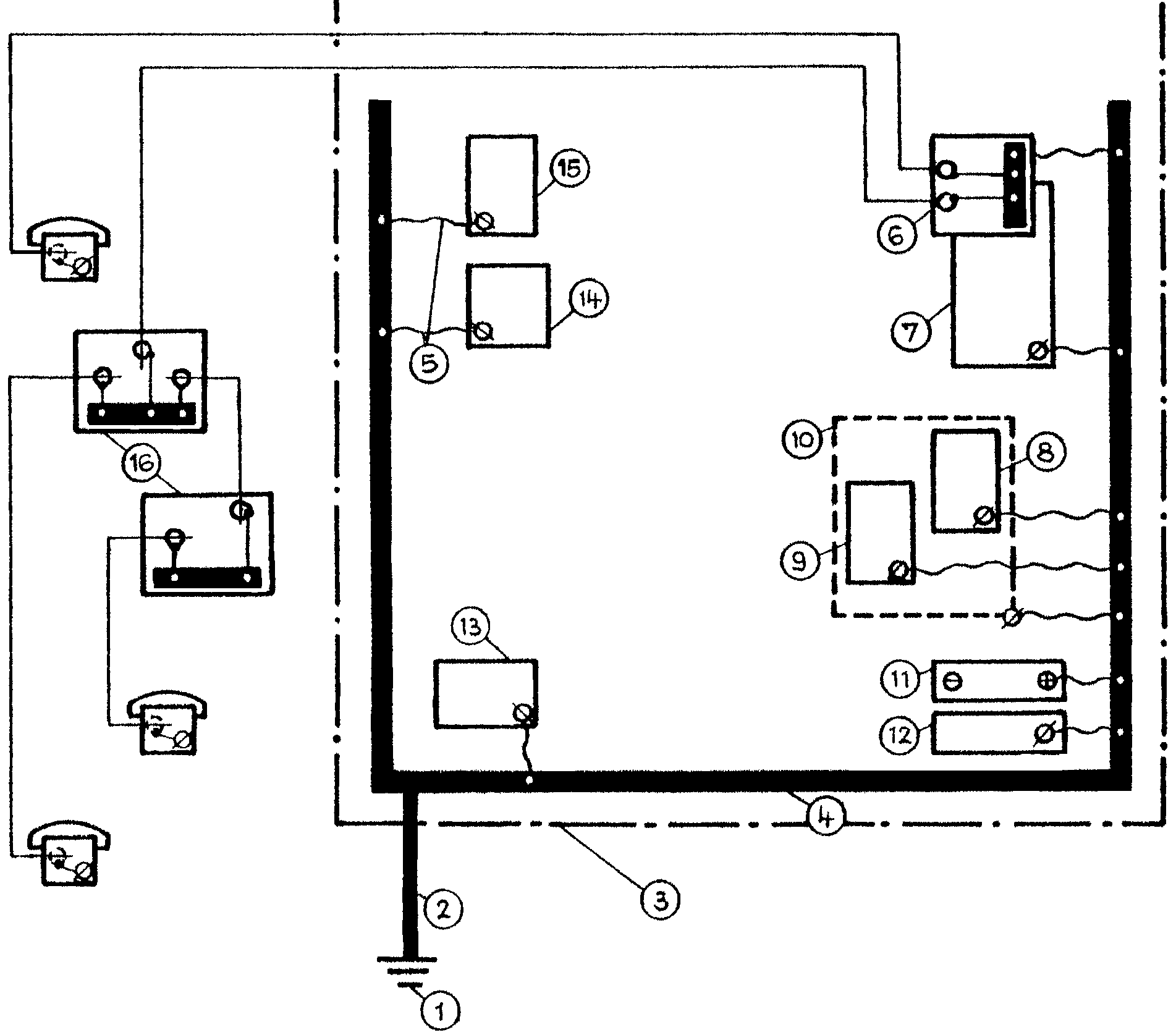

| SFe-Teilnehmernetz | |

| Erläuterung: 1 - Erder 2 - Erdungsleitung 3 - Grenze des gesicherten Bereiches 4 - Erdungssammelleitung 5 - Erdungsleitung 6 - Ortsverteiler 7 - Vermittlung 8 - SFe-Gerät 1 9 - SFe-Gerät 2 10 - Gestellrahmen für SFe-Gerät 11 - Batterie 12 - Gleichrichter 13 - automatischer Netz- regler NRA 220/20 14 - Pegelmeßgerät P-321 15 - Fernverteiler 16 - Zwischenverteiler |

Erdung eines SFe-Betriebsraumes (Variante)

Anlage 3

Muster einer Schlüsselordnung

NATIONALE VOLKSARMEE

ARTILLERIEREGIMENT 17 O.U., den . . .

Chiffrierstelle

Az.: 40 60 18

Bestätigt: Stabschef Name

am . . . Dienstgrad

S c h l ü s s e l o r d n u n g

für die Chiffrierstelle des AR-17

1. Der Schlüsselkasten der Chiffrierstelle mit der Nr.: …

unterliegt nach Dienst der Abgabe beim OvD.

Der Schlüsselkasten der Chiffrierstelle darf nur ausgege-

ben werden an

(1) den Leiter der Chiffrierstelle

Dienstgrad, Name, Petschaft-Nr.: …

(2) den Chiffreur/Kraftfahrer

Dienstgrad, Name, Petschaft-Nr.: …

2. Im Schlüsselkasten der Chiffrierstelle befindet sich:

- 1 Schlüssel für die Stahlgittertür, Schloß-Nr.: …,

- 1 Schlüssel für die Eingangstür, Schloß-Nr.: …,

- 1 Schlüssel für den Stahlblechschrank, Schloß-Nr.: …,

3. Die Reserveschlüssel befinden sich in einem hartgesiegelten

Umschlag (Petschaft-Nr.: …) gemäß Übergabe/Übernahme-

beleg Nr.: … im persönlichen Stahlblechschrank des

Stabschefs.

gemäß den Angabe auf den ebenfalls einliegenden Original-

verpackungen und Garantieurkunden der Schlösser befinden

sich folgende Reserveschlüssel in diesem Umschlag:

- 2 Schlüssel für die Stahlgittertür, Schloß-Nr.: …,

- 2 Schlüssel für die Eingangstür, Schloß-Nr.: …,

- 1 Schlüssel für den Stahlblechschrank, Schloß-Nr.: …,

Name

Dienstgrad

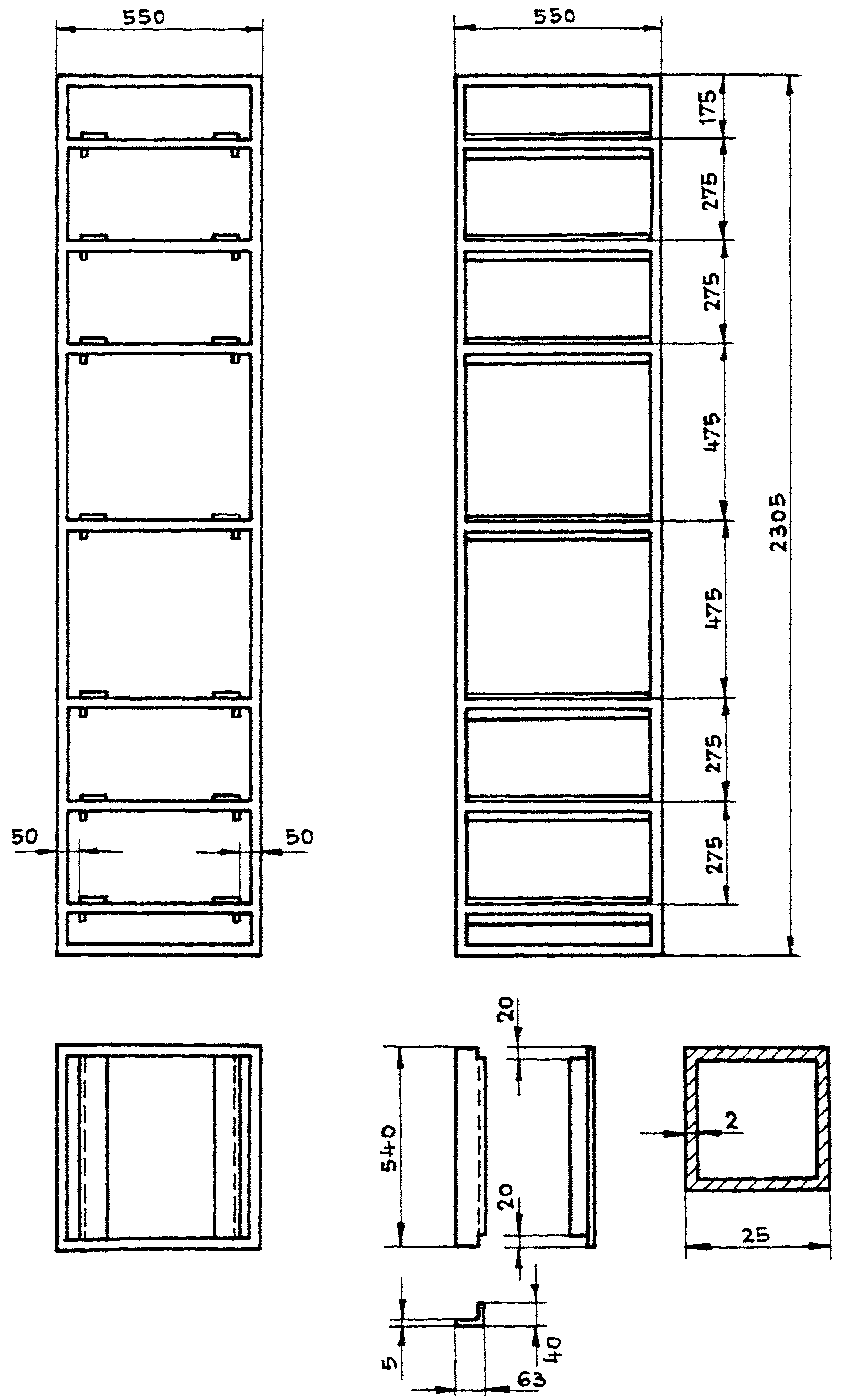

Anlage 4

Gestellrahmen für 2 SFe-Geräte

Anlage 5

Anlage 6

Montageschema einer SFe-Stelle

Erläuterung:

1 - SFe-Betriebsraum 11 - SFe-Teilnehmerapparate

2 - Verbindungstür zum 12 - Ladegleichrichter

Chiffrierbetriebsraum 13 - Batterie

3 - Fenster 14 - Verteiler der Stromversorgung

4 - Ventilator 15 - automatischer Netzregler

5 - Fernverteiler 16 - Netzverteilung

6 - SFe-Geräte 17 - Leitungsführung zum HVt, stationär

7 - Vermittlung 18 - NF-Verteilung Fu, stationär

8 - Ortsverteiler 19 - NF-Verteilung RFu, stationär

9 - Zwischenverteiler 20 - Leitungsführung zum EV zur Über-

10 - SFe-Teilnehmernetz nahme von Fu-, RFu- und Draht-

kanälen

Anlage 7

Funktionsschema einer Alarmierungseinrichtung

Erläuterung:

1 - Metallgehäuse der Alarmierungseinrichtung

2 - Zwischenverteiler

3 - Schleifenführung im SFe-Teilnehmernetz

AK - Alarmkontakt; T-Schließer; A, B -Alarmierungsrelais

gekennzeichneter Zustand: AK geschlossen und Alarmierungs-

relais gestartet

Elemente der Alarmierungseinrichtung

| Benennung | F u n k t i o n | B e s c h a f f u n g | B e m e r k u n g |

|---|---|---|---|

| Alarmkontakt | Ausführung als Ruhekontakt zur Kennzeichnung des Öff- nungszustandes des Ver- teilers | Drucktaste, klein ohne Sperrung nach TGL 3702 Art-Nr.: 1377321006 (ZAK) | Der Alarmkontakt ist in den Verteilern auf der den Scharnieren gegenüberlie- genden Seite zu montieren. |

| Alarmrelais | Abbildung es Öffnungs- zustandes des zugeord- neten Verteilers | 24-Volt-Kleinrelais mit mindestens zwei Ruhe- und einem Arbeitskontakt, z.B.: NSF 30.4-024 nach TGL 200-3796/04 | |

| Signallampe | Abbildung des Zustandes des Alarmrelais | 24-Volt-Anzeigelampe mit Fassung oder Signalklein- lampe mit Fassung | |

| Schalter | Handabschaltung des Weckerstromkreises | Drucktaste mit Sperrung und mindestens einem Ar- beitskontakt und 24-Volt- Leuchtsignalisation des Tastenzustandes | |

| Wecker | Akustische Abbildung des Öffnungszustandes des zugehörigen Verteilers | 24-Volt-Gleichstromwecker oder entsprechender akustischer Geber |

Anhang 1

Begriffsbestimmungen zur Erdung

1. Betriebserdung

Erdung eines Punktes des Betriebsstromkreises, die für den

ordnungsgemäßen Betrieb von Geräten oder Anlagen not-

wendig ist.

2. Erden

Herstellen einer leitenden Verbindung zwischen einem zu

erdenden Anlagenteil und der Erde über eine Erdungsanlage.

3. Erder

Elektrisch nicht isolierter Leiter, der direkt im Erdreich

oder in einem mit dem Erdreich verbundenen elektrisch leit-

fähigen Stoff, z.B. Beton, eingebettet ist.

4. Erdung

Gesamtheit aller Mittel und Maßnahmen zum Erden.

5. Erdungsanlage

Gesamtheit miteinander leitend verbundener Erder ein-

schließlich der Erdungsleitungen.

6. Erdungsimpedanz ZE (Erdwiderstand)

Wechselstromwiderstand zwischen der Erdungsanlage und der

Bezugserde bei Betriebsfrequenz.

7. Erdungsleitung

Leitung, die ein Anlagenteil mit einem Erder verbindet und

außerhalb des Erdungsreiches oder isoliert im Erdreich gelegt

ist.

8. Erdungssammelleitung (Erdungssammelschiene)

Erdungsleitung, an die mehrere zu Erden und/oder Be-

triebsmitteln führende Erdungsleitungen angeschlossen sind.

9. Hilfserder

Erder zum erdseitigen Anschluß des Erders zur Aufnahme

des Meßstromkreises bei der Erdungsmessung.

10. Potentialausgleich

Leitende Verbindung zwischen nicht zum Betriebsstromkreis

gehörende elektrotechnischen und anderen Anlagenteilen,

z.B. Erdungsanlage und/oder Schutzleiter zum Herstellen

gleichen Potentials an denselben.

11. Schutzerdung

Schutzmaßnahme gegen zu hohe Berührungsspannung, die

durch unmittelbare Erdung eines nicht zum Betriebsstrom-

kreis gehörenden Teiles eines Betriebsmittels oder einer

Anlage erreicht wird.

Die in Klammern stehenden Begriffe sind gebräuchlich. Sie

entsprechen aber nicht den TGL.

Anhang 2

Technische Forderungen für Akkumulatoranlagen

(gemäß TGL 200 - 653/02)

1. Akkumulatoren geschlossener und/oder gasdichter Bauart

dürfen in Betriebsräumen aufgestellt und betrieben werden, wenn

die Akkumulatoren unter Verschluß stehen, mit isolierten Lei-

tungen angeschlossen und nur fachkundigen oder unterwiesenen

Betriebskräften zugänglich sind.

Darüber hinaus muß außer bei Akkumulatoren gasdichter Bauart,

mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

a) die Akkumulatoren dürfen nicht im Betriebsraum geladen

werden,

b) die Akkumulatoren dürfen nur unterhalb der Gasungsspannung

geladen werden, wobei die Betriebsräume durch fas Vorhan-

densein von Türen und Fenster und/oder Lüftungsöffnungen

für natürliche Lüftung ausreichend belüftet werden müssen;

c) die Leistung der Ladeeinrichtung darf 2000 W nicht über-

steigen.

2. Die zum Laden der Akkumulatoren verwendeten Ladeeinrichtun-

gen, z.B. Gleichrichtergeräte, müssen wechselstromseitig

galvanisch über Transformatoren vom Netz getrennt sein.

Vom Autor hinzugefügte Dokumente:

Lit.-Nr.: 19/88

MINISTERRAT

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

MINISTERIUM FÜR NATIONALE VERTEIDIGUNG

A 040/1/354

Chiffriergerätesatz auf LO 2002 A

-Wartung-

1987

Einführungsbestimmung zur A 040/1/354 Die Anleitung 040/1/354 -Chiffriergerätesatz auf LO 2002 A, Wartung- wird erlassen und tritt am 01.01.1988 in Kraft. O.U., den 11.12.1987 Chef Nachrichten

Inhaltsverzeichnis

0. Übersichts- und Einführungsteil

1. Allgemeine Festlegungen

2. Sicherheitsbestimmungen

3. Wartungsarbeiten

3.1. Übersicht über durchzuführende Wartungs-

arbeiten

3.2. Technologische Reihenfolge der Durchführung

der Wartungsarbeiten

4. Technologische Karten zum Durchführen der

Wartungsarbeiten

4.1. Technologische Karte Nr. 1

Prüfen und Warten der Geräte und Einricht-

tungen

4.2. Technologische Karte Nr. 2

Prüfen und Warten der Kabel und Kabel-

eingänge

4.3. Technologische Karte Nr. 3

Prüfen und Warten der Akkumulatoren

4.4. Technologische Karte Nr. 4

Funktionskontrolle der Geräte und Einrich-

tungen

4.5. Technologische Karte Nr. 5

Prüfen und Warten des Kofferaufbaus und der

Ausrüstung sowie Prüfen der Einrichtungen

des Gesundheits-, Arbeits- und Brand-

schutzes

4.6. Technologische Karte Nr. 6

Prüfen der Vollzähligkeit des Gerätesatzes

sowie Warten des EWZ-Satzes

4.7. Technologische Karte Nr. 7

Messen der Normwerte des Gerätesatzes

1. Allgemeine Festlegungen

Die Wartung des Gerätesatzes umfaßt:

- die ständige Kontrolle des technischen Zustandes,

- die planmäßige auszuführenden Arbeitsgänge und -stufen zum

Erhalt der Einsatzbereitschaft und zum Verlängern der

Nutzungsfrist,

- vorbeugende Maßnahmen gegen Ausfälle während der Nutzung.

Die rechtzeitige Durchführung und die volle Erfüllung der

Wartungsarbeiten im Gesamtprozeß der Nutzung und Lagerung

sind wichtige Bedingungen zum Gewährleisten einer ständigen

Einsatz- und Gefechtsbereitschaft, zum Einhalten der gefor-

derten technischen Normwerte und zum Erreichen der in mili-

tärischen Bestimmungen festgelegten Nutzungsfrist.

Bei der Wartung sind folgende allgemeingültigen Festlegun-

gen einzuhalten:

a) ausführen sämtlicher Arbeitsgänge und -stufen, die ent-

sprechend der Wartungstechnologie festgelegt sind.

Festgestellte Fehler und Mängel beseitigen bzw. Maßnah-

men zu deren Beseitigung treffen;

b) durchführen der Wartung Nr. 1 bis Nr .3, Nr. 5 und

Nr. 6 am Gerätesatz. Art und Umfang der Wartungsarbei-

ten sind im Abschnitt 3 angegeben. Methodik und Reihen-

folge der Arbeiten enthalten die Technologischen Karten

Nr. 1 bis Nr. 7 in den Abschnitten 4.1. bis 4.7.;

c) Technologische Karten zum Warten des UKW-Funkgerätes

R 105 M, des Feldfernsprechers FF 63 M (TA-57) sowie

des Elektroaggregates BeET 1.5 sind in den Wartungs-

technologien des jeweiligen Typs der Nachrichtenaus-

rüstung enthalten. In dieser Anleitung werden lediglich

Umfang und Reihenfolge der Wartungsarbeiten für diese

Geräte angegeben;

d) einschätzen der Effektivität der Wartungsarbeiten. Auf

der Grundlage dieser Einschätzung sind Inhalt und Zeit

der Arbeitsgänge und -stufen zu präzisieren bzw. zu

korrigieren;

e) Nachweis der Ergebnisse der Wartungen:

- Wartung Nr. 1 im Betriebsbuch,

- Wartung Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 6 im Nachweis-

buch über Wartung und Kontrollen,

- Wartung Nr. 5 und Nr. 6 im Begleitheft;

f) durchführen der Wartungsarbeiten am Elektroaggregat

BeET 1.5 und an Benzinheizung Typ 231 in Abhängigkeit

von geleisteten Betriebsstunden (Motorstunden).

Sie können zusammen mit den entsprechenden Wartungen des

Gerätesatzes durchgeführt werden, wenn eine zeitliche

Abweichung von ± 25 % nicht überschritten wird;

g) durchführen der Wartung des Kfz entsprechend Festlegun-

gen der Dienstvorschrift 054/0/001 -Kraftfahrzeugdienst-;

h) der Zeitaufwand für eine Arbeitskraft zum Durchführen

der einzelnen Wartungen ist in Tabelle 1 angegeben.

Diese beinhaltet nicht die Zeiten für das Vorbereiten,

Entfalten, Vorheizen und Instandsetzen der einzelnen

Geräte des Gerätesatzes;

i) zum Warten des Elektroaggregates BeET 1.5 sind entspre-

chend den geleisteten Motorstunden, zusätzlich zu den

Zeiten der Tabelle 1, nachstehende Wartungsstunden zu

planen:

- nach 50 Motorstunden 1,5 Stunden

- nach 100 Motorstunden 2,5 Stunden

- nach 200 Motorstunden 4,0 Stunden

- nach 400 Motorstunden 6,0 Stunden

Tabelle 1

Zeitberechnung für eine Arbeitskraft

| Wartung Nr. | Periodizität | Stunden |

| 1 | täglich bzw. nach jedem Einsatz | 3 |

| 2 | wöchentlich | 6 |

| 3 | monatlich | 12 |

| 5 | halbjährlich | 20 |

| 6 | jährlich | 30 |

2. Sicherheitsbestimmungen

Um Durchführen der Wartungsarbeiten am Gerätesatz ist nur

der Personalbestand zuzulassen, der über gefestigte prak-

tische Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der Nutzung

und Wartung verfügt, die betreffenden Sicherheitsbestim-

mungen sowie die Bestimmungen des Gesundheits-, Arbeits-

und Brandschutzes (GAB) kennt und entsprechend den mili-

tärischen Bestimmungen aktenkundig belehrt ist.

Leichtfertiger oder unsachgemäßer Umgang mit der Technik,

Nichteinhalten der Anleitung zur Nutzung sowie Verstöße

gegen die Sicherheitsbestimmungen oder die Bestimmungen

des GAB können die Gesundheit der Armeeangehörigen der

Nachrichtentruppe gefährden bzw. zum Ausfall der Technik

führen.

Beim Warten des Gerätesatzes sind die allgemeinen Sicher-

heitsbestimmungen der Nutzung, Instandhaltung und Lagerung

der Nachrichtenausrüstung einzuhalten. Es sind zusätzlich

folgende gerätebezogenen Bestimmungen zu beachten und ein-

zuhalten:

a) vor Inbetriebnahme des Gerätesatzes ist der Aufbauplatz

so zu wählen, daß für Kabelzuführungen, Erdungen und

Stromversorgungen die in der Anleitung zur Nutzung an-

gegebenen Mindestabstände eingehalten werden;

b) beim Erden des Gerätesatzes:

- an Erdungsklemmen des Kfz ist eine Schutzerde anzu-

schließen. Richtiger Anschluß (Sicherheit, Zuverläs-

sigkeit) ist vor Anschließen einer externen Spannungs-

quelle bzw. vor Anlassen des Elektroaggregates BeET 1.5

zu prüfen. bei Notwendigkeit Widerstandsmessung durch-

führen,

- vor Inbetriebnahme kontrollieren, daß leitende Ver-

bindungen zwischen Kfz und Gehäuse besteht. Wird trotz

angelegter Schutzerde eine Spannung beim Berühren des

Fahrzeuges festgestellt, ist die Stromversorgung des

Gerätesatzes auszuschalten. Diese erst nach Beseiti-

gung des Fehlers wieder einschalten,

- überprüfen, ob alle Geräte und Anlagen mit der Erdungs-

klemme galvanisch verbunden sind;

c) beim Herstellen des Anschlusses an externe Stromversor-

gung:

- Anschluß von zwei Angehörigen der Nachrichtentruppe

ausführen. Arbeit an spannungsführenden Teilen oder

Anlagen mit Spannungen größer als 60 Volt ist verboten,

- nur genormte Steckverbinder bzw. Anschlußelemente ver-

wenden, die der geforderten Revision des laufenden

Jahres unterzogen waren. Herstellen behelfsmäßiger

Verbindungen ist verboten;

- Isolationswerte der Stromzuführungskabel und -leitungen

(bis 1000 Volt Nennspannung) einhalten,

- vor Herstellen des Anschlusses sind Anschlußstelle und

verwendete Zuleitung auf ihre Eignung (Belastbarkeit,

Isolation, Adernquerschnitt, Anschlußort) zu prüfen.

Anschluß an Fremdnetze, von denen keine Angaben vor-

liegen (Stromart, Spannung, Frequenz), ist verboten,

- Klemmverbindung nur im spannungslosen Zustand her-

stellen. Es ist verboten, an eine spannungsführende

Freileitung bzw. an einen unter Spannung stehenden

Verteiler anzuschließen,

- Stromzuführungskabel zuerst am Gerätesatz und danach

an der externen Stromversorgung anzuschließen, dabei be-

achten, daß alle Schalter zur Stromversorgung von Ge-

räten und Anlagen auf "AUS" zu schalten sind,

- bei Spannungsausfall und angeschlossener externer

Stromversorgung sind sämtliche Arbeiten beliebiger

Art auf dem Gerätesatz verboten;

d) bei Arbeit mit Benzinheizung Typ 231, zur Vermeidung

von Vergiftungserscheinungen im Kofferaufbau durch er-

höhte Konzentration von Verbrennungsgasen:

- Nutzen der Benzinheizung Typ 231 ist nur bei streng-

ster Einhaltung der entsprechenden Anleitung zur

Nutzung gestattet,

- bei Undichtheit des Kraftstoffsystems, insbesondere

im Heizungsfach, ist Inbetriebnahme der Benzinheizung

Typ 231 verboten,

- nach durchgeführten Instandsetzungen am Kraftstoff-

system ist Benzinheizung Typ 231 erst nach gründlichem

Austrocknen des Heizungsfaches in Betrieb zu nehmen,

Feuerlöscher muß sich dabei in greifbarer Nähe befin-

den,

- vor Inbetriebnahme der Benzinheizung Typ 231 ist Klappe

der Absaugvorrichtung zu öffnen. Inbetriebnahme bei

geschlossener Klappe bzw. bei Ausfall der Absaugvor-

richtung ist verboten,

- Benzinheizung Typ 231 darf nach Ausschalten erst wieder

in Betrieb genommen werden, wenn beide Signallampen

erloschen sind,

- bei Dauerbetrieb ist der Kofferaufbau jeweils nach

2 Stunden wie folgt zu lüften:

· Tür öffnen und ca. 10 Minuten Tischlüfter einschalten,

· vor Marschbeginn Benzinheizung Typ 231 ausschalten

und ca. 15 Minuten Tischlüfter einschalten,

- bei Rauchentwicklung aus Austrittsrohr der Benzinhei-

zung Typ 231 ist diese sofort auszuschalten,

- periodisch kontrollieren, daß Verbindungsmuffen der

Heizungsrohre dicht sind,

- im Fach der Benzinheizung Typ 231 dürfen sich keine

Fremdkörper befinden (Putzlappen, metallische Gegen-

stände),

- es ist verboten, bei eingeschalteter Benzinheizung

Typ 231 Kraftstoff nachzufüllen,

- Methoden zur Bestimmung des Co-Gehaltes im Kofferauf-

bau ist aus Anlage 1 ersichtlich;

e) bei der Arbeit am Elektroaggregat BeET 1.5:

- vor jeder Inbetriebnahme Zuverlässigkeit der Erdver-

bindung mit dem Rahmen des Elektroaggregates BeET 1.5

kontrollieren, Erdübergangswiderstand darf 25 Ω

nicht übersteigen (Anlage 2),

- an Verbindungsstellen (Erdstecker/Erde, Gestell usw.)

vorhandene Farbreste, alte Schmiermittel oder Korro-

sionsansätze beseitigen;

f) beim Warten der Akkumulatoren:

- bei sämtlichen Arbeiten alle vorbeugenden Schutzmaß-

nahmen treffen, damit Elektrolyt nicht auf die Haut

oder Kleidung gelangt. bei Augenverletzungen mit Was-

ser spülen und unverzüglich Arzt aufsuchen,

- beim Reinigen und Prüfen ist Schutzkleidung zu tragen,

- bei den Arbeiten dürfen keine metallischen Gegenstän-

de auf die Zelle gelegt werden,

- es ist verboten, das Aräometer bzw. den Glasstab nach-

einander zum Prüfen der Elektrolytedichte bzw. des

Standes von Lauge und Säure zu verwenden;

g) beim Durchführen von Wartungsarbeiten im eingeschalte-

ten Zustand ist es verboten:

- ohne entsprechende Schutzmittel (Gummimatten, -hand-

schuhe, Werkzeug mit isolierten Handgriffen) zu ar-

beiten,

- Stromzuführungskabel an- bzw. abzuklemmen,

- Sicherungen und andere Bauelemente zu wechseln oder

Abdeckungen zu entfernen,

- Lötarbeiten durchzuführen,

- das Vorhandensein von Spannungen an Klemmen und Lei-

tungen mit den Händen oder leitenden Gegenständen zu

prüfen,

- die innere Verdrahtung zu kontrollieren sowie die Ge-

räten zu reinigen,

- verdrehte oder geknickte Verbindungsleitungen und

Kabel zu verwenden.

Sämtliche Fehler sind durch einen ausgebildeten Mecha-

niker zu beseitigen. Dieser muß auf isolierten Materia-

lien stehen, isoliertes Werkzeug benutzen und entspre-

chend der Notwendigkeit Schutzhandschuhe tragen.

Es ist verboten, bei Wartungs- und Instandsetzungsar-

beiten Fingerringe, metallische Armbänder oder ähn-

liches zu tragen.

3. Wartungsarbeiten

3.1. Übersicht über durchzuführende Wartungsarbeiten

| Arbeitsgänge und -stufen | Erläuterungen | Wartung Nr. | ||||||

| Techn. Karte | Abschn. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| a) | Chiffriergerätesatz | |||||||

| Prüfen und Warten der Ge- | TK-Nr.1 | 4.1.2. | ||||||

| räte und Einrichtungen: | ||||||||

| - Prüfen äußerer Zustand | x | x | x | x | x | |||

| - Reinigen Geräte und | 4.1.3. | x | x | x | ||||

| Einrichtungen | ||||||||

| Prüfen und Warten der Ka- | TK-Nr.2 | 4.2 | x | x | x | |||

| bel und Kabeleingänge | ||||||||

| Prüfen und Warten der | TK-Nr.3 | 4.3.2. | ||||||

| Akkumulatoren: | ||||||||

| - Prüfen äußerer Zustand | x | x | x | x | x | |||

| und Reinigen der Zellen- | ||||||||

| gehäuse | ||||||||

| - Prüfen und Warten | 4.3.3. | x | x | x | ||||

| der Füllverschlüsse | ||||||||

| - Prüfen Klemmverbin- | 4.3.4. | x | x | x | x | x | ||

| dungen und Anschluß- | ||||||||

| kabel | ||||||||

| - Fetten Akkumulatoren- | 4.3.5. | x | x | x | ||||

| zellen und Streichen | ||||||||

| Zellengehäuse/Käfige | ||||||||

| - Messen Klemmspannung | 4.3.6. | x | x | x | x | x | ||

| - Prüfen Zellenspannung | 4.3.7. | x | x | x | ||||

| - Prüfen Elektrolytdichte | 4.3.8. | x | x | x | ||||

| - Prüfen Elektrolytstand | 4.3.9. | x | x | x | ||||

| - Prüfen Elektrolyt | 4.3.10. | x1) | ||||||

| - Wechseln Elektrolyt | 4.3.11. | x1) | ||||||

| 1) = Ist nur von dafür ausgebildetes Personal durchzuführen! | ||||||||

| Funktionskontrolle der | TK-Nr.4 | |||||||

| Geräte und Einrichtungen: | ||||||||

| - Prüfen Anliegen | 4.4.2. | x | x | |||||

| Betriebsspannung | ||||||||

| - Prüfen Funktions- | 4.4.3. | x | x | x | ||||

| fähigkeit | ||||||||

| Prüfen und Warten des | TK-Nr.5 | |||||||

| Kofferaufbaus und der | ||||||||

| Ausrüstung sowie Prüfen | ||||||||

| der Einrichtungen des GAB: | ||||||||

| - Erdungseinrichtungen | 4.5.2. | x | x | |||||

| - Arbeitsschutzmittel | 4.5.3. | x | x | |||||

| Sanitätskasten | ||||||||

| - Brandschutzmittel | 4.5.4. | x | x | |||||