Robotron-Technik.de*74

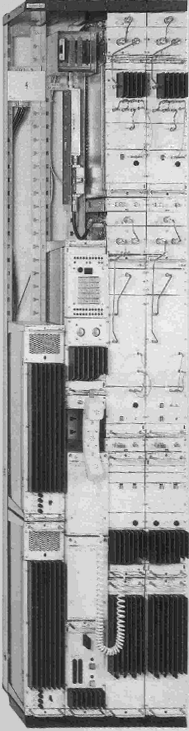

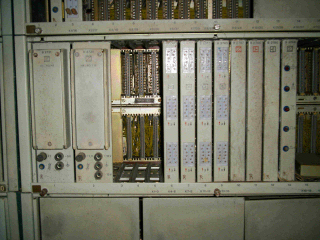

ZGS-14/Üst-2*75

ZGS-14/Üst-2*75

ZGS-14/Üst-2*75

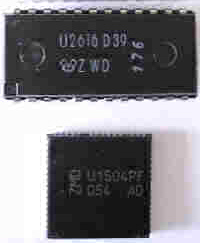

In der Planung für zukünftige PCM Verbindungen wurde für die Bündelchiffriergeräte: T-328 für die PCM-10, T-338 für die PCM-30 und T-348 für die PCM 120 als vorläufige Bezeichnung festgelegt (1986). Für das PCM-Chiffriergerät das in der PCM-480 eingesetzt werden sollte gab es noch keine Festle- gungen bis auf das, das Kombinat Nachrichtenelektronik mit der Entwicklung der Schnittstellen und Einbindung beauftragt werden sollte. Später erhielt das PCM-30 Bündelchiffriergerät die Bezeich- nung T-311 SELEN. Für die mobilen Richtfunkeinrichtungen war die T-311-M, mit der Entwicklung ab dem Jahr 1992 geplant. Die T-311 ermöglicht den sicheren Schutz sowohl der über- mittelten Informationen vor Kenntnisnahme und Auswertung als auch vor Verkehrsaufklärung. Das Chiffrierverfahren ermöglicht bei Nutzung von PCM-30/III die Chiffrierung von dreißig 64kbit/s-Kanälen. Erste Planungen erfolgten im September 1976, im Rahmen der Zusammenführung aller Richtfunkverbindungen in das gesamt- staatliche Fernmeldenetz. Im Jahr 1978 wurde die notwendigen Kapazitäten vereinbart. Ab 1980 arbeitete das K-4 Muster einer T-311. Der Chiffrieralgorithmus und das Schlüsselsystem ist identisch mit dem der Chiffriergeräte T-314 SAMBO/MAJA und T-325 POLLUX. Das Schlüsselmittel ist vom Typ 800. Im VEB Robotron Greifswald erfolgte die Entwicklung und die produktionsreife Konstruktion der T-311. Im VEB Steremat BerlinHermann Schlimmewurde, ab 1986, 380 Stück der T-311 geplant. Und mit der Auflösung des MfS wurden die vorhandenen T-311 im Jahr 1990 vernichtet. Für die Realisierung wurden die PCM-Schaltkreise U 1500 DC 008 verwendet. Weitere anwenderspezifische IC für die T-311:

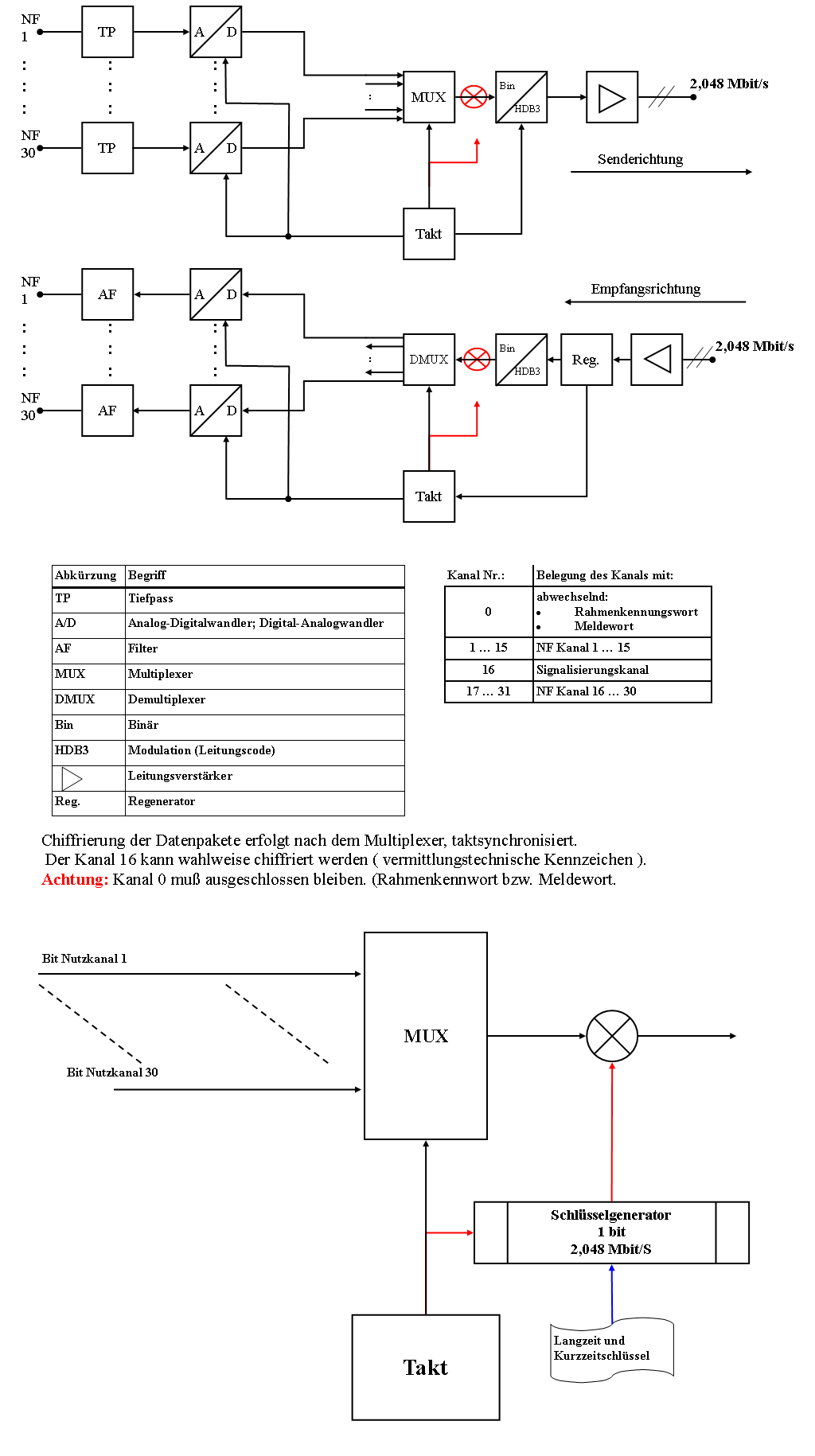

Abb.: Anwenderspezifische IC für die T-311. PCM-30 ist Pulscodemodulation mit 32 Kanälen, zwei dienen als Melde/Kennungskanal und Signalisierungskanal. Die PCM-30 arbeitet mit einer Bitrate von 2,048 Mbit/s. Die Aufgabe der T-311 ist die vom PCM-30 erzeugten Informationen zu chiffrieren, in der folgend beschrieben Funktion:Teilstreckenchiffrierung auf PCM 30 KanälenDas Chiffriergerät wird zwischen Primärmultiplexeinheit und Leitungsendeinrichtung eingesetzt und chiffriert alle Informationskanäle und wahlweise den 16. Kanal, den Wählinformationen. In folgender Prioritätenfolge wurde die T-311 eingesetzt: - PCM-Richtfunkstrecken - PCM-Kabeltrassen der DP - PCM-Kabeltrassen des MfS - LWL Trakte. (Bei Vorhandensein einer LWL-Überwachungseinrichtung und ISM soll auf LWL-Strecken auf den Einsatz der T-311 verzichtet werden. ISM In-Service-Monitoring) Inwiefern die ISM auf Kabeltrassen, das zur Einsparung der T-311 führt, genutzt wird ist noch nicht klar. Das Bündelchiffriergerät ist nur im MfS, zu allererst auf Richtfunkstrecken, eingesetzt worden. Für die MfS Dienst- stellen ohne SAS/WTsch-Anschluß. Das Konzept 2000 des ZCO (MfS Abt. XI) hatte in Planung die T-311 in allen Fernmeldeeinrichtungen einzusetzen in denen die PCM-30 installiert ist. Es waren schon 13 PCM-Strecken mit dem Geräte T-311 im Einsatz. Als weiteres Bündelchiffriergerät war für die PCM-10 vorgesehen. Es besitzt eine Übertragungsgeschwindigkeit von 0,7 Mbit/s. Da das Konzept 1989 entstand, wurde dies nicht mehr realisiert.

Abb.: die Schnittstelle für das Bündelchiffriergerät T-311. Tasten der T-311: EIN = Einschalten der T-311 AUS = Ausschalten der T-311 SWA = Schlüssel einlesen B = Betrieb PP = prophylaktische Prüfung PPA STACK QSW = Quittierung LAPR = Lampenprüfung Ab der SerieAufstellungsorte der T-311Kwird der gespeicherte Schlüssel über zwei Kondensatoren gelöscht, wenn das Gerät ausgeschalten wird. Es bestand bei den Vorserien die Möglichkeit der Aussendung des Zeitschlüssels beim Ausschalten des Gerätes. Der Zeitschlüssel, Typ 800, 853 und 854 Schlüssellochstreifenabschnitt, wird über einen Handlochstreifenleser eingelesen, siehe auch T-325. Der Zeitschlüssel wurde mit einem festen Algorithmus, kryptologisch definiert. Anzeigen: M1 = Zustand des Chiffrators M2 = Zustand des Chiffrators QSW = Störung

| MfS | ||

| DGN | Nachrichtengebäude | Karlshorst |

| DGS | Dienstgebäude | Schnellerstraße |

| DKNO | Dienstkomplex | Normannenstraße |

| DO Gosen | Dienstobjekt | Gosen |

| NZ WBG | Nachrichtenzentrale | Wacholderberg |

| NZ WRA | Nachrichtenzentrale Wachregiment | Adlershof |

| Schst. T WR N3 | Schaltstelle | Teupitz WR/N3 |

| SH N3 | Schalthaus N3 | Teupitz WR/N3 |

| UZ WRE | Unterzentrale Wachregiment | Erkner |

| UZ WRT | Unterzentrale Wachregiment | Teupitz |

| ZZ WR Afe | Zweitnebenstellenzentrale Wachregiment | Ahrensfelde |

| NVA (ab 1987) | ||

| AZ-10 | AZ-10 Ausbildungszentrum 10 Paul Fröhlich LaSK Kdo MB III | Schneeberg |

| HNZ-3 | HFüSt | Prenden |

| UA-4 | 4. Flottille | Rostock Warnemünde |

| ZK der SED in den Richtungen: | |

| ZK MfS | ZK des MfS |

| ZK AO | ZK Ausweichobjekte |

| AO - AO | Ausweichobjekte untereinander |

| Bezirksleitung der SED in den Richtungen: | |

| BL BVfS | Bezirksleitung Bezirksverwaltung des MfS |

| BL AO | Bezirksleitung Ausweichobjekt |

| AO BL - F BEL | Ausweichobjekt Bezirksleitung - Führungsstelle Bezirkseinsatzleitung |

Sektor Nachrichtenanlagen

VmT Berlin, den 05. 11. 1982

92/Lip/Sch

20 92 27 04

| Chiffriersache | Geheime Verschlußsache | |

| ZK 92/1 66/82 | ||

| 3 Exemplare je 3 Blatt | ||

| 2. Exemplar 1 Blatt | ||

Konzeption

Zum Einsatz von Fernsprech-Chiffriertechnik bis 1990

1. Fernsprechbündelchiffrierung

1.1. Einsatz T 311, Bündelchiffriertechnik

- ZK der SED

In den Richtungen:

● ZK-MfS

● ZK-Ausweichobjekte

● Ausweichobjekte untereinander

- BL der SED

In den Richtungen:

● BL-BVfS

● BL-Ausweichobjekte

● Ausweichobjekte BL - Führungsstelle BEL

Mit dem Ausbau dieser Strecken kann erreicht werden, den

Fernsprechverkehr zwischen den genannten Objekten aus-

schließlich chiffriert zu betreiben.

Gleichzeitig können Erfahrungen für eine spätere Nutzung

im Richtfunknetz gesammelt werden.

1.2. Weitere Einsatzmöglichkeiten für Bündelchiffriertechnik

Bündelchiffriertechnik PCM10

Die Bündel im Fernsprechnetz des Parteiapparates werden

überwiegen mit 2 - 10 Kanälen betrieben, so daß der Ein-

satz von PCM30 nur in einigen Richtungen ökonomisch ist.

Deshalb wird es notwendig, auf den Einsatz von PCM10 zu

orientieren. Voraussetzung ist, daß auch für PCM10 die

Bündelchiffrierung möglich ist.

Damit wäre gleichzeitig ein Betrieb über Schmalbandricht-

funk (mobiler Einsatz) realisierbar.

2. Einzelkanalchiffrierung

Die Rekonstruktion des Richtfunknetzes durch das MPF und

der damit mögliche werdende Einsatz von Bündelchiffrier-

technik ist durchgängig nicht vor 1990 zu erwarten.

Deshalb besteht nach wie vor die Forderung, für jeweils

mindestens einen Richtfunkkanal zischen den Objekten

ZK - BL und BL - KL die gedeckte Informationsübermittlung

zu realisieren und damit einen Sicherheitsgrad wie im

offenen Drahtnetz zu erreichen. Auch im KW-Netz des Partei-

apparates, in dem die häufigste Betriebsart Funksprechen sein

wird, ist es notwendig, gedeckte Informationsübermittlung

mindestens mit dem Sicherheitsgrad des offenen Drahtnetzes

zu realisieren.

Auf Grund der genannten Forderungen wird ein Fernsprech-

Einzelkanalchiffriergerät benötigt, das folgende Leistungs-

merkmale besitzt:

- Sicherheitsgrad entsprechend WTsch,

- Mehrfachausnutzung des chiffrierten Fernsprechkanals muß

möglich sein, d. h. ● Fernsprechen

● Fernschreieben, auch mit

Speichertechnik

● Fernkopieren

- Möglichkeit der Sendung von einem Gerät zu mehreren

anderen (Sammelschaltung)

Entsprechend den genannten Leistungsmerkmalen könnte

dieses Gerät zur universellen gedeckten Informations-

übermittlung ausgenutzt und eine wesentliche Erhöhung

der Sicherheit der Nachrichtenübertragung und der Durch-

laßfähigkeit erreicht werden.

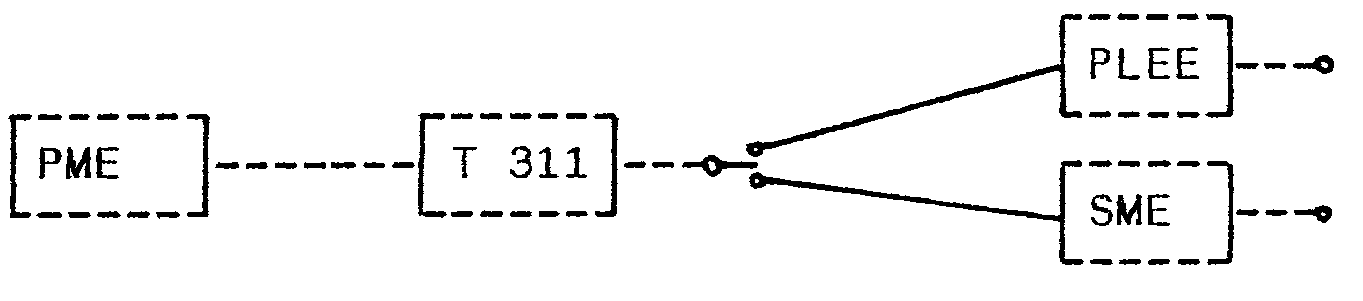

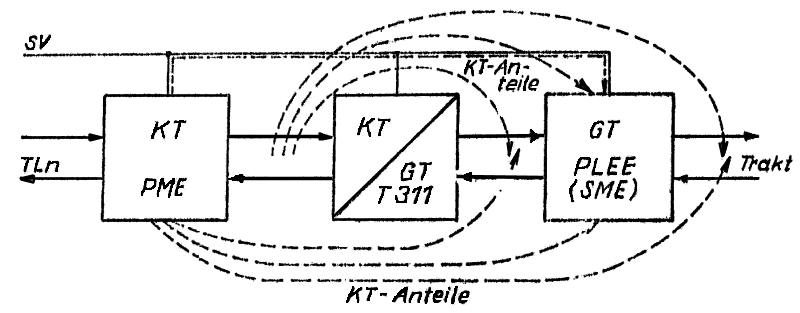

Kurzauskunft T-311 1. Zweckbestimmung T-311 ist ein elektronisches Chiffriergerät, das zur Chiffrierung der traktseitig zu übertragenden digitalen Impulsfolgen zwischen zwei PCM 30-Endstellen dient. Die Übertragung der Informationssignale in der NF-Lage zur Heranführung der einzelnen NF-Kanäle vom Teilnehmer zur PCM-Einrichtung wird durch T-311 nicht beeinflußt. Auf PCM-Strecken, die mit T-311 gesichert sind, können Informatio- nen bis zum Geheimhaltungsgrad GVS übertragen werden. 2. Zusammenschalten mit der Nachrichtentechnik Der Anschluß des Gerätes T-311 zur Nachrichtentechnik erfolgt über die mit CCITT G.703 und G.732 definierten 2,048 MBit/s- Schnittstelle. Damit ergeben sich folgende im Bild 1 dargestellten Zusammenschaltmöglichkeiten mit Nachrichtengeräten.

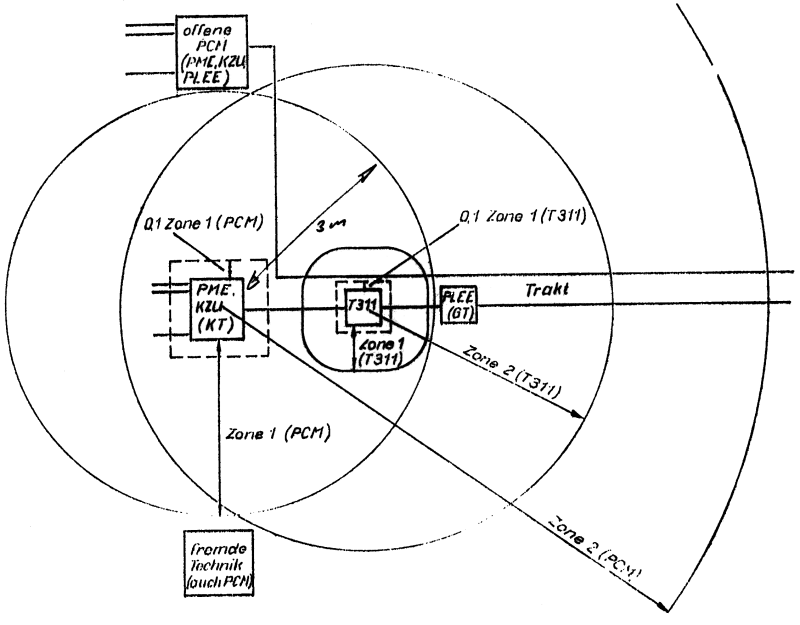

Bild 1 PME - Primärmultiplexeinrichtung

PLEE - Primärleitungsendeinrichtung

SME - Sekundärmultiplexeinrichtung

Der Anschluß des Gerätes T-311 an die vor bzw. nachgelagerte

Nachrichtentechnik erfolgt 4-drähtig über jeweils 2 abgeschirmte

120 Ω - Leitungen.

Bei der Installation von Nachrichtentechnik, die mit T-311 zusam-

menwirken sollen, sind im Zusammenhang mit der Gewährleistung der

chiffriertechnischen Sicherheit eine Reihe spezieller Forderungen

zu beachten, die sich von den bisher üblichen Festlegungen für

die Installation der Nachrichtentechnik unterscheiden. Das be-

trifft vor allem die konstruktive und räumliche sowie stromver-

sorgungsmäßige Trennung der PCM-Baugruppen der Klartext- und

Geheimtextseite, um den Abfluß von Klartext durch Übersprechen

der Klartextseite auf die Geheimtextseite zu verhindern. Für die

Berücksichtigung dieser Probleme werden spezielle Installations-

vorschriften erarbeitet.

Für das Zusammenwirken mit PCM 120-Systemen ist das Gerät T-311

eine Schnellsynchronisation vorgesehen, die bei Auftreten eines

Bitversatzes infolge von Stoppfehlern wirksam wird.

3. Betriebsarten

Duplex, Dauerbetrieb, Chiffrierverkehr

Eine offene Übertragung ist nur bei physikalischer Herauslösung

des Gerätes T-311 aus dem Nachrichtenweg möglich.

4. Bedienung

Folgende Bedienvorgänge sind am Gerät erforderlich:

- Schlüsseleingabe, Dauer max. 10 s

- Schlüsselwechsel, Dauer max. 300 ms

Der Schlüsselwechsel wird durch Bedienung an einem der beiden

Korrespondierenden Geräte durch Bedienung ausgelöst. Während

des Schlüsselwechselprozesses ist die Nachrichtenübertragung

zwischen den Teilnehmern unterbrochen.

- Funktionskontrolle

Es wird eine prophylaktische Prüfung wichtiger Funktionen des

Gerätes durchgeführt (von Hand oder automatisch). Während der

Prüfung ist die Nachrichtenübertragung unterbrochen. Bei

automatischem Betrieb maximal 10 s.

5. Sicherungsmaßnahmen

Die Sicherheit der Nachrichten wird nur bei Geheimhaltung des

Schlüssels gewährleistet.

Das Gerät ist gegen unbemerkte Eingriffe gesichert.

Die Kabelsteckverbinder für den Anschluß der PCM-Leitungen und

der Stromversorgung sind verplombt. Die Bedienelemente sind

hinter einer gesicherten Bedienklappe angeordnet.

Bei Öffnung des Gerätes wird der Schlüsselspeicher automatisch

gelöscht. Das gleiche geschieht bei Verlust der Stromversorgung.

6. Fehlermeldungen und -anzeige

Ausfälle des Gerätes T-311 sowie der dem Gerät T-311

vorgelagerten Technik werden entsprechend CCITT-Empfehlungen

G.704 und G.912 bearbeitet und angezeigt.

Während des Ausfalls von T-311 ist die Nachrichtenverbindung

zwischen den Teilnehmern unterbrochen.

Die für die Fehlersuche in den PCM-Endstellen vorgesehenen

Möglichkeiten der Schleifenbildung werden durch T-311 nicht

eingeschränkt.

7. Technische Daten

- Abmessung 600 x 600 x 400 mm / Masse ca. 50 kg

(Modifiziertes mob. 4-Gefäß) 4 Geräte stapelbar

- Stromversorgung - 48 … - 60 V - 10% (Pluspol geerdet)

zulässige Spannungsänderung bei Schaltvorgängen t - 100 ms

+ 20%

- Leistungsaufnahme - 150 VA

- Einsatzbedingungen

Einsatzklasse 0/35/20/80/2101 nach TGL 9200/03

Schutzgrad IP 41 nach TGL 15 165

Außenstörfeldstärke 150 mV/m 30 MHz

1 V/m 30 MHz … 1000 MHz

- Transport- und Lagerbedingungen

- 30 … 50 ° (max. 5 k/5 min)

rel. Luftfeuchte 98 % bei 35 °C

min. Luftdruck für max. 12 h 22 kPa

max. Lagerdauer ohne Zwischeninbetriebnahme 1 Jahr

(einschließlich Transportdauer)

- angestrebte Zuverlässigkeitsparameter

mittlerer Ausfallabstand 5000 h

mittlere Reparaturdauer 60 min.

technischer Nutzungsfaktor 0,9998

- Schnittstelle zur Nachrichtentechnik nach CCITT G.703

2048 kBit/S - 50 ppm

HDB3/AMI Code umschaltbar

- 3 V/244 ns RZ-Impulse

max. 6 dB gedämpft am Eingang von T-311

Abteilung XI Berlin, 4. Mai 1988

Leiter XI/670/1988

Wachregiment des MfS

Unterabteilung Nachrichten

Einsatzgrundsätze T-311

Als Anlage übergebe ich Ihnen die Einsatzgrundsätze für

das Kanalbündelchiffriergerät T-311 zum Verbleib und zur

Unterstützung bei der Entscheidungsfindung zum Einsatz

für die chiffrierte Sicherung von PCM-30-Kanälen.

Zur Erläuterung der Einsatzgrundsätze, Darlegung des

Standes der Entwicklung sowie Klärung von in diesem Zu-

sammenhang bestehenden Fragen findet am 17. Mai 1988

um 13.30 Uhr eine Beratung statt, Objekt Lindenalle 70.

Ich bitte Sie, die Teilnahme eines zuständigen Genossen

an dieser Beratung zu gewährleisten.

Anlage Birke

VVS ZCO-136/88 Generalmajor

Zentrales Chiffrierorgan Berlin, 18. April 1988

Vertrauliche Verschlußsache

ZCO-Nr.:136/88

10. Ausfertigung 06 Blatt

Einsatzgrundsätze des Chiffrierverfahrens SELEN (T-311)

1. Einsatzmöglichkeiten und -ziele

Das Gerät t-311 ist vorgesehen für den Einsatz mit Geräte-

komplexen PCM 30 bzw. PCM 120 (4 Geräte T 311), siehe An-

lage 1. Es ist ein Kanalbündelchiffriergerät mit internem

Schlüssel und gewährleistet mit dem eingesetzten Algorithmus

die garantiert sichere Chiffrierung der auf den Teilstrecken

zwischen den PCM-Gerätekomplexen zu übertragenden Infor-

mationen.

Die Einsatzziele bestehen in:

(1) Chiffrierung in PCM-Richtfunkkanälen der DDR. Dadurch

wird die Gewinnung von Klartexten aus den Richtfunk-

kanälen der DDR durch die gegnerische Funkaufklärung

verhindert.

(2) Chiffrierung in PCM-Drahtkanälen. Angriffe auf die Ka-

näle zur Klartextgewinnung werden wirkungslos. Der Ab-

fluß geheimzuhaltender Informationen durch Übersprechen

zwischen PCM-Leitungen ist ausgeschlossen.

Voraussetzung für das Erreichen der Einsatzziele ist es,

durch Schaffung der Einsatzbedingungen entsprechend Pkt. 2.1.

ein Übersprechen von Klartext auf die Geheimtextseite

innerhalb der PCM-Technik zu verhindern.

Die Ausstrahlung des Klartextes durch die PCM-Technik und

Gefährdung auf dem Übertragungsweg zwischen PCM 30 und

Teilnehmern (Ortsseite) durch Übersprechen oder Abhören

durch galvanisches Anschalten können vom Chiffrierverfahren

SELEN nicht beeinflußt werden.

2. Einsatzbedingungen

2.1. Verhinderung von Klartext auf dem PCM-Kanal

Die Installationsvorschrift T-311 stellt verbindliche Anfor-

derungen an die PCM-Technik, um den Abfluß von Klartext

durch Übersprechen zu verhindern:

- Klartext- und geheimtextführende Baugruppen sind räumlich

und elektrisch zu trennen bzw. zu entkoppeln (Werte für

räumliche Trennung siehe Zone 1

, Punkt 2.2.).

- Alle PCM-Kanäle einer Zentrale sind zu chiffrieren. Ist

das nicht möglich, so sind die PCM-Geräte für offenen und

die für Chiffrierverkehr getrennt aufzustellen und die

Kabel getrennt zu verlegen.

- Der Abstand der Verkabelung systemfremder Kabel/Leitungen

von der zum chiffrierten Nachrichtensystem gehörenden PCM-

Anlage und ihrer Verkabelung beträgt mindestens 0,1 %

(Zone 1). Das gilt auch für den Abstand der kanalseitigen

(geheimtextführenden) Kabel des Gerätes T-311 von den

klartextverabeitenden Teilen der Anlage.

2.2. Ausstrahlungssicherheit (siehe Anlage 2)

Drei Parameter sind festgelegt:

(1) Abstand fremder Geräte und Leitungen Zone 1

(2) Mindestradius der kontrollierten Zone und

das Gerät Zone 2

(3) Filterung der Stromversorgung (SV) bis

zur Grenze der kontrollierten Zone

Die Festlegung für das Gerät T-311 ist verbindlich. Die

Festlegung für PCM-Geräte ist nicht geregelt. Angaben zur

Ausstrahlung der ortsseitigen Installation bis zu den Teil-

nehmern liegen nicht verbindlich vor.

3. Richtpreis

ca. 150.000,- M

Verfügbarkeit: nicht vor 1990

Anlage 1

Zum Einsatz mit dem Gerät T-311 vorgesehene Nachrichtentechnik

Das Gerät T-311 realisiert eingangs- und ausgangsseitig die

von CITT in den Empfehlungen G 703 und G 732 beschriebenen

Schnittstelle für 2,048 Mbit/s und HDBS-Kode. Es können

deshalb im Prinzip alle Geräte der Nachrichtentechnik, die

diese Schnittstelle realisieren, mit T-311 zusammenarbeiten.

In erster Linie ist das die PCM-Technik des VEB Nachrichten-

elektronik Greifswald (2. und 3. Generation):

eingangsseitig: Primärmultiplexeinheit (PME) mit SE-Etage

Primärmultiplexeinheit (PME) mit KZU

ausgangsseitig: Primärleitungsendeinrichtung (PLEE)

Sekundärmultiplexeinrichtung (SME)

Die Nachrichtentechnik, die vor (eingangsseitig) bzw. nach

(ausgangsseitig) den genannten Geräten der PCM-Technik ange-

schlossen wird, hat keinen prinzipiellen Einfluß auf den

Einsatz des Gerätes T-311, solange sie keinen Anspruch auf

die vom Gerät T-311 für die Synchronisation der Geräte

benötigte Übertragungskapazität (bit 4 und 5 des Rahmen-

meldewortes) erheben.

Folgende Technik ist in diesem Zusammenhang zu nennen:

eingangsseitig: Fernsprechapparate und verschiedenste

(Peripherie) Arten der Vermittlungstechnik (z. B.

ATZ 65), Datenverarbeitungstechnik

(über DEE und Datenmultiplexer der PME)

ausgangsseitig: höhere Hierarchiestufen der PCM-Technik

(kanalseitig) (PCM 480, PCM 1920),

PCM-Trakt (Kabeltrakt der PCM 30 und

PCM 120, Lichtleittertrackt der PCM 120)

digitale Richtfunktechnik (PCM 30,

PCM 120)

Außerdem ist prinzipiell auch der Vermittlungsrechner DZ 100

D eingangsseitig direkt an das Gerät T-311 anschließbar.

Anlage 2

Installationsparameter für das Gerät T-311 bzw. für die PCM-

Technik, deren Einhaltung der Verhinderung der KOMA dient,

in Abhängigkeit von der geheimzuhaltenden Information und

ihrer Einstufung

| geheimzu- haltende Informa- tion und ihre Ein- stufung | Parameter | |||

| Zone 1 | Zone 2 | Filterung | ||

| (m) | (m) | der StV (dB) | ||

| PCM- Bündel | GVS | 0,30 | 5,0 | 33 |

| VVS | 0,14 | 1,5 | 13 | |

| DS | 0,07 | 0,7 | 0 | |

| NF- Kanal | GVS | 0,80 | 100 | 72 |

| VVS | 0,36 | 10 | 52 | |

| DS | 0,17 | 2 | 18 | |

| Tab.1.: Installationsparameter für das Gerät T-311 | ||||

| geheimzu- haltende Informa- tion und ihre Ein- stufung | Parameter | |||

| Zone 1 | Zone 2 | Filterung | ||

| (m) | (m) | der StV (dB) | ||

| PCM- Bündel | GVS | 6,3 | 100 | 81 |

| VVS | 3,0 | 12 | 61 | |

| DS | 1,4 | 4,4 | 27 | |

| NF- Kanal | GVS | 17 | 1900 | 109 |

| VVS | 7,7 | 180 | 89 | |

| DS | 3,6 | 19 | 55 | |

| Tab.2.: Installationsparameter für die klartextführenden Nachrichtentechnik (Orientierungswerte) | ||||

Während die Werte für das Gerät T-311 durch SELEN

verbindlich festgelegt sind, tragen die Werte für die PCM-

Technik orientierenden Charakter.

Zone 1 - Mindestabstand systemfremder Anlagen und techn.

Einrichtungen zum Gerät

Zone 2 - Mindestabstände der kontrollierten Zone um das Gerät

Tgb.-Nr. 62/88

ZCO Berlin, 30. Mai 1988

Geheime Verschlußsache

ZCO-137/88

09. Ausfertigung 12 Blatt

Projektierungshinweise

für die Einsatzplanung des Gerätes T-311, Stand Mai 1988

1. Zielstellung

2. Grundlagen

3. Einsatzbedingungen für das Gerät T-311

3.1. Allgemeines

3.2. Anschlußbedingungen des Gerätes T-311

3.3. Aufstellungsbedingungen des Gerätes T-311

3.5. Fehlermeldungen durch das Gerät T-311

4. Vorgaben und Hinweise zur angrenzenden

Nachrichtentechnik

4.1. Allgemeines

4.2. Vorgaben zur Installation der geheimtextführenden

PCM-Technik

4.3. Hinweise bezüglich der Installation und der

Standorttechnik

5. Ergänzende Möglichkeiten zur Verhinderung von KOMA

im System T-311 - PCM 30

1. Zielstellung

Vorliegende Projektierungshinweise zum Einsatz des Gerätes

T-311 sollen dem Nutzer des Gerätes Informationen zur Vorbe-

reitung des Einsatzes von T-311, speziell seiner Aufstellung

zur Verfügung stellen.

Dem Nutzer sollen ausgehend von den Einsatzgrundsätzen des

Chiffrierverfahrens SELEN die organisatorischen und tech-

nischen Forderungen und Hinweise dargelegt werden, die bei

der Einsatzvorbereitung vom Gesichtspunkt der Raumprojek-

tierung bzw. Standortwahl, der Montage und Installation so-

wie der Eingliederung in die vorhandenen bzw. geplanten

nachrichtentechnischen Anlagen aus zu berücksichtigen sind.

In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, daß die Vor-

gaben bezüglich der Installation des Gerätes T-311 Bestand-

teil des Chiffrierverfahrens SELEN sind und damit für den

Nutzer verbindlich sind.

Im Gegensatz dazu tragen die Hinweise bezüglich der an T-311

angrenzenden Nachrichtentechnik - mit Ausnahme der Vorgaben

zur Installation der PCM-Techik gemäß Pkt. 4.2., die eben-

falls Bestandteil des Chiffrierverfahrens SELEN sind -

sind in Zuständigkeit des jeweiligen Nutzers eigenverant-

wortlich zu erarbeiten.

2. Grundlagen

Grundlage für den Einsatz des Gerätes T-311 bilden die

Grundsatzdokumente des ZCO der DDR zum Einsatz von Chif-

friertechnik.

/1/ Regelungen und Bestimmungen für das Chiffrierwesen der

DDR, GVS B 434-407/76

/2/ Sicherheits- und technische Bestimmungen für den Einsatz

von kanalgebundener Chiffriertechnik in stationären und

mobilen Einrichtungen des Chiffrierwesens,

GVS B 434-402/76

sowie die Dokumente

/3/ Kurzauskunft T-311, Stand Februar 1987

/4/ Einsatzgrundsätze des Chiffrierverfahrens SELEN (T-311)

GVS ZCO - 136/88.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen ergänzenden For-

derungen und Hinweise, die sich speziell für den Einsatz des

Gerätes T-311 ergeben, stützen sich im wesentlichen auf

Erkenntnisse der Entwicklung des Gerätes T-311 bis zur

Leistungsstufe K2 und Untersuchungen an zur Zeit zur Verfü-

gung stehenden Geräten der PCM-Technik (PCM-Technik der

2.Generation des VEB Nachrichtenelektronik Greifswald).

3. Einsatzbedingungen für das Gerät T-311

3.1. Allgemeines

Das Gerät T-311 ist ein elektronisches Kanalbündelchiffrier-

gerät mit internem Schlüssel und für die Übertragung von

GVS-Informationen ausgelegt. Es dient der Chiffrierung von

PCM 30-Kanälen.

Sein Einsatz hat grundsätzlich analog den Bestimmungen für

kanalgebundene Chiffriertechnik zu erfolgen (siehe Pkt.2).

Das erfordert insbesondere die Bildung von kontrollierten

Zonen und Sperrbereichen.

Zusätzlich gelten für den Einsatz des Gerätes T-311 speziell

aufgestellte Regeln, die im vorliegenden Dokumenten bzw. in

weiteren, den Einsatz von T-311 betreffenden Unterlagen (In-

stallationsvorschrift, Gebrauchsanweisung) dargelegt sind.

Für die Einhaltung der Vorschriften und Regeln bei der In-

stallation der Geräte T-311 unter Berücksichtigung der ört-

lichen Bedingungen und Gegebenheiten ist der Anwender ver-

antwortlich.

3.2. Anschlußbedingungen des Gerätes T-311

3.2.1. Stromversorgung

Die Betriebsspannung des Gerätes T-311 beträgt -48 … -60V

-10 %. Sie entspricht damit den für die PCM-Technik sowie

anderen fernmeldetechnischen Anlagen bei der Deutschen Post

üblichen Werten.

Die Leistungsaufnahme wird maximal 150 VA betragen.

(Dabei wurden bei den A-Mustern ca. 100 VA gemessen.)

3.2.2. Schnittstelle

Die Einschaltung des Gerätes T-311 erfolgt zwischen der

Primärmultiplexeinheit (PME) der PCM-30-Endstelle und nach-

folgend angeordneten nachrichtentechnischen Geräten (Primär-

leitungseinrichtungen - PLEE bzw. Sekundärmultiplexein-

richtungen - SME). Die zulässige Dämpfung des PCM-Signals von

maximal 6 dB am Eingang des Gerätes T-311 erlaubt den abge-

setzten Betrieb des Gerätes T-311 von der PCM-Technik mit

einer Länge der Anschlußkabel bis zu 100 m. Die Anschlußka-

bel gehören zum Lieferumfang des Gerätes T-311.

3.3. Aufstellungsbedingungen des Gerätes T-311

Die Konstruktion des Gerätes T-311 gestattet die Stapelung

von 4 Geräten T-311 übereinander. Dabei sollten aber die

Konsequenzen berücksichtigt werden, die sich für die In-

standsetzung (Fehlerlokalisierung und Steckeinheiten- bzw.

Baugruppentausch) bzw. für einen eventuell notwendigen Aus-

tausch eines defekten Gerätes infolge der Größe (600 x 600 x

400 mm) und des Gewichtes (ca 50 kg) der Geräte sowie für

die Forderungen bezüglich der Bodenbelastbarkeit, der

Sicherung der Standfestigkeit des Gerätestapels und des

Arbeitsschutzes ergeben.

Desgleichen ist die einwandfreie Bedienung aller 4 überein-

ander gestapelter Geräte zu garantieren. Die Bedienelemente

sind an der Frontseite hinter einer Klappe, die zum Zwecke

der Bedienung geöffnet werden muß, angeordnet. Sie befinden

sich in einer Höhe zwischen ca. 100 und 300 mm vom Geräte-

boden. Die Anschlüsse für Nachrichten- und Stromversorgungs-

kabel sowie für das Kabel zur Fehlersignalisierung sind

ebenfalls ausschließlich an der Frontseite des Gerätes an-

geordnet.

3.4. Vorgaben zur Installation des Gerätes T-311

3.4.1. Grundlegende Prinzipien der Installation

Die Installation ist so zu realisieren, daß es zu keiner

kompromittierenden Ausstrahlung (KOMA) kommt, d. h. die Aus-

strahlungssicherheit des Gerätes T-311 garantiert wird. Die

nachfolgend genannten Sicherheitsmaßnahmen zielen vorwiegend

darauf ab, die KOMA zu verhindern.

3.4.2. Forderungen bezüglich der Installation und der Stand-

ortwahl des Gerätes T-311

Bei der Installation des Geräts T-311 sind folgende Grund-

sätze zu beachten:

(1) Die Aufstellung des Gerätes T-311 hat in einem Sperr-

bereich innerhalb einer kontrollierten Zone zu erfolgen.

(2) Die Stromversorgung von T-311 ist der Stromversorgung

klartextführender Geräte zuzuordnen.

(3) Die Stromversorgungs- und Signalkabel sind geschirmt

auszuführen. Der Kabelschirm des Stromversorgungskabels

ist über den Steckverbinder mit dem Gehäusepotential des

Gerätes T-311 zu verbinden. Die Kabelschirme der Signal-

kabel sind jeweils an Quelle und Senke mit dem Gehäuse-

potential des zugehörigen Gerätes (PME, T-311, PLEE/SME)

zu verbinden. Der Anschluß der Kabel an das Gerät T-311

erfolgt über spezielle Steckverbinder. Kabel und Steck-

verbinder gehören zum Lieferumfang des Gerätes T-311.

(4) Klartext- und geheimtextführende Kabel des Gerätes T-311

sind in einem Abstand von mindestens 0,1 % Zone 1 (siehe

Tab.1) voneinander zu verlegen. Der Abstand der geheim-

textführender Kabel zum Gerät T-311 muß mindestens 0,3 m

betragen.

(5) Es wird die Einhaltung folgender Parameter gefordert:

1. Mindestabstand systemfremder Anlagen

und technische Einrichtungen (einschl.

offener PCM-Einrichtungen) zum Gerät - Zone 1

2. Mindestabstand systemfremder Kabel und

Leitungen zum Gerät - 0,1 % Zone 1

3. Mindestradius der kontrollierten Zone

um das Gerät - Zone 2

4. Filgerung der Stromversorgung (bis zur

Grenze der kontrollierten Zone)

Diese Parameter sind abhängig von der Art der Information,

die geheimzuhalten ist, sowie von ihrem Geheimhaltungsgrad.

Die folgende Tabelle enthält die Werte der 3 Parameter für 2

Arten geheimzuhaltender Informationen:

1. PCM-Primärbündel (2,048 Mbit/s/s-Kanal)

2. NF-Sprechkanal (3 kHz-Einzelkanal)

und in Abhängigkeit von den 3 Geheimhaltungsstufen

1. Staatsgeheimnisse mit dem Geheimhaltungsgrad GVS

2. Staatsgeheimnisse mit dem Geheimhaltungsgrad VVS

3. andere geheimzuhaltende, d. h. vor Kenntnisnahme durch

den Gegner zu schützende Informationen, im folgenden als

Dienstsache (DS) bezeichnet.

| geheimzu- haltende Informa- tion und ihre Ein- stufung | Parameter | |||

| Zone 1 | Zone 2 | Filterung | ||

| (m) | (m) | der StV (dB) | ||

| PCM- Bündel | GVS | 0,30 | 5,0 | 33 |

| VVS | 0,14 | 1,5 | 13 | |

| DS | 0,07 | 0,7 | 0 | |

| NF- Kanal | GVS | 0,80 | 100 | 72 |

| VVS | 0,36 | 10 | 52 | |

| DS | 0,17 | 2 | 18 | |

| Tab.1.: Installationsparameter für das Gerät T-311 | ||||

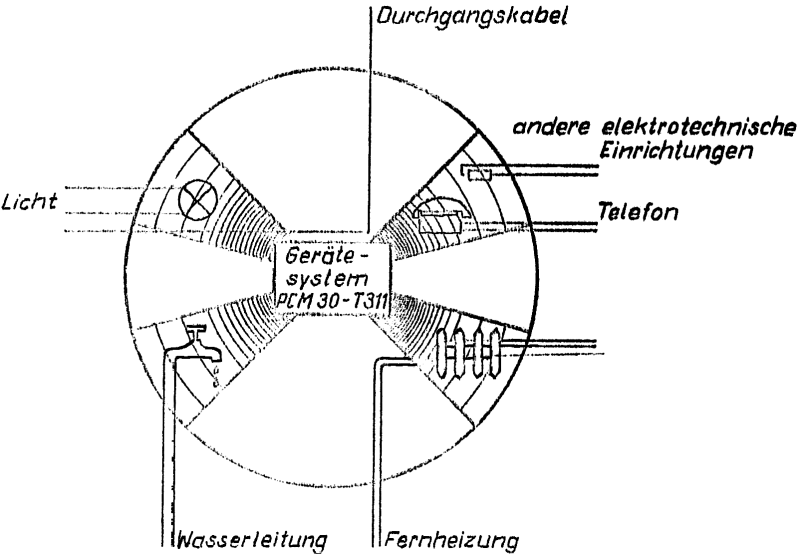

3.5. Fehlermeldung durch das Gerät T-311 In Abhängigkeit von den Betriebszuständen des Gerätes T-311 werden über zwei potentialfreie Arbeitskontakte (Kontaktbe- lastbarkeit mindestens 12 W bei 60 V Gs) Fehlersignale ab- geben, die den bei der PCM-Technik üblichen Meldungendringender Instandhaltungsalarm(DIA) undnichtdringender Instandhaltungsalarm(NDIA) entsprechen. Diese Fehlersig- nale sind vom Nutzer für die Alarmierung des Personals mittels Anzeigeelement bzw. Wecker abgesetzt von T-311 an zentraler Stelle zu verwenden. Die dafür verwendeten Signal- leitungen ist wie ein geheimtextführendes Kabel zu behandeln. Außerdem sind am Gerät T-311 selbst Anzeigen vorhanden, die im Fehlerfall durch berechtigte Personen ohne Öffnung der Bedienklappe des Gerätes T-311 eingesehen werden können. Die detaillierten Bedingungen der Fehleranzeige und -sig- nalisierung durch das Gerät T-311 sind in den entsprechenden Dokumenten zu T-311 (technische Beschreibung, Gebrauchsan- weisung) enthalten. 4. Vorgabe und Hinweise zur angrenzenden Nachrichtentechnik 4.1. Allgemeines Der Einsatz des Gerätes T-311 ist stets im Rahmen des Ge- samtsystems zur chiffrierten Nachrichtenübertragung zu be- trachten. Die auf der Klartextseite zum Einsatz gelangende Nachrichtentechnik weist Ausstrahlpegel auf, die i. A. nur durch die geltenden Funkstörgrenzwerte nach TGL 20 885 be- grenzt sind. Die konstruktiven und technischen Eigenschaften dieser Technik bedingen eine erhebliche Ausstrahlung des Klartextes und können somit zu KOMA führen. Das gilt sowohl für die unmittelbar angrenzende Nachrichtentechnik, d. h. speziell die PCM-30-Systeme des VEB Nachrichtenelektronik Greifswald, als auch die vorgelagerten Einrichtungen. Die KOMA kann im betrachteten System sowohl als direkte elektromagnetische Ausstrahlung über die Grenze der kontrol- lierten Zone hinaus als auch als eingekoppelte (leitungsge- bundene) KOMA über die kontrollierte Zone verlassende Syste- me und Einrichtungen auftreten. Aus diesem Grund sind um sämtliche klartextführenden System- komponenten eine kontrollierte Zone zur Verhinderung der direkten elektromagnetischen KOMA und eine Zone 1 (mindest- abstand zu systemfremden Einrichtungen mit Ausgang aus der kontrollierten Zone) zur Verhinderung der Einkopplung von KOMA einzuhalten, deren Ausdehnung (Radien) von der Aus- strahlungscharakteristik der klartextführenden Systemkomponenten abhängig. Weiterhin muß verhindert werden, daß KOMA-Anteile der klartextführenden Komponenten über die (gemeinsame) Stromversorgung auf geheimtextführende Komponente (PLEE, SME usw.) bzw. auf systemfremde Einrichtungen eingekoppelt werden und von dort auf den Kanal bzw. anderweitig aus der kontrollierten Zone heraus gelangen.

Bild 1: Möglichkeiten des Abflusses von Klartext über die

angrenzende Nachrichtentechnik.

Bild 2: Möglichkeiten des Abflusses von Klartext über

andere technische Systeme.

Für die Verhinderung von KOMA sind deshalb bei der Instal-

lation der PCM-Technik und bei der Auswahl der Räumlich-

keiten für ihre Aufstellung die in den folgenden Punkten

dargelegten Aussagen zu beachten.

Dabei sind die im Pkt. 4.2. aufgeführten Forderungen Be-

standteil des Chiffrierverfahrens SELEN und damit für den

Nutzer als verbindlich anzusehen, da sie der Verhinderung

des Übersprechens des Klartextes auf die Geheimtextseite und

des damit verbundenen Erscheinens von Klartextsignalen auf

dem PCM-Kanal dienen.

Die weiteren Hinweise zur angrenzenden Nachrichtentechnik

(Pkt. 4.3.) dienen lediglich der Unterstützung des Nutzers

bei der eigenverantwortlichen Erarbeitung der Festlegungen

bezüglich der Installation dieser Technik.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, daß die Forderungen

und Hinweise auf der Grundlage verfügbarer Herstellerangaben

der PCM-30-Systeme (VEB Nachrichtenelektronik Greifswald)

bzw. der Grenzwerte lt. TGL 20 885 entstanden sind. Ausge-

hend von den speziellen KOMA-Eigenschaften der im konkreten

System eingesetzten Nachrichtentechnik können sich geringere

Anforderungen ergeben, die durch den Nutzer eigenverantwort-

lich zu erarbeiten sind.

4.2. Vorgaben zur Installation der geheimtextführenden PCM-Technik

Bei der Installation der geheimtextführenden PCM-Technik

(PCM-Trakt) sind für die Verhinderung des Übersprechens von

Klartext auf die Geheimtextseite folgende Grundsätze zu

berücksichtigen:

1. Geheimtextführende Geräte bzw. Baugruppen der PCM-Technik

sind getrennt von klartextführenden Geräten bzw. Baugrup-

pen der Nachrichtentechnik (PCM-Endstelle, Vermittlungs-

technik usw.) aufzustellen. Der Abstand zueinander muß

der Zone 1 (siehe Tab. 2 sowie Bild 3) entsprechen. Das

bedeutet im konkreten Fall, daß sich die Primärleitungs-

endeinrichtung PLEE bzw. die Sekundärmultiplexeinrichtung

SME nicht in einem Gestell mit der PCM-Endstelle (Primär-

multiplexeinheit PME, Kennzeichenumsetzer KZU, Signal-

einheit SE) befinden darf. Geheimtextführende Kabel müs-

sen einen Mindestabstand von 0,1 % Zone 1 zu allen klar-

textführenden Geräten, Baugruppen, Kabeln der Nachrich-

tentechnik einhalten.

(Ebenso sind fremde technische Anlagen -auch PCM-Technik-

in einem Abstand von den klartextführenden Geräten

aufzustellen, der der Zone 1 entspricht, bzw. sind die

Kabel dieser fremden technischen Anlagen im Abstand von

0,1 % Zone 1 von den klartextführenden Geräten zu

verlegen.)

2. Die Stromversorgung der geheimtextführenden Geräte bzw.

Baugruppen ist von der Stromversorgung der Klartextfüh-

renden Geräte bzw. Baugruppen getrennt zu realisieren

bzw. zu entkoppeln.

Bild 3: Prinzipdarstellung einer Aufstellungsvariante

PCM-30 - T-311 mit den Zonen 1 und 2

4.3. Hinweise bezüglich der Installation und der Standort-

wahl für die PCM-Technik und vorgelagerte Nachrichten-

technik

Für die Räumlichkeiten zur Aufstellung der Gestelle, die die

PCM-30-Endstelle (MUX, KZU bzw. SE) bzw. vorgelagerte Nach-

richtentechnik der Klartextseite enthalten, ist zur Verhin-

derung von KOMA folgendes zu beachten:

- der Raum sollte sich nach Möglichkeit im Keller bzw. in

unteren Etage befinden, um die Reichweite der Ausstrah-

lung einzuschränken,

- in dem Raum sollten sich nach Möglichkeit keine anderen

nachrichtentechnischen Anlagen befinden, die zu offenen

Nachrichtennetzen gehören (auch keine PCM-Technik),

- die Stromversorgungsanlage für die klartextführenden Ge-

räte muß zwischen Anschlußpunkten der klartextführenden

Geräte und Netzanschlußpunkt an der Grenze der kontol-

lierten Zone eine Mindestdämpfung entsprechend den Werten

in Tabelle 2 (100 kHz … 30 MHz) garantieren,

- analog zum Gerät T-311 gelten für die klartextführenden

Einrichtungen in Abhängigkeit von der Art der geheimzuhal-

tenden Information bzw. ihrer Geheimhaltungsstufe die in

Tabell 2 enthaltenen Werte für die 3 Parameter Zone 1,

Zone 2, Filterung der StV (s. Pkt. 3.4.2.sowie Bild 3):

| geheimzu- haltende Informa- tion und ihre Ein- stufung | Parameter | |||

| Zone 1 | Zone 2 | Filterung | ||

| (m) | (m) | der StV (dB) | ||

| PCM- Bündel | GVS | 6,3 | 100 | 81 |

| VVS | 3,0 | 12 | 61 | |

| DS | 1,4 | 4,4 | 27 | |

| NF- Kanal | GVS | 17 | 1900 | 109 |

| VVS | 7,7 | 180 | 89 | |

| DS | 3,6 | 19 | 55 | |

| Tab.2.: Installationsparameter für die klartextführenden Nachrichtentechnik (Orientierungswerte) | ||||

Zur Verringerung der Werte für Zone 1 und Zone 2 sind Schir- mungsmaßnahmen (Anlagenschirmung, Schirmung des Aufstellungs- raumes) denkbar. Die Primärleitungsendeinrichtung PLEE bzw. die Sekundär- multiplexeinheit SME müssen abgesetzt von der PCM 30-End- stelle und dem Gerät T-311 sowie allen, um die Überkopplung geheimer Informationssignale auf diese Baugruppen und damit den Abfluß dieser Informationen über den Trackt zu verhin- dern. An den Raum selbst werden keine weiteren Forderungen ge- stellt. Berücksichtigung finden sollte jedoch auch die Probleme der Verhinderung der agenturischen Aufklärung des Klartextes. 5. Ergänzende Möglichkeiten zur Verhinderung von KOMA im System T-311 - PCM 30 Zur Verhinderung des Abflusses von Klartext und damit zur Verringerung des Risikos des Auftretens von KOMA auf dem PCM-Kanal werden in Ergänzung zu den bereits angeführten Maßnahmen folgende Lösungen gesehen: - einstrahlfeste Gehäuse für PLEE bzw. SME - Verwendung von Lichtleiterkurzstrecken-Übertragung (LLKÜ) für die Verbindung T-311 - PLEE (SME)

Hauptabteilung XIX Berlin, 02. Februar 1989 BArch*380

Abteilung 4 fr-her

S t e l l u n g n a h m e

zum Vorschlag der Abteilung XI über den Einsatz von

Bündelchiffriertechnik bei der Deutschen Post

Zu dem o. g. Vorschlag der Abteilung XI gibt es aus der Sicht

der HA XIX keine Einwände.

Der Einsatz von Bündelchiffriertechnik in den Richtfunkver-

bindungen der Deutschen Post wird als wirksames Mittel zur

Verhinderung von Informationsabflüssen und zur Bekämpfung der

funkelektronischen Aufklärung des Gegners eingeschätzt und

ist unseres Erachtens eine effektive Lösung gegenüber dem

Einsatz von Chiffriertechnik bei den jeweiligen Nutzern bzw.

zu anderen Möglichkeiten.

Vorausgesetzt wird, daß die vorgesehene Technik zur Verhin-

derung gegenseitiger Störbeeinflussung mit der jeweiligen

Übertragungstechnik der Deutschen Post getestet wird, zumal

die neue digitale Übertragungstechnik PCM 120 zunächst in die

vorhandene analoge TF-Technik eingelagert werden soll.

Es wird um rechtzeitige Mitteilung der durch die HA XIX zu

beachtenden Einsatzbedingungen und Sicherheitserfordernisse

gebeten, insbesondere hinsichtlich evtl. Anforderungen an die

von der Deutschen Post einzusetzenden Mitarbeiter für die

Wartung, Störungsbeseitigung, die Gewährleistung des Schutzes

dieser Technik o. ä. Fragen.

Friedrich

Oberstleutnant

Begründung zum Beschlußentwurf

1. Darstellung der Sachlage

Im einheitlichen staatlichen Fernmeldenetz der Deutschen Post

werden Richtfunkverbindungen genutzt. Sie dienen der Bereitstel-

lung von Kanälen für den öffentlichen Fernsprech- und Fernschreib-

verkehr sowie der Übertragung der Rundfunk- und Fernsehsignale.

Die Fernsprech- und Fernschreibverbindungen werden zum überwiegen-

den Teil zur Deckung der Nachrichtenverkehrsbedürfnisse für Staat

und Wirtschaft und zum geringen Teil für die Belange der Bevöl-

kerung genutzt, ob sein Gespräch bzw. Fernschreiben ganz oder

auf Teilstrecken über Richtfunk oder nur über Kabel geführt wird.

Dies kann aus technischen Gründen auch nicht angezeigt werden.

Es ist auch grundsätzlich keine Trennung der Kanäle nach bedarfs-

trägern möglich.

Unter den vorhandenen physikalischen und geographischen Bedingungen

hat der Gegner die Möglichkeit, alle Richtfunkverbindungen der DDR

vom Territorium der BRD und von Berlin (West) aus unbemerkt abzu-

hören.

Es liegen gesicherte Informationen vor, daß insbesondere die impe-

rialistischen Geheimdienste der USA, Großbritanniens, Frankreichs

sowie der BRD diese objektiv gegebenen Chancen umfassend zur Fern-

meldespionage gegen die DDR im Rahmen ihrer elektronischen Kampf-

führung (ELOKA) nutzen.

Seit Jahren baut der Gegner vorrangig sein System der bodengestütz-

ten Aufklärungsobjekte entlang der Staatsgrenze der DDR und in

Berlin (West) mit hochleistungsfähigen funkelektronischen Aufklä-

rungs- und Analysesystemen aus und hat praktisch die Voraussetzun-

gen für eine elektronische Rundumüberwachung auf dem Territorium

der DDR geschaffen (Anlage 1).

Dadurch hat der Gegner Zugriff zu den Funkfeldern, die zwischen

den Richtfunkübertragungsstellen der Deutschen Post bestehen, und

schöpft - für die jeweiligen Nutzer unbemerkt - das gesamte Spek-

trum der Sprach- und Textübertragungen in diesen Fernmeldeverbin-

dungen ab.

Die Bedeutung dieser Feindaktivitäten wird vorrangig durch fol-

gende Gesichtspunkte charakterisiert:

- Die Fernmeldespionage ist für alle gegen die DDR tätigen Geheim-

dienste eine tragende Säule der Informationsgewinnung, die durch

einen entwickelten Austausch der Erkenntnisse zwischen den Ge-

heimdiensten weiter ausgebaut wird.

- In den Aufgabenstellungen zur Informationsgewinnung der impe-

rialistischen Geheimdienste nehmen zivile Bereiche einen breiten

Raum ein. Zu interessierende Zielpersonen und Zielobjekten

werden EDV-gestützt alle verwertbaren Erkenntnisse erfaßt und

analysiert.

- Der Wert der von den Geheimdiensten aus den Richtfunknetzen ge-

wonnenen Informationen wird insbesondere durch ihre hohe Aktuali-

tät und durch die Erfassung von Indikatoren für gravierende Lage-

veränderungen in der DDR gekennzeichnet.

- In allen gegnerischen Objekten und Dienststellen der Fernmelde-

spionage erfolgt auch in den nächsten Jahren eine kontinuier-

lischer Ausbau und die Modernisierung der Systeme mit dem Ziel

der Erweiterung des Informationsaufkommens und der Effektivie-

rung der Informationsverarbeitung nahezu um Echtzeitbetrieb.

Diesen Angriffen des Gegners wurde durch staatliche Maßnahmen auf

dem Gebiet des Schutzes der Staatsgeheimnisse entgegengewirkt.

Staatsgeheimnisse sind bei Übermittlung über technische Nachrich-

tenmittel aller Art grundsätzlich vom Absender zu chiffrieren.

Kanäle, die nur für Datenübertragung genutzt werden, führt die

Deutsche Post nicht über Richtfunk. Durch die bisher in der DDR

in allen Bereichen geschaffenen Möglichkeiten zur Chiffrierung von

Staatsgeheimnissen ist ein zuverlässiger Schutz bei deren Über-

tragung gewährleistet.

Aus ökonomischen Gründen ist es nicht möglich und zur Gewährlei-

stung der Sicherheit des Staates auch nicht notwendig, für andere

Geheimzuhaltenden und sonstige dienstliche Informationen ein ähn-

lich sicheres System wie für Staatsgeheimnisse aufzubauen. Hier

wird für ausreichend angesehen, wenn deren kontinuierliche, aktu-

elle Erfassung in einem großen Umfang durch die gegnerische Fern-

meldespionage ausgeschaltet wird.

Dies kann prinzipiell auf zwei Wegen erreicht werden:

1. Die Übermittlung erfolgt unchiffriert, aber nur über Kabel-

verbindungen.

2. Die der Fernmeldespionage durch Verwendung von Richtfunk

zugänglichen Teile der Übermittlungsstrecke werden chiffriert.

Die erste Maßnahme wird durch das MPF bereits für die Mehrzahl der

ehemals über Richtfunk laufenden Verbindungen der Sonderbedarfs-

träger praktiziert, die planmäßig in kabelgebundene Netze über-

führt wurden.

Die zweite Maßnahme ist technisch und ökonomisch nur unter der

Voraussetzung realisierbar, daß digitale Richtfunkstrecken zur

Verfügung stehen, wo ein aus mehreren Kanälen bestehendes Kanal-

bündel mit einem Chiffriergerätepaar als ganzes chiffriert werden

kann.

Die jetzigen Richtfunkverbindungen der Deutschen Post bestehen aus

analogen Breitbandrichtfunkstrecken (900 bzw. 1800 Kanäle) zwischen

Berlin und den Bezirksstädten sowie dem von der Partei übernommenen

analogen Schmalbandrichtfunknetz (24 Kanäle) bis in die Kreis-

städte (Anlage 2).

Die Erneuerung und der weitere Ausbau der Richtfunkstrecken erfol-

gt perspektivisch auf der Basis von digitaler Übertragungstechnik.

Bis 1990 werden sechs digitale Richtfunkverbindungen auf Bezirks-

ebene errichtet. 1991 - 1995 ist der Aufbau von weiteren elf

Strecken vorgesehen. Nach 1995 wird dieser Prozeß fortgesetzt,

und es it der Beginn der Digitalisierung der Verbindungen zwischen

Berlin und den Bezirksstädten vorgesehen, sobald durch die Indu-

strie die erforderlichen Anlagen bereitgestellt werden.

Mit dem systematischen Übergang zur digitalen Richtfunktechnik

werden gleichzeitig die technischen Voraussetzungen für die An-

wendung von Bündelchiffriertechnik geschaffen. Die für 1991 - 1995

erforderliche Chiffriertechnik (Bündelchiffriergerät T-311 - An-

lage 3) befindet sich im Auftrag des MfS/ZCO in Entwicklung und

kann ab 1991 produziert werden. Das Gerät ist ferner für den Ein-

satz auf PCM-Kabelverbindungen und Richtfunkverbindungen der

Sonderbedarfsträger vorgesehen. Die Notwendigkeit von spezieller

Chiffriertechnik für höherkanalige Richtfunktechnik ist noch zu

prüfen.

2. Problemerläuterung

1. Es wird davon ausgegangen, daß die Richtfunkverbindungen im

einheitlichen staatlichen Fernmeldenetz der Deutschen Post

weiterhin umfassend für die Übertragung von Informationen,

insbesondere Telefongespräche, genutzt werden, deren Erfassung

und Auswertung durch die gegnerischen Fernmeldespionage gezielt

erfolgen wird.

2. Grundsätzlich ist es möglich, durch den Einsatz von digitaler

PCM-Richtfunktechnik in Verbindung mit Bündelchiffriertechnik

den Abfluß von Informationen zu verhindern. Diese Chiffrier-

technik kann nicht mehr vom Nutzer, sondern nur noch vom Ver-

antwortlichen für das Netz, der Deutschen Post, eingesetzt

werden. Hierfür gibt es bisher keine Regelungen.

3. Ein Einsatz dieser Chiffriertechnik ist nur in dem Umfang und

dem Tempo möglich, wie die Umrüstung der überwiegend analogen

Richtfunkverbindungen auf digitale erfolgt. Durch fehlende

materiell-technische Basis können die für die gegnerische Fern-

meldespionage besonders wichtigen Verbindungen zwischen Berlin

und den Bezirksstädten nicht vor 1997 in den Umrüstungsprozeß

einbezogen werden.

4. Aus sicherheitspolitischen Gründen ist es notwendig, schon

jetzt eine schrittweise Reduzierung des Informationsabflusses

zu erreichen und ökonomisch günstige Lösungen für die Perspek-

tive vorzubereiten.

3. Lösungsvorschläge

Da eine umfassende Absicherung der jetzt noch vorwiegend analog

arbeitende Richtfunkverbindungen kurzfristig nicht möglich ist,

wird vorgeschlagen, unter Beibehaltung der grundsätzlichen Stra-

tegie des MPF zum weiteren Ausbau des einheitlichen staatlichen

Fernmeldenetzes durch über einen langen Zeitraum bemessene Ein-

zelmaßnahmen die Wirksamkeit der gegnerischen Fernmeldespionage

systematisch einzuschränken.

Als die wichtigsten Komplexe von Maßnahmen werden gesehen:

- Beginn mit der Ausrüstung der digitalen Richtfunkverbindungen

mit Chiffriertechnik, wo unmittelbar eine nachweisbare Erhö-

hung der Sicherheit erreicht wird. Dafür wären von 1991 - 1995

etwa 50 Geräte im Wert von etwa 8 Mill. Mark erforderlich.

- Berücksichtigung der wichtigsten Anforderungen für die Einfügung

von Chiffriertechnik bei der Vorbereitung und dem Aufbau weiterer

digitaler Richtfunkstrecken, damit der Einsatz der Chiffrier-

technik jederzeit ohne wesentliche technische Veränderungen

möglich ist.

- Rechtzeitige und verbindliche Abstimmung bei Neuentwicklung von

PCM-, Chiffrier- und Richtfunktechnik zur Gewährleistung des

für das Gesamtsystem erforderlichen Zusammenwirkens und der zu

fordernden Sicherheit.

Ausgehen davon, daß die Aufwendung für die Chiffriertechnik zu

Lasten anderer Aufgaben der Deutschen Post nicht vertretbar sind

und eine differenzierte Belastung der Nutzer der Richtfunkverbin-

dungen nicht möglich ist, wird eine gesonderte Bereitstellung der

für die Chiffriertechnik erforderlichen Mittel im Rahmen der

Fünfjahresplanung aus dem Staatshaushalt für erforderliche gehalten.

Dieser Beschluß ermöglicht erstmalig die Nutzung der durch die

digitale PC-Richtfunktechnik und Bündelchiffriertechnik gegebenen

Möglichkeiten zur Erhöhung der staatlichen Sicherheit im einheit-

lichen staatlichen Fernmeldenetz und bereitet eine flexiblere

Nutzung der Richtfunkverbindungen der Deutschen Post in der Per-

spektive vor.

Anlage 1

Objekte der Fernmelde/Elektronischen Aufklärung des Gegners an

der Staatsgrenze zur DDR

1. ELOKA-Objekt Klaustorf

- BRD-Luftstreitkräfte

2. ELOKA-Objekt Pelzerhaken

- BRD-Marine

3. ELOKA-Objekt Groß-Gusborn

- Britische Streitkräfte

4. ELOKA-Objekt Thurgauer Berg

- BRD-Luftstreitkräfte

5. ELOKA-Objekt Wesendorf

- Britische Streitkräfte

6. ELOKA-Objekt Hambühren

- BRD-Luftstreitkräfte

7. ELOKA-Objekt Barwedel

- BRD-Heer

8. ELOKA-Objekt Langeleben

- Britische Streitkräfte

9. ELOKA-Objekt Wobeck

- US-Streitkräfte

10. ELOKA-Objekt Schöningen

- BND

11. ELOKA-Objekt Schalkeberg

- Französische Streitkräfte

12. ELOKA-Objekt Wurmberg

- US-Streitkräfte

13. ELOKA-Objekt Stöberhai

- BRD-Luftstreitkräfte, Heer und

französischer Streitkräfte

14. ELOKA-Objekt Ravensberg

- BND

15. ELOKA-Objekt Frau Holle Teich

- BND

16. ELOKA-Objekt Stinksteinwand

- BRD-Heer, US-Streitkräfte

17. ELOKA-Objekt Köditzer Hang

- Amt für Nachrichtenwesen

der Bundeswehr

18. ELOKA-Objekt Hohe Saaß

- Amt für Nachrichtenwesen

der Bundeswehr

19. ELOKA-Objekt Schneeberg

- BRD-Luftstreitkräfte

20. ELOKA-Objekt Großer Kornberg

- BRD-Heer

Objekte der Fernmelde/Elektronischen Aufklärung des Gegners

in Berlin (West)

1. ELOKA-Objekt der US-Streitkräfte Marienfelde

2. ELOKA-Objekt der US-Streitkräfte Teufelsberg

3. ELOKA-Objekt der US-Streitkräfte Tempelhof

4. ELOKA-Objekt der britischen Streitkräfte Gatow

5. ELOKA-Objekt der französischen Streitkräfte Tegel

6. ELOKA-Objekt der französischen Streitkräfte Camp Foch

Bemerkung: In allen Objekte der Streitkräfte sind gleichzeitig

die Geheimdienste disloziert. Siehe auch NSA-Standorte.

Anlage 2

Ü b e r s i c h t

über die Entwicklung des Aufbaus digitaler Richtfunkstrecken

1. Etappe 1986 - 1990

Bis zum Jahr 1990 werden folgende digitale Richtfunkstrecken

(PCM 120) errichtet:

Karl-Marx-Stadt - Rochlitz

Karl-Marx-Stadt - Freiberg

Schwerin - Ludwigslust

Rostock - Bergen

Rostock - Grevesmühlen

Leipzig - Torgau

2.Etappe 1991 - 1995

Bis 1995 werden folgende digitale Richtfunkstrecken (PCM 120)

errichtet:

Rostock - Bergen (Erweiterung)

Potsdam - Gransee

Potsdam - Rathenow

Frankfurt/Oder - Eberswalde

Gera - Jena

Cottbus - Luckau

Cottbus - Lübben

Suhl - Bad Salzungen

Gera - Saalfeld

Saalfeld - Hohenölsen

3. Etappe 1996 - 2000

Weitere Errichtung von digitalen Richtfunkstrecken mit PCM 120

und, soweit bereitgestellt, beginn mit dem Aufbau von hoch-

kanaliger digitaler Richtfunktechnik für PCM 1920 für Strecken

zwischen Berlin und den Bezirksstädten.

Anlage 3

Kurzauskunft Bündelchiffriergerät T-311

1. Einsatzziele

T-133 ist vorgesehen für die Chiffrierung von PCM-Primärbündeln

auf PCM-30- bzw. PCM-120-Richtfunkstrecken (bei PCM 120 werden

4 Geräte T-311 benötigt). Durch den Einsatz von T-311 wird die

Gewinnung von Klartexten aus den Richtfunkkanälen der DDR durch

die gegnerische Funkaufklärung vom eigenen Territorium aus ver-

hindert. Des weiteren können alle über die chiffrierte Richt-

funkstrecke laufenden Informationen zum aktuellen Zustand des

Netzes (z. B. wer spricht mit wem?) ebenfalls chiffriert über-

tragen werden. Das Gerät kann ebenfalls für die Absicherung von

PCM-Kabelübertragungen genutzt werden.

2. Angaben zu T-311

Das Gerät ist ein modernes elektronisches Chiffriergerät, in dem

u. a. 4 Mikroprozessoren zum Einsatz kommen. Es wird auf der

Grundlage sowjetischer Erkenntnisse und einer konkreten Aufga-

benstellung de MfS/ZCO im MEE/KEAW entwickelt. Das Chiffrier-

gerät ist zur Chiffrierung von GVS-Informationen zugelassen.

Das Gerät ist bedienerfreundlich und Bedienungsarm (Schlüssel-

wechsel einmal im Monat), arbeitet weitestgehend wartungsfrei

und besitzt eine hohe Zuverlässigkeit. es arbeitet duplex und

im Dauerbetrieb mit ununterbrochener Chiffrierung.

Die Masse des Gerätes beträgt etwa 50 kg, die Leistungsaufnahme

etwa 100 Watt. Die Preisobergrenze ist etwa 150 TM. Zur Zeit läuft

die Erprobung der K4-Muster, K5: 10/89. Die Vorserie wird 1990

produziert.

Konzeption für den Einsatz der

Pulscodemodulations-Multiplexeinrichtung PCM 30-III

Inhaltsverzeichnis

---------------------------

1. Allgemeine Angaben

1.1. Bezeichnung des Gerätes / Technik

1.2. Artikel- / ELN-Nr.

1.3. Lieferbetrieb / Hersteller

1.4. Stand der Entwicklung

1.5. Produktionsbeginn

2. Anwendungs- / Einsatzgebiet

2.1. Stellung im Nachrichtensystem des MfS

2.2. Notwendigkeit des Einsatzes

2.3. Ökonomische Aspekte

3. Maßnahmen zur Vorbereitung des Einsatzes

3.1. Terminlicher Ablauf der Einführung

3.2. Feststellungen zur Planung

3.3. Maßnahmen zur Qualifizierung

3.4. Hinweise zur Ersatzteilhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung

3.5. Weitere Maßnahmen zur Einführung

4. Schlußfolgerungen für den Einsatz der abzulösenden Technik

5. Schlußbestimmungen

1. Allgemeine Angaben

1.1. Bezeichnung des Gerätes / Technik

Pulscodemodulations-Multiplexeinrichtung für 30 Kanäle, III. Genera-

tion (PCM-30-III PME)

1.2. Artikel- / ELN-Nr.

137 136 10 076

1.3. Lieferbetrieb / Hersteller

VEB Nachrichtenelektronik Greifswald (NEG)

1.4. Stand der Entwicklung

Die K1-Verteidigung fand am 29.01.1987 statt.

Der weiter Ablauf ist K 2 03/89

K 5 / 0 03/90

GLE-Produktion 1989

K 11.5 12/90

1.5. Produktionsbeginn

Der Termin der Produktionseinführung (K 11.5) ist zu 12/90 geplant.

Aus betrieblichen Gründen wird bis 1995 eine parallele Produktion des

Vorgängererzeugnisses PCM-30-II und des neuen Erzeugnisses PCM 30-III

stattfinden.

Ab 1996 wird PCM 30-II nicht mehr produziert, der Lebensende-Bedarf

ist bis 1993 zu planen (Ersatzbedarf für Störreserven beachten).

2. Anwendungs- / Einsatzgebiet

2.1. Stellung im Nachrichtensystem des MfS

PCM 30 ist der erste Baustein innerhalb der PCM-Systemfamilie und rea-

lisiert den Multiplexer und Demultiplexer von 30 NF-Kanälen oder 64 kb/s-

Datenkanälen zur PCM-Primärgruppe mit der Bitrate von 2,048 Mb/s ent-

sprechend CCITT-Empfehlung G.703.

Weitere Hierarchiestufen sind: Sekundärstufe PCM 120, 8 Mb/s

Tertiärstufe PCM 480, 34 Mb/s

Quartärstufe PCM 1920, 140 Mb/s

Quintärstufe PCM 7680, 565 Mb/s

Wegen der Notwendigkeit der Zusammenfassung bzw. Auflösung von PCM-

Signalen höherer Ordnung ist stets die Primärstufe erforderlich, z.B.

bei PCM 120 viermal, bei PCM 480 16 mal usw., daraus resultiert ein

zahlenmäßig sehr hoher Bedarf an PCM 30-Muliplexern.

Die Primärmultiplexeinrichtung PCM 30-III realisiert folgende neuen

Leistungsmerkmale:

- wahlweise Übertragung von Fernsprech- oder Datenkanälen auf allen 30

Kanälen (bei PCM 30-II max. 2 Kanäle für Datenübertragung nutzbar),

- Schnittstellenbedingungen des CCITT (Serien G.700 und G.800) werden

eingehalten,

- mögliche Nutzung freier Bits im Kanalintervall 0 (Rahmensynchronwort

und Meldewort) sowie im Kanalintervall 16 (Überrahmensynchronwort),

- Integration der NF-Anpassung in die Kanalkarten der PME, damit per-

spektivisch Wegfall der NF-Anpassungstechnik (ENF, VNF).

Zum flexiblen Einsatz der PCM-Technik wird bis zur Leistungsstufe K2

(03/89) die Realisierung von Einzelkanal- und Gruppenabzweigen (PCM 30

in 3 x PCM 10) untersucht.

Die Kompatibilität von PCM 30-III zur Chiffriertechnik für PCM 30-II-

Systeme wird durch Zusammenarbeit mit der Abteilung XI gewährleistet.

Trotz der genannten Vorteile muß darauf verwiesen werden, daß ein Er-

satz der II. Generation durch PCM 30-III erst möglich ist, wenn alle

benötigten Kanalkarten (Umsetzer) verfügbar sind.

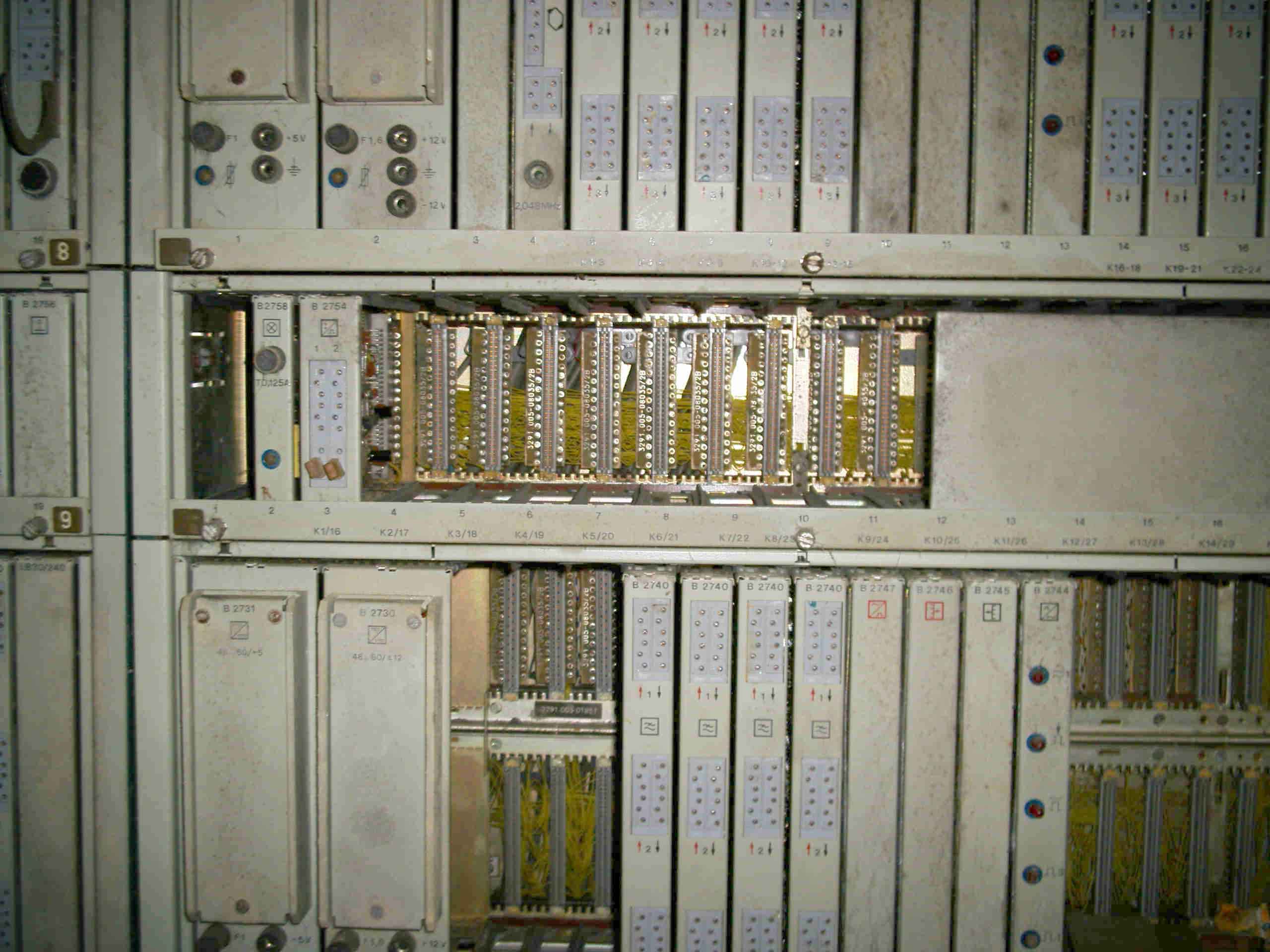

Im Rahmen der Entwicklung der Primärmultiplexeinrichtung (PME) werden

zunächst lediglich folgende Kanalkarten (KK) entwickelt und zeitgleich

in die Produktion übergeleitet:

- Kanalkarte mit Signaleinheit (KK-SE), wahlweise schaltbar als Vier-

draht- oder Zweidraht-SE,

- Kanalkarte mit direktangepaßtem Kennzeichenumsetzer für die DP (KK-

DP) für die Zählung während des Gespräches (ZwdG) und RKZ-Übertragung,

- Datenschnittstelle (DS) für 64 kb/s, dabei zwei Ausführungen:

kontradirektional (DSA) und kodirektional(DSB).

Weitere Kanalkarten wie Wählanschluß (KK-WA 1, KK-WA 2), Zweidraht-OB

(KK-OB) werden in Folgethemen in den Jahren 1990 - 1992 realisiert.

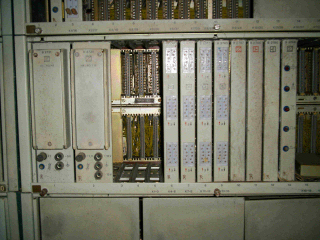

Kompatibilität zwischen II. und III. Generation PCM 30 wird sowohl bei

den Systemparametern als auch bei den Anpassungsumsetzern angestrebt

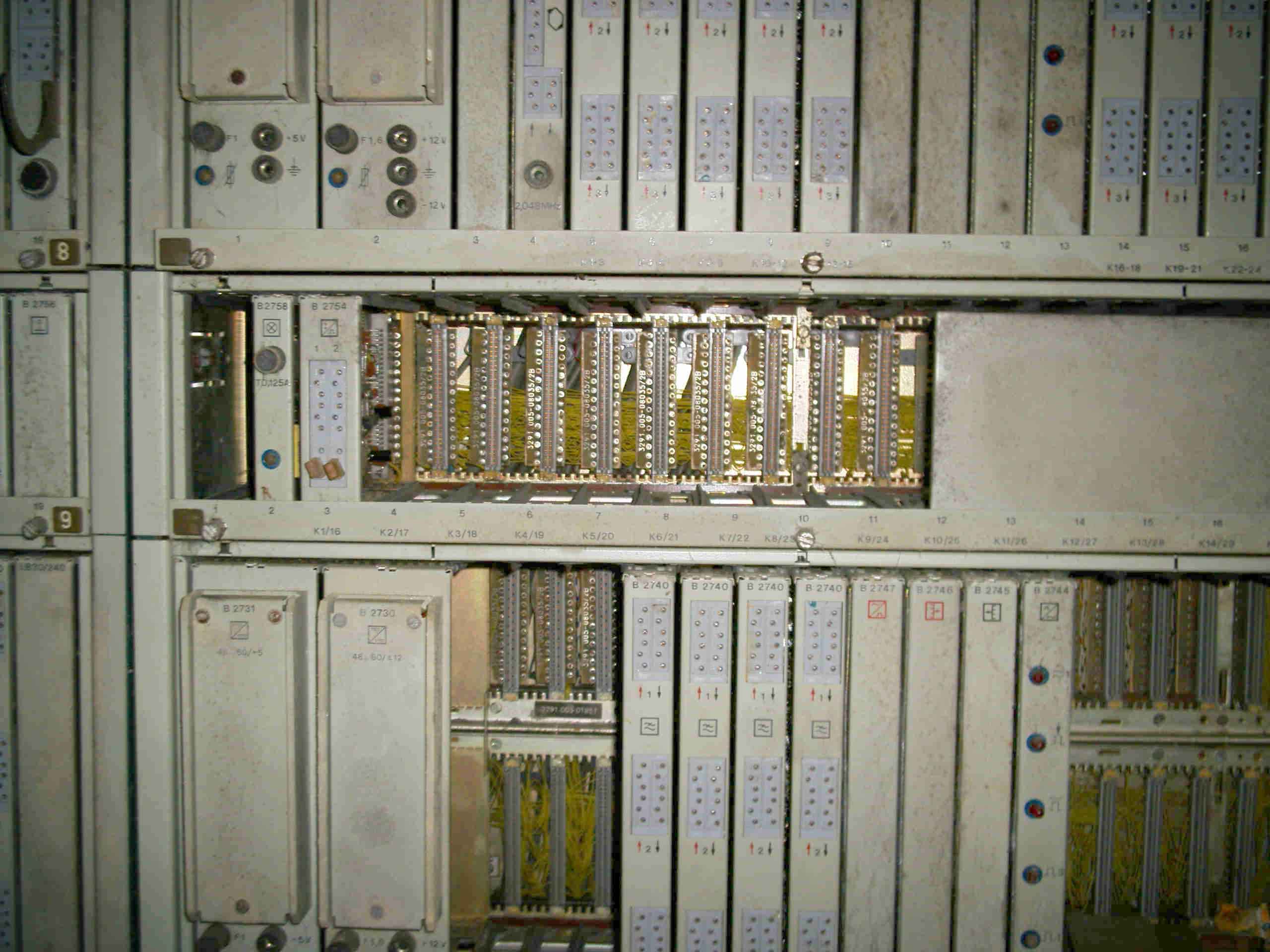

z.B.: B 2768 und B 2769 - KK-DP,

B 2754 und B 2774 - KK-SE,

B 2772 - KK-OB.

Die Sekundärmultiplexeinrichtung PCM 120 ist für die Primärfolgen der

PCM-30-II und PCM 30-III transparent.

Damit ist die Einführung von PCM 30 III als Multiplexer für höhere

Hierarchiestufen unproblematisch.

Beim Leitungstrakt PCM 30-III werden neue Zweiwegregeneratoren mit

PCM-Fehlerortung nach dem Schleifenschaltverfahren eingesetzt.

Es besteht keine Möglichkeit, bestehende PCM 30-II - Grundleitungen

nachzubestücken.

Wegen der genormten Schnittstellen können Multiplexer und Leitungs-

trakte der II. und III. Generation kombiniert betrieben werden, damit

ist die Ersatzschaltung von PCM 30-Grundleitungen realisierbar.

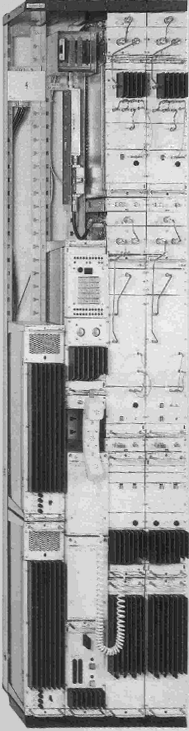

Die PME PCM 30-III wird konstruktiv in einem neuen Gefäßsystem in

Schmalgestellbauweise (SCB) angeboten, das zur Zeit produzierte EGS-ÜT

Gefäßsystem wird eingestellt (die Richtfunkeinrichtungen PCM 30-

300/400/800 hat ein ähnliches Schmalgestell).

Die wichtigsten Abmessungen des neuen Systems SCB sind unter Berück-

sichtigung der TGL 43598 und des ST-RGW 4677-84:

Nennbreite 121,2 mm Teilungsmaß

Nenntiefe: 260 mm, davon 20 mm für Bedienteile, Kühlkörper usw.

Nennhöhe: 2600 und 2300 mm, für besondere Anwendungsfälle sind

kleinere Höhen im Gestellraster möglich, dabei beträgt

ein Höhenraster (HR) 40,64 mm

In einem Schmalgestell können beispielsweise zwei PME und zwei LEE an-

geordnet werden.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 48 V oder 60 V (Pluspol geerdet),

die Stromaufnahme beträgt je PME bei 60 V etwa 2 A.

Der zulässige Betriebstemperaturbereich beträgt + 5°C bis + 45°C bei

einer relativen Luftfeuchte zwischen 40% und 85 %.

2.2. Notwendigkeit des Einsatzes

Mit der seit 1979 produzierten II. Generation PCM 30-II sind eine Rei-

he von Anwenderanforderungen (z. B. wahlweise Beschaltung aller Kanäle

mit Fernsprech- oder Datenkanälen; Abzweigtechnik usw.) nicht reali-

sierbar.

Diese Leitungsmerkmale bietet die III. Generation bei gleichzeitiger

Platz-, Gewichts- und Energieeinsparung durch Einsatz moderner Techno-

logien (höherintegrierter Schaltkreise, SMD-Bauweise).

Außerdem wird wegen der Integration der Kanalkarten in das PME-Gestell

künftig keine NF-Anpassungstechnik mehr benötigt.

Der Einsatz von PCM 30-III-Systemen ist eine der Voraussetzungen für

die Errichtung eines Schmalband-ISDN.

2.3. Ökonomische Aspekte

Im Pflichtenheft vom 15.01.1987, VD EP 3/87, wird eine Basiskonfigura-

tion (BK) definiert, die aus 4 Schmalgestellen (PSG) und 8 PCM-Multi-

plexeinrichtungen (PME) besteht.

Die Preisobergrenze (POG) für diese Basiskonfiguration beträgt lt. PH

206.100 Mark, d. h. etwa 25.000 Mark je PME.

Dieser Preis liegt etwas über dem des Vorgängererzeugnisses, jedoch

durch verbesserte Leistungsmerkmale, höhere Zuverlässigkeit, Wegfall

der NF-Anpassungstechnik sowie um 50% niedriger Stromverbrauch ist der

Einsatz von PCM 30-III ökonomisch gerechtfertigt.

Für den Hersteller entstehen durch den Einsatz moderner Technologien

(Schlitzklemmtechnik, SMD-Bauelemente, CMOS-IC usw.) ökonomische Vor-

teile wie Einsparungen an lebendiger Arbeit (40%), Einsparung von Stahl

(70%), Kupfer (80%), Leiterplattenmaterial (46%), Aluminium (49%).

3. Maßnahmen zur Vorbereitung des Einsatzes

3.1. Terminlicher Ablauf der Einführung

Wegen der zeitgleichen Produktion und Auslieferung der II. und III.

Generation werden zwischen 1989 und 1995 beide Gerätesysteme neu zum

Einsatz kommen.

Entsprechend der genannten Vorteile ist PCM 30-III vorrangig dort ein-

zusetzen wie

- die Realisierung von Datenübertragungskanälen bis 64 kb/s,

- die Realisierung von Einzelkanal- oder Gruppenabzweigen sowie

- die Komplettierung der Richtfunkeinrichtung PCM 30-300/400/800

erforderlich ist.

Die Einführung der III. Generation erfolg schrittweise; mit zunehmen-

der Bereitstellung von PCM 30-III einschließlich der erforderlichen

Kanalkarten ist der Einsatz auf weitere Anwendungsfälle auszudehnen.

Wegen der in Tz. 2.1. genannten Probleme der Umrüstung von PCM 30-Lei

tungstrakten ist der Einsatz von PCM 30-III vorwiegen

- für neu zu errichtende Leitungstrakte für PCM 30 (Kupfer und LWL),

- als Multiplexer / Demultiplexer für Sekundär- oder Tertiarsysteme und

- zur Komplettierung der Richtfunkeinrichtung PCM 30/300/400/800

zu realisieren.

3.2. Festlegungen zur Planung

Die Planung und Bilanzierung von PCM 30-III erfolgt nach Anforderung

der Diensteinheiten entsprechend der materiellen Planungsordnung (MPO)

des MfS durch die Abteilung N 8 der Abteilung N des MfS.

Die anteilmäßige Planung von Geräten der II. und III. Generation muß

unter Berücksichtigung der Bilanzanteile des MfS erfolgen.

3.3. Maßnahme zur Qualifizierung

Die Qualifizierung der Mitarbeiter ist durch Teilnahme an Lehrgängen

des Herstellerbetriebes sowie der Deutschen Post abzusichern.

In Abhängigkeit vom Lieferumfang der einzuführenden Technik sind durch die

Leiter der Diensteinheiten der Abteilung N des MfS bzw. der Abteilun-

gen N der BV die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung des erforder-

lichen Bildungsvorlaufes einzuleiten.

3.4. Hinweise zur Ersatzteilhaltung, Instandhaltung und Instandsetzung

Mit einem mittleren Ausfallabstand von 20.000 h (ca. 2,3 Jahre) wird

die Zuverlässigkeit gegenüber der II. Generation mehr als verdoppelt.

Die Reparatur ausgefallener Systeme PCM 30-III erfolgt durch Baugrup-

pentausch.

Nach der Erfassung durch die Abteilung N6 der Abteilung N des MfS wer-

den die defekten Baugruppen vom Herstellerbetrieb instandgesetzt.

Diese Instandsetzungen ist von der Abteilung N5 der Abteilung N des MfS

Mit dem VEB Nachrichtenelektronik Greifswald vertraglich zu binden.

Die Verwaltung der zentralen Störreserve erfolgt durch die Abteilung

N6 der Abteilung N des MfS; örtliche Störreserven sind von der Abtei-

lung N3, N4, N11 und N14 der Abteilung N des MfS sowie den Abteilun-

gen N der BV zu verwalten. Der Umfang der Störreserven wird bis 12/90

festgelegt.

3.5. Weiter Maßnahmen zur Einführung

Mit dem Herstellerbetrieb sind die technischen Lieferbedingungen (TLB)

durch die Abteilungen N5 und N8 der Abteilung N des MfS zu vereinba-

ren.

Die Entwicklung weiterer Kanalkarten (KK-WA 1, KK-WA 2, KK-OB) in den

Jahren 1990 - 1992 ist durch die Abteilung N8 der Abteilung N des MfS

zu betreuen und entsprechend der Erfordernisse des MfS zu beeinflussen.

Erst bei vollen Ersetzbarkeit durch PCM 30-III kann die Zustimmung des

MfS zur Produktionseinstellung von PCM 30-II und VNF ab 1996

gegeben werden.

4. Schlußfolgerungen für den Einsatz der abzulösenden Technik

Eine generelle Ablösung der II. Generation durch PCM 30-III ist nicht

vorgesehen.

5. Schlußbestimmungen

Die Festlegungen dieser Konzeption treten mit sofortiger Wirkung in

Kraft.

Die Ergebnisse der Entwicklung weiterer Systemkomponenten wie Kanal-

karten, Abzweigtechnik usw. sind zu gegebener Zeit einzuarbeiten.

Zukunft

Generalmajor

|  |

| PCM-30 I Robotron-Technik.de*74 | PCM-30 II ZGS-14/Üst-2*75 |

|  |

| PCM-30 II ZGS-14/Üst-2*75 | PCM-30 II ZGS-14/Üst-2*75 |