Im Zusammenhang des Chiffrierverfahrens CM-2 und des Chiffrierge- rätes T-301 wurde auch der Name FLIEDER verwendet. Sowie in den Ersatzteillisten für das Chiffriergerät. Das Chiffrierverfahren CM-2 wurde ab Mai 1958 eingesetzt und wurde in der NVA von 1959 bis 1989 und in der SDAG Wismut bis 1980 eingesetzt. Im Jahre 1984 wurden durch das MfNV 85 Geräte an das ZCO zurück- gegeben. Diese Maschinen wurden an das ACO, die mit der Kabine AURORA ausgestattet sind, übergeben. BArch*193 Auch ist dokumentiert der Einsatz im Chiffrierdienst des Minister- rates. In der Beschreibung zum Chiffrierverfahren CM-2 wird das Chiffriergerät T-301 genannt. Die technische Beschreibung aus dem Jahr 1963 für die T-301 beschreibt die elektrischen und mechanischen Vorgänge dieses Chiffriergerätes. Das Chiffriergerät T-304 nutzte das Chiffrierverfahren CM-2. Die T-304 gab es in zwei Ausführungen: BArch*175

| CM-2 | T-304c | kyrillische Tastatur |

| CM-2D | T-304d | lateinische Tastatur |

Das Chiffrierverfahren wird verwendet im individuellen oder zirkularen Verkehr. Das Chiffrierverfahren CM-2 hatte zwei Ausführungen:

Weiter Handbücher zur T-301 bzw. CM-2:

Beim Chiffrierverfahren CM-2 A wurde das Chiffriergerät T-301 verwendet. Für das Chiffrierverfahren CM-2 B wurde die T-304 eingesetzt. In beiden Beschreibungen zum Chiffrierverfahren wird auf die Unterschiede der beiden Verfahren eingegangen. (CM-2 A S.31, CM-2 B S.24) Es besteht die Möglichkeit mit der T-301 bzw. T-304 chiffrierte Sprüche mit der T-304 bzw. T-301 zu dechiffrieren. Der Hauptumdrehungszähler mußte am Monatsende dem Chef Nachrichten gemeldet werden. Mit der T-301/T-304 wurden auch vorchiffrierte Sprüche überchiffriert bzw. überchiffrierte Sprüche dechiffriert. Siehe Codes. Die zu de-, chiffrierende Texte waren reine Buchstabentexte. Ziffern und Zeichen mußten entsprechend als Worte umgesetzt werden. Das Hauptgerät wurde für die CM-1 VASILEK, CM-2 und die modifizierte M-130 KORALLE verwendet. Bei der CM-2 wurde auf die Maschine der Chiffrator mit Schlüssel- lochstreifenleser montiert. Bei der CM-1 und M-130 wurde der Schlüsselscheibenblock montiert.

Abb.: CM-1 aus ©Crypto-World Ausgabe 01/2008 Sammler*70

|  |  |

Abb.: Netzteilansichten. Sammler*79, *24

Der Schlüssel ist ein fünfkanal Lochstreifen, auch als Additions- bzw. Wurmreihen bezeichnet. Der Aufbau des Schlüsselstreifens ist beschrieben beim Schlüssel- generator T-151.T-301 GRANAT

Chiffriergerät das z. B. im Chiffrierdienst des Ministerrates verwendet wurde. Als Chiffrierverfahren wird das Verfahren CM-2 verwendet. Die Schlüsselunterlagen wurden mit dem Schlüsselgenerator T-151 erzeugt. Aufbau und Besonderheiten der Schlüsselunterlagen sind dort beschrieben. Für die Überprüfung der Kontaktleisten wurde das Gerät T-703 - Kontaktleistenprüfgerät - verwendet. Die mathematische Beschreibung der Chiffrierung bzw. Dechiffrierung lautet: R(Ki) + R(Sj) + R(Ck) ≡ 25 mod 26 Ki = Element des Zwischentextes Sj = Element der Additionsreihe/Wurmreihe, Ck = Element des Chiffretextes

| R(Ki) Rang des Elementes Ki | R(Sj) Rang des Elementes Sj | R(Cj) Rang des Elementes Ck | |||

| R(o)=0 | R(q) =13 | R(ZI) =0 | R(c)=13 | R(l)=0 | R(d)=13 |

| R(g)=1 | R(c) =14 | R(m) =1 | R(k)=14 | R(o)=1 | R(t)=14 |

| R(e)=2 | R(m) =15 | R(a) =2 | R(t)=15 | R(m)=2 | R(u)=15 |

| R(i)=3 | R(ZWR)=16 | R(ZWR)=3 | R(z)=16 | R(j)=3 | R(b)=16 |

| R(a)=4 | R(l) =17 | R(s) =4 | R(l)=17 | R(g)=4 | R(f)=17 |

| R(n)=5 | R(n) =18 | R(i) =5 | R(w)=18 | R(k)=5 | R(s)=18 |

| R(k)=6 | R(w) =19 | R(u) =6 | R(h)=19 | R(e)=6 | R(x)=19 |

| R(z)=7 | R(t) =20 | R(WR) =7 | R(y)=20 | R(a)=7 | R(z)=20 |

| R(h)=8 | R(j) =21 | R(d) =8 | R(p)=21 | R(p)=8 | R(c)=21 |

| R(d)=9 | R(f) =22 | R(r) =9 | R(q)=22 | R(r)=9 | R(v)=22 |

| R(s)=10 | R(y) =23 | R(j) =10 | R(o)=23 | R(w)=10 | R(q)=23 |

| R(v)=11 | R(r) =24 | R(n) =11 | R(b)=24 | R(y)=11 | R(u)=24 |

| R(b)=12 | R(p) =25 | R(f) =12 | R(g)=25 | R(h)=12 | R(i)=25 |

Geheime Verschlußsache

GVS-XI/75/72

Ausfertigung 0393  Inhalt: 30 Blatt

Inhalt: 30 Blatt

| Gebrauchsanweisung A zum Verfahren |

| CM-2 |

1. Änderung, GVS ZCO/066/78 eingearbeitet am 27.10.1978 Unterschrift DieGebrauchsanweisung A zum Verfahren CM-2wird erlassen und tritt mit Wirkung vom 1. 5. 1973 in Kraft. Gleichzeitig damit treten dieGebrauchsanweisung CM-2, GVS 946/62 und dieGebrauchsanweisung CM-2, GVS 24/65 außer Kraft und sind bis auf die Urschrift zu vernichten. Berlin, den 1. 5. 1973 Leiter ZCO Schürrmann Oberst

| Inhaltsverzeichnis |

1. Zweckbestimmung 2. Chiffriermittel 2.1. Allgemeines 2.2. Gerätesatz 2.2.1. Auspacken des Gerätes 2.2.2. Wartung des Gerätes 2.2.3. Kontroll- und Sicherungsvorrichtungen 2.2.4. Inbetriebnahme des Gerätes 2.2.5. Funktionskontrolle des Chiffriergerätes 2.2.5.1. Allgemeines 2.2.5.2. Kontrolle in der BetriebsartKlartext2.2.5.3. Kontrolle der Chiffrier-, Kontroll- und Sicherungs-

vorrichtungen (KSV)

2.2.6. Verpacken des Gerätes

2.3. Schlüsselunterlagen

2.3.1. Schlüssellochstreifenheft

2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt

2.3.2.1. Aufbau

2.3.2.2. Entnahme

2.3.2.3. Nichtbenutzte Schlüssellochstreifenabschnitte

2.3.2.4. Beschädigte Schlüssellochstreifenabschnitte

2.3.2.5. Vernichtung

2.3.3. Kenngruppentafel

2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen

3. Herrichtung der Klartexte

3.1. Telegrammgliederung

3.2. Kürzungen

3.3. Interpunktionszeichen

3.4. Einfacher Zwischenraum

3.5. Zweifacher Zwischenraum

3.6. Fünffacher Zwischenraum

3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen

3.8. Umlaute und die Schriftzeichen ß und x

3.9. Zahlen und Buchstaben-Ziffernfolgen

3.10. Ordnungszahlen

3.11. Römische Zahlen

3.12. Uhrzeiten

3.13. Monatsangaben

3.14. Jahreszahlen

3.15. Wiederholungen

3.16. Irrungen

3.17. Fortsetzungen

3.18. Bearbeitung von Telegrammen mit zirkularem

und individuellem Text

3.19. Weiterleitungen

4. Herstellung von Klartextlochstreifen

5. Einlegen der Lochstreifen

5.1. Einlegen der Schlüssellochstreifenabschnittes

5.2. Einlegen des Klar- bzw. Chiffriertextlochstreifens

6. Chiffrieren

6.1. Erkennungsgruppen

6.1.1. Kenngruppe

6.1.2. Unterscheidungsgruppe

6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren

7. Dechiffrieren

7.1. Allgemeines

7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren

8. Entstümmelungen

8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang

8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt

8.3. Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens

9. Rückfragen

10. Sicherheitsbestimmungen

10.1. Allgemeines

10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen

11. Beispiele

Abbildungen

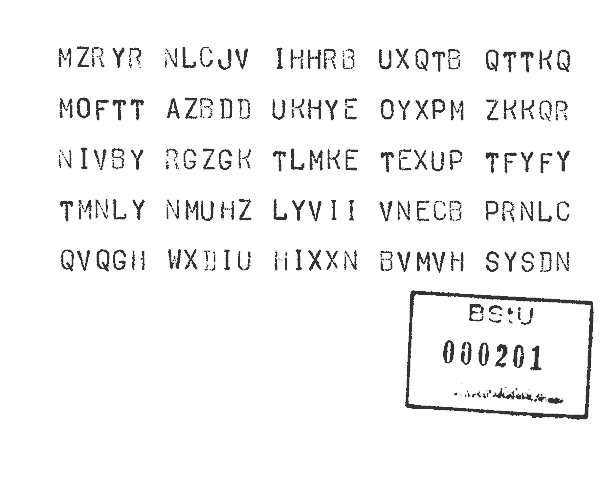

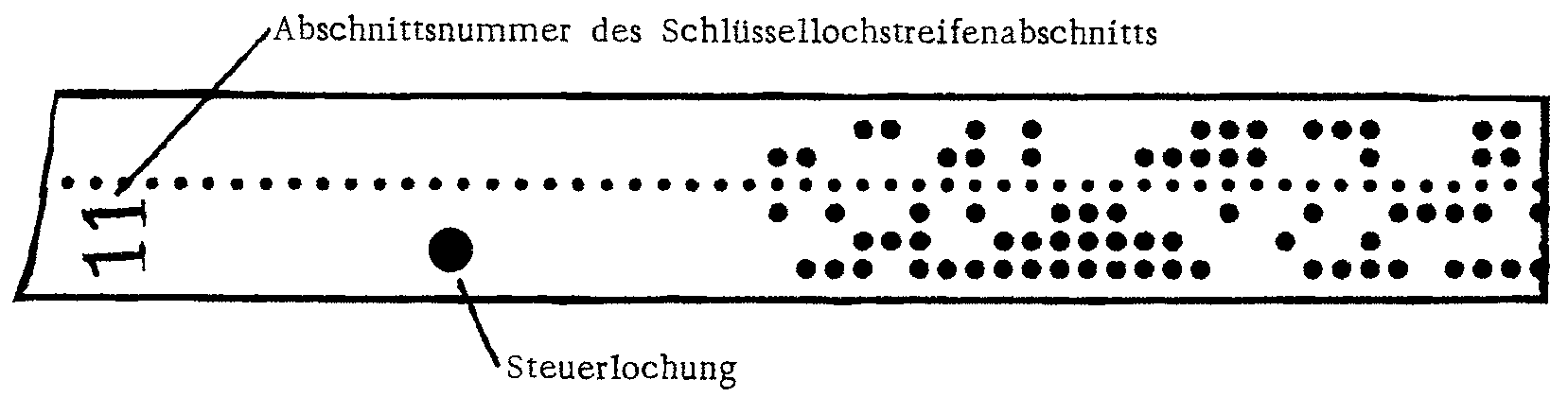

Abbildung 1 Schlüssellochstreifenabschnitt

Abbildung 2 Kenngruppentafel

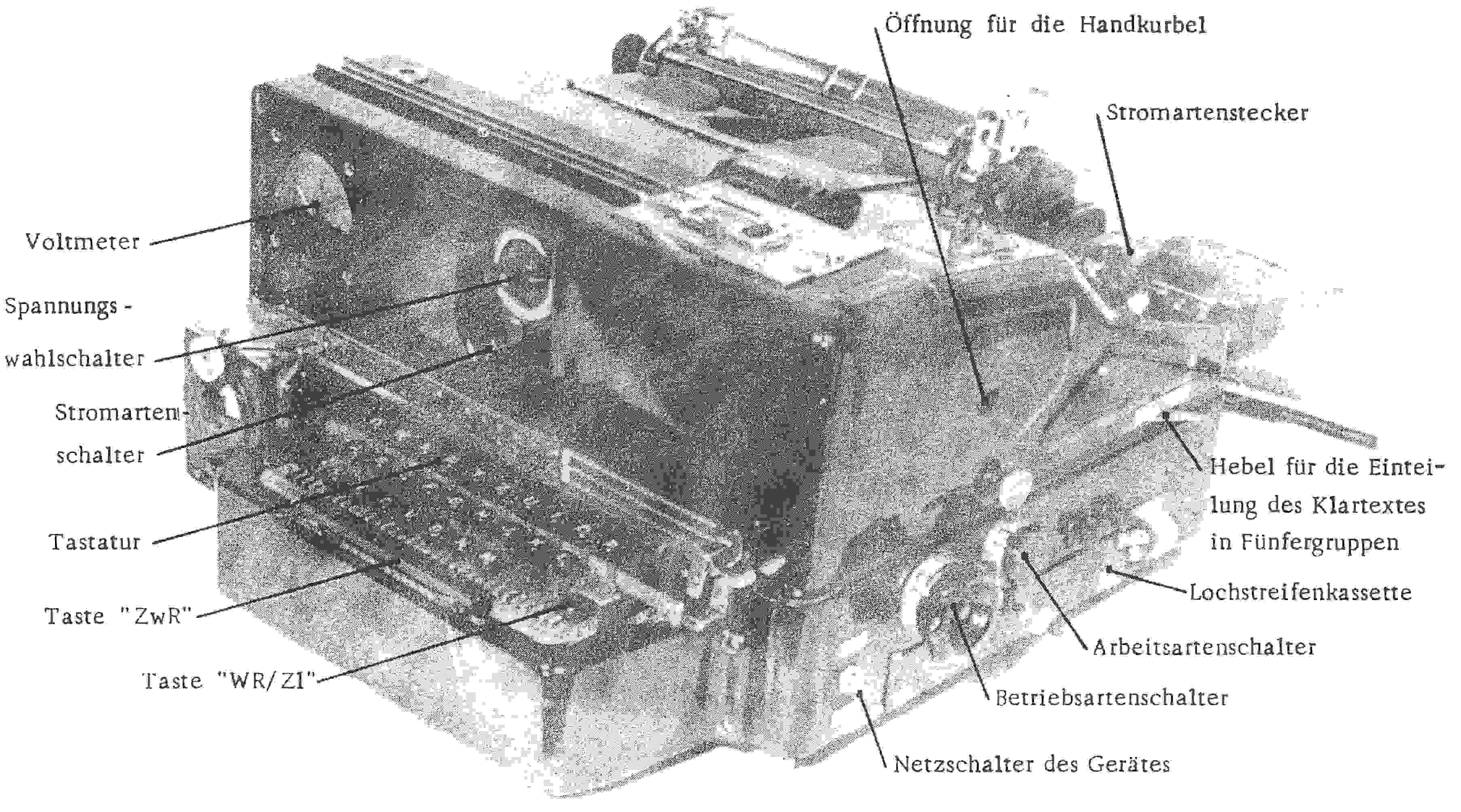

Abbildung 3 rechte Seitenansicht des Gerätes

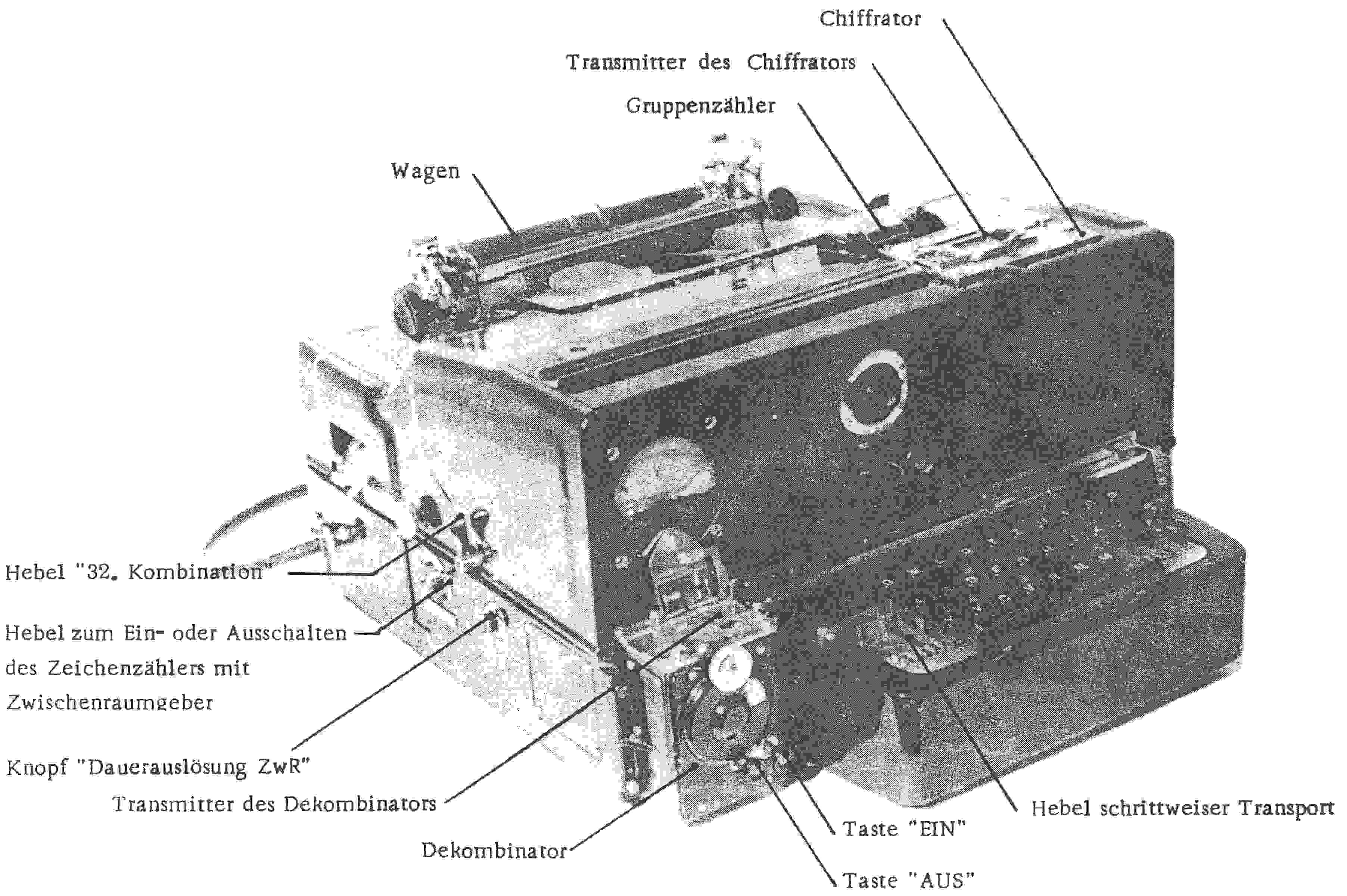

Abbildung 4 linke Seitenansicht des Gerätes

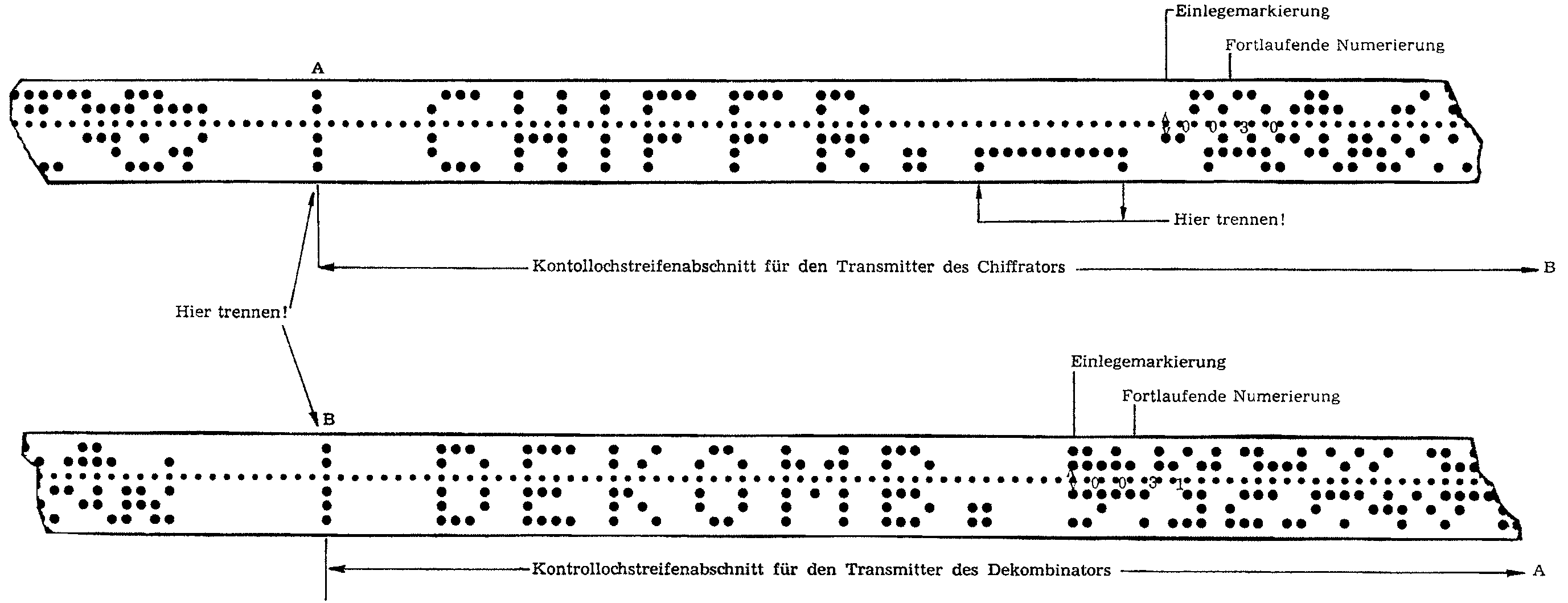

Abbildung 5 Kennlochstreifenabschnitte

Abbildung 6 Kontrolltext

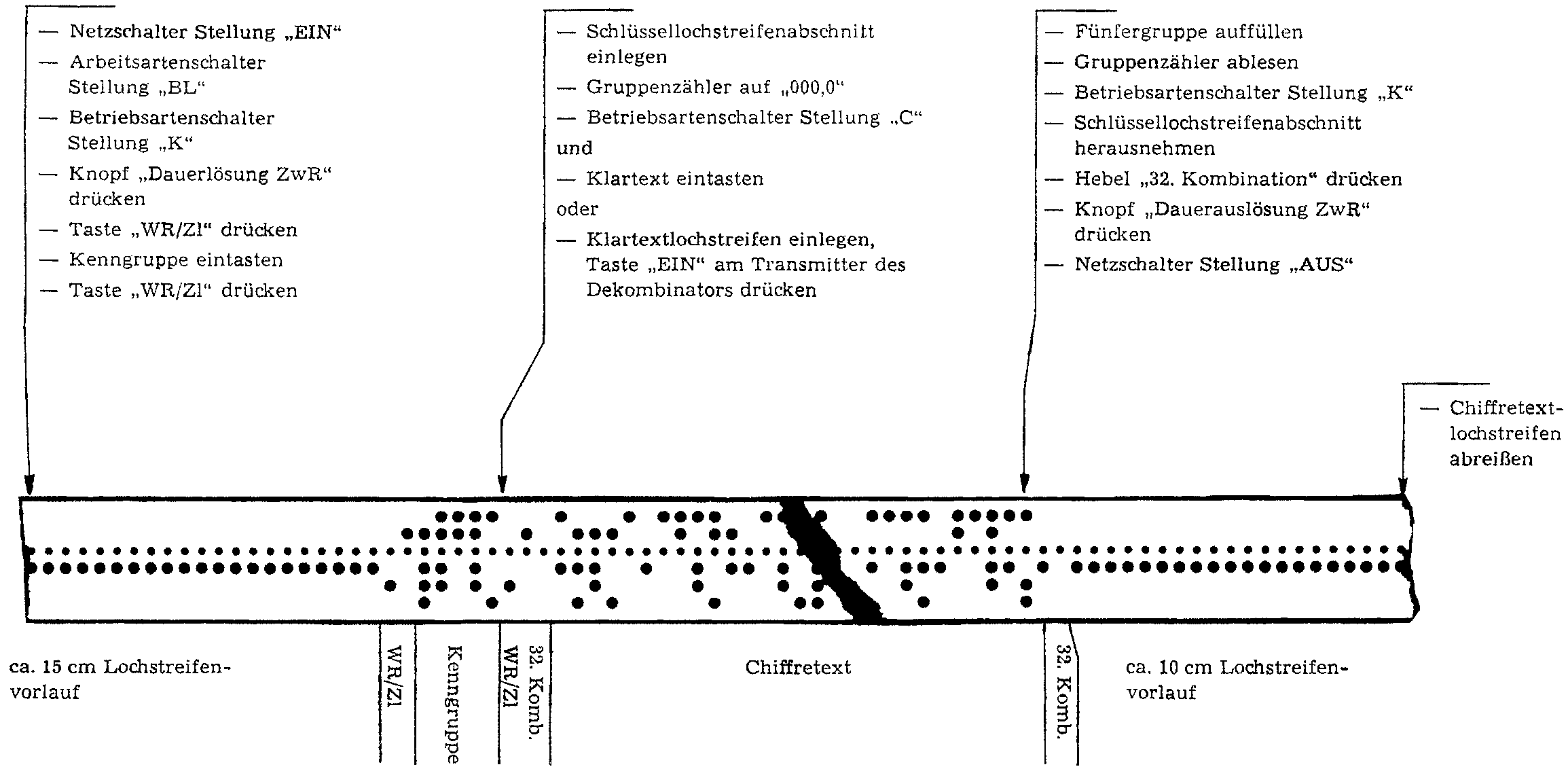

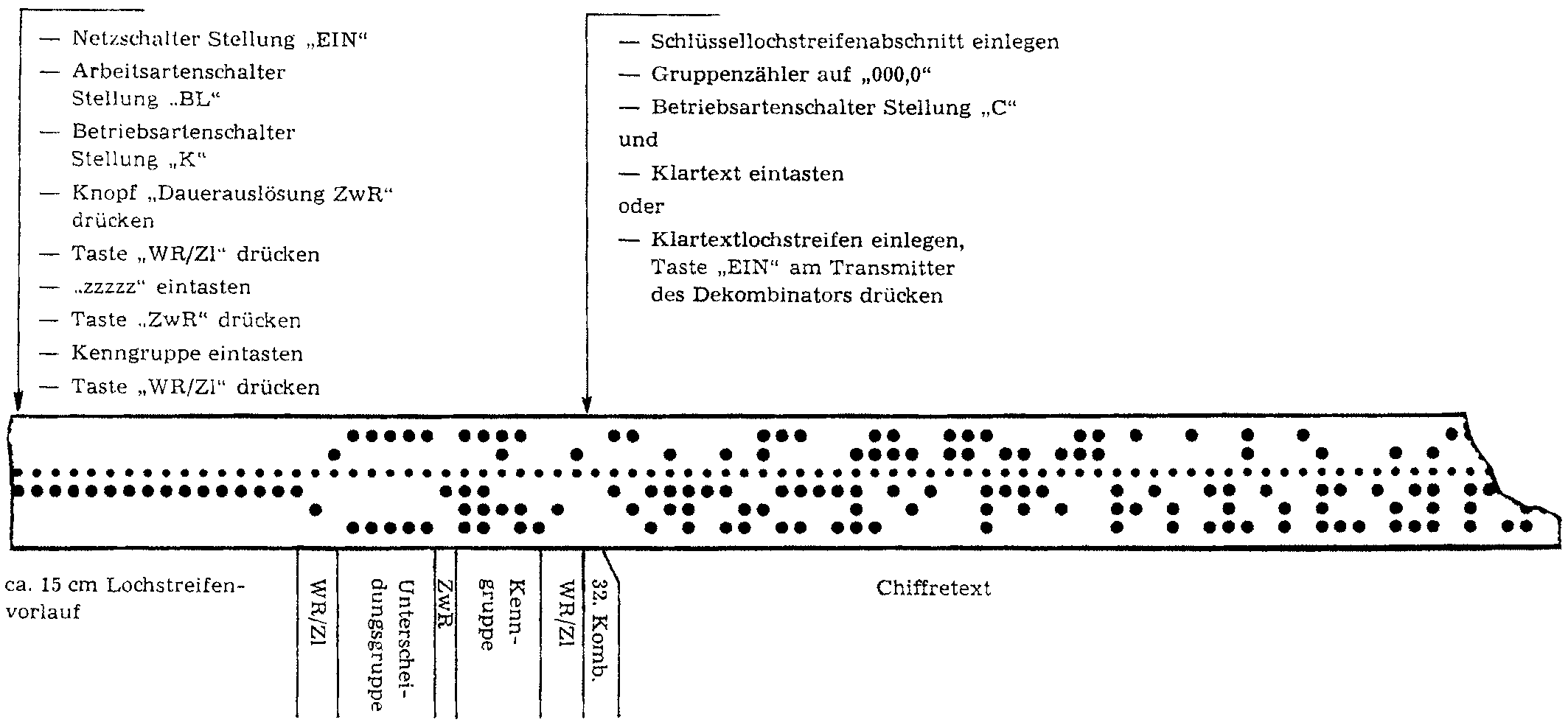

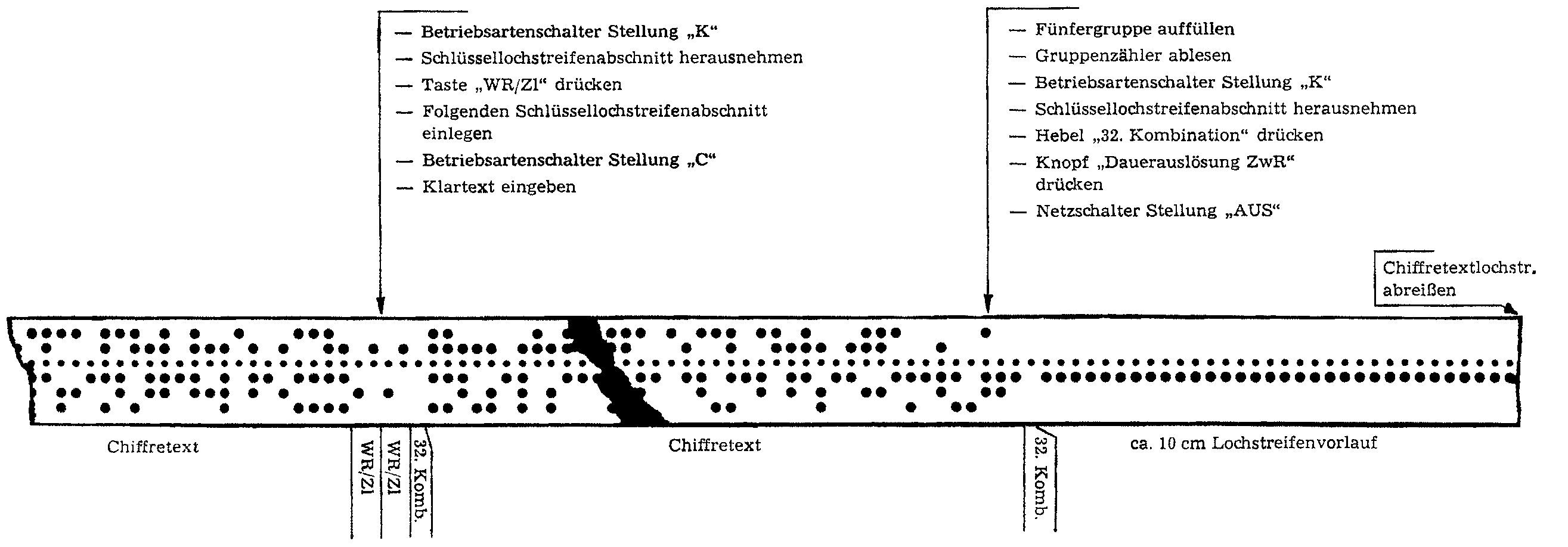

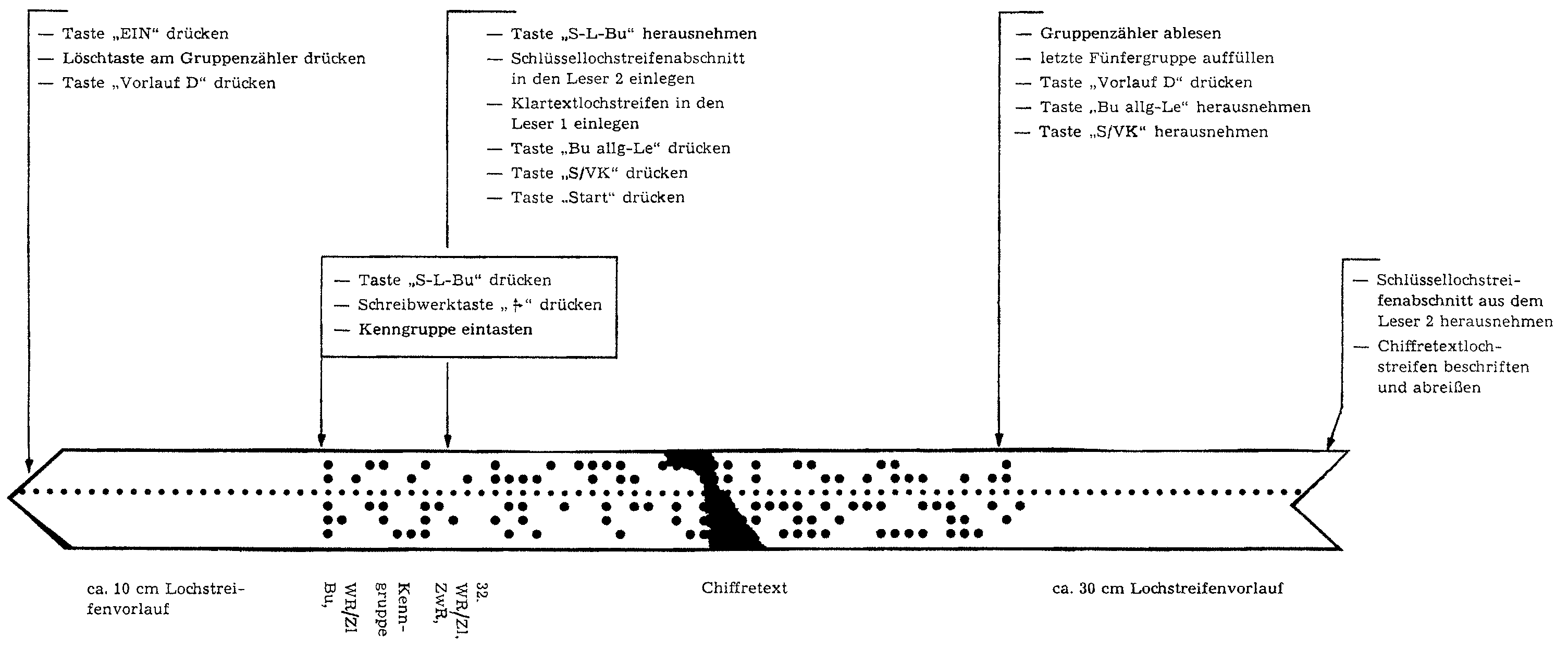

Abbildung 7 Arbeitsablauf beim Chiffrieren/ind.

Verkehr (Spruchlänge unter

100 Gruppen)

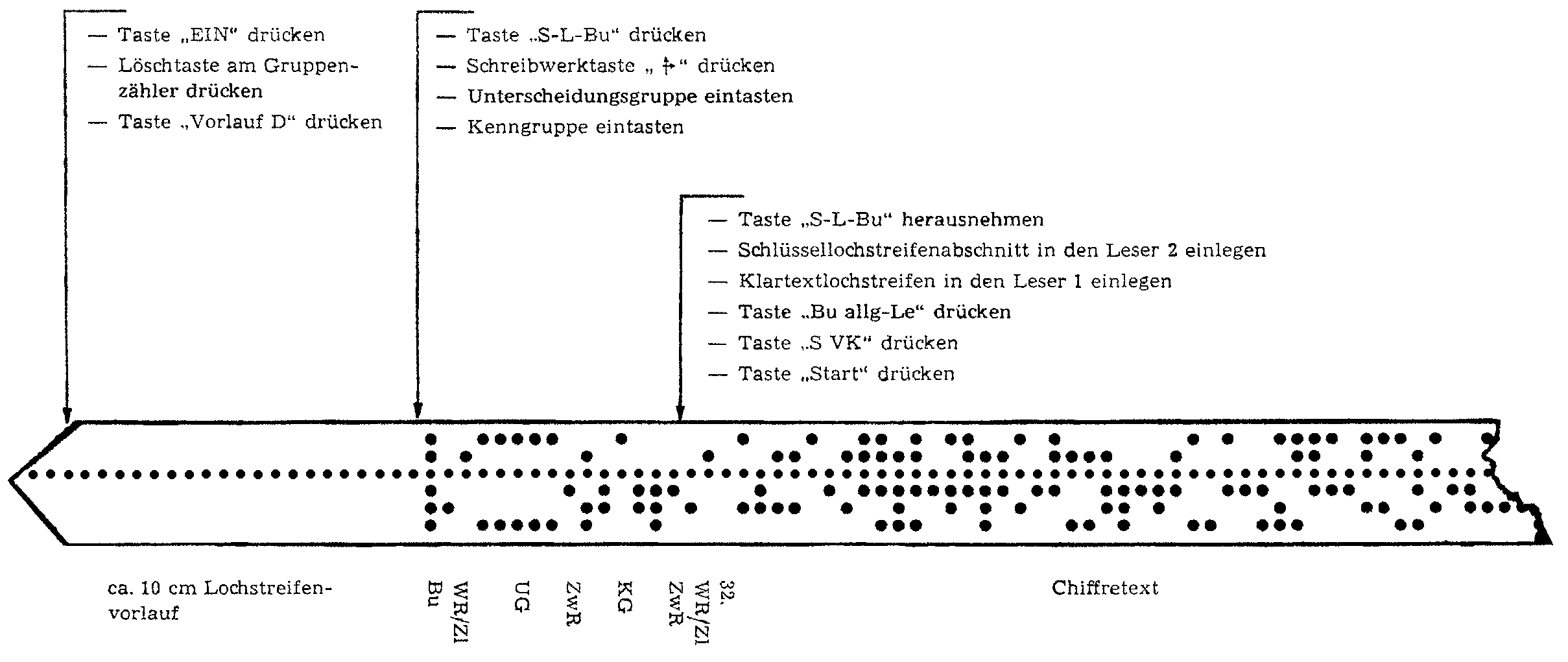

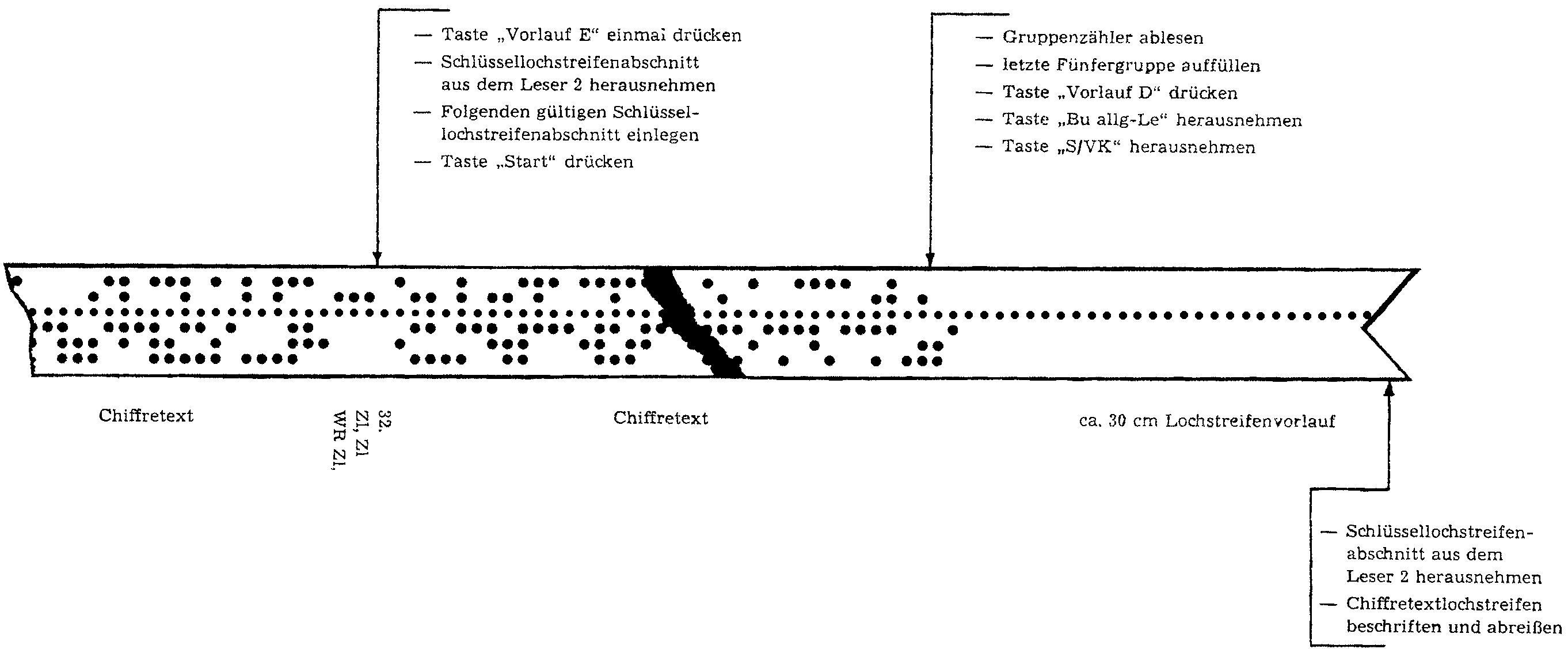

Abbildung 8 Arbeitslauf beim Chiffrieren/zirk.

Verkehr (Spruchlänge über

100 Gruppen)

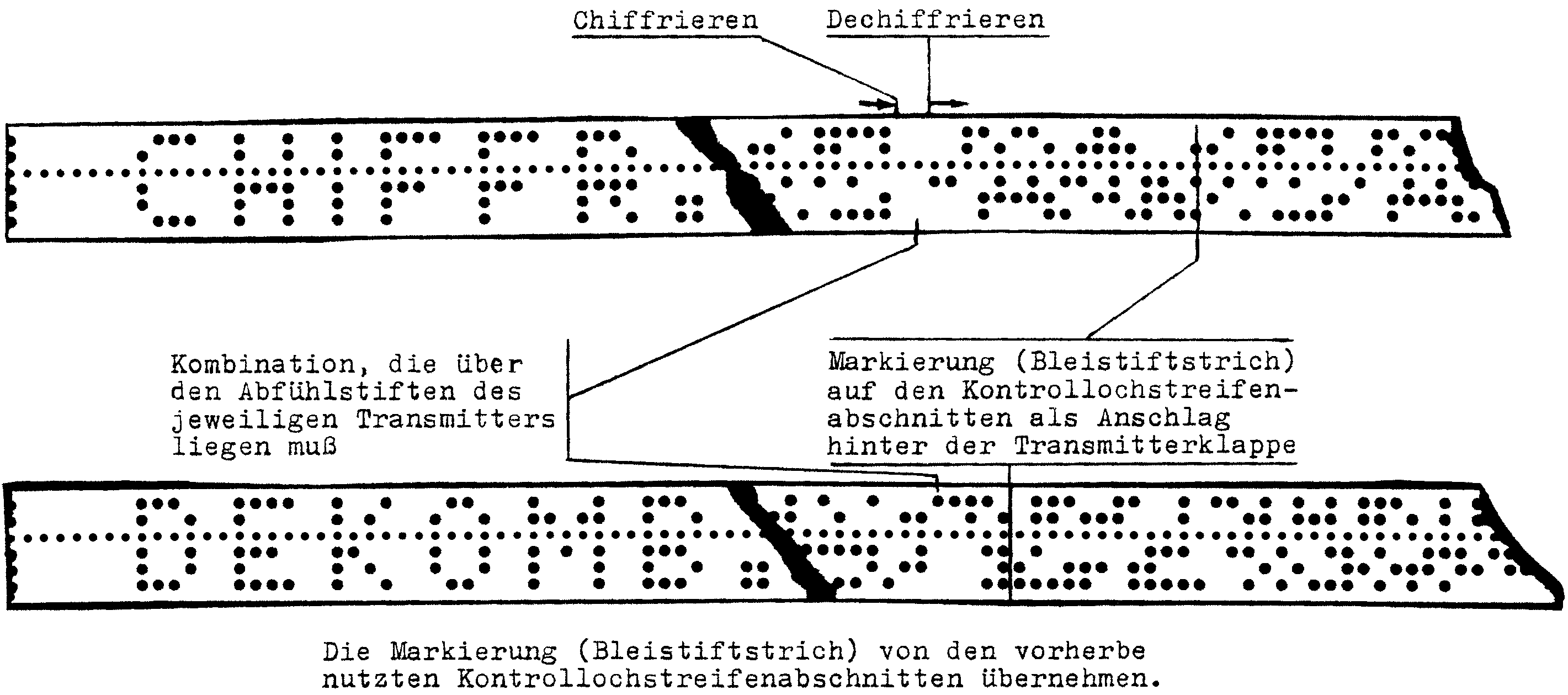

Abbildung 9 Markierung der Kontrollochstreifen

Abbildungen Schlüsselhefte, Schlüssel-Lochstreifen, Kenngruppentabelle

1. Zweckbestimmung

Das Verfahren CM-2 ist ein maschinelles Chiffrierverfahren für

stationären und mobilen Einsatz.

Es dient unter Berücksichtigung des Abschnittes 3. zur Bearbei-

tung deutscher Klartexte.

Es ist nur Vorchiffrierung möglich.

Das Verfahren CM-2 ist zur Bearbeitung von GVS- und VVS-

Nachrichten zugelassen und gewährleistet bei ordnungsgemäßer

Anwendung absolute Sicherheit für die chiffrierte Nachricht.

Die mit dem Verfahren CM-2 chiffrierten Nachrichten können

mit beliebigen Nachrichtenmitteln, einschließlich über Funk,

übermittelt werden.

Mit dem Verfahren können individuelle und zirkulare Verkehre

abgewickelt werden.

2. Chiffriermittel

2.1. Allgemeines

Zum Verfahren CM-2 gehören folgende Chiffriermittel:

- Chiffriergerät T-301

- Schlüsselunterlagen: Schlüssellochstreifenhefte und Kenngrup-

pentafeln

- Gebrauchsanweisung A zum Verfahren CM-2

2.2. Gerätesatz

Zum Gerätesatz gehören:

- Gerät T-301

- Ersatzteil- und Werkzeugkasten

- Zubehör

2.2.1. Auspacken des Gerätes

Das Auspacken des Gerätes ist in folgender Reihenfolge durch-

zuführen:

-Transportkiste entsiegeln und Verschlüsse öffnen

-Oberteil der Transportkiste abnehmen

-Schutzhaube entsiegeln und Schutzhaube entfernen

2.2.2. Wartung des Gerätes

Die Wartung des Gerätes - außer der täglichen Durchsicht -

und Reparaturen am Gerät am Gerät sind nach gesonderter Vorschrift vom

zugelassenen Personenkreis durchzuführen.

Der Mechaniker hat den für die Durchführung der täglichen

Durchsicht zuständigen Personenkreis entsprechend einzuweisen.

Die tägliche Durchsicht des Gerätes ist bei Dienstbeginn bzw.

Dienstübernahme in folgender Reihenfolge durchzuführen:

(1) Mit einem Lappen oder einem weichen Pinsel den Staub vom

Gehäuse, den offen teilen der Grundplatte, der Tastatur

und vom Transmitter entfernen.

(2) Das Gehäuse abnehmen und den Staub sowie herunterge-

tropftes öl von den Baugruppen entfernen.

(3) Die Kontaktleisten Nr. 2 und 4 sowie die feststehenden Kon-

taktleisten (Ein- und Ausgang) des Chiffrators mit in Spiri-

tus getränkten Mull oder Leinen vom alten Fettfilm befreien

und mit technischer Vaseline einfetten. Bei Bedarf tägliche

Kontrollstelle am Auslösehebel der Hauptwelle mit FS-Ma-

schinenöl ölen.

(4) Das Gehäuse wieder aufsetzen, festschrauben und eine Funk-

tionskontrolle des Gerätes entsprechend Abschnitt 2.2.5. vor-

nehmen.

2.2.3. Kontroll- und Sicherungsvorrichtungen

Durch die Kontroll- und Sicherungsvorrichtungen des Gerätes

wird automatisch folgendes verhindert:

- Mehrmalige Benutzung eines Schlüssellochstreifenabschnittes

zur Chiffrierung von Klartexten

- Chiffrierung eines Klartextes mit einem Schlüssellochstreifen-

abschnitt aus dem Eingangsheft

- Arbeit des Chiffriergerätes in der Betriebsart C

, wenn sich

im Transmitter des Chiffrators kein Schlüssellochstreifenab-

schnitt befindet

- Arbeit des Chiffriergerätes in der Betriebsart C

nach Ende

des Schlüssellochstreifenabschnittes

- Chiffrierung eines Klartextes mit einer Schrittgruppe des

Schlüssellochstreifenabschnittes, wenn dieser nicht mehr

transportiert wird

- Arbeit des Chiffriergerätes in der Betriebsart K

, wenn im

Transmitter des Chiffrators ein Schlüssellochstreifenabschnitt

eingelegt ist.

2.2.4. Inbetriebnahme des Gerätes

Zur Inbetriebnahme des Gerätes sind in der Reihenfolge nach-

stehende Arbeitsgänge durchzuführen:

(1) Ein Blatt Papier in den Wagen einspannen.

(2) Falls notwendig, eine neue Lochstanzrolle einlegen.

Lochstreifenende (mindestens 100 cm) nicht durch den Loch-

streifenkanal des Lochers laufen lassen.

Vor Einlegen der neuen Lochstanzrolle die Papierführung des

Lochers mittels Räumblech säubern.

(3) Die zur Verfügung stehende Stromart (Gleich- oder Wechsel-

strom) und die Netzspannung feststellen.

(4) Den Hebel zur Einstellung des Klartextes in Fünfergruppen

(rechts am Gerät) auf AUS

stellen.

(5) Den Hebel zum Ein- oder Ausschalten des Zeichenzählers mit

Zwischenraumgeber zur Einstellung des Chiffretextes in Fün-

fergruppen (links am Gerät) auf EIN

schalten.

Hebel- und Schalterstellung siehe Abbildung 3 und 4.

Arbeitsgänge bei der Arbeit mit

| Wechselstrom (100 … 250 V) | Gleichstrom (110 V) |

| (1) Hinteren rechten Gehäuse- deckel öffnen und Stromar- tenstecker (mit dem Zeichen ~ nach oben) stecken (siehe Abb. 3). | (1) Hinteren rechten Gehäu- sedeckel öffnen und Stromartenstecker (mit dem Zeichen = nach oben) stecken (siehe Abb. 3). |

| (2) Stromartenschalter an der Stromversorgung auf ~ stellen | (2) Stromartenschalter an der Stromversorgung auf = stellen. |

| (3) Spannungswahlschalter auf die im Arbeitsraum vorhan- dene Netzspannung abschalten. | (3) Netzschalter des Gerätes auf EINschalten. |

| (4) Netzschalter des Gerätes auf EINschalten. | |

| (5) Mittels Spannungswahl- schalter eine Ausgangsspan- nung von 127 ±12,7 V einregeln. |

2.2.5. Funktionskontrolle des Chiffriergerätes

2.2.5.1. Allgemeines

(1) Die Funktionskontrolle des Chiffriergerätes ist täglich bei

Dienstbeginn bzw. bei Dienstübernahme, unabhängig vom

Arbeitsanfall, in der angegebenen Reihenfolge durchzufüh-

ren und nachzuweisen.

Das Chiffriergerät darf nicht zum Chiffrieren verwendet wer-

den, wenn das Ergebnis der Funktionskontrolle vom vorge-

schriebenen abweicht.

Die Funktionskontrolle ist nach Beseitigung der Mängel am

Chiffriergerät (beachte Abschnitt 2.2.2) vollständig zu wieder-

holen.

(2) Zur Funktionskontrolle sind Kontrollochstreifen des festge-

legten Typs zu verwenden. Die Kontrollochstreifen sind in

Abschnitte unterteilt. Jeder Kontrollochstreifenabschnitt kann

bis zu zehnmal zur Funktionskontrolle gewährleistet ist.

Die Kontrollochstreifenabschnitte (Abb. 5) sind der Kassette

zu entnehmen und an den in der Abbildung gekennzeichneten

Stellen zu trennen.

Der Kassette entnommene, noch nicht zur Funktionskontrolle

verwendete Kontrollochstreifenabschnitte sind mit bereits ge-

prüften, fehlerfreien auf Übereinstimmung zu prüfen.

Die Kontrollochstreifen CHIFFR.

und DEKOMB.

sind entspre-

chend Abb. 9 zu markieren.

Nicht verwendbare (fehlerhafte oder abgenutzte) Kontrollochstrei-

fenabschnitte sind nachweislich zu vernichten.

2.2.5.2. Kontrolle in der Betriebsart Klartext

(1) Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen.

(2) Arbeitsartenschalter auf BL

(Blatt/Lochstreifen) schalten.

(3) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

(4) Taste WR/Zl

drücken.

Hebel 32. Kombination

einmal drücken.

Knopf Dauerlösung ZwR

drücken und Lochstreifen ca 5 cm

vorlaufen lassen.

(Wagenrücklauf und Zeilenvorschub müssen vom Wagen aus-

geführt und als Schrittgruppen im Lochstreifen gelocht wer-

den. Die 32. Kombination und der Zwischenraum müssen im

Lochstreifen gelocht sein.)

(5) In der Reihenfolge die auf der Tastatur befindlichen Buch-

stabentasten je einmal und abwechselnd die Buchstaben-

taste R

und Y

drücken bis die Zeile aufgefüllt ist.

(Die Buchstabenfolge muß auf dem Blatt ausgedruckt und als

Schrittgruppen im Lochstreifen gelocht werden. Nach dem

59. Zeichen der Zeile muß automatisch Wagenrücklauf und Zeilenvorschub er-

folgen.)

Hebel 32. Kombination

einmal drücken.

Knopf Dauerauslösung ZwR

drücken, Lochstreifen ca. 10 cm vorlaufen lassen

und abreißen.

(6) Erhaltenen Lochstreifen mit der ersten Kombination des Textes über die Abfühl-

stifte in den Transmitter des Dekombinators einlegen und Transmitterklappe

schließen.

Taste EIN

am Transmitter des Dekombinators drücken.

(Die eingegebenen Zeichen müssen auf Blatt ausgedruckt und im Lochstreifen

gelocht werden.)

Jeweils die beiden auf Blatt ausgedruckten Buchstabenfolgen und die beiden im

Lochstreifen gelochten Zeichenfolgen miteinander vergleichen. Sie müssen über-

einstimmen.

2.2.5.3. Kontrolle der Chiffrier-, Kontroll- und Sicherungseinrichtungen (KSV)

(1) Betriebsartenschalter auf C

(Chiffrieren) schalten.

Verschiedene Tasten der Tastatur drücken.

(Die gesamte Tastatur muß blockiert sein.)

(2) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

(3) Kontrollochstreifenabschnitt CHIFFR.

(Chiffrator) und DEKOMB.

(Dekombina-

tor) so in den Transmitter des Chiffrators und Dekombinators einlegen, daß

sich bei erstmaliger Verwendung die Einlegemarkierung des jeweiligen Kontroll-

lochstreifenabschnittes über den Abfühlstiften des jeweiligen Transmitters befin-

den. Bei wiederholter Verwendung den Kontrollochstreifenabschnitt CHIFFR.

mit jeweils letzter Sperrlochung über den Stanzstempel und Kontrollochstreifen-

abschnitt DEKOMB.

mit gleichem Abstand zwischen Einlegemarkierung und Ab-

fühlstiften wie erstgenannten, in den Transmitter des Dekombinators einlegen.

Transmitterklappen schließen.

(4) Betriebsartenschalter auf C

(Chiffrieren) schalten. (Sperrlochung muß erfolgen.)

(5) Taste EIN

am Transmitter des Dekombinators drücken.

(Chiffretext, siehe Abb. 6 muß in Fünfergruppen auf Blatt ausgedruckt werden und die

betreffenden Schrittgruppen müssen im Lochstreifen gelocht werden.)

| Bei erstmaliger Verwendung der Streifen den Kontrolloch- streifenabschnitt CHIFFR.festhalten, bevor die vorletzte Gruppe (Buchstabe Y) vollständig ausgedruckt ist.(Das Gerät muß automatisch stoppen.) | Bei wiederholter Verwendung der Streifen muß das Gerät an der gleichen Stelle wie bei erst- maliger Verwendung der Streifen automatisch stoppen. |

(Beim letzten ausgedruckten Buchstaben ist ein Fehldruck möglich, siehe Abb. 6.)

(6) Verschiedene Tasten der Tastatur drücken.

(Die gesamte Tastatur muß blockiert sein.)

(7) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

(Im Kontrollochstreifenabschnitt CHIFFR.

erfolgt bei erstmaliger Benutzung eine

Kontrollochung.)

(8) Verschiedene Buchstabentasten der Tastatur drücken.

(Die Hauptwelle des Gerätes darf nicht ausgelöst werden.)

(9) Kontrollochstreifenabschnitte CHIFFR.

und DEKOMB.

entsprechend Markie-

rungen (siehe Abb. 9) neu in die Transmitter einlegen.

(10) Betriebsartenschalter auf D

(Dechiffrieren) schalten.

Verschiedene Tasten der Tastatur drücken.

(Die gesamte Tastatur muß blockiert sein.)

(11) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

Taste WR/Zl

drücken.

(Wagenrücklauf und Zeilenvorschub müssen vom Wagen ausgeführt werden.)

(12) Betriebsartenschalter auf D

(Dechiffrieren) schalten.

Taste EIN

am Transmitter des Dekombinators drücken.

(Der erste Teil des Klartextes muß auf dem Blatt ausgedruckt und als Schrittgruppen

im Lochstreifen gelocht werden, siehe Abb. 6. Nach Lesen der 32. Kombination

im Kontrollochstreifenabschnitt DECOMB.

muß das Gerät automatisch stoppen.)

(13) Taste EIN

am Transmitter des Dekombinators drücken.

(Der restliche Teil des Klartextes muß auf dem Blatt ausgedruckt und als Schrittgrup-

pen im Lochstreifen gelocht werden, siehe Abb. 6. Nach Lesen der 32. Kombi-

nation im Kontrollochstreifenabschnitt DECOMB.

muß das Gerät automatisch

stoppen.)

(14) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

Transmitterklappe des Chiffrators und des Dekombinators öffnen und die Kon-

trollochstreifenabschnitte aus den Transmittern nehmen.

(15) Knopf Dauerauslösung ZwR

drücken, Lochstreifen ca. 5 cm vorlaufen lassen, ab-

reißen und vernichten.

(16) Netzschalter des Gerätes auf AUS

schalten.

2.2.6. Verpacken des Gerätes

Das Verpacken des Gerätes ist in folgender Reihenfolge durch-

zuführen:

| zum Transport außerhalb

nach Dienstschluß | der Diensträume

(1) Gerät entsprechend den Ab- | (1) Gerät entsprechend den

schnitten 2.2.2. und 2.2.5. | Abschnitten 2.2.2. und

reinigen, abschmieren und | 2.2.5. reinigen und kon-

kontrollieren. | trollieren.

(2) Mechanische Baugruppen in Stoppstellung bringen.

(3) Wagen in die mittlere Stellung führen.

(4) Anschlußstecker des Gerätes unter die obere Gehäuseklappe

legen.

(5) Abfallkasten des Lochers leeren.

(6) Gerät mit Schutzhaube abdecken und versiegeln.

| (7) Oberteil der Transport-

| kiste aufsetzen, Verschluß

| schließen und Transport-

| kiste versiegeln.

2.3. Schlüsselunterlagen

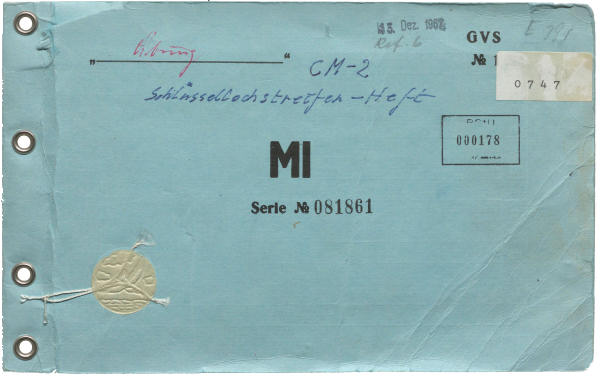

2.3.1. Schlüssellochstreifenheft

Die Additionsreihen, in Form von Schlüssellochstreifenabschnit-

ten (5-Kanallochstreifen), sind in Heften untergebracht. Jedes

Exemplar einer Serie enthält eine Kenngruppentafel, die soviel

Kenngruppen umfaßt wie das Heft Schlüssellochstreifenabschnitte

enthält.

Auf der Verpackung sind folgende Kennzeichnungen enthalten:

- Geheimhaltungsstufe

- MI

(Maschine individuell: Auflage 2),

- MZ

(Maschine zirkular: Auflage 3 und höher)

- Serien- und Exemplarnummer: Ex. 1 dient zum Chiffrieren,

die übrigen Exemplare zum Dechiffrieren.

Auf der Innenseite der Hefte befindet sich Raum für folgende

Eintragungen:

- Nummer des entnommenen Schlüssellochstreifenabschnittes

- Datum der Entnahme des Schlüssellochstreifenabschnittes

- Unterschrift des Bearbeiters.

Das Öffnen der Hefte und die Entnahme von Schlüssellochstrei-

fenabschnitten darf nur erfolgen, wenn sie unmittelbar zum

Chiffrieren bzw. Dechiffrieren verwendet werden sollen.

2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt

2.3.2.1. Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, einzeln durch lichtun-

durchlässiges Papier gegen vorzeitige Einsichtnahme geschützt,

im Heft untergebracht.

Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt enthält 500 Schrittgruppen.

Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, mit 01 beginnend, fort-

laufend numeriert. Sie sind in dieser Reihenfolge zu verwenden.

Die Schlüssellochstreifenabschnitte für die Chiffrierung enthalten

vor der erste Schrittgruppe eine Steuerlochung (Abb. 1).

Abb. 1 Schlüssellochstreifenabschnitt

Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt darf zum Chiffrieren nicht

mehr als einmal benutzt werden!

2.3.2.2. Die Entnahme der Schlüssellochstreifenabschnitte ist in der Ent-

nahmetabelle durch Datum und Unterschrift nachzuweisen.

Auf entnommenen Schlüssellochstreifenabschnitten ist die Serien-

nummer des Heftes einzutragen.

2.3.2.3. über freigelegte nicht benutzte Schlüssellochstreifenabschnitte

ist zusätzlich Nachweis zu führen.

Auf dem Heftumschlag ist zu vermerken Nr. …………

bis …… nicht benutzt (Datum, Unterschrift)

.

Falls nicht anders angewiesen, sind diese Schlüssellochstreifen-

abschnitte bis zur Bearbeitung es nächsten Spruches im Heft,

bei Dienstschluß im versiegelten Umschlag beim Schlüsselloch-

streifenheft mit Angabe der Geheimhaltungsstufe (GVS), aufzu-

bewahren.

Bei Benutzung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist auf dem

Heftumschlag zu vermerken Benutzt (Datum, Unterschrift)

.

2.3.2.4. Schlüssellochstreifenabschnitte mit Beschädigungen, die das Chif-

frieren beeinträchtigen, dürfen nicht zum Chiffrieren verwendet

werden. Das Chiffrieren des Klartextes ist dann mit dem nächst-

folgenden noch nicht verwendeten Schlüssellochstreifenabschnitt

neu zu beginnen.

2.3.2.5. Wenn nicht anders angewiesen, sind zur Bearbeitung benutzte

und aus dem Heft gelöste unbenutzte Schlüssellochstreifenab-

schnitte innerhalb von 48 Stunden zu vernichten.

über die Vernichtung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist Nach-

weis zu führen.

2.3.3. Kenngruppentafel

Die Kenngruppentafel ist durch lichtundurchlässiges Papier ge-

gen vorzeitige Einsichtnahme abgesichert, als Tabelle im Heft

befestigt untergebracht.

Die Kenngruppentafel enthält als Kenngruppen fünfstellige Buch-

stabengruppen (lateinisch). Jedem Schlüssellochstreifenabschnitt

des Heftes ist entsprechend der Abschnittsnummer eindeutig eine

Kenngruppe zugeordnet. Die Kenngruppen sind spaltenweise von

oben nach unten, in der Reihenfolge der Spalten von links nach

rechts, aus der Kenngruppentafel zu entnehmen (Abb. 2).

QPVYA | VLHCG | VKAKZ | KHXCA | OXMZV |

TUQKL | GCRCW | XXJBT | MMDLV | IVBVT |

YQHHT | CAQZT | YNGJO | IDWVS | CZREZ |

REMEN | ACFTS | GZDDT | VCTKG | ONEES |

IPYXM | SFTLX | GNENM | OWMYP | QXGBL |

Dem Schlüssellochstreifenabschnitt 11 ist die Kenngruppe

VKAKZ zugeordnet.

Abb. 2 Kenngruppentafel

Die Kenngruppe, die dem zum Chiffrieren benutzten Schlüssel-

lochstreifenabschnitt zugeordnet ist, wird an den Anfang des

Chiffretextes gesetzt.

Werden mehrere Schlüssellochstreifenabschnitte zum Chiffrieren

eines Klartextes verwendet, so wird nur die Kenngruppe des

zuerst benutzten Schlüssellochstreifenabschnittes an den Anfang

des Chiffretextes gesetzt. Kenngruppen benutzter Schlüsselloch-

streifenabschnitte sind in der Kenngruppentafel zu streichen

(Abb. 2).

2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen

Die Leitstelle des Schlüsselbereiches (verantwortliche Chiffrier-

stelle) ordnet den Wechsel und die Außerkraftsetzung von

Schlüsselunterlagen an.

Die Chiffrierstellen haben von der Leitstelle rechtzeitig neue

Schlüsselunterlagen anzufordern, so daß ein kontinuierlicher

Chiffrierverkehr gewährleistet ist.

3. Herrichtung der Klartexte

3.1. Falls nicht anders angewiesen, ist jeder zu chiffrierende Klartext

wie folgt zu gliedern:

(1) VS-Einstufung (VS-Nr.)

(2) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Empfängers

(3) eigentlicher Text (ggf. mit Wiederholungen)

(4) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Absenders.

Im Verkehr der Chiffrierstellen untereinander können Empfän-

ger und Absender weggelassen werden. Dasselbe trifft zu bei

ständig wiederkehrenden Meldungen, Berichten usw. aus denen

klar hervorgeht, wer Empfänger und Absender sind.

3.2. Kürzungen des Klartextes sind statthaft, wenn Sinnentstellungen

ausgeschlossen sind und keine buchstabengetreue Wiedergabe des

Klartextes gefordert wird.

3.3. Die Interpunktionszeichen sind folgendermaßen darzustellen:

, - komma - - strich

· - pkt / - sstrich

: - dkpt

() - kl

Interpunktionszeichen können weggelassen werden, wenn Sinn-

entstellungen ausgeschlossen sind (beachte die Abschnitte 3.4.

und 3.5.).

(Beispiele 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16)

Alle weiteren Zeichen sind als Wörter voll auszuschreiben

(Beispiel 2).

3.4. Einfacher Zwischenraum ist zu ersetzen:

(1) zwischen aufeinanderfolgenden Wörtern, zwischen Stunden-

und Minutenangaben, vor und nach einfachen Zahlenanga-

ben, zwischen gebildeten Zifferngruppen, allgemein gebräuch-

lichen Abkürzungen usw.

(Beispiele 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15);

(2) zwischen Buchstaben wichtiger bzw. schwieriger Eigennamen

(Beispiel 3, 16);

(3) anstelle von Satzzeichen (Bindestrich usw.) bei Orts- und

Straßennamen (Beispiel4).

3.5. Zweifacher Zwischenraum ist zu setzen:

(1) vor und nach Eigennamen, geschlossenen Ausdrücken, Begrif-

fen, Zahlenangaben und Bezeichnungen, die bereits durch

einfache Zwischenräume zum besseren Verständnis oder aus

anderen Gründen unterteilt wurden (Beispiele 1, 3, 4, 5, 13,

14, 15);

(2) vor und nach Wiederholungen von Eigennamen und Bezeichn-

nungen (Beispiel 16).

(3) anstelle des Kommas, wenn Sinnentstellungen ausgeschlossen

sind (Beispiel 15).

3.6. Fünffacher Zwischenraum ist zu setzen, wenn im Klartext ein

Absatz vorgesehen ist.

Die Taste WR/Zl

darf nicht benutzt werden.

3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen sind in der Reih-

henfolge herzurichten, wie sie vom Absender angegeben wurden.

Um bei tabellarischen Aufstellungen die einzelnen Positionen der

Tabellen eindeutig den Spalten zuzuordnen, sind den jeweiligen

Spaltenbenennungen und den zugehörigen Positionen die gleichen

Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets voranzustellen

(Beispiel 5).

bei einfachen Aufzählungen sind arabische Zahlen durch Buch-

staben in der Reihenfolge des Alphabets unter Auslassung des

Buchstabens x zu schreiben (Beispiel 6). Vor und nach diesen

Buchstaben ist ein zweifacher Zwischenraum zu setzten (Beispiel

5).

3.8. Umlaute und die Schriftzeichen ß

und x

sind wie folgt zu ersetzen (Beispiele 4, 7, 9, 10, 13, 14) und bei

gesperrt geschriebenen Wörtern als eine Einheit zu behandeln

(Beispiel 3):

ä - ae ö - oe ü - ue ß - sz x - yy

3.9. Zahlen und Buchstaben-Ziffernfolgen sind in der Reihenfolge

ihrer Elemente, die Ziffern als Zahlwörter bzw. entsprechend

ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiele 1, 4, 8, 9, 10, 16).

Satzzeichen innerhalb von Ziffern- bzw. Buchstaben-Zifferngrup-

pen können, falls Sinnentstellungen ausgeschlossen sind, wegge-

lassen werden (Beispiel 5).

Positionsangaben nach Längen- und Breitengraden sind in der

Reihenfolge - Gradangabe, Minutenangabe, Komma, Zehntel-

minutenangabe, Breiten- bzw. Längenbezeichnungen zu schreiben

(Beispiel 11).

3.10. Ordnungszahlen sind in der Reihenfolge ihrer Ziffern, die Ziffern

als Zahlwörter mit der Abkürzung pkt

bzw. entsprechend

ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 12).

Steht das Tagesdatum so in Verbindung mit der Monatsangabe,

daß Mißverständnisse ausgeschlossen sind, kann die Abkürzung

pkt

entfallen (Beispiel 15).

3.11. Römische Zahlen sind als Grundzahlen zu schreiben.

Vor jeder römischen Zahl ist zur Unterscheidung von Grund-

zahlen die Abkürzung roem

zu setzen (Beispiel 13).

3.12. Bei Uhrzeiten sind

- volle Stunden als zweistellige Zahlen;

- Stunden mit Minutenangaben als vierstellige Zahlen ohne

Satzzeichen

bzw. entsprechend ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 14).

3.13. Monatsangaben sind in folgender Form als Kurzwörter zu

schreiben:

jan, febr, maerz, april, mai, juni, july, aug, sept, okt, nov, dez

(Beispiel 15).

3.14. Jahreszahlen können, sofern Mißverständnisse ausgeschlossen

sind gekürzt oder weggelassen werden (Beispiel 15).

3.15. Wiederholungen von Wörtern (z.B. Eigennamen) und anderen

Zeichengruppen (z.B. polizeiliche Kennzeichen oder Typenbe-

zeichnungen) sind vorzunehmen, wenn durch Verstümmelungen

einzelner Zeichen Sinnentstellungen auftreten könnten oder die

zeichengetreue Wiedergabe er Originalscheibweise gewähr-

leistet sein muß.

Je nach den Anwendungsbedingungen können Wiederholungen

unmittelbar im Anschluß an das zu wiederholende Wort oder an

Wortgruppen angefügt werden (Beispiele 9, 16).

Wichtige Angaben sind zur Vermeidung von Rückfragen durch

eine zweite Wiederholung abzusichern (Beispiel 16). Wiederho-

lungen sind durch das Wiederholungssignal rpt

anzukündigen.

In zu wiederholenden Wörtern sind die Bigramme ae

, oe

,

ue

und sz

, wenn sie mit der Originalschreibweise identisch

sind, zu verdoppeln (Beispiel 16).

3.16. Beim Verschreiben ist das Irrungszeichen vv

zu setzen und

anschließend mit dem berichtigten Wort neu zu beginnen.

3.17. Fortsetzungen sind zu bilden, wenn Klartexte aus praktischen

Erwägungen geteilt werden.

(1) Jeder Teil ist als selbständiger Klartext, d.h. unter Ver-

wendung eines neuen Spruchschlüssels, zu bearbeiten.

(2) Der erste Teil muß enthalten: VS-Einstufung, Empfänger,

den ersten Teil des Textes, der zur Kennzeichnung am Ende

den Fortsetzungsvermerk a ff

erhält, der angibt, daß ein

weiterer Teil folgt.

(3) Jeder weitere Teil ist in der Reihenfolge des Alphabets am

Anfang des Textes mit einem der Buchstaben b

, c

, d

… und am Ende des Textes (außer dem letzten Teil) mit dem

Fortsetzungsvermerk ff

zu kennzeichnen.

(4) der letzte Teil muß den Absender enthalten.

(Beispiel 17)

Werden mehrere Sprüche mit Fortsetzungen gleichzeitig an einen

Empfänger übermittelt, so erhalten die weiteren Sprüche zur

Unterscheidung einen weiteren Buchstaben in der Reihenfolge

des Alphabets zugewiesen (Beispiel 18).

3.18. Zirkulare Telegramme mit individuellen Textteilen sind wie folgt

zu bearbeiten:

(1) Jeweils die zirkularen und individuellen Textteile zusammen-

fassen.

(2) Anstelle des zirkularen Textes im individuellen Text und des

individuellen Textes im zirkularen Text nacheinander die

gleichen Kennzeichen ia

, ib

, ic

… einsetzen.

(3) Die Kennzeichen vom eigentlichen Text durch zweifachen

Zwischenraum trennen.

(4) Die zirkularen und individuellen Textteile getrennt als einen

zirkularen und einen individuellen Spruch bearbeiten.

(Beispiel 19)

3.19. Weiterleitungen sind grundsätzlich nur gestattet, wenn keine di-

rekte Chiffrierverbindung von einer Dienststelle zu einer ande-

ren besteht bzw. die Chiffrierverbindung zeitweilig unterbrochen

ist.

Der Spruch ist dann chiffriert über die nächstvorgesetzte Dienst-

stelle, die mit dem Empfänger Chiffrierverbindung hat, zu Wei-

terleitung zu geben.

(1) Von der absendenden Dienststelle sind wwwww

(Weiter-

leitung) als erste Klartextgruppe, der gesamte letztendliche

Empfänger und der Absender zu chiffrieren.

(2) Von der weiterleitenden Dienststelle ist der dechiffrierte

Spruch mit neuem Spruchschlüssel zu bearbeiten. Der Emp-

fänger und der gesamte ursprüngliche Absender sind zu

chiffrieren.

(Beispiel 20)

4. Herstellung von Klartextlochstreifen

Bei der Herstellung von Klartextlochstreifen sind in der Reihen-

folge nachstehende Arbeitsgänge einzuhalten:

(1) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

Arbeitsartenschalter auf BL

(Blatt/Lochstreifen) schalten.

(2) Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen.

(3) Taste WR/Zl

einmal drücken.

Knopf Dauerauslösung ZwR

drücken und Lochstreifen ca.

5 cm vorlaufen lassen.

(4) Hergerichteten Klartext über die Tastatur eintasten.

(5) Nach Eintasten des letzten Klarelements des Klartextes das

Blatt aus dem Wagen spannen.

(6) Hebel für 32. Kombination einmal drücken.

Knopf Dauerauslösung ZwR

drücken und Lochstreifen ca.

10 cm vorlaufen lassen.

Lochstreifen abreißen.

(7) Netzschalter des Gerätes auf AUS

schalten.

Klartextlochstreifen sind deutlich mit der Aufschrift KLAR-

TEXT

zu kennzeichnen!

5. Einlegen der Lochstreifen

5.1. Einlegen des Schlüssellochstreifenabschnittes

(1) Schlüssellochstreifenabschnitt dem Heft entnehmen und

glätten.

(2) Transmitterklappe des Chiffrators öffnen.

(3) Schlüssellochstreifenabschnitt von rechts mit dem Ende, auf

dem die Abschnittsnummer aufgedruckt ist, mit der Nummer

nach oben, in den Transmitter des Chiffrators einlegen.

Die erste Schrittgruppe (von der Nummer aus) muß sich über

den Abfühlstiften des Transmitters des Chiffrators befinden

(bei Schlüssellochstreifenabschnitten mit Steuerlochung muß

sich das Steuerloch einen Schritt vor dem Freigabeabfühlstift

des Transmitters des Chiffrators befinden).

(4) Transmitterklappe des Chiffrators schließen.

5.2. Einlegen des Klar- bzw. Chiffretextlochstreifens

(1) Transmitterklappe des Dekombinators öffnen.

(2) Klar- bzw. Chiffretextlochstreifen so in den Transmitter des

Dekombinators einlegen, daß sich die erste zu bearbeitende

Schrittgruppe über den Abfühlstiften des Transmitters des

Dekombinators befindet.

(3) Transmitterklappe des Dekombinators schließen.

Klartextlochstreifen müssen deutlich mit der Aufschrift KLAR-

TEXT

gekennzeichnet sein!

6. Chiffrieren

6.1. Erkennungsgruppen

Zu den Erkennungsgruppen gehören die Unterscheidungsgruppe

und die Kenngruppe (siehe Abbildungen 7 und 8).

6.1.1. Die Kenngruppe bestimmt die Abschnittsnummer der ersten zu

verwendeten Schlüssellochstreifenabschnittes beim Chiffrieren

und Dechiffrieren.

Sie ist bei Chiffrieren vor die erste Chiffretextgruppe zu setzen.

6.1.2. Die Unterscheidungsgruppe kennzeichnet einen zirkularen Spruch

und besteht aus der fünfstelligen Buchstabengruppe zzzzz

.

Sie ist beim Chiffrieren vor die Kenngruppe zu setzen.

6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren

| Chiffrieren auf Blatt | Chiffrieren auf Lochstreifen | Chiffrieren auf Blatt und Lochstreifen | |

|---|---|---|---|

| 6.2.1. | Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen. | ||

Arbeitsartenschalter auf B (Blatt) schalten. | Arbeitsartenschalter auf L (Lochstreifen) schalten. | Arbeitsartenschalter auf BL (Blatt/Lochstreifen) schalten. | |

Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. | |||

Knopf Dauerauslösung ZwRdrücken und Lochstreifen ca. 15 cm vorlaufen lassen. | |||

Taste WR/Zleinmal drücken. | |||

Falls zirkularer Spruch, Unterscheidungsgruppe (siehe Abschnitt 6.1.2.) eintasten und Taste ZwR einmal drücken. Kenngruppe eintasten (beachte Abschnitte 2.3.3. und 6.1.1.). Gruppenzähler auf Null stellen. Betriebsartenschalter auf C(Chiffrieren) schalten. (Dadurch werden die x-Taste und die Taste WR/Zlgesperrt. Es erfolgt eine Sperrlochung im Schlüssellochstreifenabschnitt.) | |||

| (Im Chiffretextlochstreifen wird die 32. Kombination gelocht) | |||

| Bei Eingabe des hergerichteten Klartextes über | |||

| die Tastatur | den Transmitter des Dekombinators | ||

| Klartextlochstreifen entsprechend Abschnitt 5.2. in den Transmitter einlegen. | |||

| 6.2.6. | Klartext eintasten. | Taste EINam Transmitter des Dekombinators drücken. | |

| Chiffrieren auf Blatt | Chiffrieren auf Lochstreifen | Chiffrieren auf Blatt und Lochstreifen | |

| 6.2.7. | Bei überschreiten von jeweils 100 Chiffretextgruppen stoppt das Gerät automatisch. Betriebsartenschalter K(Klartext) schalten. Schlüssellochstreifen aus dem Transmitter des Chiffrators herausnehmen. Bei Notwendigkeit ein neues Blatt in den Wagen einspannen. Taste WR/Zleinmal drücken. Folgenden gültigen Schlüssellochstreifenabschnitt entsprechend Abschnitt 5.1. einlegen. Betriebsartenschalter auf C(Chiffrieren) schalten. Folgenden Klartext entsprechend Abschnitt 6.2.6. eingeben. | ||

| 6.2.8. | Unvollständige Gruppe am Ende des Chiffretextes durch Eingabe des Zwischenraumes zur Fünfer- gruppe auffüllen. Gruppenzähler ablesen. | ||

| 6.2.9. | Nach Beenden des Chiffrierens: Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Transmitter des Chiffrators herausnehmen. | ||

| Hebel für 32. Kombination einmal drücken. Knopf Dauerauslösung ZwRdrücken und Lochstreifen ca. 10 cm vorlaufen lassen. | |||

Netzschalter des Gerätes auf AUSschalten. | |||

| Blatt aus dem Wagen spannen. | Lochstreifen abreißen. | Lochstreifen abreißen und Blatt aus dem Wagen spannen. | |

| Für die Nachrichtenübermittlung notwendige Dienstvermerke auf dem | |||

| Blatt (Spruchformular) hand- schriftlich eintragen. | Anfang des Chiffretextloch- streifens handschriftlich eintragen. | Blatt (Spruchformular) bzw. auf dem Anfang des Chiffretextlochstreifens hand- schriftlich eintragen. | |

| 6.2.11. | Chiffretext oder Anfang des Chiffretextes entsprechend Abschnitt 7.2.1. und 7.2.4. ff dechiffrieren, falls eine Kontrolle auf einwandfreies Chiffrieren erforderlich ist. | ||

7. Dechiffrieren

7.1. Allgemeines

Chiffretextlochstreifen, die entsprechend Gebrauchsanweisung

B zum Verfahren CM-2

hergestellt wurden, weisen folgende

wesentliche Besonderheiten auf:

- Beim Vor- und Nachlauf ist anstelle der Steuerkombination

ZwR

die 32. Kombination

enthalten.

- Im Lochstreifen ist vor der Kenn- oder Unterscheidungsgruppe

die Steuerkombination Bu

enthalten.

- Nach jeweils 100 Chiffretextgruppen ist einmal anstelle der

Steuerkombination WR

die Steuerkombination Zl

enthal-

ten.

7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren

Folgende Arbeitsgänge sind bei Notwendigkeit und unter Be-

achtung der Art der Vorlage des Chiffretextes in nachstehender

Reihenfolge durchzuführen:

7.2.1. (1) Gerät entsprechend Abschnitt 2.2.4. in Betrieb nehmen.

(2) Arbeitsartenschalter auf B

(Blatt) bzw. BL

(Blatt/Loch-

streifen) schalten.

(3) Betriebsartenschalter auf K

(Klartext) schalten.

(4) Taste WR/ZI

einmal drücken.

7.2.2. Bei Vorlage des Spruches auf Lochstreifen und Notwendigkeit

der Reproduktion der Erkennungsgruppen:

(1) Lochstreifen mit erster Schrittgruppe der Unterscheidungs-

gruppe bzw. Kenngruppe entsprechend Abschnitt 5.2. in den

Transmitter des Dekombinators einlegen.

(2) Taste EIN

am Transmitter des Dekombinators drücken.

(Erkennungsgruppen, siehe Abschnitt 6.1., werden auf Blatt

ausgeschrieben.)

(3) Taste WR/ZI

einmal drücken.

7.2.3. (1) Anhand des Absenders und der Unterscheidungsgruppe (siehe

Abschnitt 6.1.2.) das Eingangsheft bestimmen.

(2) Anhand der Kenngruppe (siehe Abschnitt 2.3.3.) den ersten

zum Dechiffrieren zu verwendenden Schlüssellochstreifenab-

schnitt bestimmen.

7.2.4. (1) Schlüssellochstreifenabschnitt entsprechend Abschnitt 5.1. ein-

legen.

(2) Betriebsartenschalter auf D

(Dechiffrieren) schalten, Grup-

penzähler auf Null stellen.

7.2.5. Bei Eingabe des Chiffretextes über

| die Tastatur | den Transmitter des Dekombinators | |

|---|---|---|

| (1) Chiffretextlochstreifen mit der ersten Schrittgruppe des Chiffretextes ent- sprechend Abschnitt 5.2. einlegen | ||

| 7.2.6. | Chiffretext eintasten | (2) Taste AUS(Einzelaus- lösung) am Transmitter des Dekombinators mehrmals drücken. |

| (3) Erscheint Klartext: Taste EIN(Dauer- auslösung) am Trans- mitter des Dekombinators einmal drücken. | ||

| (Klartext wird auf Blatt ausgeschrieben.) | ||

| 7.2.7. | Nach Eingabe von genau 100 Chiffretextgruppen stoppt das Ge- rät automatisch. (1) Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. (2) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Transmitter des Chif- frators herausnehmen. (3) Folgenden gültigen Schlüssellochstreifenabschnitt entspre- chend Abschnitt 5.1. einlegen. (4) Betriebsartenschalter auf D(Dechiffrieren) schalten. | |

Taste EIN(Dauerauslösung) am Transmitter des Dekom- binators einmal drücken. (Steuerkombinationen werden überlesen.) | ||

| (5) Folgenden Chiffretext entsprechend Abschnitt 7.2.6. eingeben. 7.2.8. Nach Beenden des Dechiffrierens: (1) Betriebsartenschalter auf K(Klartext) schalten. (2) Schlüssellochstreifenabschnitt aus dem Transmitter des Chif- frators herausnehmen. (3) Netzschalter des Gerätes auf AUSschalten. (4) Blatt mit Klartext aus dem Wagen spannen. (5) Im erhaltenen Klartext Verstümmelungen beseitigen und Arbeitsangaben streichen. | ||

| Chiffretextlochstreifen aus dem Transmitter des Dekom- binators herausnehmen. | ||

8. Entstümmelungen

8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang

(1) Überprüfen, ob das Chiffrieren mit dem Schlüssellochstreifen-

abschnitt nächstniedriger oder nächsthöherer Nummerierung

erfolgte.

(2) Überprüfen, ob zum Chiffrieren Schlüsselunterlagen der Chif-

frierverbindung eines anderen möglichen Schlüsselbereiches

verwendet wurden.

(3) Überprüfung der ersten Chiffretextgruppen auf Verstümme-

lungen.

(4) Ist die Kenngruppe im gültigen Schlüssellochstreifenheft bzw.

auf dem ausgedruckten Formular nicht auffindbar, ist es

statthaft, Kenngruppentafeln nächstfolgender Schlüsselloch-

streifenhefte freizulegen.

8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt

| Art der Verstümmelung | Auswirkung | Beseitigung | |

|---|---|---|---|

| 8.2.1. | Unvollständige Gruppe | Der Klartext ist von dieser Stelle ab Ver- stümmelt, da eine Ver- schiebung der Additions- reihe zum Chiffretext erfolgt ist. | (1) Stelle des fehlenden Buchstabens bzw. der fehlenden Buchstaben feststellen. (2) Beliebige Buchstaben so oft eintasten, bis die Gruppe aufgefüllt ist. |

| 8.2.2. | Gruppe mit mehr als fünf Buchstaben | Siehe Abschnitt 8.2.1. | Stelle der zusätzlichen Buchstaben feststellen, zusätzliche Buchstaben weglassen. |

| 8.2.3. | Fehlende Gruppen | Siehe Abschnitt 8.2.1. | (1) Gruppenanzahl entsprechend Spruchkopf überprüfen. (2) Ab Verstümmelung folgende Gruppe so oft eintasten, bis sinnvoller Klartext erscheint. |

| 8.2.4. | Zusätzliche Gruppen | Siehe Abschnitt 8.2.1. | (1) Gruppenanzahl entsprechend Spruchkopf überprüfen. (2) Gleiche zusätzliche Gruppen im Chiffretext streichen. (3) Werden gleiche Gruppen nicht festgestellt, so ab Verstümmelung nach jeder weiteren eingetasteten Chiffretextgruppe - Schlüssellochstreifenabschnitt mit der Handkurbel um fünf Schrittgruppen zurückdrehen, bis sinnvoller Klartext erscheint; - eine Chiffretextgruppe überspringen, bis sinnvoller Klartext erscheint. |

| 8.3. | Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens | ||

| 8.3.1. | Fehlende Chiffretext- schrittgruppen (1) Fehlende Fünfer- gruppen (2) Unvollständige Fünfergruppen | Der Klartext ist von dieser Stelle ab Ver- stümmelung, da eine Ver- schiebung der Additions- reihe zum Chiffretext erfolgt ist. | 1. Möglichkeit Schlüssellochstreifenabschnitt um so viele Schrittgruppen nach vorn transportieren wie Schrittgruppen im Chiffretextlochstreifen fehlen. Der Schlüssellochstreifenabschnitt kann nach vorn transportiert werden, indem - der Hebel schrittweise Transport (siehe Abb. 4) betätigt wird oder - die Handkurbel eingeführt und in Uhr- zeigersinn gedreht wird. eine Umdrehung der Kurbel entspricht dem Transport einer Schrittgruppe. Achtung: Nach entsprechenden Um- drehung ist die Handkurbel wieder aus dem Gerät zu ent- fernen! Auf dem Blatt erschienen anstelle von Buchstaben Zwischenräume. Fehlende Buchstaben sind gegebenenfalls einzusetzen. 2. Möglichkeit Chiffretextlochstreifen um so viele Schritt- gruppen zurücktransportieren, wie Schritt- gruppen im Chiffretextlochstreifen fehlen. Auf dem Blatt erscheinen für fehlende Schrittgrup- pen beliebige Buchstaben. |

| 8.3.2. | Zusätzliche Chiffretext- schrittgruppen (1) Zusätzliche Fünfergruppen. (2) Gruppen mit mehr als fünf Schritt- gruppen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | (1) Feststellen, welche Schrittgruppen zusätz- lich im Chiffretextlochstreifen enthalten sind. Diese Schrittgruppen nicht bearbeiten. Auf Blatt erschienen keine zusätzlichen oder falsche Buchstaben (2) Ist eine Feststellung zusätzlicher Schritt- gruppen nicht möglich, so Chiffretextloch- streifen um so viele Schrittgruppen nach vorn transportieren, wie zusätzliche Schritt- gruppen im Chiffretextlochstreifen ent- halten sind. Auf dem Blatt erscheinen beliebige Buchstaben, die aus dem Zusammenhang zu berichtigen sind. |

| 8.3.3. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen befinden sich die Steuerkombinationen WR, Zl, ZwR im Chiffretextlochstreifen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | |

| 8.3.4. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen befinden sich die 32. Kombination im Chiffretextlochstreifen. | Das Gerät stoppt. Bei erneutem Start er- folgt eine Verschiebung der Additionsreihe zum Chiffretext, und der Klar- text ist verstümmelt. | Siehe Abschnitt 8.3.1. |

| 8.3.5. | Anstelle der Steuer- kombination WR,Zl und ZwR befinden sich Chiffretextschritt- gruppen im Chiffretext- lochstreifen. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | Siehe Abschnitt 8.3.2. |

| 8.3.6. | Anstelle von Chiffre- textschrittgruppen stehen die Steuerkom- binationen Bu und Zi. | Für diese Steuerkombi- nationen erschient auf Blatt ein Zwischenraum und im Lochstreifen eine 32. Kombination. | Die fehlenden Buchstaben sind aus dem Zusammenhang zu ergänzen. |

| 8.3.7. | Im Chiffretextlochstrei- fen sind zusätzlich die Steuerkombinationen Bu und Zi enthalten. | Siehe Abschnitt 8.3.1. | Siehe Abschnitt 8.3.2. |

9. Rückfragen

9.1. Eine Rückfrage hat zu erfolgen, wenn in einem empfangenen

Spruch Verstümmelungen enthalten sind, die nicht aus dem

Zusammenhang oder durch Entstümmelungsversuche berichtigt

werden können.

9.2. Es ist offen eine Wiederholung der Übermittlung des Spruches

oder der verstümmelten Gruppen des Spruches bei der absen-

denden Chiffrierstelle anzufordern (Beispiel 21).

Es ist verboten, weiter Mitteilungen offen zu geben.

9.3. Treten nach wiederholter Übermittlung des Spruches oder der

verstümmelten Gruppen des Spruches im Wesentlichen die glei-

chen Fehler auf, und ist ein Dechiffrieren nicht möglich, ist offen

eine Neubearbeitung des Spruches bzw. der betreffenden Teile

des Spruches (nur vollständige Wörter) bei der absendenden Chif-

frierstelle anzufordern (Beispiel 22).

Es ist verboten, weitere Mitteilungen offen zu geben.

Der angeforderte Spruch bzw. die angeforderten Teile des Spru-

ches (nur vollständige Wörter) sind dann von der absendenden

Chiffrierstelle mit neuen Spruchschlüssel zu chiffrieren.

10. Sicherheitsbestimmungen

10.1. Allgemeines

(1) Chiffrierunterlagen sind nach den entsprechenden grundsätz-

lichen Weisungen zu behandeln.

(2) Bei besonderen Vorkommnissen ist vor Einleitung weiterer

Sofortmaßnahmen entsprechend den bestehenden Bestim-

mungen Meldung zu erstatten.

(3) Mitteilungen über Kompromittierung sind bei Übertragung

über Nachrichtenkanäle unter Verwendung der folgenden

für diesen Verkehr vorgesehenen, nichtkompromittierten

Schlüsselunterlagen zu chiffrieren.

10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen

Vorkommnisse Sofortmaßnahmen

(1) Kompromittierung von

Klartext

a) vor Übermittlung: Mitteilung über Kompromittierung an Absender der Nachricht. Weitere

Bearbeitung erst nach Rücksprache mit diesem.

b) durch offene Über- Mitteilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger der

mittlung oder nach Nachricht.

Übermittlung:

(2) Kompromittierung

eines Exemplars einer

Schlüsselserie

a) vor Übermittlung Außerkraftsetzung aller Exemplare der betreffenden Schlüsselserie.

damit bearbeiteter

Sprüche:

b) nach Übermittlung Außerkraftsetzung aller Exemplare der betreffenden Schlüsselserie. Mit-

damit bearbeiteter teilung über Kompromittierung an Absender und Empfänger damit

Sprüche: übermittelter Nachrichten.

(3) Kompromittierung von

Schlüssellochstreifen-

abschnitten

a) vor Übermittlung - Bereits bearbeitete Klartexte mit den nächsten für diesen Verkehr

damit bearbeiteter vorgesehenen nichtkompromittierten Schlüssellochstreifenabschnitten

Sprüche: neu chiffrieren.

- Mitteilung über Kompromittierung an Chiffrierstelle(n) desselben

Schlüsselbereiches.

- Kompromittierte Schlüssellochstreifenabschnitte, falls nicht anders an-

gewiesen, innerhalb 48 Stunden vernichten.

b) nach Übermittlung Mitteilung über Kompromittierung der betreffenden Textteile an Ab-

damit bearbeiteter sender und Empfänger der Nachricht.

Sprüche:

(4) Wiederholtes Benutzen

von mehr als 10 Schritt-

gruppen eines Schlüs-

sellochstreifenabschnit-

tes zum Chiffrieren

a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.

des Spruches:

b) und Übermittlung Mitteilung über Kompromittierung der betreffenden Textteile an absen-

des so bearbeiteten dende oder empfangende Chiffrierstelle und Mitteilung an Absender und

Spruches: Empfänger der Nachricht.

(5) Einsetzen einer falschen

Kenngruppe, Chiffrieren

der Kenngruppe, Fehlen

der Kenngruppe

a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.

des Spruches:

b) und Übermittlung Bei Notwendigkeit Mitteilung der richtigen Kenngruppe an empfangende

des Spruches: Chiffrierstelle.

(6) Kompromittierung der Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.

Kenngruppentafel.

(7) Beschädigung des Sie- Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.

gels des Chiffrierge-

rätes durch unbefugte

Personen.

(8) Nichtversiegeln des Meldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.

Chiffriergerätes bei

Dienstschluß oder

Transport.

(9) Kompromittierung des Sofortmeldung, aber keine weiteren Sofortmaßnahmen erforderlich.

Chiffriergerätes.

(10) Chiffrieren und De-

chiffrieren trotz

Mängel am Chiffrier-

gerät

a) ohne Übermittlung - Klartext mit funktionstüchtigem Gerät und noch nicht benutzten

des chiffrierten Schlüsselunterlagen neu bearbeiten.

Spruches: - Reparatur des Gerätes veranlassen.

b) und Übermittlung - Sofortmeldung erforderlich.

des chiffrierten - Ursachen und Auswirkungen des Fehlers ermitteln und die sich dar-

Spruches: aus ergebenden Sofortmaßnahmen durchführen.

- Reparatur des Gerätes veranlassen.

(11) Benutzung verfahrens-

fremder Schlüsselloch-

streifenabschnitte

a) ohne Übermittlung Fehler korrigieren.

des chiffrierten

Spruches:

b) und Übermittlung - Mitteilung über Benutzung falscher Schlüsselunterlagen an Absender

des chiffrierten und Empfänger der Nachricht.

Spruches: - Ursache und Auswirkung des Fehlers ermitteln und die sich dar-

aus ergebenden Sofortmaßnahmen durchführen.

11. Beispiel

Abkürzungen: KT = Klartext

hKT = hergerichteter Klartext

Beispiel 1:

KT: Polizeiliches Kennzeichen IA 07-03 Typ …

hKT: polizeiliches kennzeichen ia nullsieben strich null

drei typ …

Beispiel 2:

KT: … + …… § …

hKT: … plus … paragraph …

Beispiel 3:

KT: … Major Gäbler …

hKT: … major g ae b l e r …

Beispiel 4:

KT: … in Karl-Marx-Stadt Kurt-Fischer-Str. …

hKT: … in karl maryy stadt kurt fischer str …

Beispiel 5:

KT:

| Positions-Nr. | Benennung | Nummer des Teiles |

|---|---|---|

| 16 | Schneckenrad | 16.374.001 |

| 17 | Kegelrad | 18.440.003 |

| 18 | Zwischenwelle | 18.464.000 |

hKT: lies drei spalten a positions nr b benennung c

nummer des Teiles a einssechs b schneckenrad

c einssechs dreisiebenvier nullnulleins a einsie

ben b kegelrad c einsacht vierviernull nullnulldr

ei a einsacht b zwischenwelle c einsacht viers

echsvier nullnullnull

bzw. hKT: lies drei spalten a positions nr b benennung c

nummer des teiles a sechzehn b schneckenrad

c sechzehn dreihundertvierundsiebzig nullnullein

s a siebzehn b kegelrad c achtzehn vierhunder

tvierzig nullnulldrei a achtzehn b zwischenwell

e c achtzehn vierhundervierundsechzig nullnulln

ull

Beispiel 6:

KT: hKT:

1. a

2. b

· ·

· ·

· ·

23. w

24. y

25. z

26. aa

27. ab

· ·

· ·

· ·

Beispiel 7:

KT: Faszbinder fährt über Baerenburg nach Großenhain.

hKT: faszbinder faehrt ueber baerenburg nach groszenha

in pkt

Beispiel 8:

KT: hKT: bzw. hKT:

8 acht acht

11 einseins elf

287 zweiachtsieben zweihundertsiebenu

ndachzig

Beispiel 9:

KT: … D-48 …

hKT: … d strich vieracht …

bzw. hKT: … d strich achtundvierzig …

KT: … BA 137 …

hKT: … ba rpt ba einsdreisieben …

bzw. hKT: … ba einhundertsiebenunddreiszig …

KT: … P 6024 …

hKT: … p sechsnull zwei vier …

bzw. hKT: … p sechzig vierundzwanzig …

KT: … 73 405 …

hKT: … siebendrei viernullfuenf …

bzw. hKT: … dreiundsiebzig vierhundertfuenf …

Beispiel 10:

KT: … 1534568 …

hKT: … eisfuenfdrei vierfuenfsechs acht …

bzw. hKT: … einhudertdreiundfuenfzig vierhundertsechsun

undfuenfzig acht …

Beispiel 11:

KT: … 54° 14,8′ N … … 13° 27′ E …

hKT: … fuenfvier grad einsvier komma acht min n…

… eindrei grad zweisieben min e …

bzw. hKT: … vierundfuenfzig grad vierzehn komma acht m

in m …

… dreizehn grad sienundzwanzig min e …

Beispiel 12:

KT: Der 22. Jahrestag

hKT: der zweizwei pkt jahrestag

bzw. hKT: der zweiundzwanzigste jahrestag

Beispiel 13:

KT: Abshnitt IX/XII …

hKT: abschnitt roem neuen sstrich roem einszwei …

bzw. hKT: abschnitt roem neun sstrich roem zwoelf …

Beispiel 14:

KT: um 9 Uhr … um 7 Uhr 15 Minuten …

hKT: um nullneun uhr … um nullsieben einsfuenf

uhr

bzw. hKT: um neun uhr … um sieben uhr fuenfzehn m

in …

Beispiel 15:

KT: Ankommen am 17.8.1969 um …

hKT: ankommen am einssieben aug sechsneun um …

bzw. hKT: ankommen am siebzehten aug neunundsechzig

um …

KT: … eingetroffen, um die …

hKT: … eingetroffen um die …

bzw. hKT: … eingetroffen komma um die …

Beispiel 16:

KT: Siegfried Lehmann

hKT: l e h m a n n siegfried rpt lehmann

KT: Armin Saeger

hKT: s ae g e r armin rpt saeaeger …

KT: … IA 37-01 befindet sich …

hKT: … ia dreisieben strich nulleins rpt ia befindet

sich …

bzw. hKT: … ia dreisieben strich nulleins rpt ia rpt ia b

findet sich …

Beispiel 17:

Dreiteiliger Klartext:

1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text a ff

2. Teil: b Text ff

3. Teil: c Text Absender

Beispiel 18:

1. Spruch: Vierteiliger Klartext:

1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text aa

ff

2. Teil: ab Text ff

3. Teil: ac Text ff

4. Teil: ad Text Absender

2. Spruch: Dreiteiliger Klartext:

1. Teil: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger Text ba

ff

2. Teil: bb Text ff

3. Teil: bc Text Absender

Beispiel 19:

Klartext: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger A, B, C

1. zirkularer Textteil

1. individueller Textteil für A

1. individueller Textteil für B

1. individueller Textteil für C

2. zirkularer Textteil

2. individueller Textteil für A

2. individueller Textteil für B

2. individueller Textteil für C

3. zirkularer Textteil Absender

Zirkularer Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger

(für A, B, C) (allgemein) 1.zirk.Textteil ia 2.zirk.

Textteil ib 3. zirk. Textteil Absen-

der

Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.

(für A) Textteil für A ib 2. ind Textteil

für A

Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.

(für B) Textteil für B ib 2. ind Textteil

für B

Individueller Text: VS-Einstufung (VS-Nr.) ia 1. ind.

(für B) Textteil für B ib 2. ind Textteil

für B

Beispiel 20:

Schema der Übermittlung

(A) -> (B) -> (C)

Zu chiffrierender Klartext durch Stelle A:

WWWWW VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger C Text

Absender A

Zu chiffrierender Klartext durch Stelle B:

VS-Einstufung (VS-Nr.) Empfänger C Text Absen-

der A

Beispiel 21:

Rückfrage: Spruch Nr. … wiederholen

oder

Spruch Nr. … 30. bis 40 Gruppe wieder-

holen

Antwort: Spruch Nr. … (Chiffretext

oder

Spruch Nr. … 30. bis 40. Gruppe (Chiffre-

text)

Beispiel 22:

Spruch Nr. … neu bearbeiten

oder

Spruch Nr. … 12. bis 13. und 21 Gruppe neu bearbeiten

Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5

Kontrollochstreifenabschnitte

qwertzuioplkjhgfdsayxcvbnmryryryryryryryryryryryryryryryryr

rrrrr rrryy yyyyy yyyrr rrrrr rrree eeeee eeenn nnnnn nnntt

ttttt tttii iiiii iiizz zzzzz zzzrr rrrrr rrryy yo

kaufen sie jede woche vier gute bequeme pelze y

kaufen sie jede woche vier gute bequeme pelze y

Ausgedruckter Chiffre- und Klartext nach dreifacher Benutzung der Kon-

trollochstreifenabschnitte.

(nach jeder Benutzung derselben Kontrollochstreifenabschnitte ergibt sich

eine weiter Verschiebung der ausgedruckten Chiffretextbuchstaben.)

Abbildung 6

Kontrolltext

Abbildung 7

Arbeitsablauf beim Chiffrieren / individueller Verkehr (Spruchlänge unter 100 Gruppen)

Abbildung 8

Arbeitsablauf beim Chiffrieren / zirkularer Verkehr (Spruchlänge über 100 Gruppen)

Abbildung 9

Markierung der Kontrollochstreifen

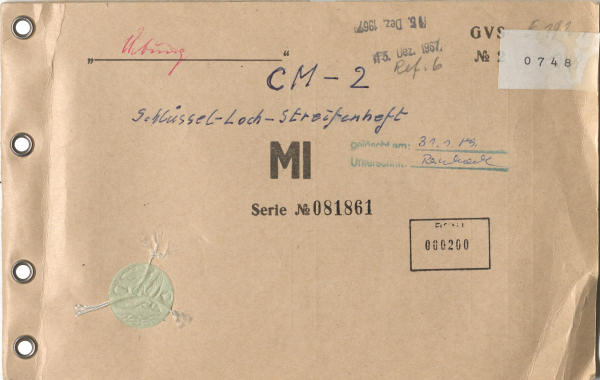

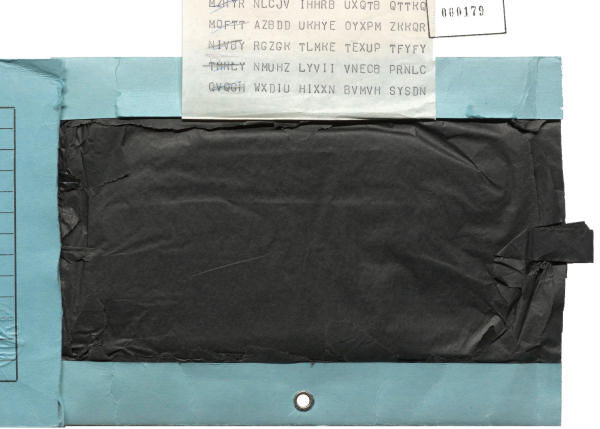

Abbildung des Schlüsselheft Chiffrieren Individuell und Kenngruppentabellen

Abbildungen der Schlüsselheft Dechiffrieren Individuell und Kenngruppentabellen

| Zentrales Chiffrierorgan der DDR |

Geheime Verschlußsache!

GVS-XI/144/73

Ausfertigung 0055  Inhalt: 24 Blatt

Inhalt: 24 Blatt

| Gebrauchsanweisung B zum Verfahren |

| CM-2 |

DieGebrauchsanweisung B zum Verfahren CM-2wird erlassen und tritt mit Wirkung vom 1.5.1973 in Kraft. Berlin, den 1.5.1973 Leiter ZCO Schürrmann Oberst

| Inhaltsverzeichnis |

1. Zweckbestimmung 2. Chiffriermittel 2.1. Allgemeines 2.2. Chiffriergerät T 304 2.3. Schlüsselunterlagen 2.3.1. Schlüssellochstreifenheft 2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt 2.3.2.1. Aufbau 2.3.2.2. Entnahme 2.3.2.3. Nichtbenutzte Schlüssellochstreifenabschnitte 2.3.2.4. Beschädigte Schlüssellochstreifenabschnitte 2.3.2.5. Vernichtung 2.3.3. Kenngruppentafel 2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen 3. Herrichtung der Klartexte 3.1. Telegrammgliederung 3.2. Kürzungen 3.3. Interpunktionszeichen 3.4. Einfacher Zwischenraum 3.5. Zweifacher Zwischenraum 3.6. Fünffacher Zwischenraum 3.7. Aufzählung und tabellarische Aufstellungen 3.8. Umlaute und Schriftzeichenßundx3.9. Zahlen und Buchstabenfolgen 3.10. Ordnungszahlen 3.11. Römische Zahlen 3.12. Uhrzeiten 3.13. Monatsangaben 3.14. Jahreszahlen 3.15. Wiederholungen 3.16. Irrungen 3.17. Fortsetzungen 3.18. Bearbeitung von Telegrammen mit zirkularem und individuellen Text 3.19. Weiterleitungen 4. Herstellung von Klartextlochstreifen 5. Einlegen und Herausnehmen des Lochstreifens 5.1. Einlegen des Lochstreifens 5.2. Herausnehmen des Lochstreifens 6. Chiffrieren 6.1. Erkennungsgruppen 6.1.1. Kenngruppe 6.1.2.. Unterscheidungsgruppe 6.2. Arbeitsablauf beim Chiffrieren 7. Dechiffrieren 7.1. Allgemeines 7.2. Arbeitsablauf beim Dechiffrieren 8. Entstümmelungen 8.1. Entstümmelungsversuche zum Spruchanfang 8.2. Entstümmelung des Chiffretextes vom Blatt 8.3. Entstümmelung des Chiffretextlochstreifens 9. Rückfragen 10. Sicherheitsbestimmungen 10.1. Allgemeines 10.2. Vorkommnisse und Sofortmaßnahmen 11. Beispiele Abbildungen Abbildung 1 Schlüssellochstreifenabschnitt Abbildung 2 Kenngruppentafel Abbildung 3 Arbeitsablauf beim Chiffrieren/ind. Verkehr (Spruchlänge unter 100 Gruppen) Abbildung 4 Arbeitsablauf beim Chiffrieren/zirk. Verkehr (Spruchlänge über 100 Gruppen) 1. Zweckbestimmung Die Gebrauchsanweisung B ermöglicht die Realisierung des Ver- fahrens CM-2 mittels Gerät T-304. Das Verfahren CM-2 mit der Gebrauchsanweisung B gilt für stationären Einsatz und dient unter Berücksichtigung des Ab- schnittes 3. zur Bearbeitung deutscher Klartexte. Mit dem Verfahren CM-2 ist nur Vorchiffrieren möglich. Das Verfahren CM-2 ist zur Bearbeitung von GVS- und VVS- Nachrichten zugelassen und gewährleistet bei ordnungsgemäßer Anwendung absolute Sicherheit für die chiffrierte Nachricht. Die mit dem Verfahren CM-2 chiffrierten Nachrichten können mit beliebigen Nachrichtenmitteln, einschließlich über Funk, übermittelt werden. Mit dem Verfahren können individuelle und zirkulare Verkehre abgewickelt werden. 2. Chiffriermittel 2.1. Allgemeines Zum Verfahren CM-2 gehören folgende Chiffriermittel: - Chiffriergerät T-304 mit VerknüpfungsprogrammVK Bu allg.und Bedienungsanweisung - Schlüsselunterlagen: Schlüssellochstreifenhefte mit Kenngrup- pentafeln - Gebrauchsanweisung B zum Verfahren CM-2 2.2. Chiffriergerät T 304 Die Kenntnis derBedienungsanweisung Chiffriergerät T 304und die ordnungsgemäße Bedienung des benutzten Gerätes wer- den vorausgesetzt. 2.3. Schlüsselunterlagen 2.3.1. Schlüssellochstreifenheft Die Additionsreihen, in Form von Schlüssellochstreifenabschnit- ten (5-Kanallochstreifen), sind in Heften untergebracht. Jedes Exemplar einer Serie enthält eine Kenngruppentafel, die soviel Kenngruppen umfaßt wie das Heft Schlüssellochstreifenabschnitte enthält. Auf der Verpackung sind folgende Kennzeichnungen enthalten: - Geheimhaltungsstufe -MI(Maschine individuell: Auflage 2), -MZ(Maschine zirkular: Auflage 3 und höher) - Serien- und Exemplarnummer: Ex. 1 dient zum Chiffrieren, die übrigen Exemplare zum Dechiffrieren. Auf der Innenseite der Hefte befindet sich Raum für folgende Eintragungen: - Nummer des entnommenen Schlüssellochstreifenabschnittes - Datum der Entnahme des Schlüssellochstreifenabschnittes - Unterschrift des Bearbeiters. Das öffnen der Hefte und die Entnahme von Schlüssellochstrei- fenabschnitten darf nur erfolgen, wenn sie unmittelbar zum Chiffrieren bzw. Dechiffrieren verwendet werden sollen. 2.3.2. Schlüssellochstreifenabschnitt 2.3.2.1. Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, einzeln durch lichtun- durchlässiges Papier gegen vorzeitige Einsichtnahme geschützt, im Heft untergebracht. Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt enthält 500 Schrittgruppen. Die Schlüssellochstreifenabschnitte sind, mit 01 beginnend, fort- laufend numeriert. Sie sind in dieser Reihenfolge zu verwenden. Die Schlüssellochstreifenabschnitte für die Chiffrierung enthalten vor der erste Schrittgruppe eine Steuerlochung (Abb. 1).

Abb. 1 Schlüssellochstreifenabschnitt

Jeder Schlüssellochstreifenabschnitt darf zum Chiffrieren nicht

mehr als einmal benutzt werden!

2.3.2.2. Die Entnahme der Schlüssellochstreifenabschnitte ist in der Ent-

nahmetabelle durch Datum und Unterschrift nachzuweisen.

Auf entnommenen Schlüssellochstreifenabschnitten ist die Serien-

nummer des Heftes einzutragen.

2.3.2.3. über freigelegte nicht benutzte Schlüssellochstreifenabschnitte

ist zusätzlich Nachweis zu führen.

Auf dem Heftumschlag ist zu vermerken Nr. …………

bis …… nicht benutzt (Datum, Unterschrift)

.

Falls nicht anders angewiesen, sind diese Schlüssellochstreifen-

abschnitte bis zur Bearbeitung es nächsten Spruches im Heft,

bei Dienstschluß im versiegelten Umschlag beim Schlüsselloch-

streifenheft mit Angabe der Geheimhaltungsstufe (GVS), aufzu-

bewahren.

Bei Benutzung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist auf dem

Heftumschlag zu vermerken Benutzt (Datum, Unterschrift)

.

2.3.2.4. Schlüssellochstreifenabschnitte mit Beschädigungen, die das Chif-

frieren beeinträchtigen, dürfen nicht zum Chiffrieren verwendet

werden. Das Chiffrieren des Klartextes ist dann mit dem nächst-

folgenden noch nicht verwendeten Schlüssellochstreifenabschnitt

neu zu beginnen.

2.3.2.5. Wenn nicht anders angewiesen, sind zur Bearbeitung benutzte

und aus dem Heft gelöste unbenutzte Schlüssellochstreifenab-

schnitte innerhalb von 48 Stunden zu vernichten.

über die Vernichtung der Schlüssellochstreifenabschnitte ist Nach-

weis zu führen.

2.3.3. Kenngruppentafel

Die Kenngruppentafel ist durch lichtundurchlässiges Papier ge-

gen vorzeitige Einsichtnahme abgesichert, als Tabelle im Heft

befestigt untergebracht.

Die Kenngruppentafel enthält als Kenngruppen fünfstellige Buch-

stabengruppen (lateinisch). Jedem Schlüssellochstreifenabschnitt

des Heftes ist entsprechend der Abschnittsnummer eindeutig eine

Kenngruppe zugeordnet. Die Kenngruppen sind spaltenweise von

oben nach unten, in der Reihenfolge der Spalten von links nach

rechts, aus der Kenngruppentafel zu entnehmen (Abb. 2).

QPVYA | VLHCG | VKAKZ | KHXCA | OXMZV |

TUQKL | GCRCW | XXJBT | MMDLV | IVBVT |

YQHHT | CAQZT | YNGJO | IDWVS | CZREZ |

REMEN | ACFTS | GZDDT | VCTKG | ONEES |

IPYXM | SFTLX | GNENM | OWMYP | QXGBL |

Dem Schlüssellochstreifenabschnitt 11 ist die Kenngruppe

VKAKZ zugeordnet.

Abb. 2 Kenngruppentafel

Die Kenngruppe, die dem zum Chiffrieren benutzten Schlüssel-

lochstreifenabschnitt zugeordnet ist, wird an den Anfang des

Chiffretextes gesetzt.

Werden mehrere Schlüssellochstreifenabschnitte zum Chiffrieren

eines Klartextes verwendet, so wird nur die Kenngruppe des

zuerst benutzten Schlüssellochstreifenabschnittes an den Anfang

des Chiffretextes gesetzt. Kenngruppen benutzter Schlüsselloch-

streifenabschnitte sind in der Kenngruppentafel zu streichen

(Abb. 2).

2.3.4. Wechsel der Schlüsselunterlagen

Die Leitstelle des Schlüsselbereiches (verantwortliche Chiffrier-

stelle) ordnet den Wechsel und die Außerkraftsetzung von

Schlüsselunterlagen an.

Die Chiffrierstellen haben von der Leitstelle rechtzeitig neue

Schlüsselunterlagen anzufordern, so daß ein kontinuierlicher

Chiffrierverkehr gewährleistet ist.

3. Herrichtung der Klartexte

3.1. Falls nicht anders angewiesen, ist jeder zu chiffrierende Klartext

wie folgt zu gliedern:

(1) VS-Einstufung (VS-Nr.)

(2) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Empfängers

(3) eigentlicher Text (ggf. mit Wiederholungen)

(4) geheimzuhaltende Teile der Anschrift des Absenders.

Im Verkehr der Chiffrierstellen untereinander können Empfän-

ger und Absender weggelassen werden. Dasselbe trifft zu bei

ständig wiederkehrenden Meldungen, Berichten usw. aus denen

klar hervorgeht, wer Empfänger und Absender sind.

3.2. Kürzungen des Klartextes sind statthaft, wenn Sinnentstellungen

ausgeschlossen sind und keine buchstabengetreue Wiedergabe des

Klartextes gefordert wird.

3.3. Die Interpunktionszeichen sind folgendermaßen darzustellen:

, - komma - - strich

· - pkt / - sstrich

: - dkpt

() - kl

Interpunktionszeichen können weggelassen werden, wenn Sinn-

entstellungen ausgeschlossen sind (beachte die Abschnitte 3.4.

und 3.5.).

(Beispiele 1, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 16)

Alle weiteren Zeichen sind als Wörter voll auszuschreiben

(Beispiel 2).

3.4. Einfacher Zwischenraum ist zu ersetzen:

(1) zwischen aufeinanderfolgenden Wörtern, zwischen Stunden-

und Minutenangaben, vor und nach einfachen Zahlenanga-

ben, zwischen gebildeten Zifferngruppen, allgemein gebräuch-

lichen Abkürzungen usw.

(Beispiele 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15);

(2) zwischen Buchstaben wichtiger bzw. schwieriger Eigennamen

(Beispiel 3, 16);

(3) anstelle von Satzzeichen (Bindestrich usw.) bei Orts- und

Straßennamen (Beispiel 4).

3.5. Zweifacher Zwischenraum ist zu setzen:

(1) vor und nach Eigennamen, geschlossenen Ausdrücken, Begrif-

fen, Zahlenangaben und Bezeichnungen, die bereits durch

einfache Zwischenräume zum besseren Verständnis oder aus

anderen Gründen unterteilt wurden (Beispiele 1, 3, 4, 5, 13,

14, 15);

(2) vor und nach Wiederholungen von Eigennamen und Bezeich-

nungen (Beispiel 16).

(3) anstelle des Kommas, wenn Sinnentstellungen ausgeschlossen

sind (Beispiel 15).

3.6. Fünffacher Zwischenraum ist zu setzen, wenn im Klartext ein

Absatz vorgesehen ist.

Die Schreibwerktaste  darf nicht benutzt werden.

3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen sind in der Reih-

henfolge herzurichten, wie sie vom Absender angegeben wurden.

Um bei tabellarischen Aufstellungen die einzelnen Positionen der

Tabellen eindeutig den Spalten zuzuordnen, sind den jeweiligen

Spaltenbenennungen und den zugehörigen Positionen die gleichen

Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets voranzustellen

(Beispiel 5).

Bei einfachen Aufzählungen sind arabische Zahlen durch Buch-

staben in der Reihenfolge des Alphabets unter Auslassung des

Buchstabens x zu schreiben (Beispiel 6). Vor und nach diesen Buch-

staben ist ein zweifacher Zwischenraum zu setzen (Beispiel 5).

3.8. Umlaute und die Schriftzeichen

darf nicht benutzt werden.

3.7. Aufzählungen und tabellarische Aufstellungen sind in der Reih-

henfolge herzurichten, wie sie vom Absender angegeben wurden.

Um bei tabellarischen Aufstellungen die einzelnen Positionen der

Tabellen eindeutig den Spalten zuzuordnen, sind den jeweiligen

Spaltenbenennungen und den zugehörigen Positionen die gleichen

Buchstaben in der Reihenfolge des Alphabets voranzustellen

(Beispiel 5).

Bei einfachen Aufzählungen sind arabische Zahlen durch Buch-

staben in der Reihenfolge des Alphabets unter Auslassung des

Buchstabens x zu schreiben (Beispiel 6). Vor und nach diesen Buch-

staben ist ein zweifacher Zwischenraum zu setzen (Beispiel 5).

3.8. Umlaute und die Schriftzeichen ß

und x

sind wie folgt zu ersetzen (Beispiele 4, 7, 9, 10, 13, 14) und bei

gesperrt geschriebenen Wörtern als eine Einheit zu behandeln

(Beispiel 3):

ä - ae ö - oe ü - ue ß - sz x - yy

3.9. Zahlen und Buchstaben-Ziffernfolgen sind in der Reihenfolge

ihrer Elemente, die Ziffern als Zahlwörter bzw. entsprechend

ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiele 1, 4, 8, 9, 10, 16).

Satzzeichen innerhalb von Ziffern- bzw. Buchstaben-Zifferngrup-

pen können, falls Sinnentstellungen ausgeschlossen sind, wegge-

lassen und durch Zwischenräume ersetzt werden (Beispiel 5).

Positionsangaben nach Längen- und Breitengraden sind in der

Reihenfolge - Gradangabe, Minutenangabe, Komma, Zehntel-

minutenangabe, Breiten- bzw. Längenbezeichnungen zu schreiben

(Beispiel 11).

3.10. Ordnungszahlen sind in der Reihenfolge ihrer Ziffern, die Ziffern

als Zahlwörter mit der Abkürzung pkt

bzw. entsprechend

ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 12).

Steht das Tagesdatum so in Verbindung mit der Monatsangabe,

daß Mißverständnisse ausgeschlossen sind, kann die Abkürzung

pkt

entfallen (Beispiel 15).

3.11. Römische Zahlen sind als Grundzahlen zu schreiben.

Vor jeder römischen Zahl ist zur Unterscheidung von Grund-

zahlen die Abkürzung roem

zu setzen (Beispiel 13).

3.12. Bei Uhrzeiten sind

- volle Stunden als zweistellige Zahlen;

- Stunden mit Minutenangaben als vierstellige Zahlen ohne

Satzzeichen

bzw. entsprechend ihrer Sprechweise zu schreiben (Beispiel 14).

3.13. Monatsangaben sind in folgender Form als Kurzwörter zu

schreiben:

jan, febr, maerz, april, mai, juni, july, aug, sept, okt, nov, dez

(Beispiel 15).

3.14. Jahreszahlen können, sofern Mißverständnisse ausgeschlossen

sind gekürzt oder weggelassen werden (Beispiel 15).

3.15. Wiederholungen von Wörtern (z.B. Eigennamen) und anderen

Zeichengruppen (z.B. polizeiliche Kennzeichen oder Typenbe-

zeichnungen) sind vorzunehmen, wenn durch Verstümmelungen

einzelner Zeichen Sinnentstellungen auftreten könnten oder die

zeichengetreue Wiedergabe er Originalschreibweise gewähr-

leistet sein muß.

Je nach den Anwendungsbedingungen können Wiederholungen

unmittelbar im Anschluß an das zu wiederholende Wort oder an

Wortgruppen angefügt werden (Beispiele 9, 16).

Wichtige Angaben sind zur Vermeidung von Rückfragen durch

eine zweite Wiederholung abzusichern (Beispiel 16). Wiederho-

lungen sind durch das Wiederholungssignal rpt

anzukündigen.

In zu wiederholenden Wörtern sind die Bigramme ae

, oe

,

ue

und sz

, wenn sie mit der Originalschreibweise identisch

sind, zu verdoppeln (Beispiel 16).

3.16. Beim Verschreiben ist das Irrungszeichen vv

zu setzen und

anschließend mit dem berichtigten Wort neu zu beginnen.

3.17. Fortsetzungen sind zu bilden, wenn Klartexte aus praktischen

Erwägungen geteilt werden.

(1) Jeder Teil ist als selbständiger Klartext, d.h. unter Ver-

wendung eines neuen Spruchschlüssels, zu bearbeiten.

(2) Der erste Teil muß enthalten: VS-Einstufung, Empfänger,

den ersten Teil des Textes, der zur Kennzeichnung am Ende

den Fortsetzungsvermerk a ff

erhält, der angibt, daß ein

weiterer Teil folgt.

(3) Jeder weitere Teil ist in der Reihenfolge des Alphabets am

Anfang des Textes mit einem der Buchstaben b

, c

, d

… und am Ende des Textes (außer dem letzten Teil) mit dem

Fortsetzungsvermerk ff

zu kennzeichnen.

(4) der letzte Teil muß den Absender enthalten.

(Beispiel 17)

Werden mehrere Sprüche mit Fortsetzungen gleichzeitig an einen

Empfänger übermittelt, so erhalten die weiteren Sprüche zur

Unterscheidung einen weiteren Buchstaben in der Reihenfolge

des Alphabets zugewiesen (Beispiel 18).

3.18. Zirkulare Telegramme mit individuellen Textteilen sind wie folgt

zu bearbeiten:

(1) Jeweils die zirkularen und individuellen Textteile zusammen-

fassen.

(2) Anstelle des zirkularen Textes im individuellen Text und des

individuellen Textes im zirkularen Text nacheinander die

gleichen Kennzeichen ia

, ib

, ic

… einsetzen.

(3) Die Kennzeichen vom eigentlichen Text durch zweifachen

Zwischenraum trennen.

(4) Die zirkularen und individuellen Textteile getrennt als einen

zirkularen und einen individuellen Spruch bearbeiten.

(Beispiel 19)

3.19. Weiterleitungen sind grundsätzlich nur gestattet, wenn keine di-

rekte Chiffrierverbindung von einer Dienststelle zu einer ande-

ren besteht bzw. die Chiffrierverbindung zeitweilig unterbrochen

ist.

Der Spruch ist dann chiffriert über die nächstvorgesetzte Dienst-

stelle, die mit dem Empfänger Chiffrierverbindung hat, zu Wei-

terleitung zu geben.