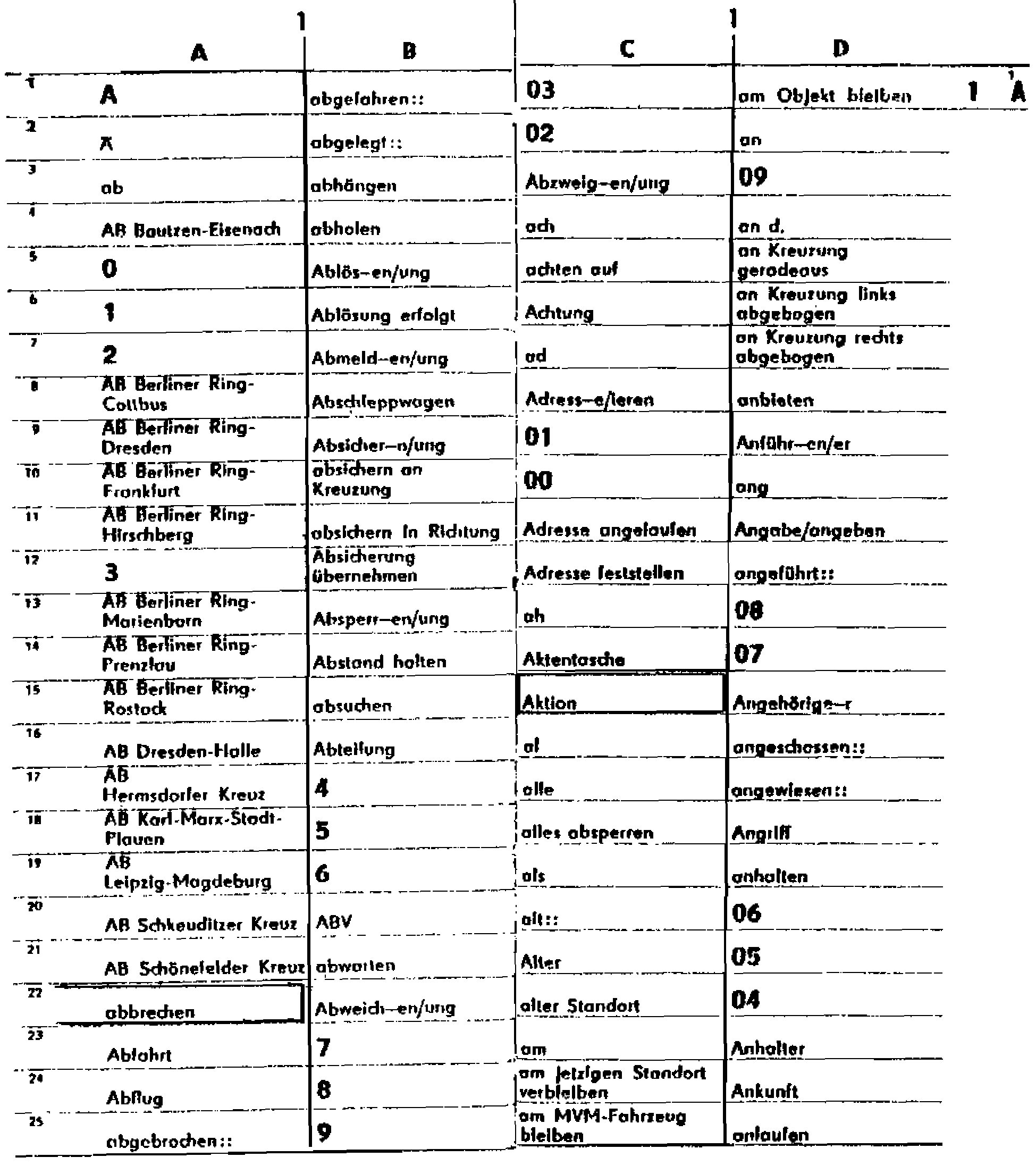

- SAPAD 71 in der Zivilverteidigung

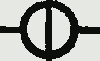

- SAPAD 71 Durchführungsbestimmung

- SAPAD 71 und weitere Verschleierungsmittel

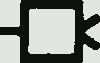

im MfS-, NVA-, Bezirks- und Kreis- Ebenen

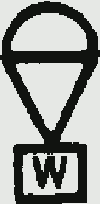

- SAPAT 83 Einführung von SAPAT 83

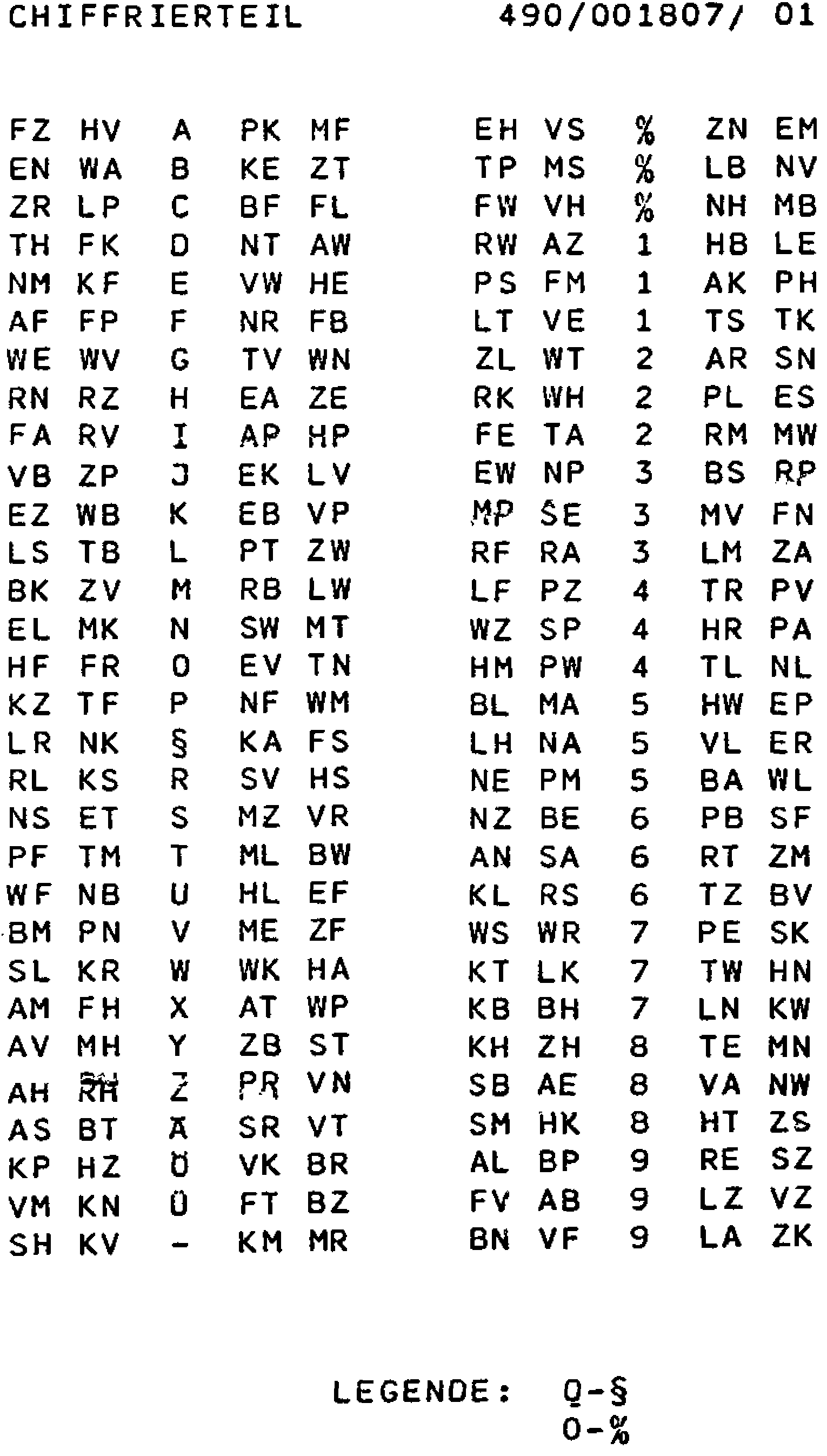

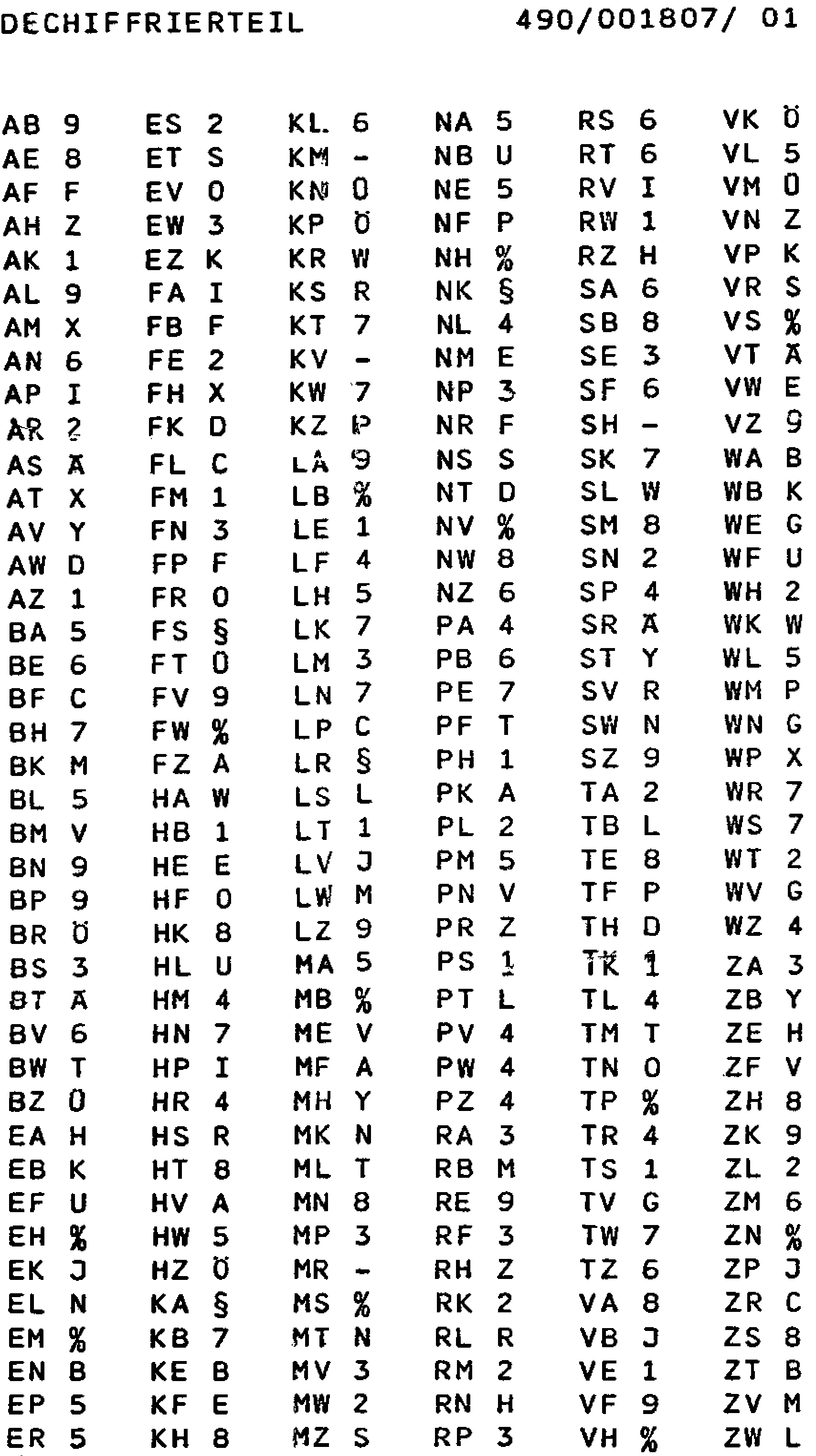

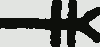

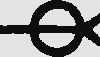

- Buchstaben Ziffern Verfahren: BuZ 490

- Tarntafel, diverse bis 1970

- Lehrmaterial Tarntafeln, gültig bis 1990

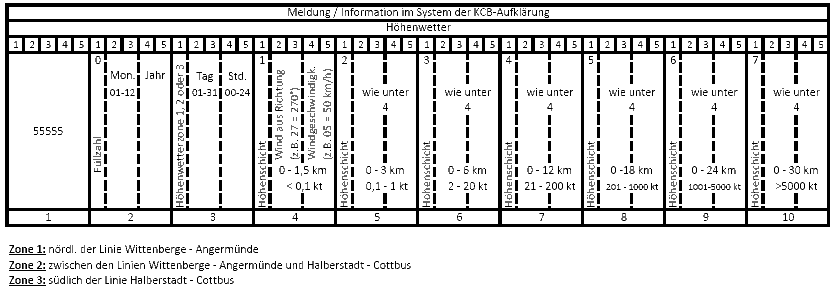

- Instruktion 4/63, KCB-Informationsordnung

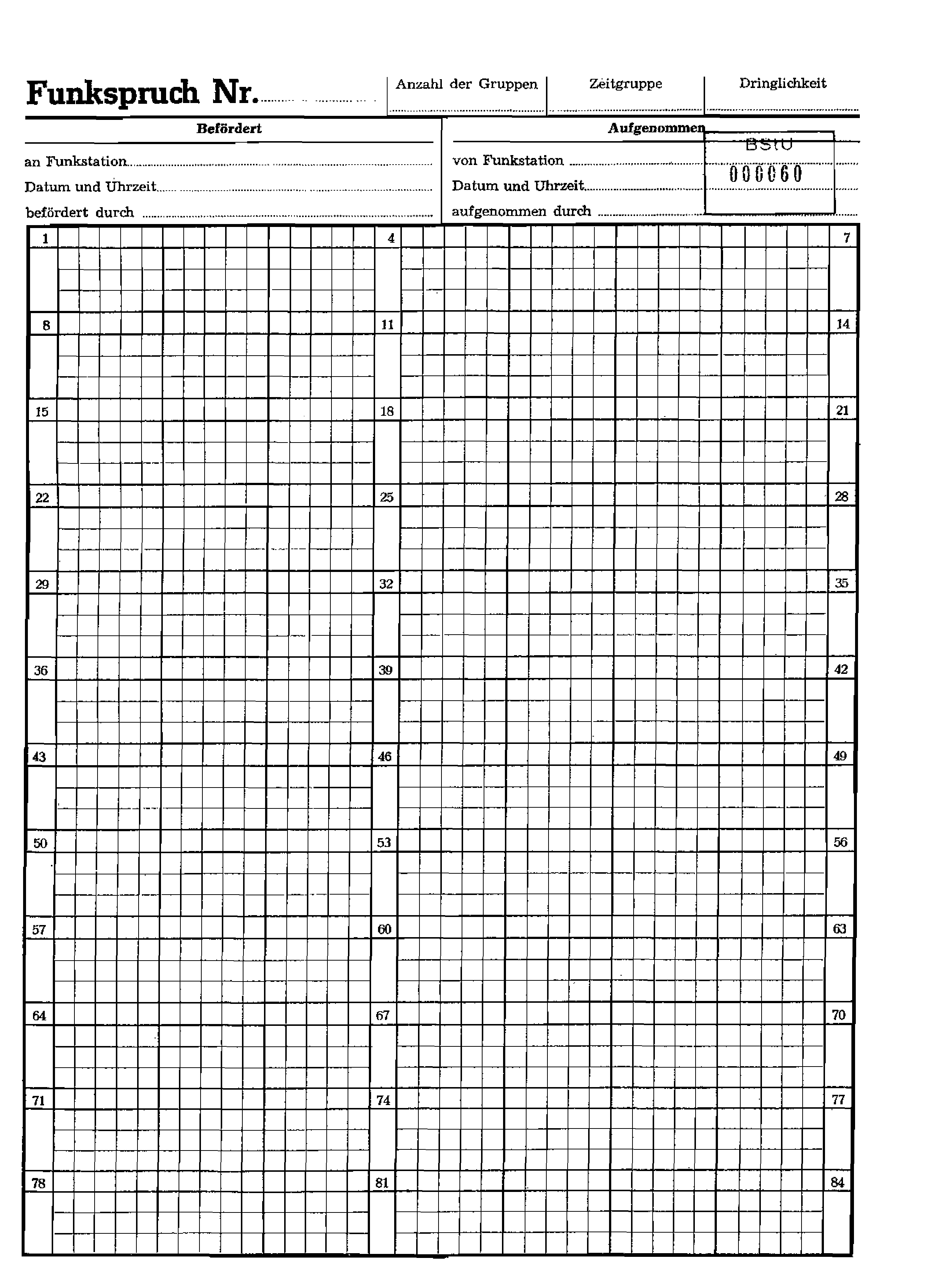

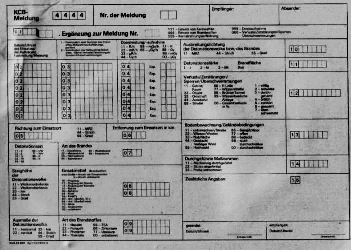

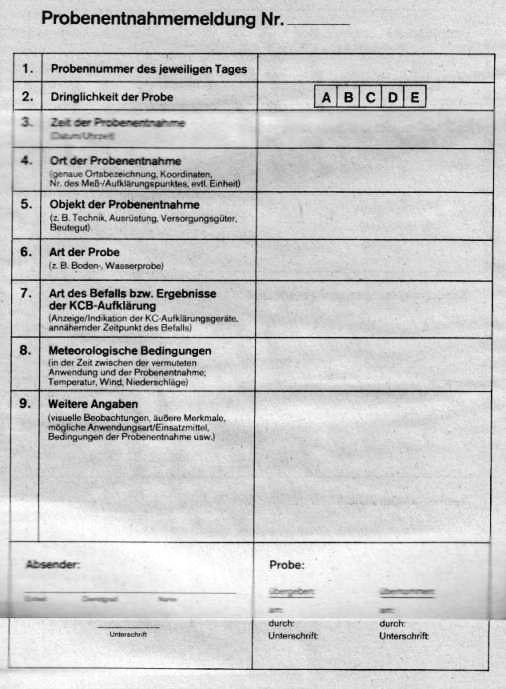

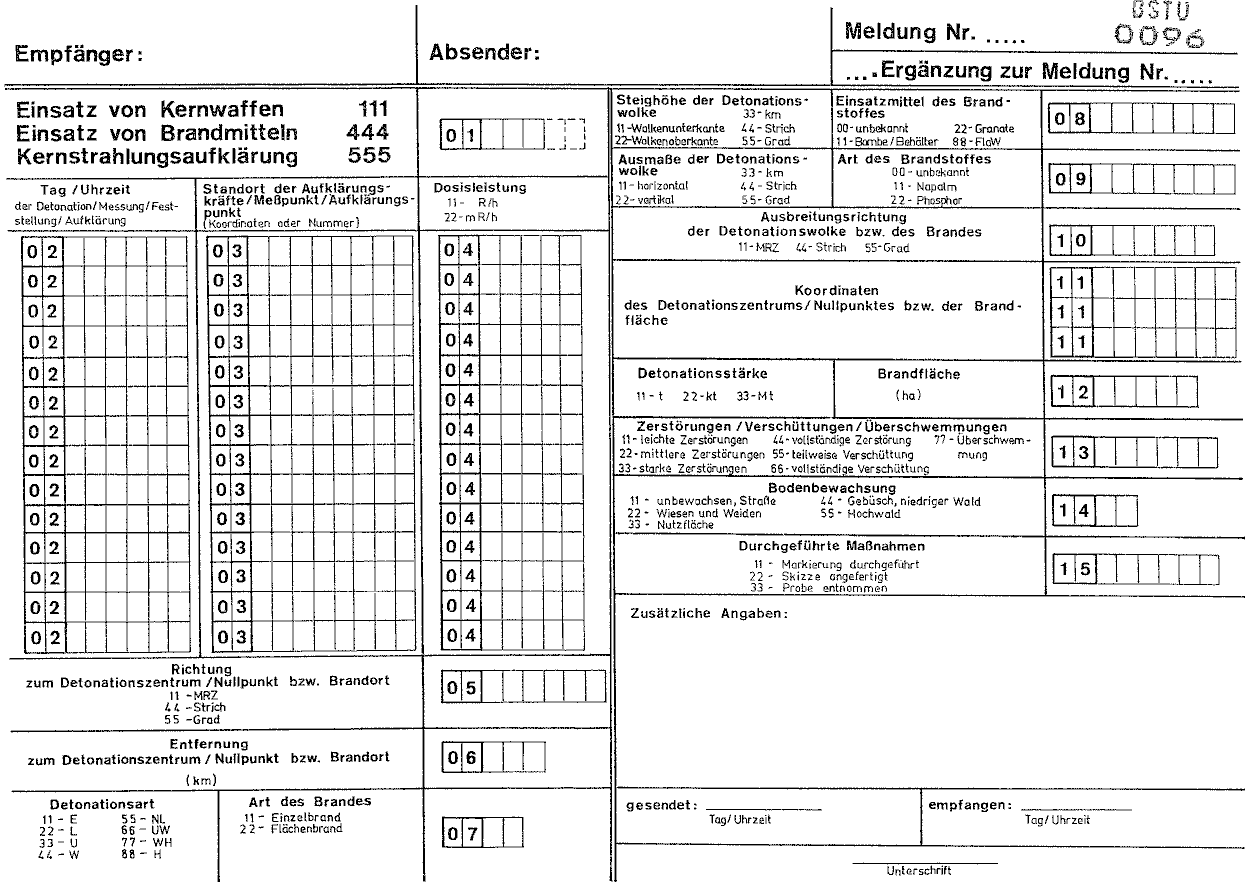

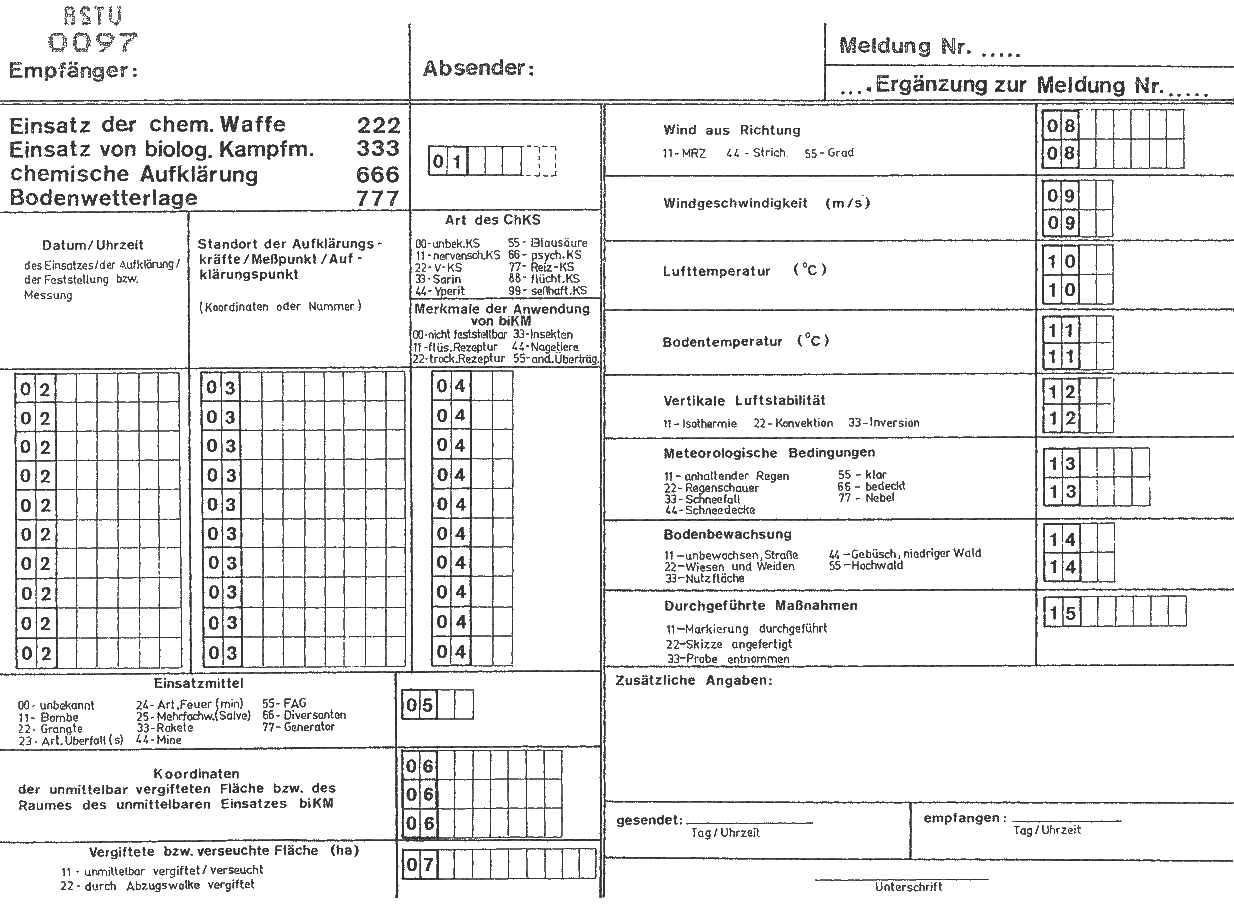

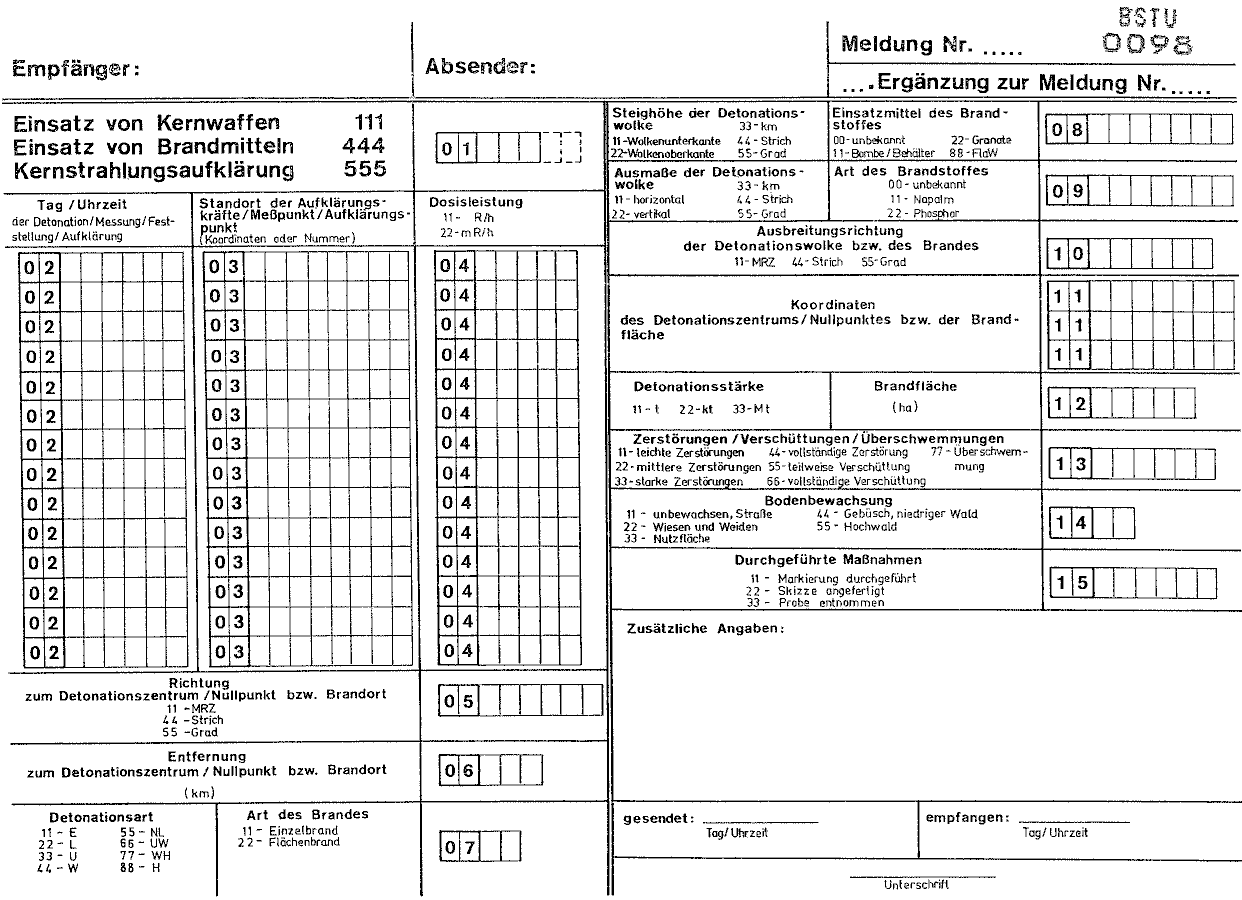

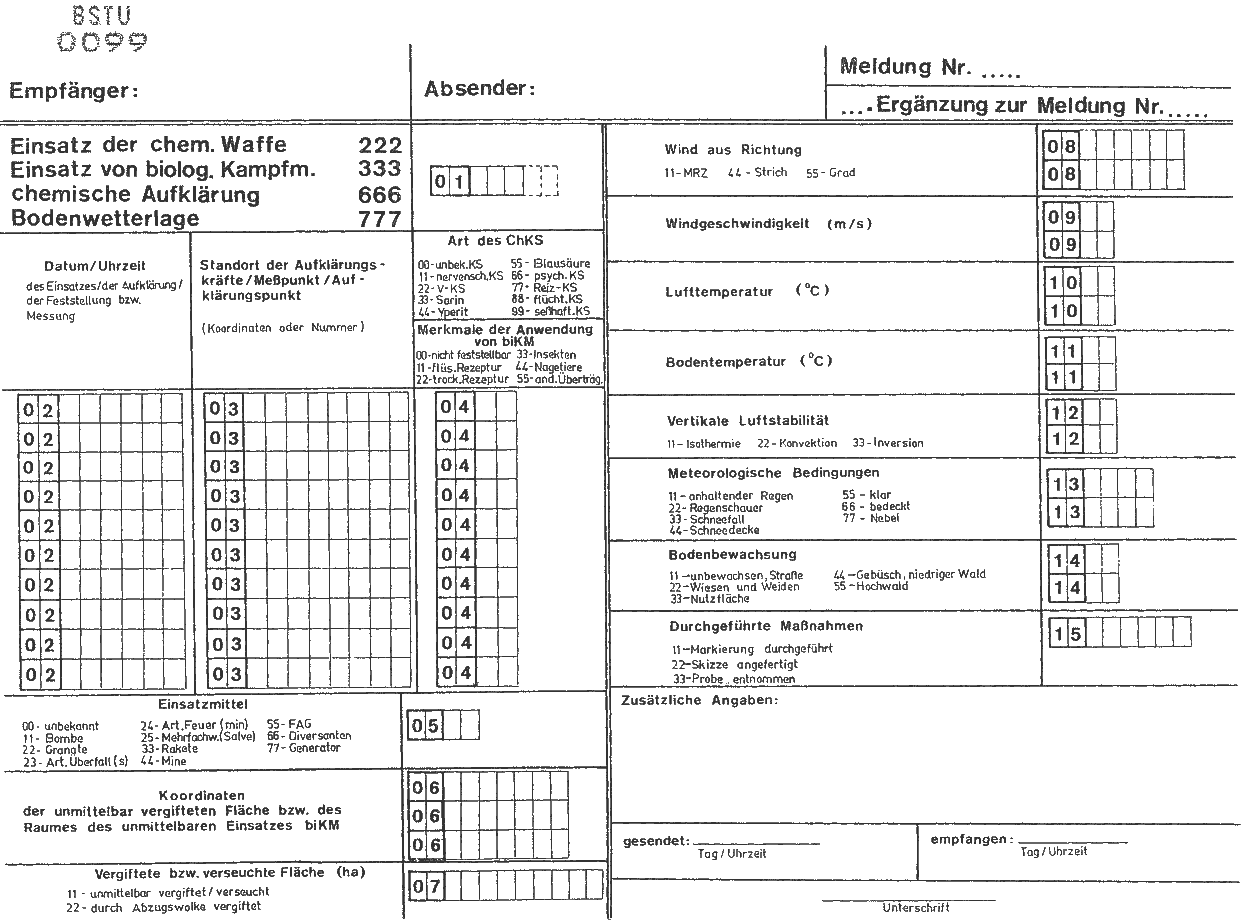

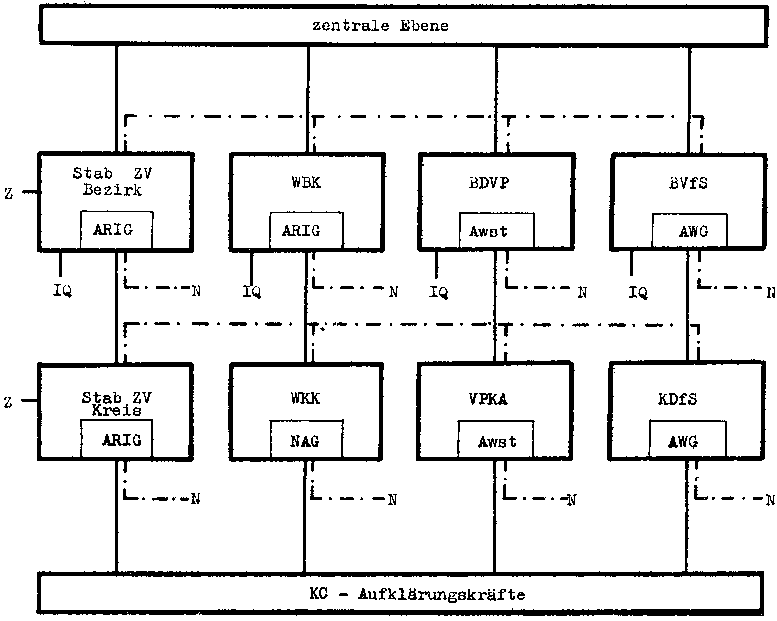

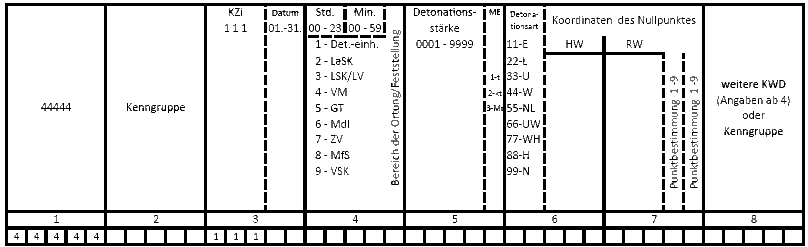

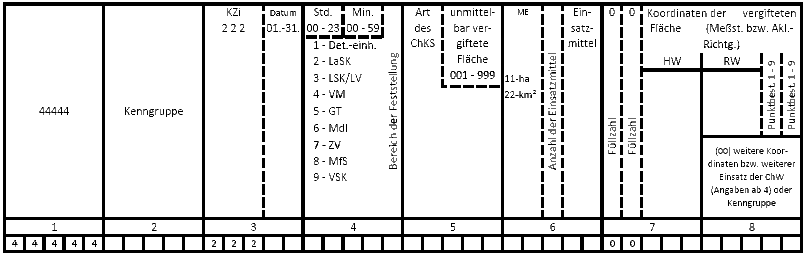

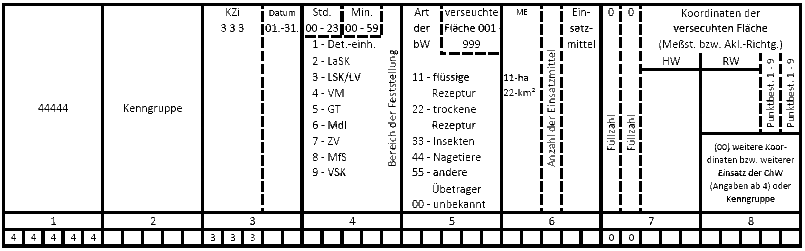

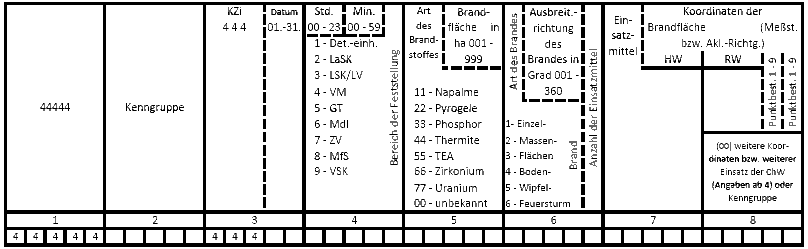

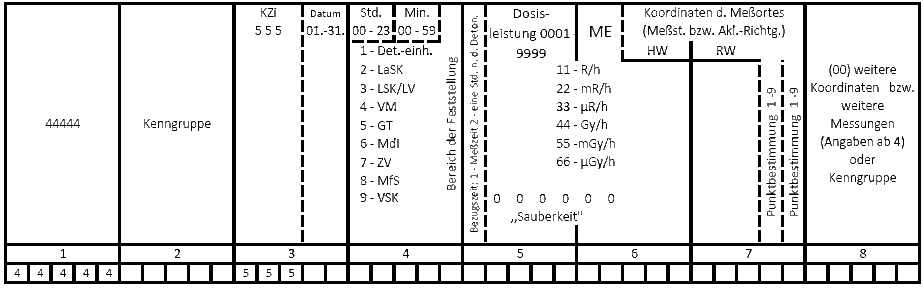

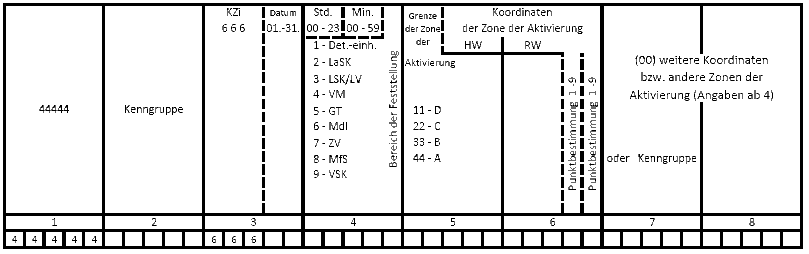

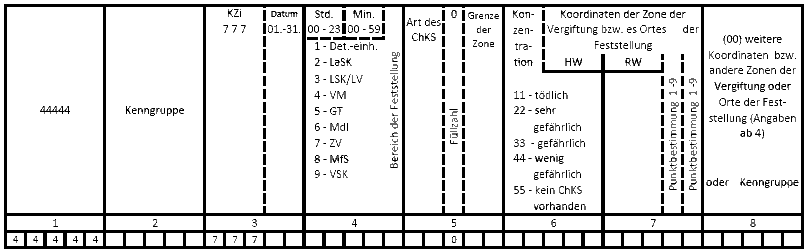

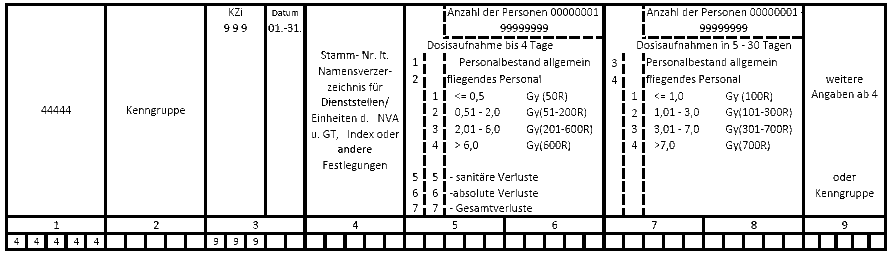

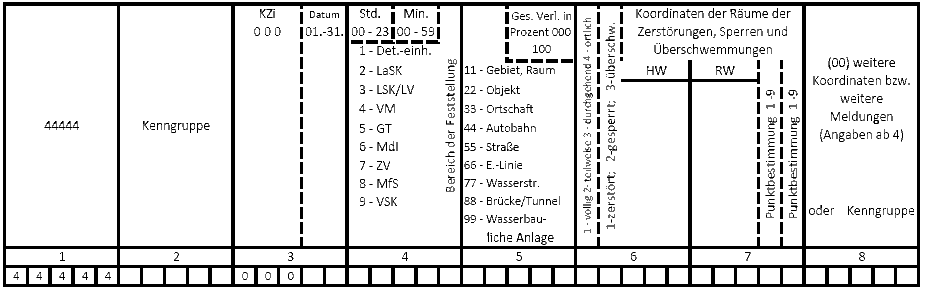

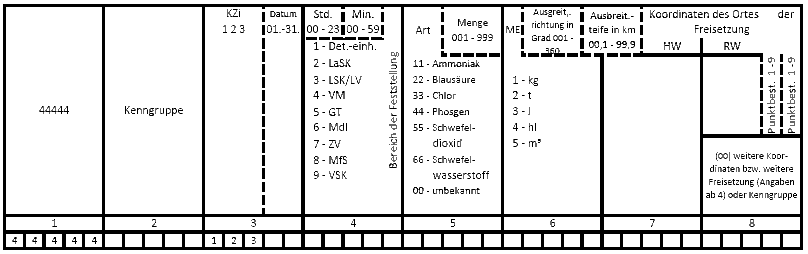

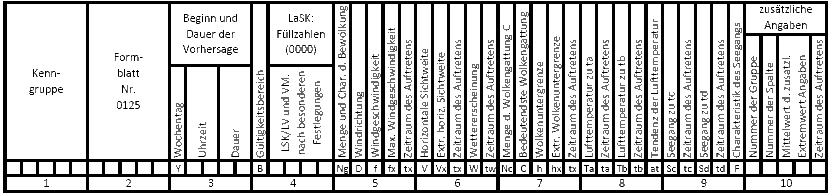

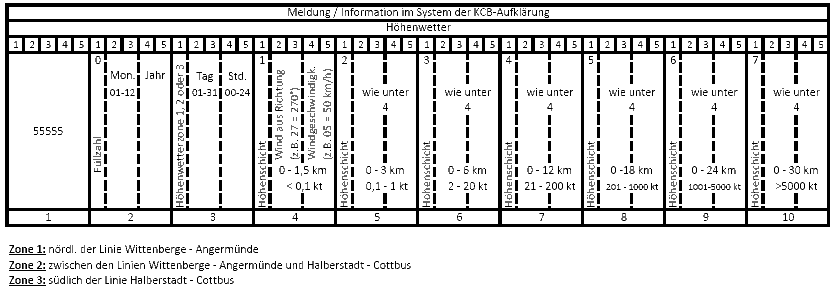

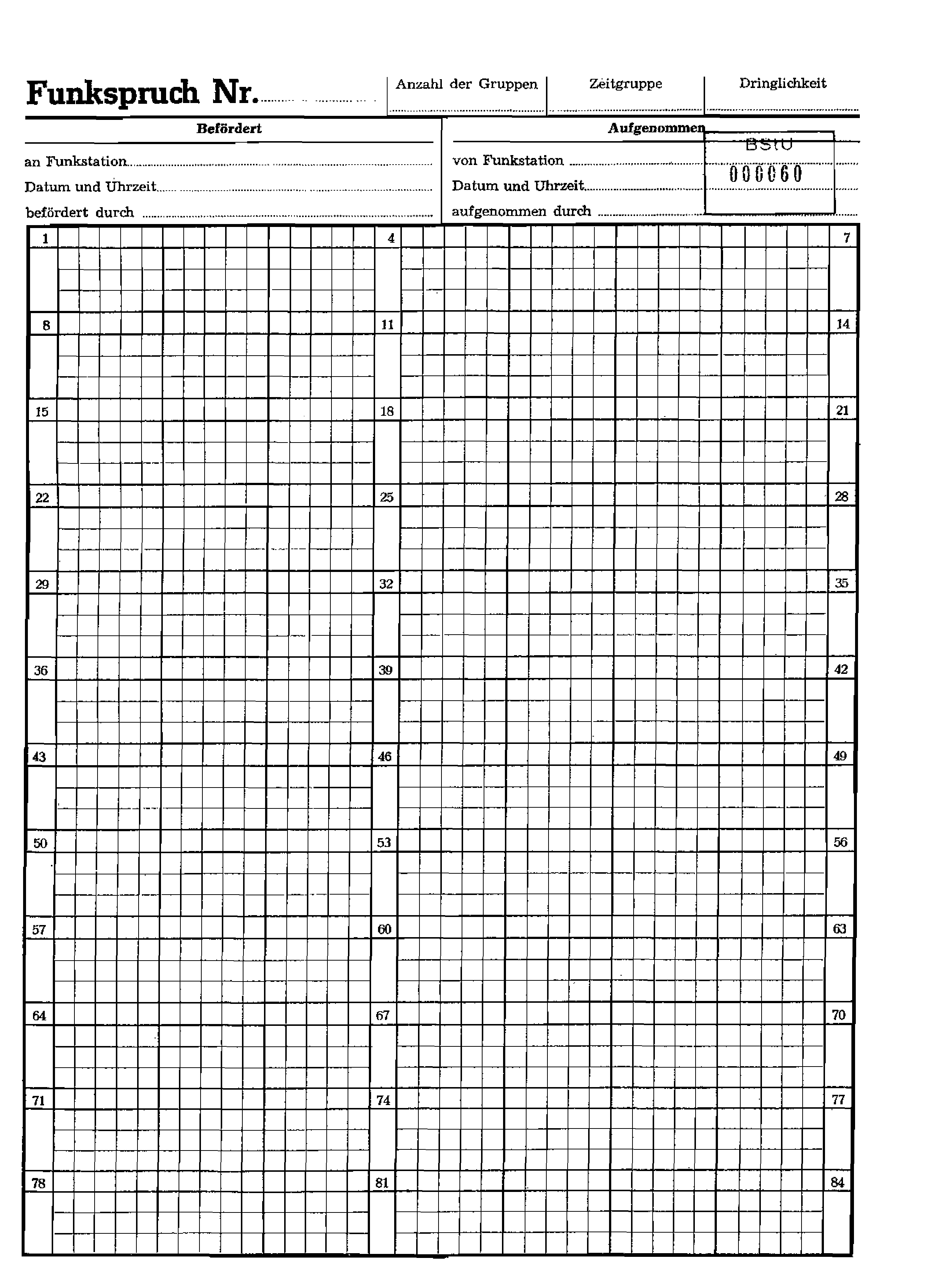

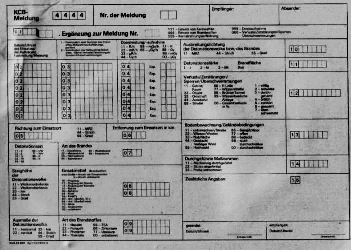

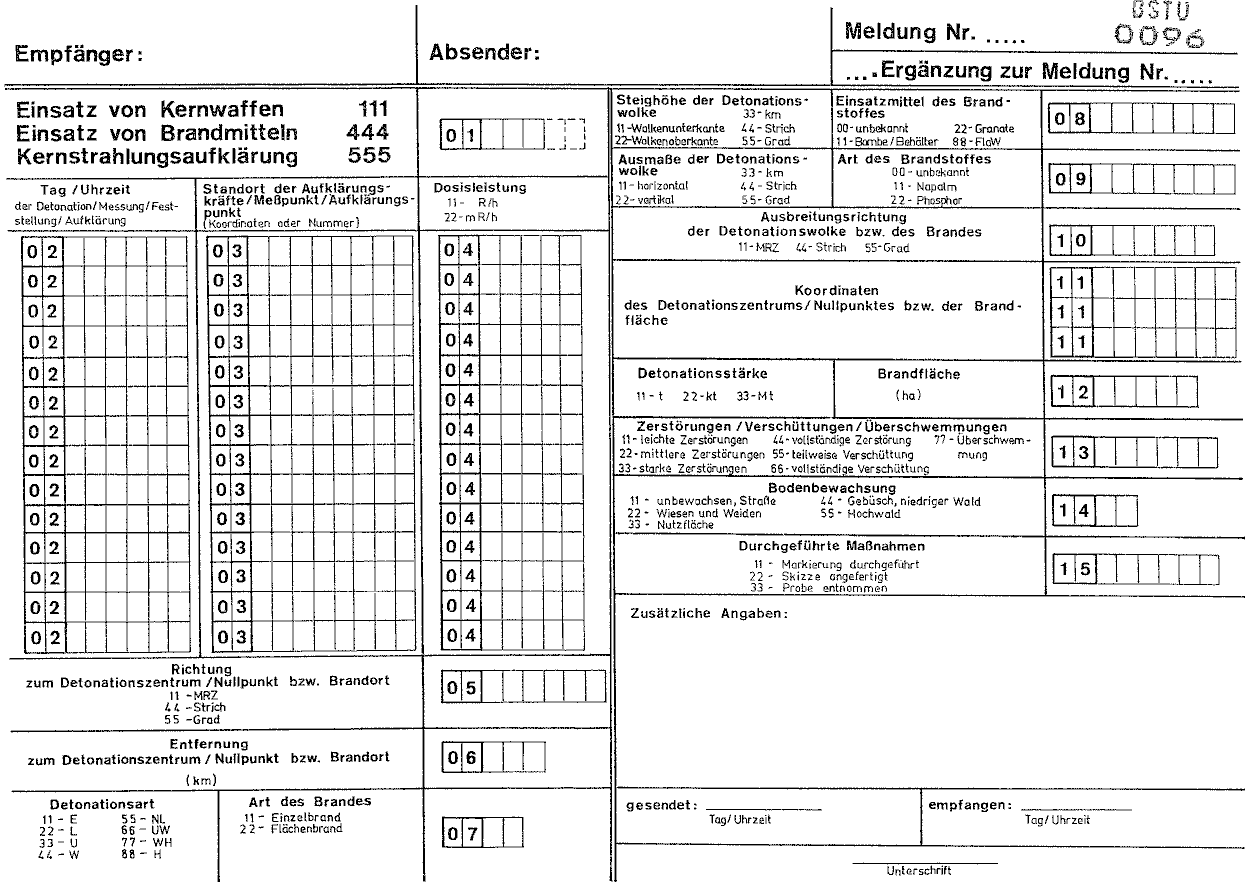

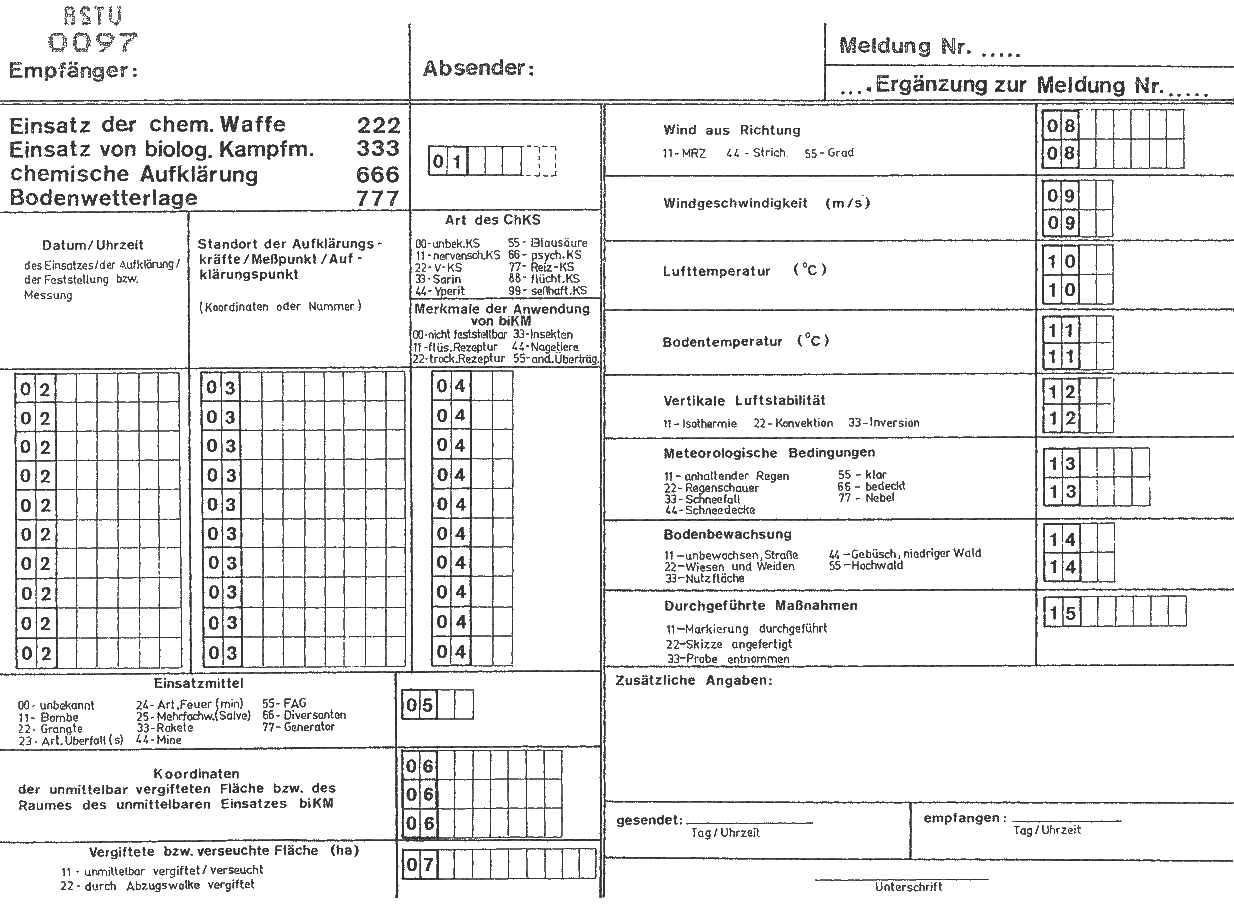

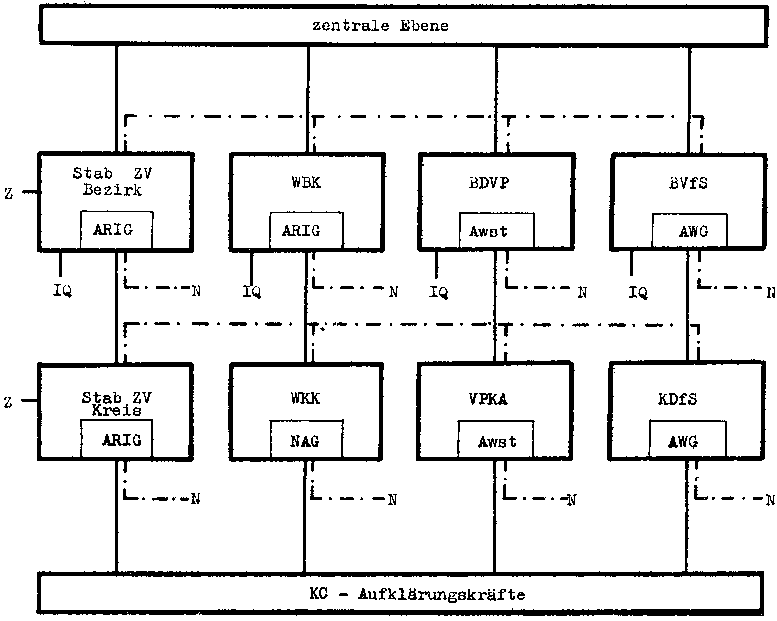

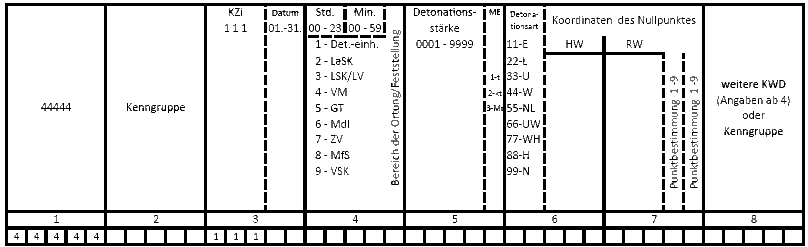

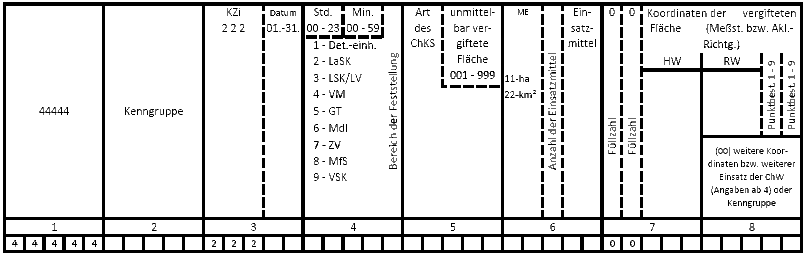

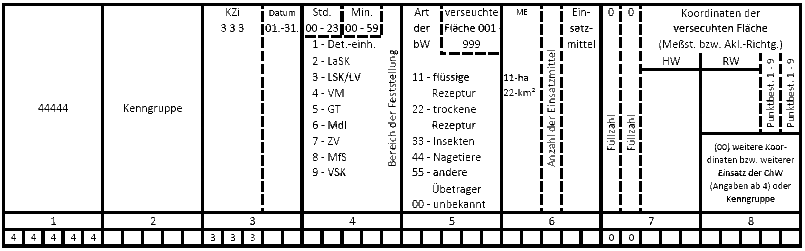

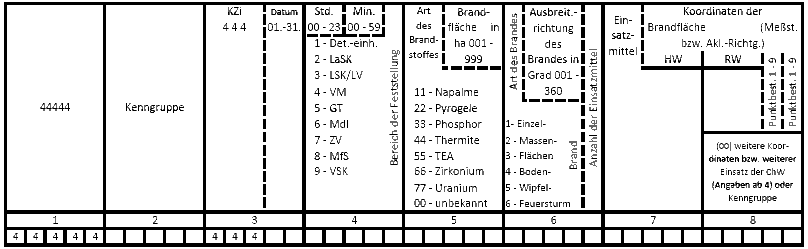

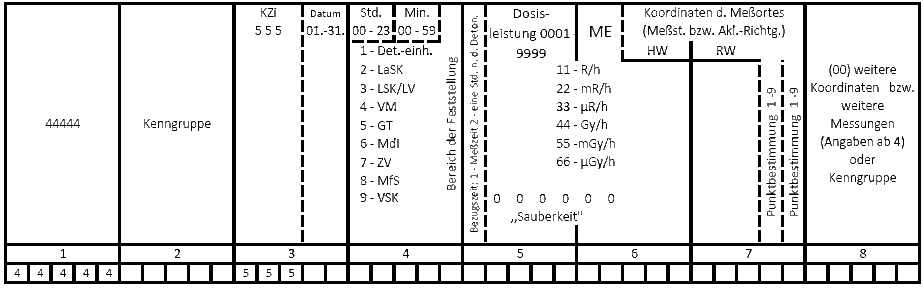

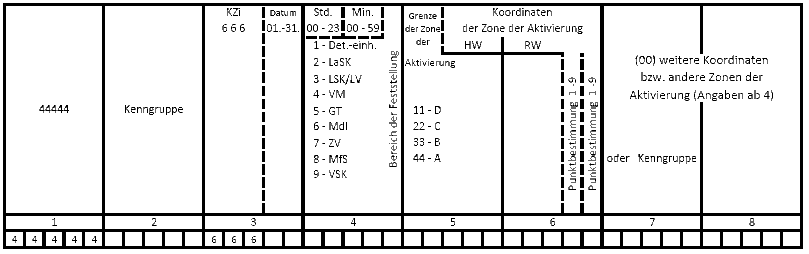

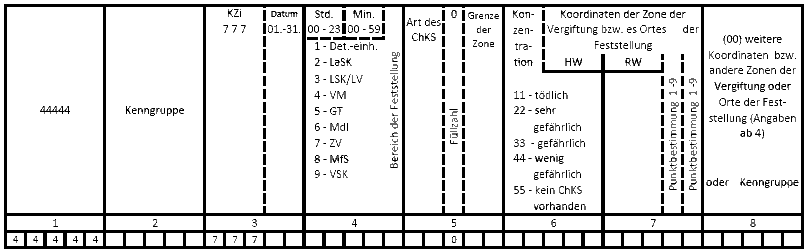

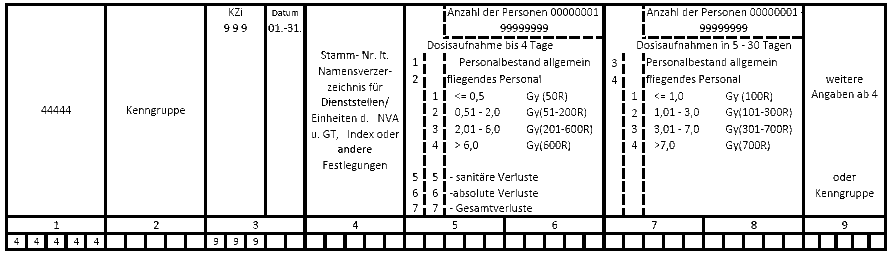

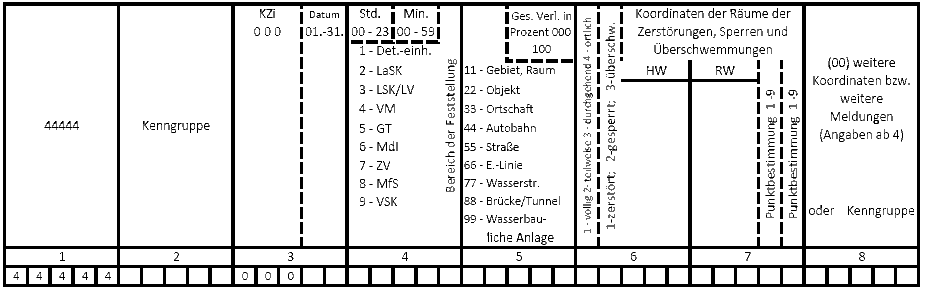

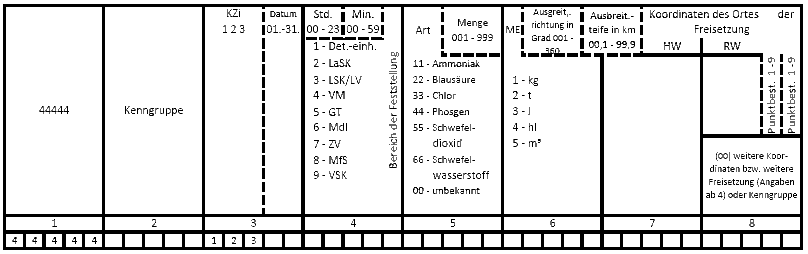

- Formblatt 4444 KCB Aufklärung

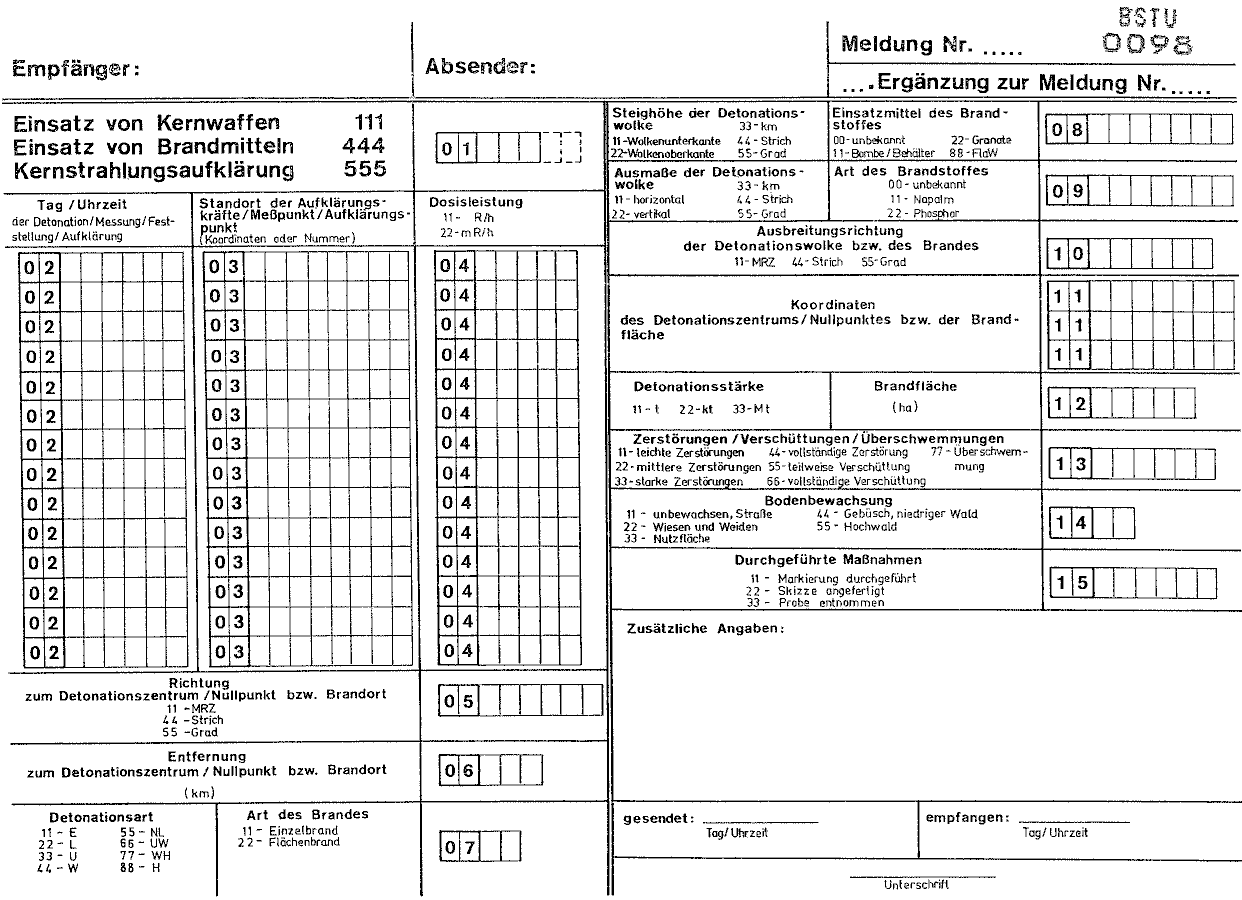

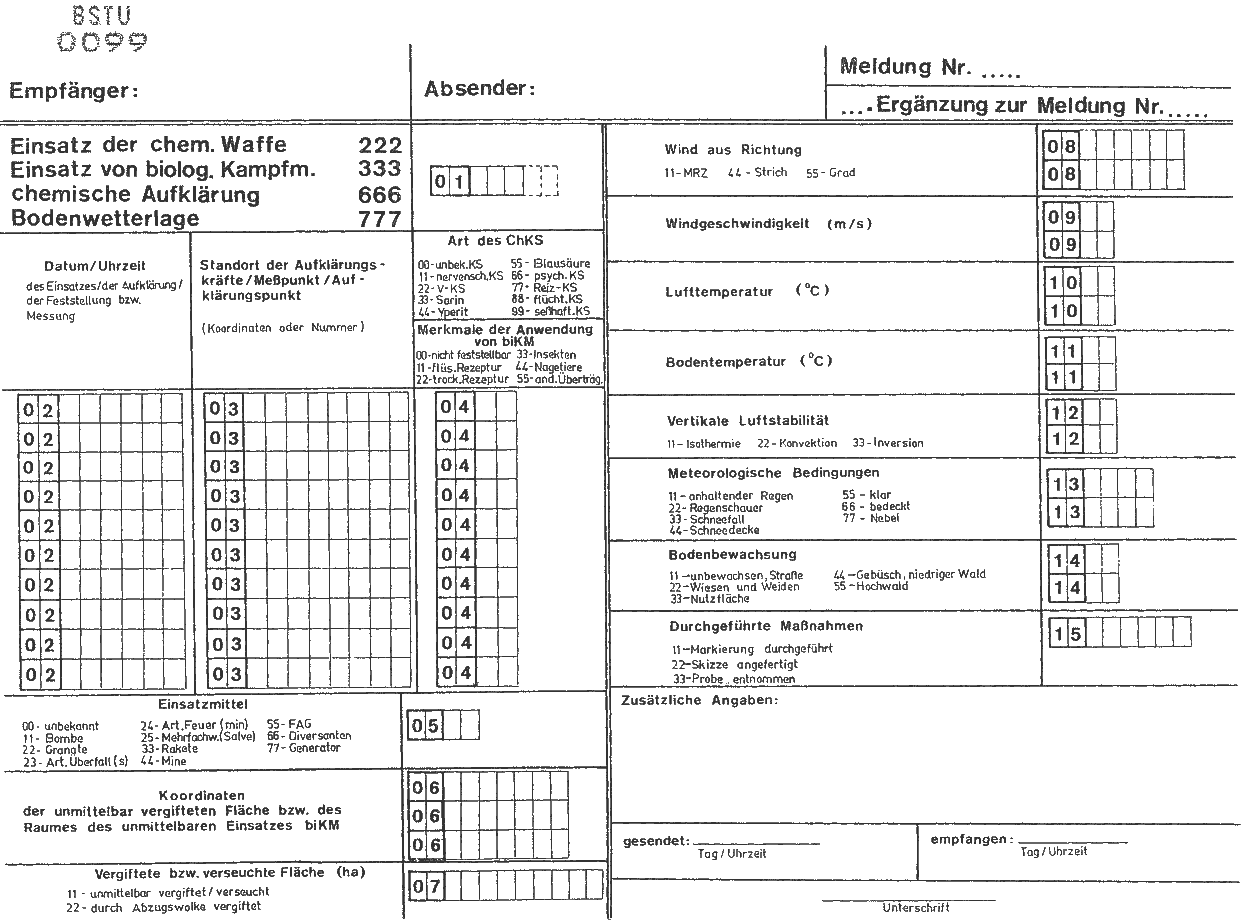

- DV 053/9/002, KCB-Informationsordnung

- Formblatt 44444 KCB Aufklärung

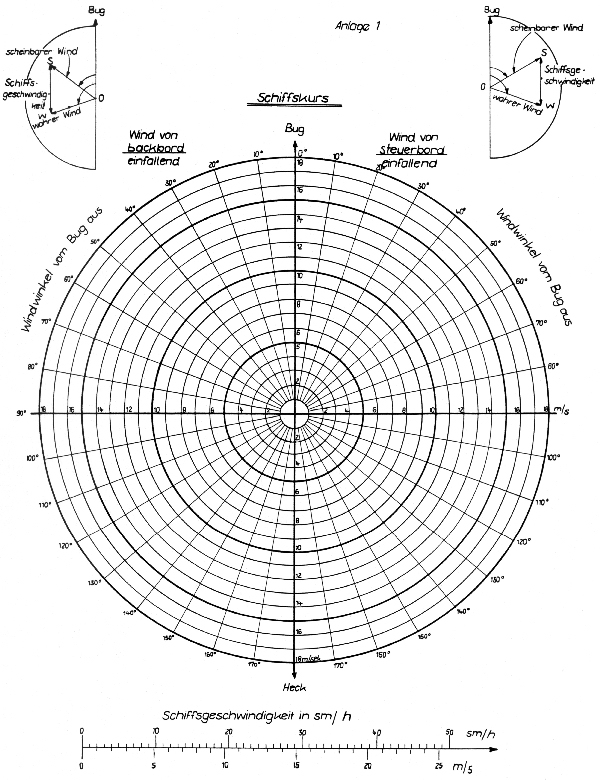

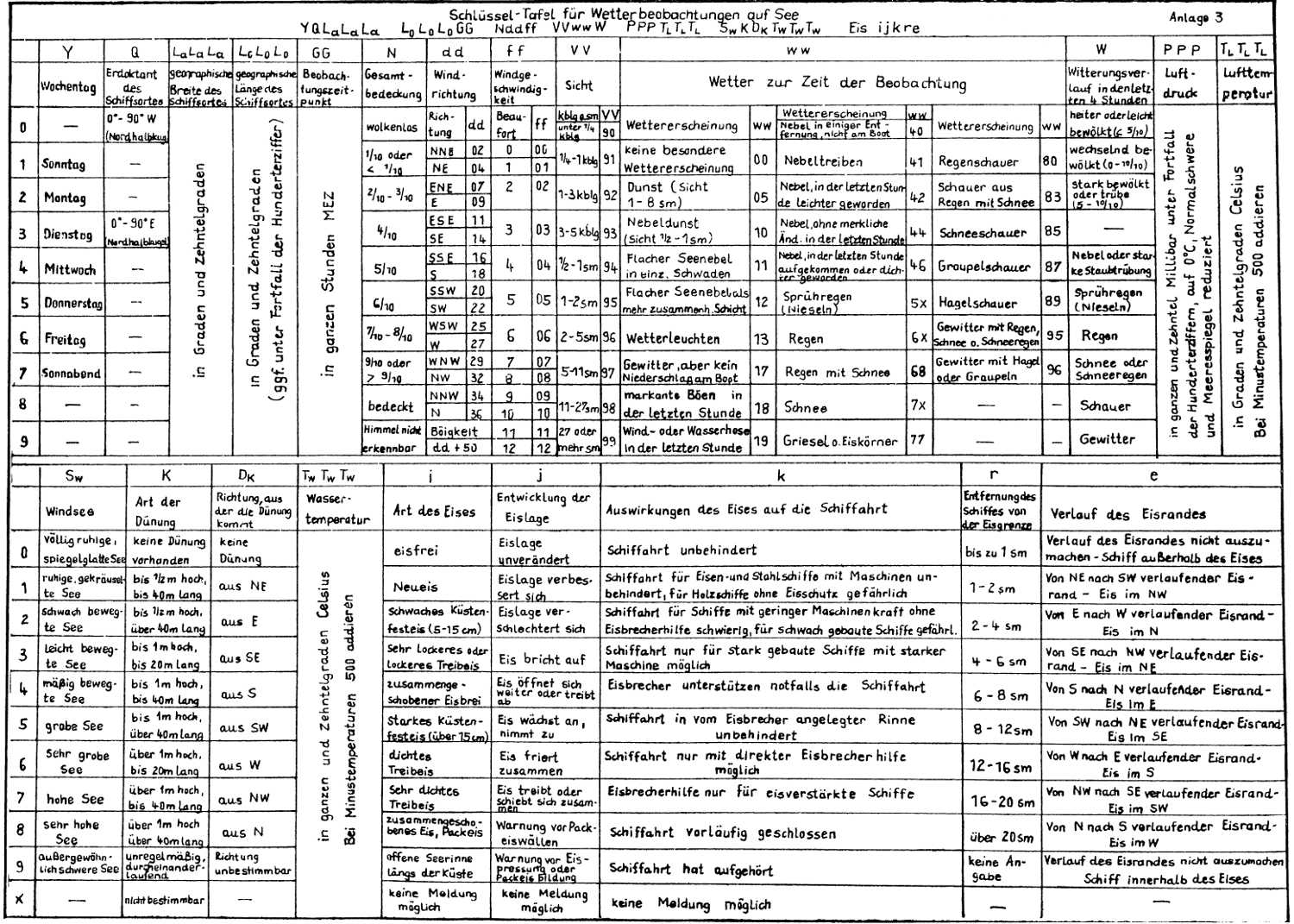

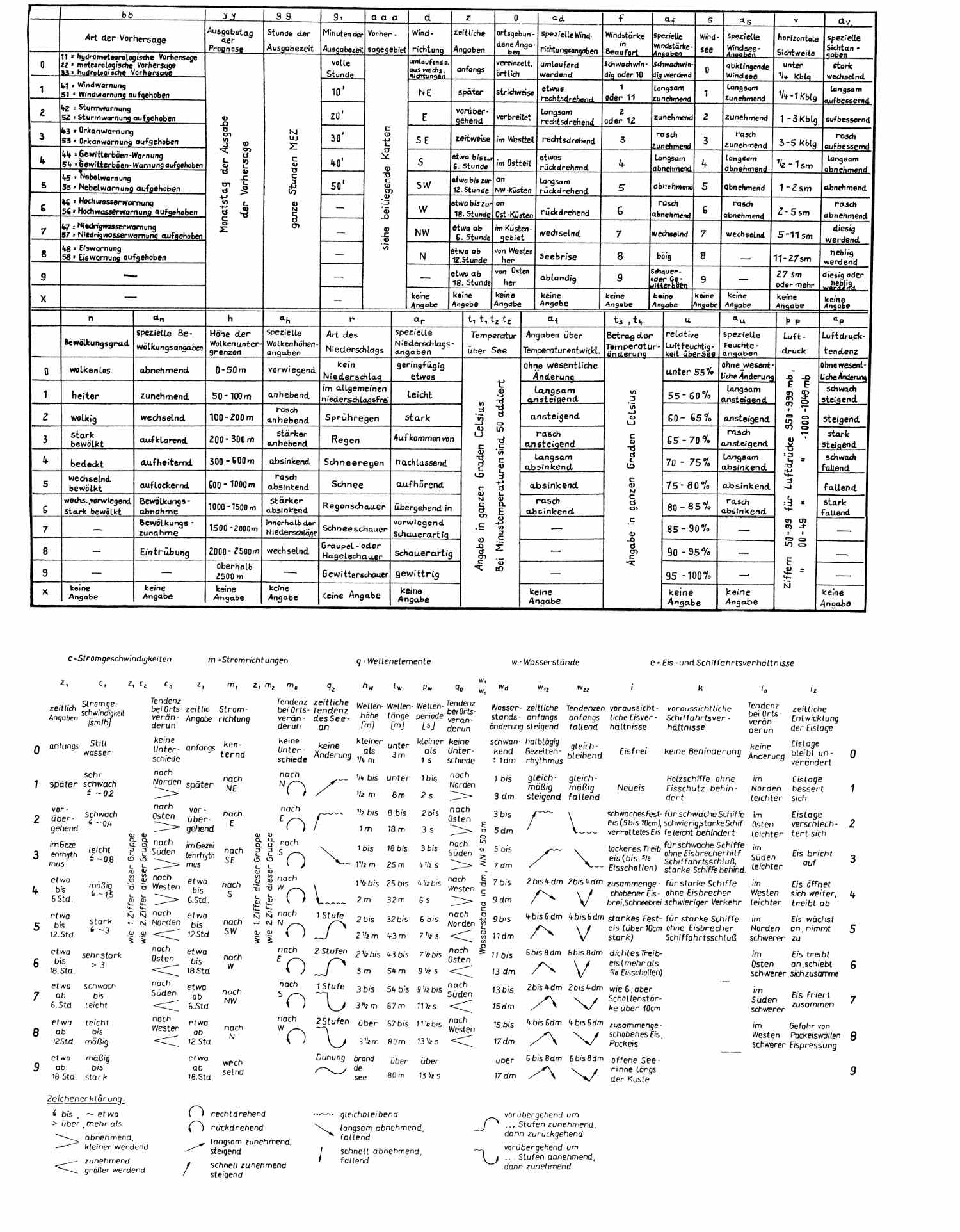

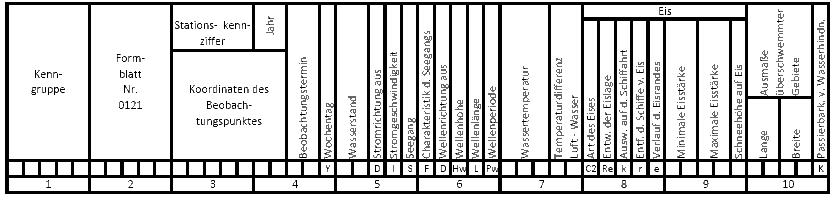

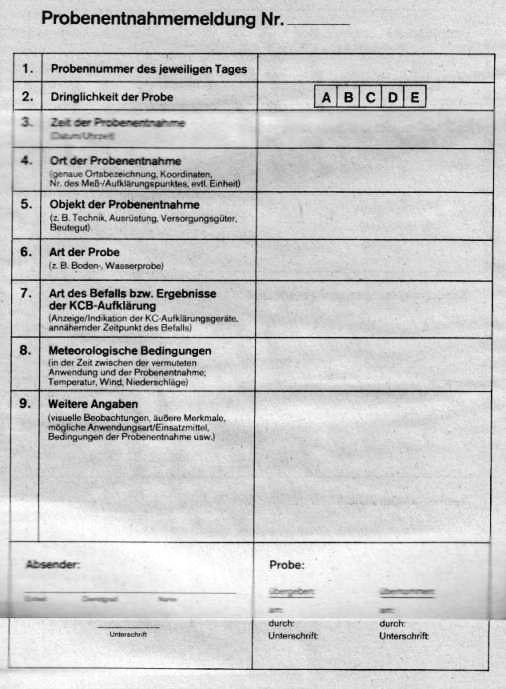

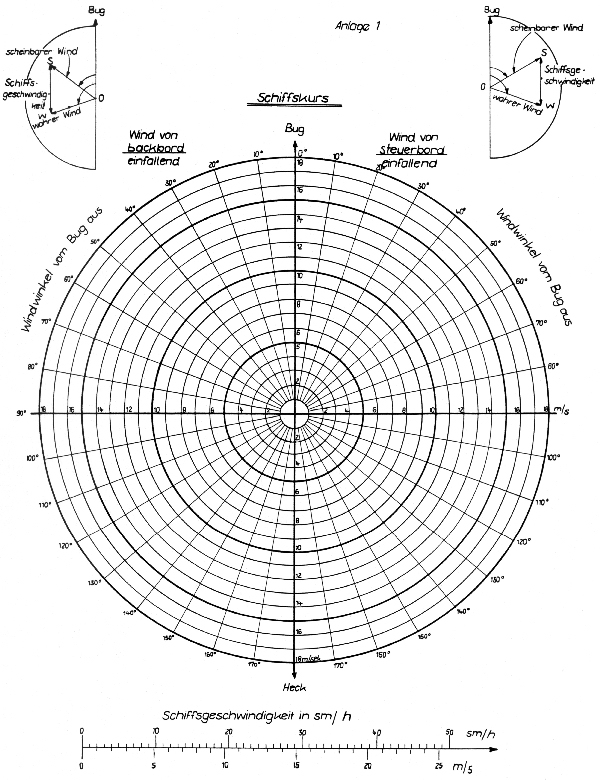

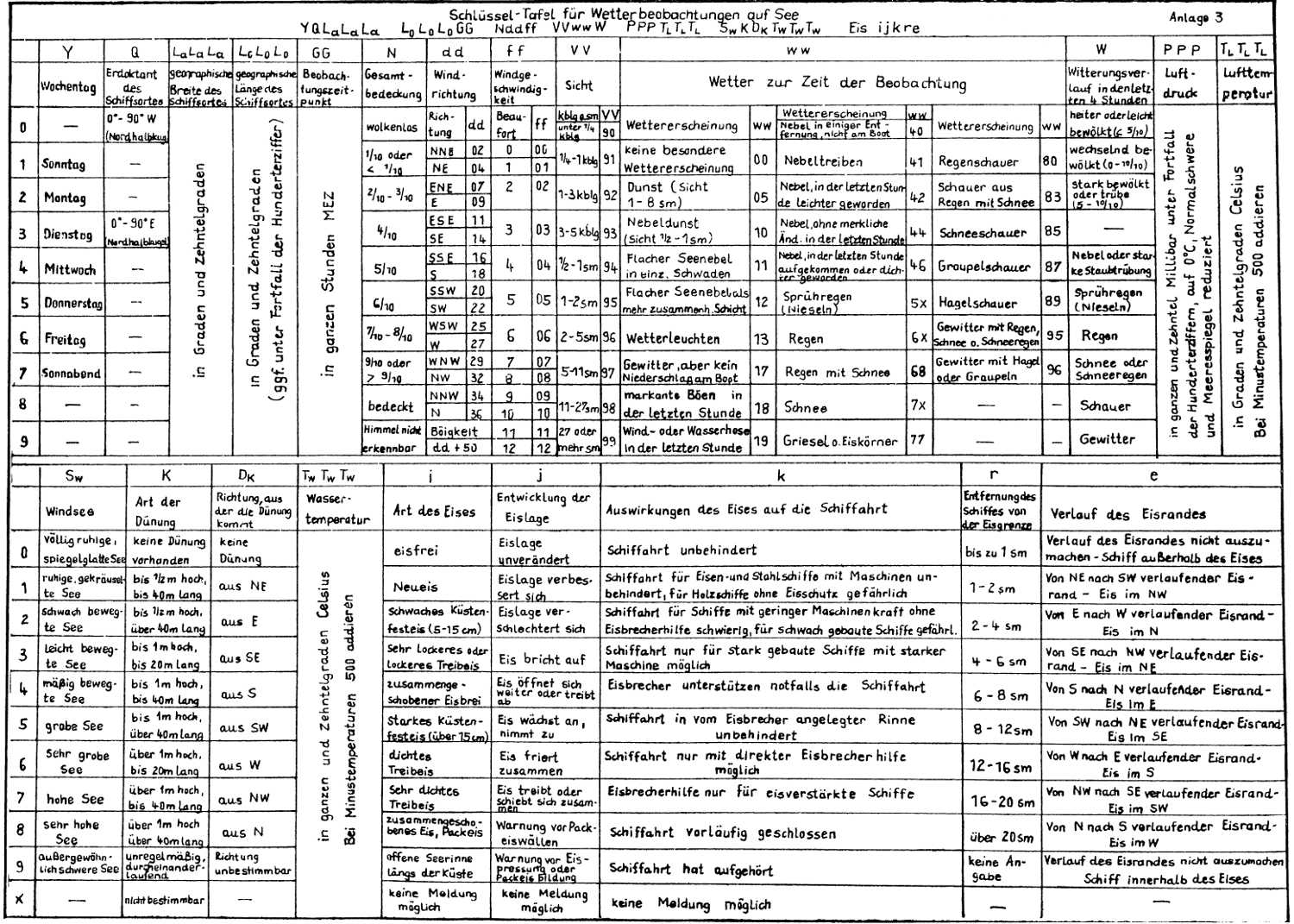

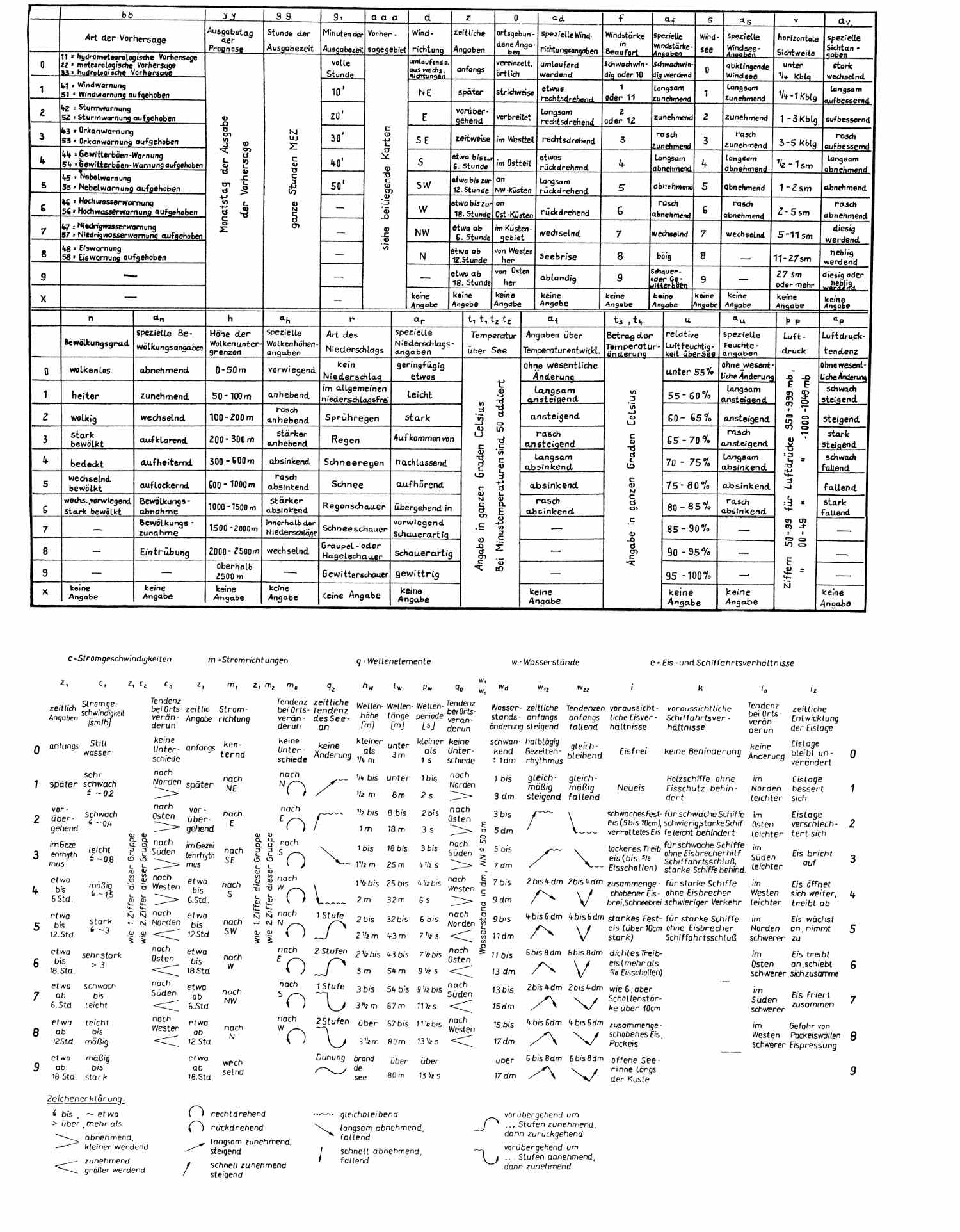

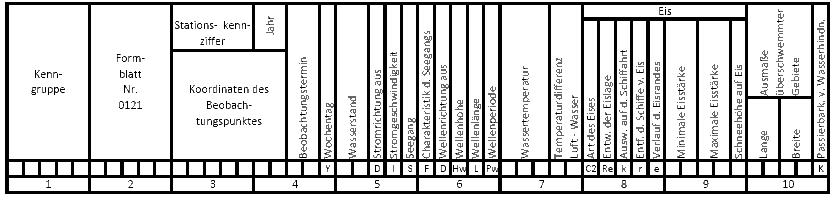

- Schlüssel für meteorologische und hydrologische Beobachtung und Beratung

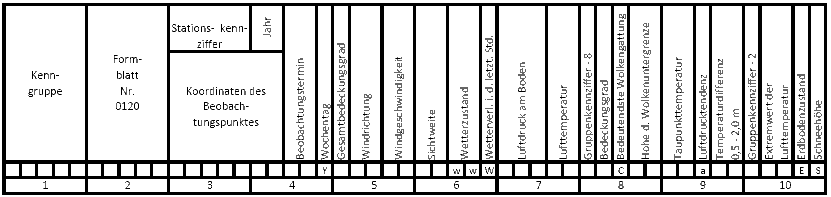

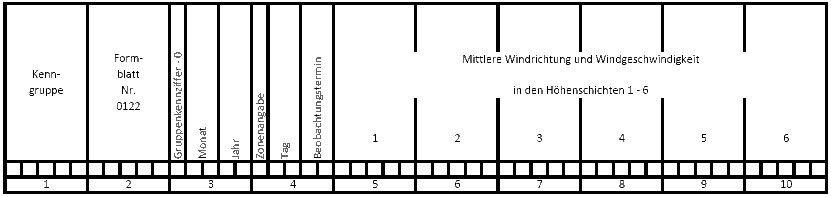

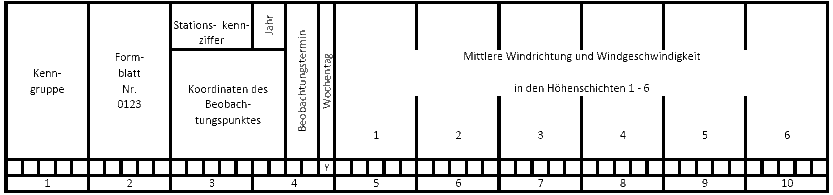

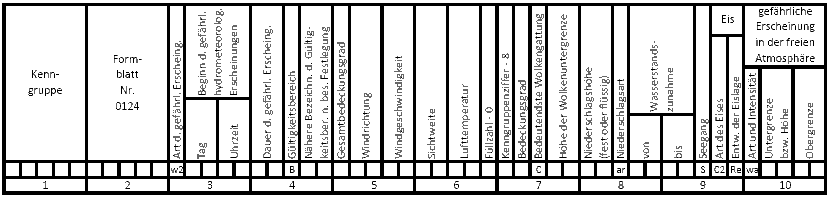

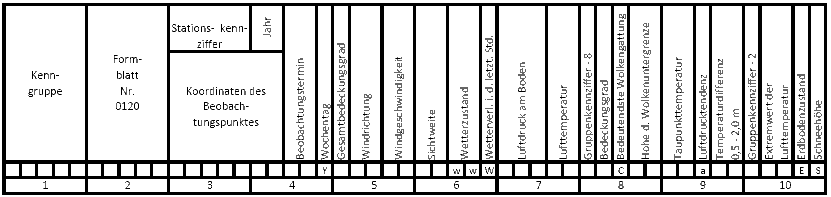

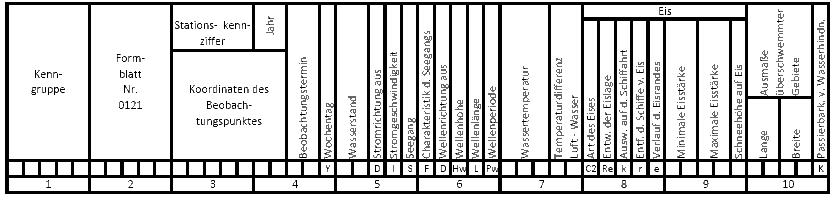

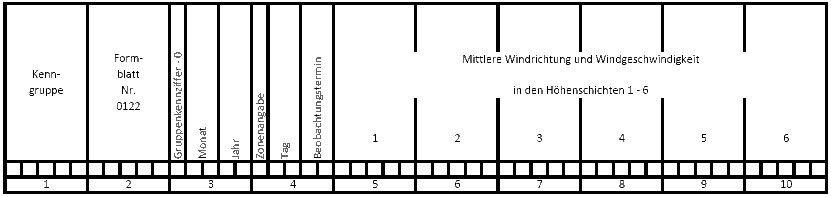

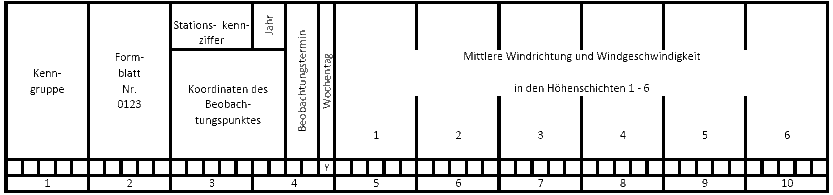

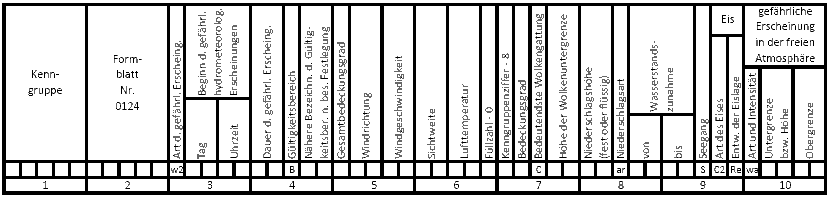

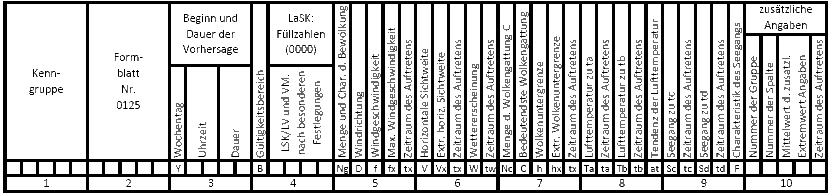

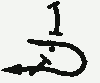

- Formblatt 0120, hydrometeorologisch Angaben

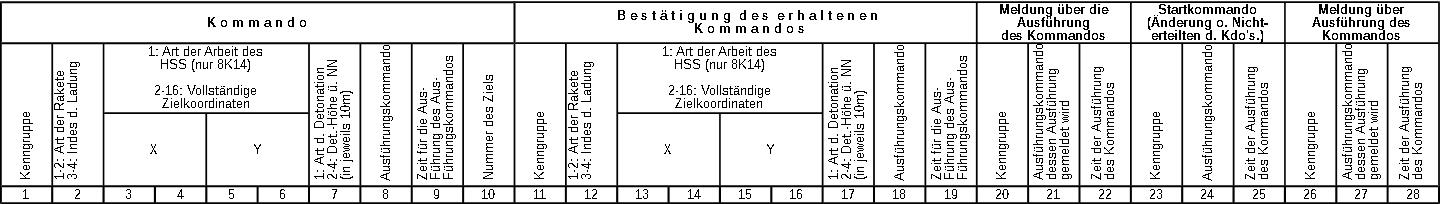

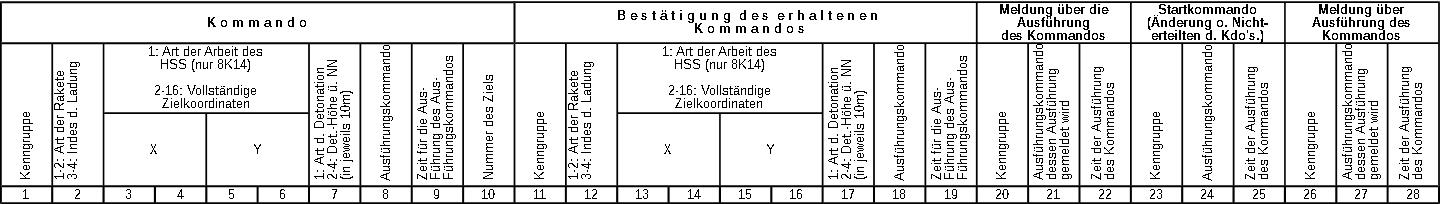

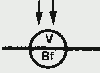

- Formblatt Raketentruppen, Kommandierungen

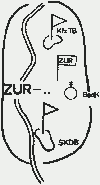

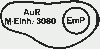

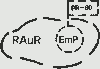

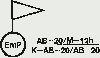

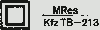

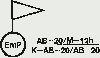

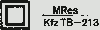

- Ordnung, taktische Zeichen der Einsatzleitungen

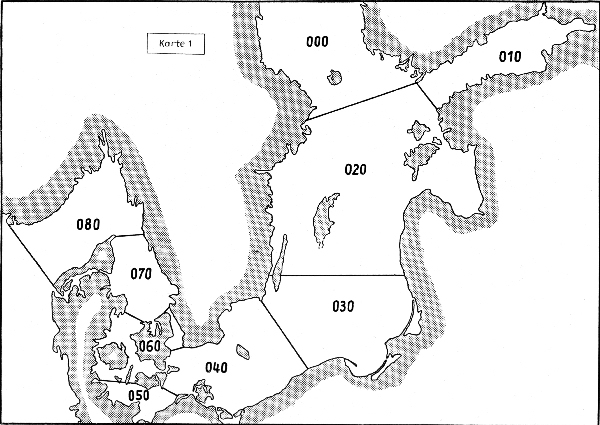

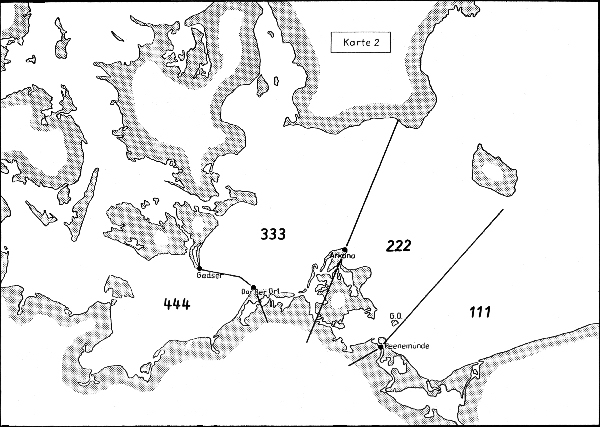

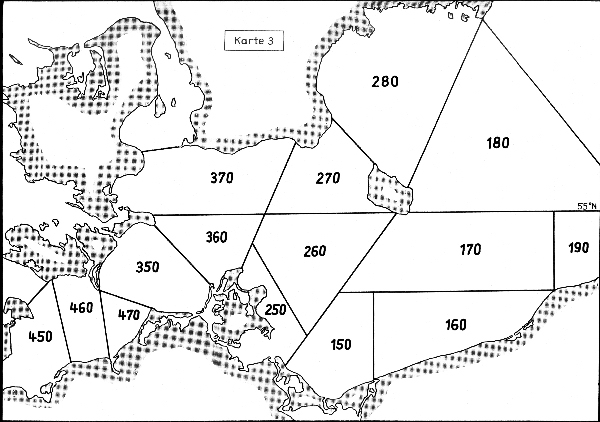

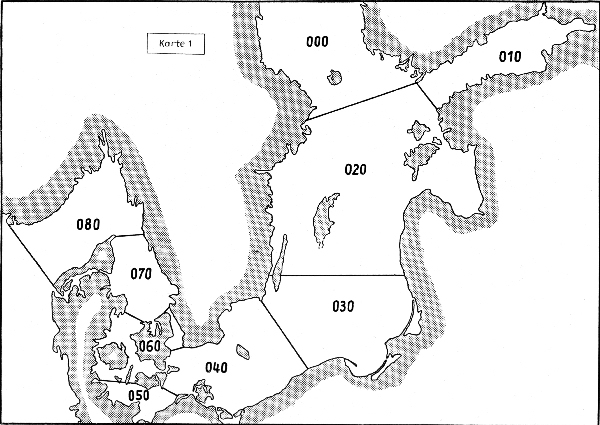

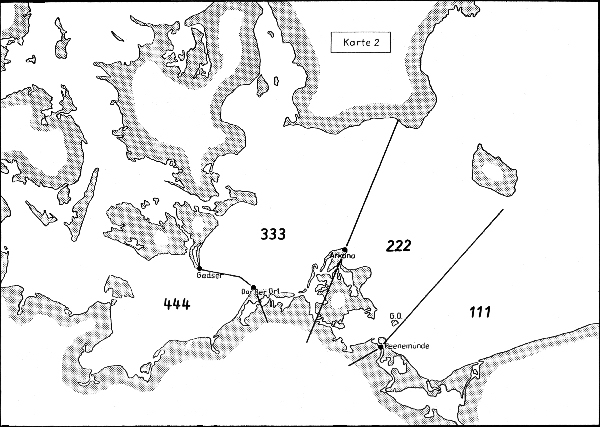

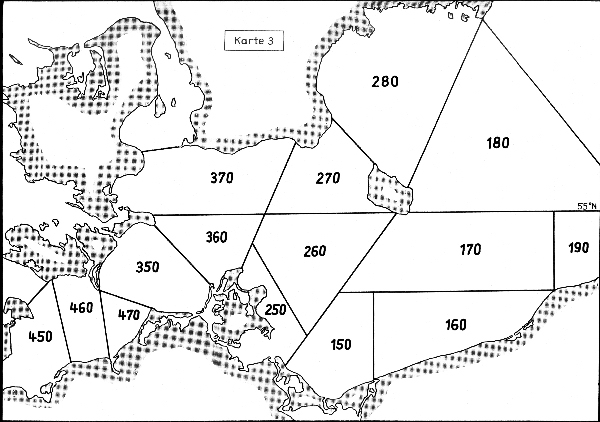

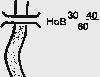

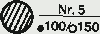

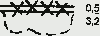

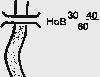

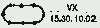

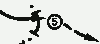

Seit 1973 wird die Zivilverteidigung der DDR auch im Militärwesen abgehandelt.

Siehe auch Militärwesen im Bundesarchiv.

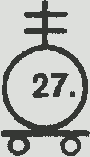

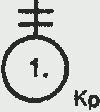

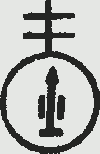

1. SAPAD 71 in der Zivilverteidigung BArch*12

MINISTERRAT

DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

Hauptverwaltung Zivilverteidigung

Vertrauliche Verschlußsache!

VVS-Nr.: ZV 003 880

… Ausfertigung = 12 Blatt

A N O R D N U N G ZV 019/83

des

Leiters der Zivilverteidigung der DDR

die Sicherstellung der gedeckten Führung

mit Codier- und Verschleierungsmitteln

im Führungsbereich des Vorsitzenden des

Ministerrates

vom 01. 09.1983

Anmerkung des Autors:

Das hier beschriebene Verfahren SAPAD-71 wurde im Warschauer Vertrag verwendet!

Zur Sicherstellung der gedeckten Führung mit Codier- und

Verschleierungsmitteln im Führungsbereich des Vorsitzenden

des Ministerrates

O R D N E I C H A N

1. Für die Organisation, Planung und materielle Sicher-

stellung der gedeckten Führung mit Codier- und Ver-

schleierungsmittel bei der Nutzung technischer Nach-

richtenmittel im Führungsbereich des Vorsitzenden des

Ministerrates ist der Stellvertreter des Leiters der

Zivilverteidigung und Chef des Stabes verantwortlich.

2. Der Stellvertreter des Leiters der Zivilverteidigung

und Chef des Stabes beauftragt den Chef Nachrichten

der Hauptverwaltung Zivilverteidigung mit der:

(1) Herausgabe der erforderlichen Mittel und Unterlagen

der gedeckten Führung sowie des Planes der Gültigkeit

der Codiermittel;

(2) Anleitung und Unterstützung bei der Aus- und Weiter-

bildung der Nutzer von Mitteln der gedeckten Führung;

(3) Kontrolle der Anwendung und der Aufbewahrung der

Mittel der gedeckten Führung bei den Nutzern;

(4) Analyse der Wirksamkeit der gedeckten Führung und

Erarbeitung von Vorschlägen zu ihrer weiteren Vervoll-

kommnung;

(5) Untersuchung und Auswertung von Verstößen und be-

sonderen Vorkommnissen auf dem Gebiet der gedeckten

Führung, sowie der

(6) Gewährleistung der Zusammenarbeit mit den zentralen

Führungsorganen, Ministerien und anderen zentralen Staats-

organen bei der Einführung neuer Codier- und Verschleie-

rungsmittel oder bei der Er- und Überarbeitung von

Codier- und Verschleierungsmitteln.

3. Die Einführung von Codier- und Verschleierungsmitteln im

Führungsbereich des Vorsitzenden des Ministerrates

ist beim Stellvertreter des Leiters der Zivilverteidigung

und Chef des Stabes schriftlich zu beantragen.

Es sind nur solche Codier- Verschleierungsmittel zu

erarbeiten, herzustellen und anzuwenden, die in den Be-

stimmungen zur Anwendung von Codier- und Verschleierungs-

mitteln bei der Nutzung technischer Nachrichtenmittel im

Führungsbereich des Vorsitzenden des Ministerrates (An-

hang) festgelegt sind.

4. Die Anwendung der Codier und Verschleierungsmittel hat

unter Beachtung der Festlegungen im Plan der Gültigkeit

der Codiermittel zu erfolgen.

5. Die Bestimmungen zur Anwendung von Codier- und Verschleie-

rungsmitteln bei der Nutzung technischer Nachrichtenmittel

im Führungsbereich des Vorsitzenden des Ministerrates

(Anhang) werden bestätigt.

Der Stellvertreter des Leiters der Zivilverteidigung und

Chef des Stabes ist berechtigt, der Notwendigkeit Präzis-

sierungen vorzunehmen.

6. Der Stellvertreter des Leiters der Zivilverteidigung und

Chef des Stabes hat zur Gewährleistung einer qualifizierten

Aus- und Weiterbildung der Codiergruppen und anderer

Nutzer von Codier- und Verschleierungsmitteln im Führungs-

bereich des Vorsitzenden des Ministerrates ein Rahmenprogramm

herauszugeben.

7. Diese Anordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft und

hat Gültigkeit bis auf Widerruf.

Gleichzeitig treten die

- Vorschrift über die Anwendung von Codiermitteln bei

der Nutzung technischer Nachrichtenmittel¨ des Leiters der

Hauptverwaltung beim Vorsitzenden des Ministerrates vom

22. 02. 1979 (VVS-B-2/4-132/79) und die

- Richtlinie Nr.02/31 des Leiters der Hauptverwaltung über

die Einführung und Nutzung des Codes 01212 - Einsatz-

leitungen im Verantwortungsbereich des Vorsitzenden

des Ministerrates vom 29. 09. 1981 (GVS B 115 - 2381/81)

außer Kraft und sind außer der Urschrift in eigener Zu-

ständigkeit zu vernichten.

Berlin, den 1.9.1983

Peter

Generalleutnant

Anhang

BESTIMMUNGEN

zur Anwendung Codier und Ver-

schleierungsmitteln bei der Nutzung

technischer Nachrichtenmittel

im Führungsbereich des Vorsitzenden

des Ministerrates

Gliederung:

I. Allgemeine Grundsätze der gedeckten Führung

II. Codier- und Verschleierungsmittel

III. Geheimhaltungsbestimmungen bei der Nutzung

technischer Nachrichtenmittel

Anlagen

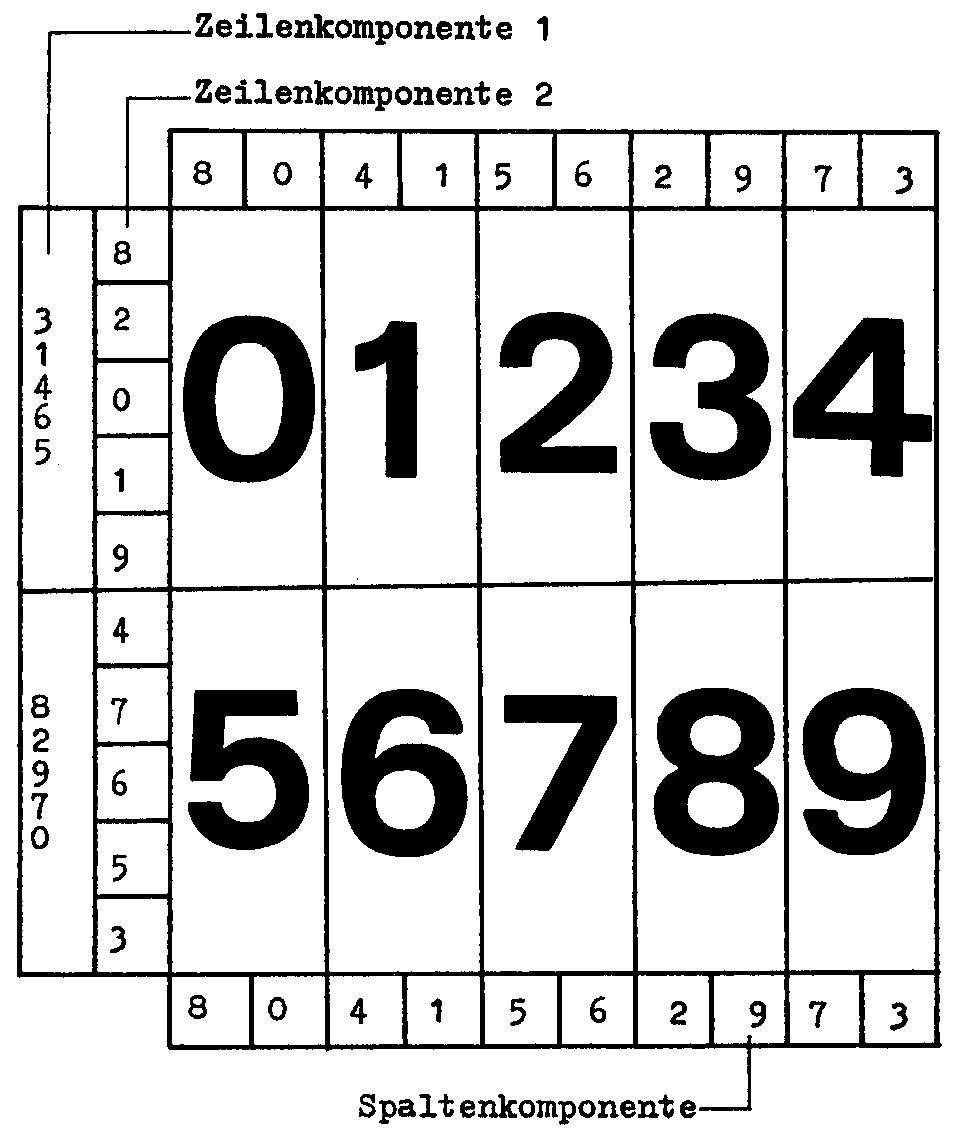

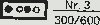

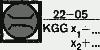

Anlage 1 Bild 1 Sprechtafel TYP 357 mit 100 Phrasenstellen

Bild 2 Sprechtafel Typ 357 mit 100 Phrasenstellen

Zahlentafel als 2. Stufe

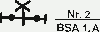

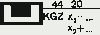

Anlage 2 Bild 3 Sprechtafel TYP 470 mit 130 Phrasenstellen

und 39 Phrasenstellen für die Ziffern 0 bis 9

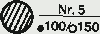

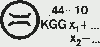

Anlage 3 Zahlentafel Typ 1

Bild 4 Zahlentafel Typ 2

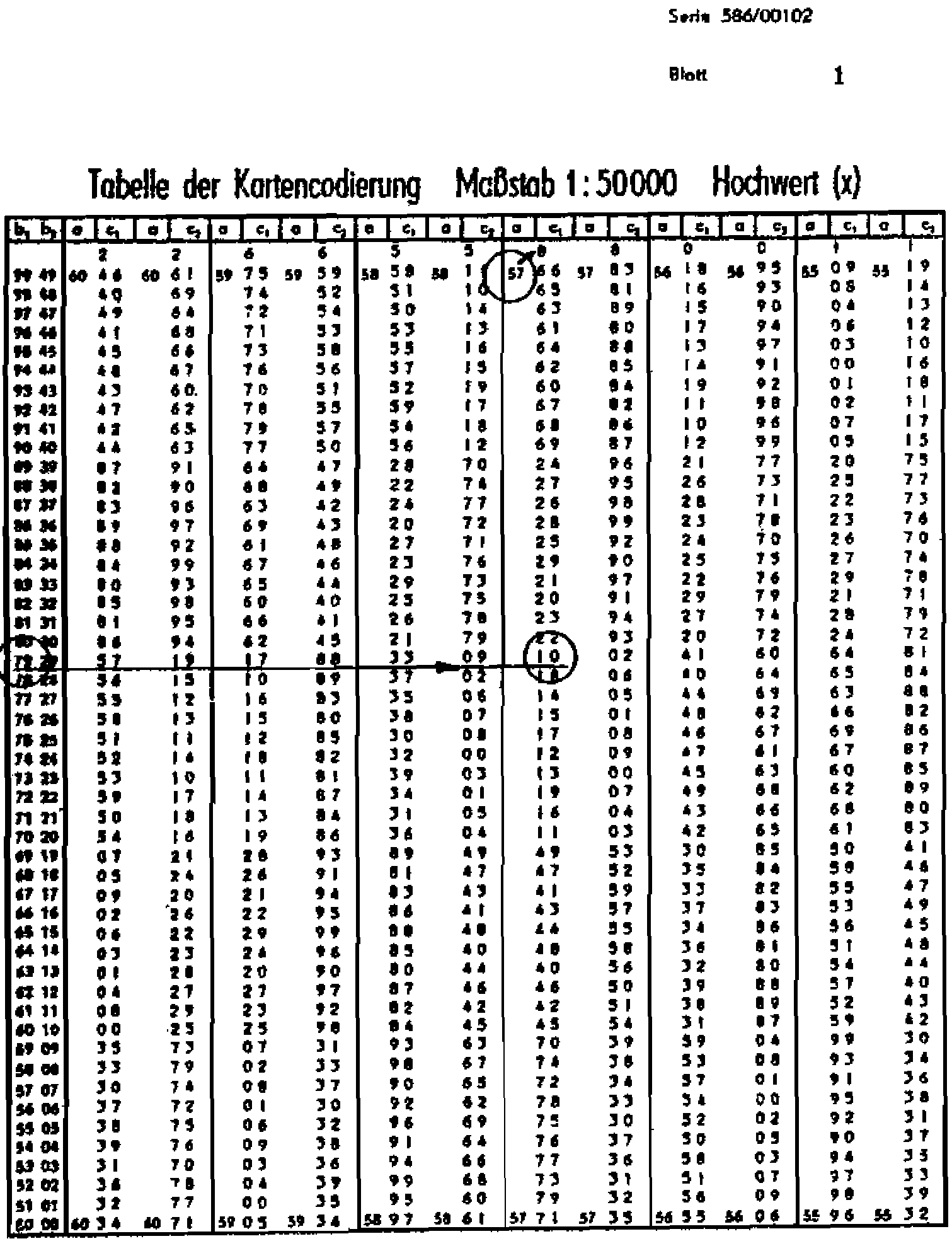

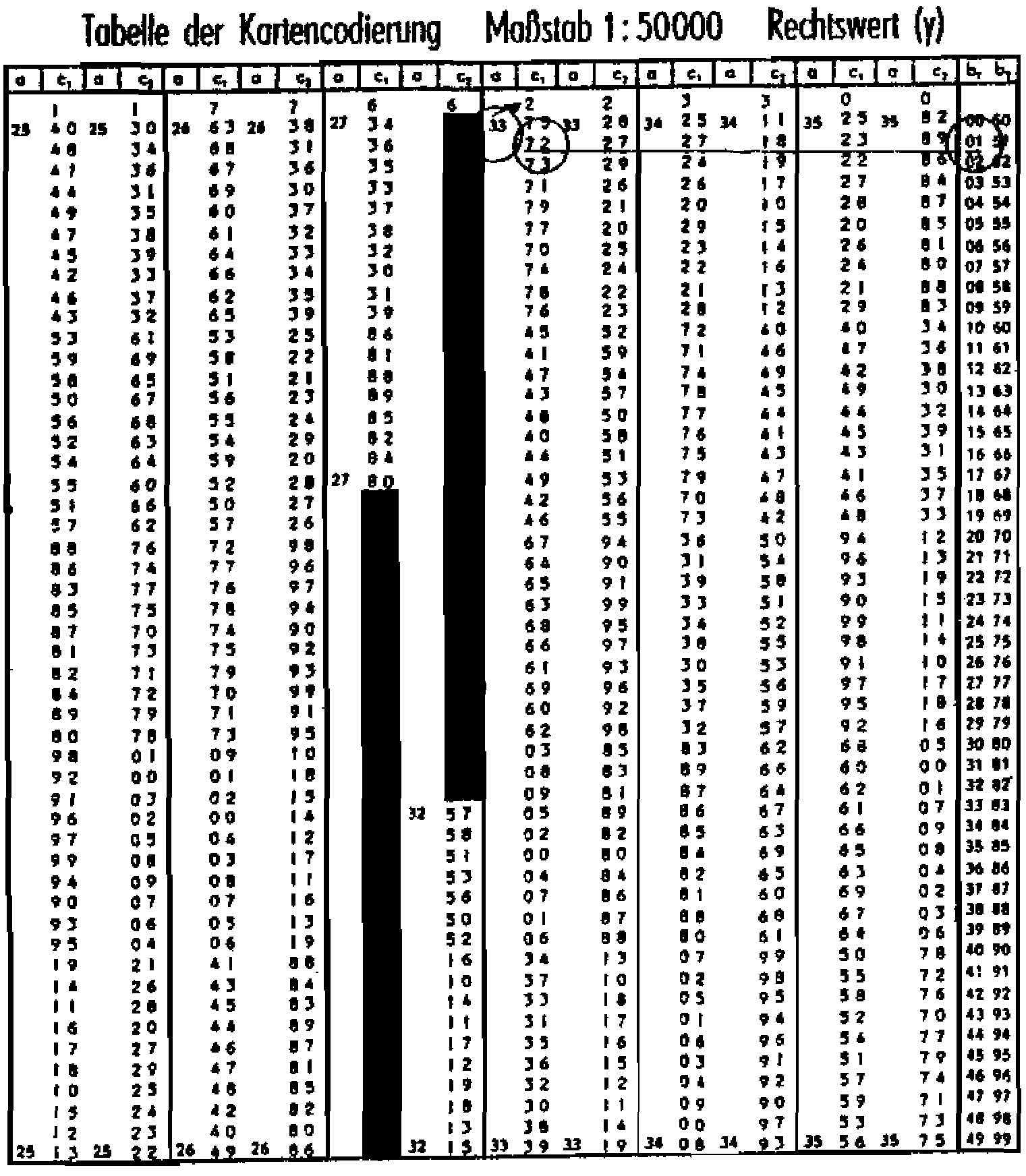

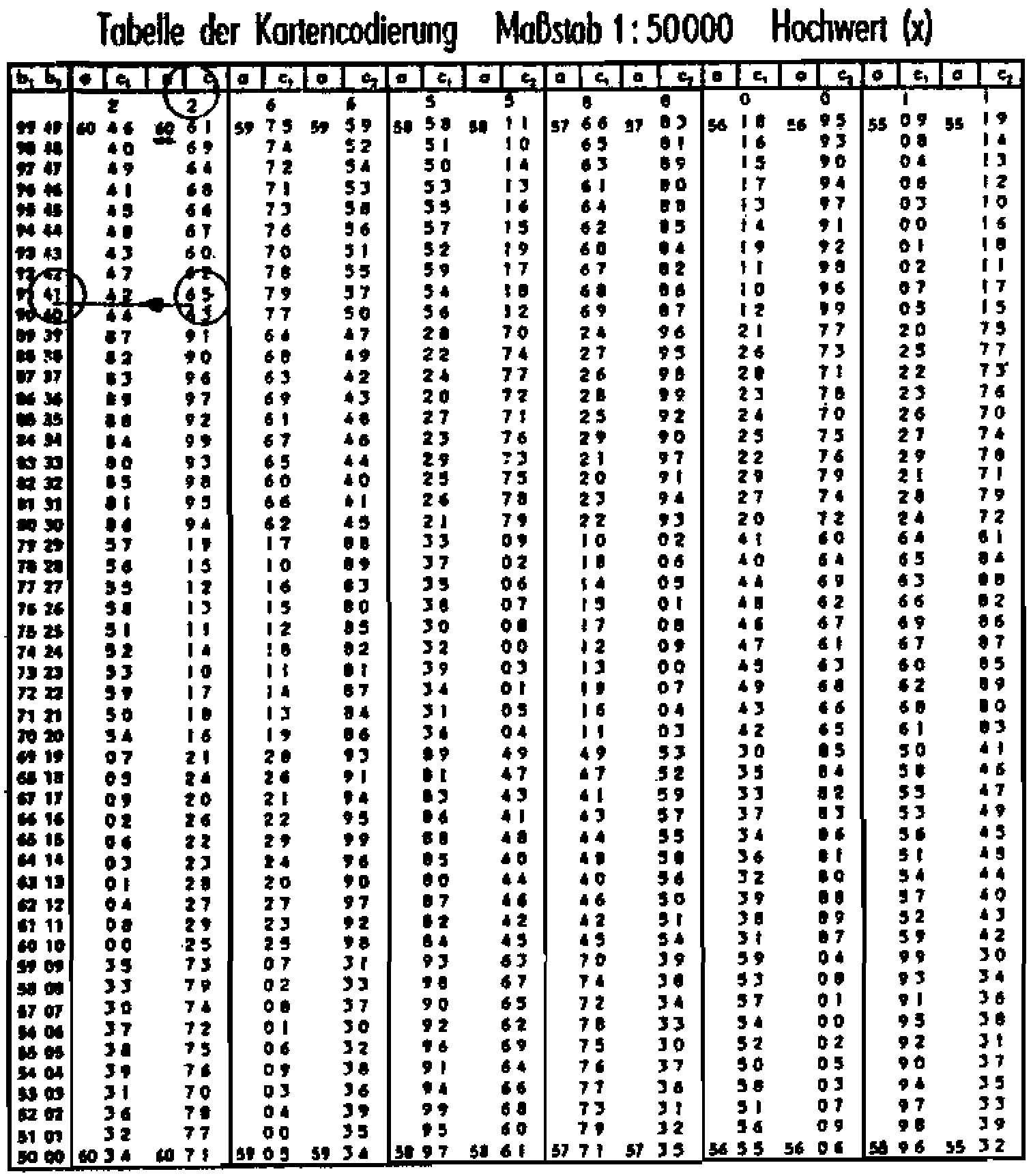

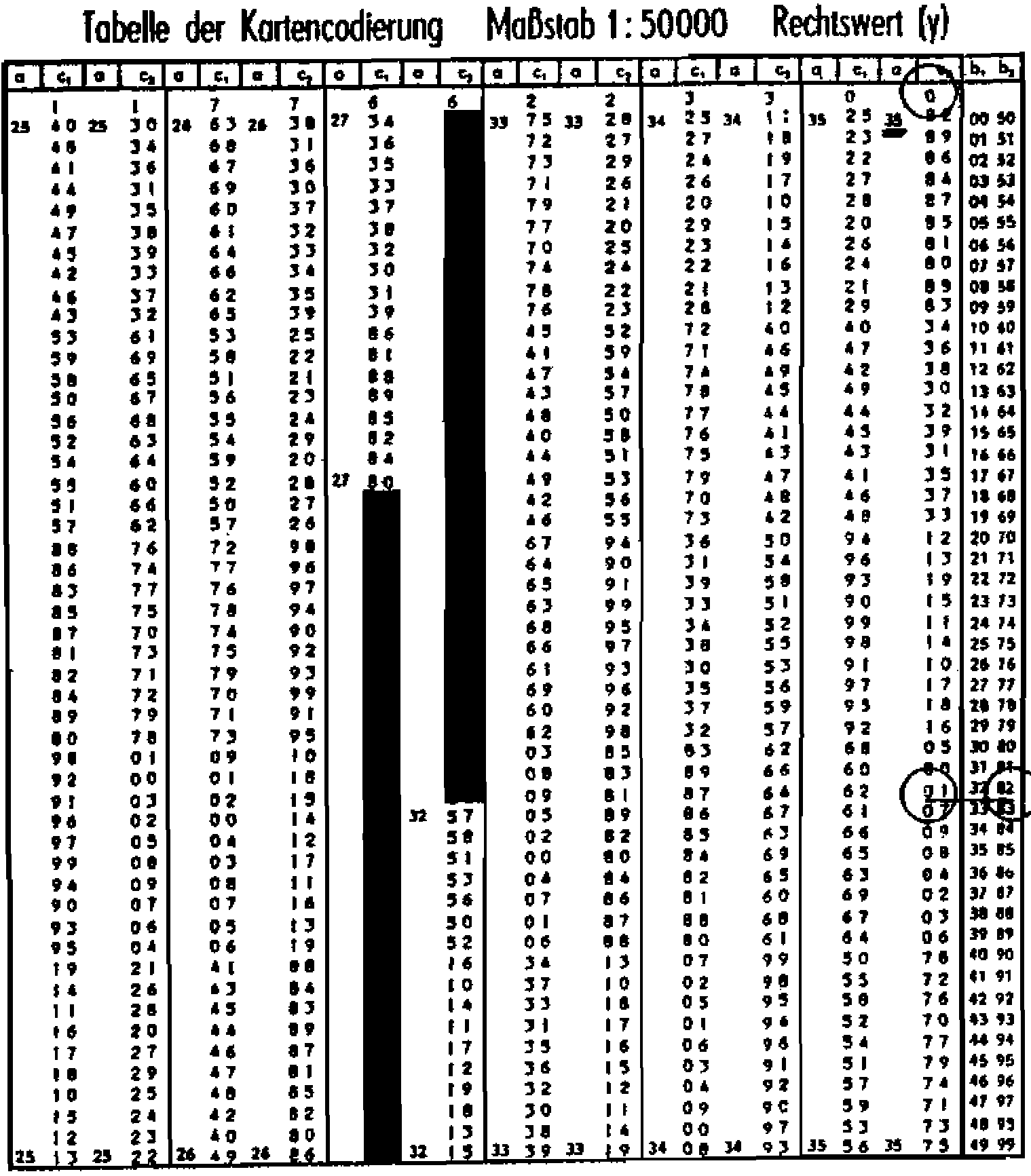

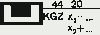

Anlage 4 Tabellenmuster zur Codierung topografischer

Karten mit dem Verfahren ¨SAPAD-71¨

Anlage 5 Punktbestimmung auf topografischen Karten

aller Maßstäbe

Anlage 6 Antrag auf Einführung eines Codier- bzw.

Verschleierungsmittels

Anlage 7 Begriffsbestimmungen

I. Allgemeine Grundsätze der gedeckten Führung

1. Die gedeckte Führung bei der Nutzung technischer Nach-

richtenmittel umfaßt alle Maßnahmen zur Geheimhaltung

der Informationen bei der Übertragung über technische

Nachrichtenmittel mit dem Ziel, den Abfluß von Informa-

tionen und deren Auswertung durch Unbefugte zu ver-

hindern.

2. Die gedeckte Führung ist zu gewährleisten durch

a) die Anwendung von Mitteln der gedeckten Führung,

b) die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen bei der

Nutzung von Mitteln der gedeckten Führung,

c) die zweckmäßige Nutzung der technischen Nachrichten-

mittel und der Mittel der gedeckten Führung, die An-

wendung von Telegramm- und Codestil sowie die Typi-

sierung von Informationen,

d) die materielle Sicherstellung der gedeckten Führung,

e) die Kontrolle der Festlegungen der gedeckten Führung.

3. Die Wirksamkeit der Maßnahmen der gedeckten Führung ist

abhängig von

a) der kryptologischen Sicherheit der eingesetzten Mittel

der gedeckten Führung

b) der Sicherheit der technischen Nachrichtenmittel,

c) der operativen Bedeutung und dem Umfang der zu über-

tragenden Informationen,

d) den Einschränkungen bei der Nutzung der Mittel der ge-

deckten Führung und der Nachrichtenmittel,

e) der Einhaltung und Durchsetzung der Forderungen der

Betriebsvorschriften, Nutzungsanleitungen bzw. Gebrauchs-

anweisungen,

f) den Kenntnissen und Fertigkeiten der Nutzer sowie der

Nachrichtenkräfte.

II. Codier- und Verschleierungsmittel

4. Bestandteile

a) Codiermittel

- Codes

- Codiertabellen

- Substitutionstafeln

- Signaltabellen

- Schlüsselunterlagen

b) Verschleierungsmittel

- Sprechtafeln

- Zahlentafeln

- Codierung topografischer Karten

- Tarnbezeichnungen (Tarnnamen und Tarnzahlen, Kennwörter,

Signale, Parolen, Rufzeichen)

5. (1) Codier- und Verschleierungsmittel sind durch Mitar-

beiter (Nutzer) zur Geheimhaltung schriftlicher und münd-

licher Informationen bei der Nutzung offener Nachrichten-

verbindungen anzuwenden. Für VS-eingestufte Codiermittel

ist die entsprechende VS-Berechtigung notwendig. Sprech-

und Zahlentafeln sind als VD zu kennzeichnen und nach-

zuweisen.

Die Anwendung wird im Plan der Gültigkeit der Codier

mittel festgelegt und hat durch die Nutzer nach den zu

den Mitteln gehörenden Gebrauchsanweisungen zu erfolgen.

(2) Codier- und Verschleierungsmitteln können Infor-

mationen bis zu dem Geheimhaltungsgrad bearbeitet werden,

den das Mittel selbst trägt. Verschleierungsmittel ver-

hindern bzw. erschweren nur das unmittelbare Mitverstehen

durch Unbefugte.

6. (1) Codes, Codiertabellen und Substitutionstafeln sind

Codeverzeichnisse in Buch- bzw. Tafelform, in denen den

Sätzen und Satzfolgen, Wortverbindungen, Wörtern, Buch-

staben Ziffern und Zeichen (nachfolgend Phrasen) konstante

Codegruppen bzw. Zwischenelemente zugeordnet sind. Codes

eignen sich nicht zur unmittelbaren Gesprächsführung.

Der zu codierende Text ist kurz abzufassen und an den im

jeweiligen Code enthaltenen Phrasenbestand anzupassen.

(2) Die Codegruppen der Codes und Codiertabellen, typi-

sierte Informationen sowie Zwischenelemente der Substitu-

tionstafeln sind vollständig zu chiffrieren. Es ist ver-

boten, nichtchiffrierte Codegruppen über technische

Nachrichtenmittel zu übertragen.

7. (1) Signaltabellen sind zur vollständigen Codierung kur-

zer schriftlicher und mündlicher Informationen zu ver-

wenden.

(2) Die Codierung erfolgt durch Umsetzen der Phrasen

in Ziffernkombinationen. Die Herstellung von Mischtext

ist verboten. Codierte Kartenkoordinaten sind als ge-

schlossene Gruppen in den Geheimtext einzufügen.

8. Sprech- und Zahlentafeln sind spezialisierte Phrasenver-

zeichnisse in Tafelform mit einem geringen Phrasenbestand.

Sie sind gemeinsam mit Tarnnamen, Tarnzahlen, Kennwörtern,

Signalen und der Codierung topografischer Karten und nur

für solche Informationen anzuwenden, die sich unmittelbar

nach dem Informationsaustausch auswirken. Alle länger ge-

heimzuhaltenden Informationen sind mit Mittel höherer

Sicherheit zu bearbeiten.

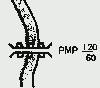

9. Folgende Sprech- und Zahlentafeln sind anzuwenden:

a) Sprechtafel Typ 357 mit 100 Phrasenstellen (Anlage 1)

oder mit 100 Phrasenstellen und mit Zahlentafel

als 2. Stufe (Anlage 1).

b) Sprechtafel Typ 470 mit 130 Phrasenstellen und 39

Phrasenstellen für die Ziffern 0 bis 9 (Anlage 2).

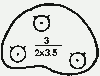

c) Zahlentafel Typ 1 mit 12facher Belegung bestehend

aus Codier- und Decodierteil (Anlage 3).

d) Zahlentafel Typ 2 mit 15- bis 20facher Belegung (Anlage 3).

10. (1) Bei der Überarbeitung von Sprechtafeln sind Verände-

rungen im Phrasenbestand vorzunehmen. Der verbleibende

Phrasenbestand ist neu zu gliedern (Umstellung der Sach-

gebiete oder Wechsel zwischen waagerechter und senkrechter

Reihenfolge).

(2) Folgende Phrasen dürfen nicht in Sprechtafeln auf-

genommen werden:

a) Buchstaben zum Zwecke des Buchstabierens,

b) Dienststellen- und Dienststellungsbezeichnungen, wenn

dafür Tarnnamen und -zahlen festgelegt sind,

c) Zahlen, die aus mehr als einer Ziffer bestehen (gilt

nicht für Typenbezeichnungen

11. (1) Schlüsselunterlagen für Sprech- und Zahlentafeln sind

als Vertrauliche Dienstsache einzustufen und nachzu-

weisen.

(2) Es dürfen bis zu 31 Schlüssel zu einer Serie zusammen-

gefasst werden.

12. Die Gültigkeit einer Schlüsseleinstellung für Sprech-

und Zahlentafeln beträgt maximal 24 Stunden, kann aber

aus Gründen höhere Sicherheit auf 12, 6 oder weniger

Stunden festgelegt werden.

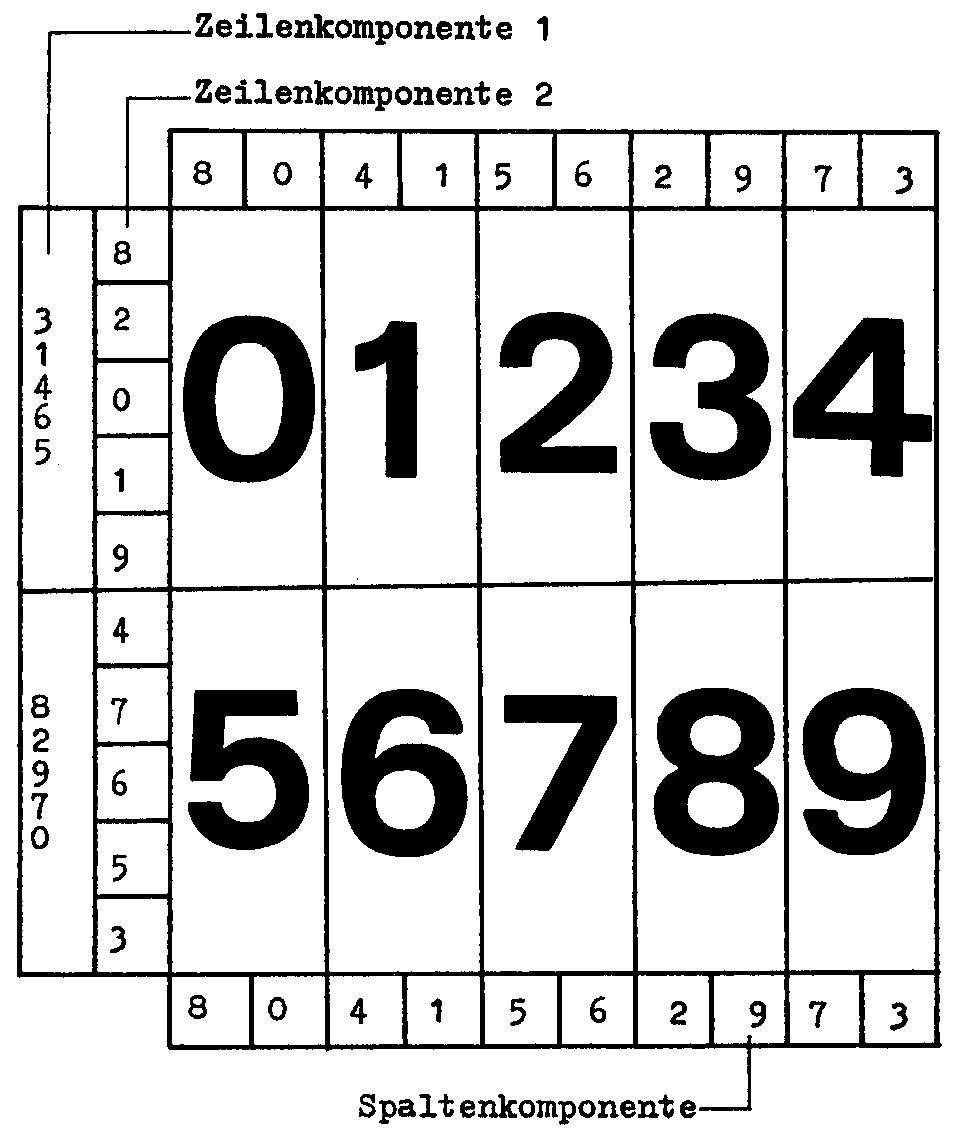

13. (1) Die Verschleierung von Phrasen mit Sprech- und Zahlen-

tafeln hat durch das Zusammensetzen von Geheimelementen

der Zeile (Zeilenkomponente) und danach der Spalte

(Spaltenkomponente) zu erfolgen.

(2) Bei der Verschleierung von Zahlenangaben mittels der

Zahlentafel sind zusammengesetzte Zahlen in der Reihen-

folge ihrer Ziffern zu Übermitteln. Nicht zusammengehörende

Zahlen sind durch die offene Ankündigung Trennung voneinander

zu unterscheiden.

(3) In Fällen, bei denen sich die Geheimelemente der

Zahlentafeln von denen der Sprechtafeln äußerlich nicht

unterscheiden, sind Zahlen wie folgt anzukündigen

a) Zahlenanfang mit ¨ZAA¨

b) Zahlenende mit ¨ZAE¨.

(4) Zahlentafeln können sowohl mit als auch ohne Sprech-

tafeln angewendet werden.

14. Die Codierung topografischer Karten dient zur Verschlei-

erung von Geländepunkten, -abschnitten und -räumen. Sie

erfolgt nach dem Verfahren ¨SAPAD-71¨.

15. Bei der verschleierten Gesprächsführung und innerhalb

von Geheimtexten bei der Anwendung von Codier- und

Signaltabellen dürfen Angaben aus topografischen Karten

nur in codierter Form Übertragungen werden. Bei der Anwendung

von Codier- und Verschleierungsmitteln, deren Geheim-

elemente aus Ziffern bestehen, sind die codierten Ko-

ordinaten als geschlossene Gruppen in diese Geheimtexte

einzufügen (außer bei Anwendung von Codes), um Ver-

wechslungen der Geheimtextgruppen mit den codierten

Koordinaten zu verhindern.

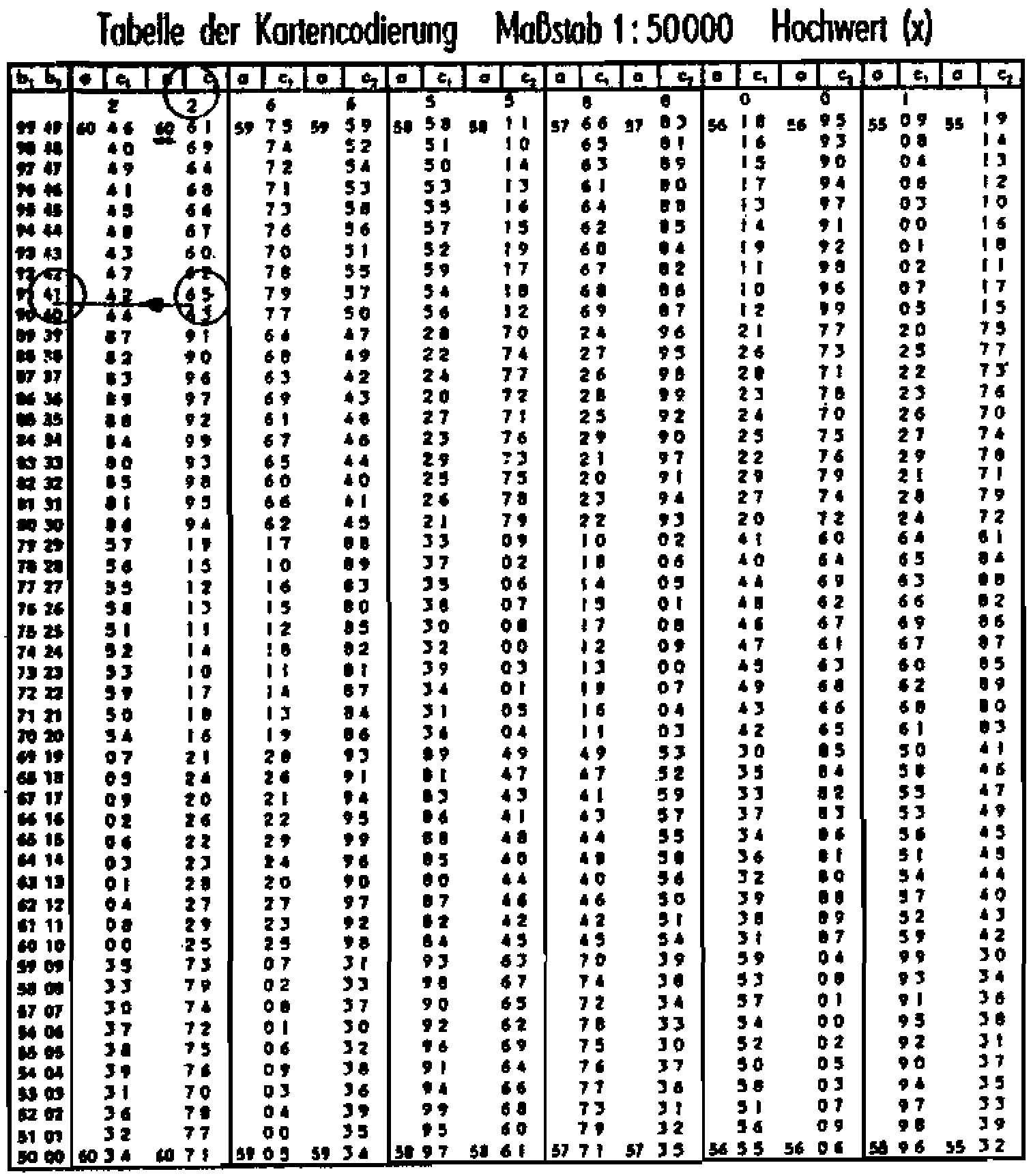

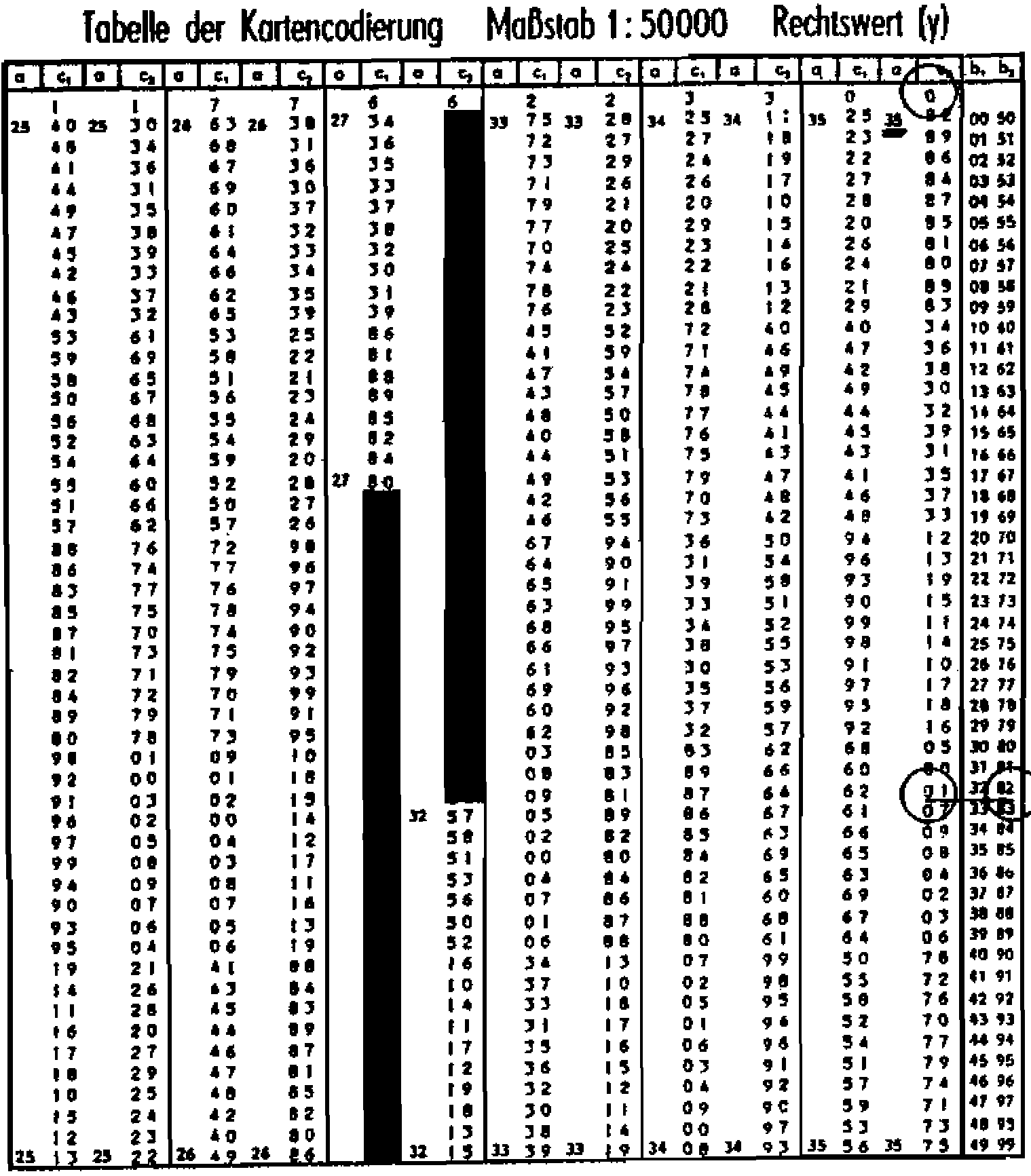

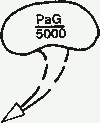

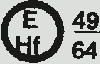

16. (1) Das Verfahren ¨SAPAD-71¨ ist das Hauptverfahren zum

Codieren topografischer Karten der Maßstäbe 1:500 000,

1:200 000, 1:100 000 und 1:50 000 (Anlage 4).

(2) Zum Codieren der topografischen Karten der Maßstäbe

1:25 000 und 1:10 000 ist die für den Maßstab 1:50 000

zugewiesene Codierung zu verwenden.

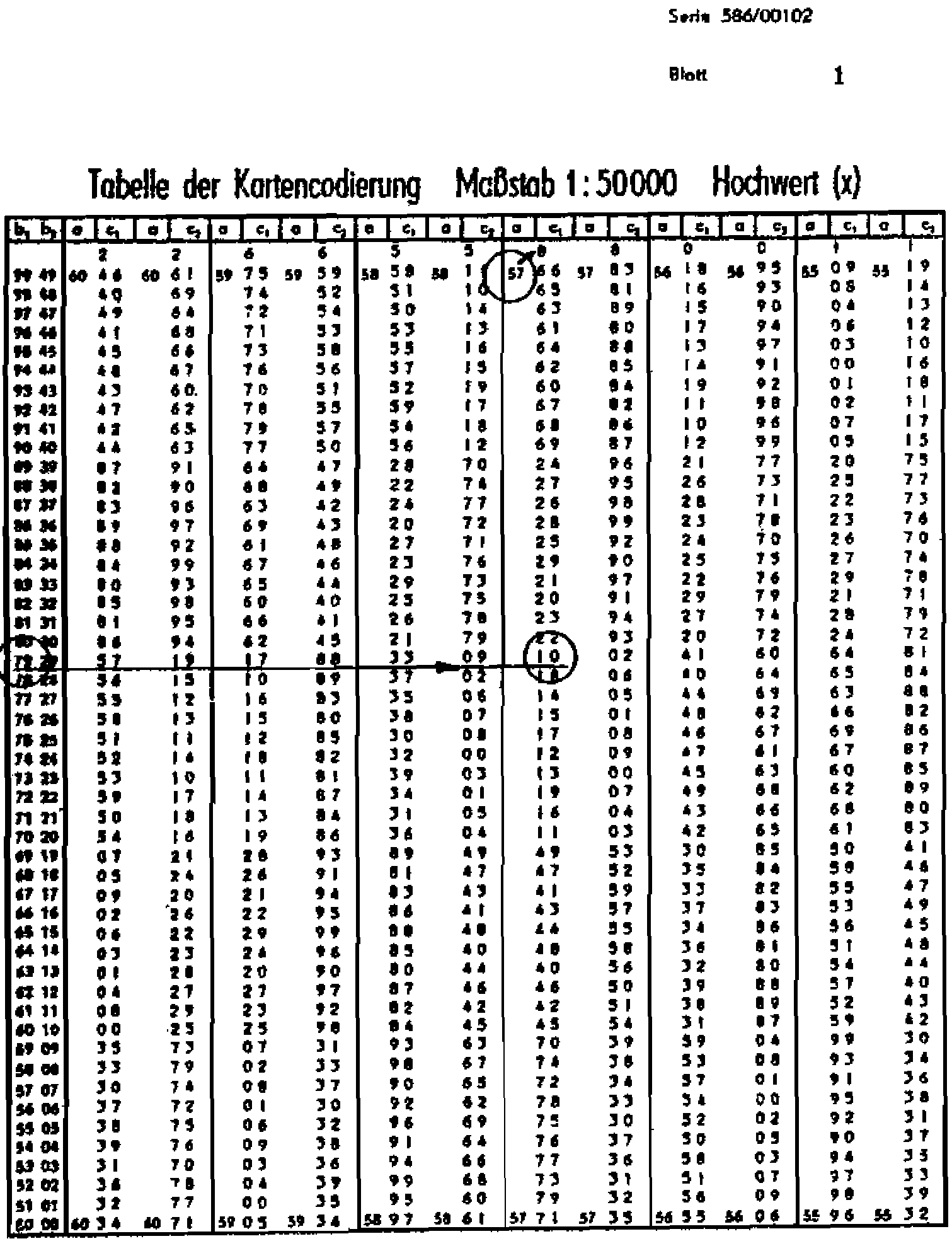

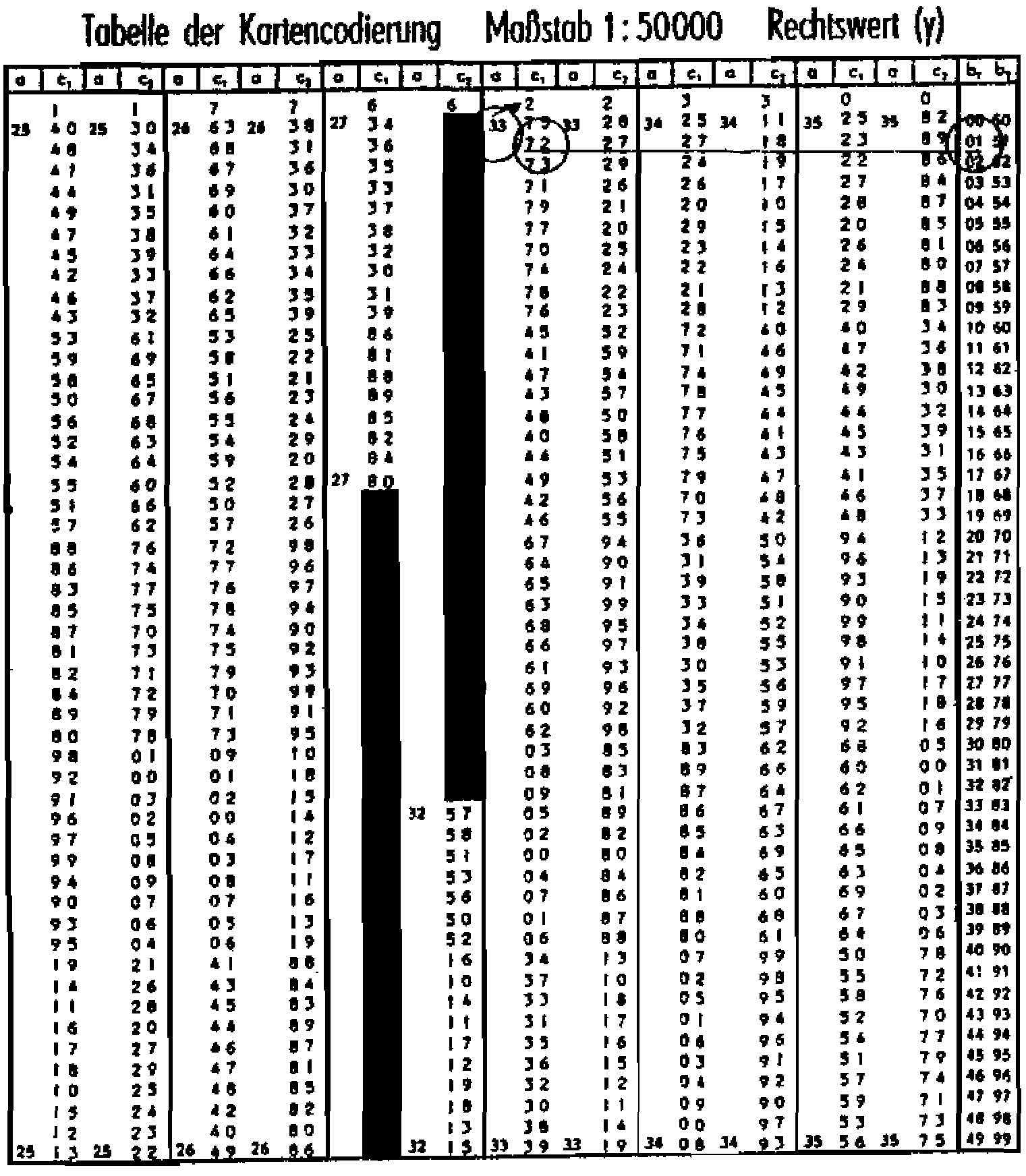

(3) Beim Verfahren ¨SAPAD-71¨ sind den Gitternetzlinien des

Hoch- und Rechtswertes beliebige, sich nicht wiederholende

3stellige Zahlen zugeordnet, so daß eine 6stel-

lige codierte Koordinate für jedes Gitternetzquadrat

entsteht.

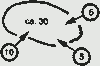

17. (1) Zur annähernden Punktbestimmung sind die Gitternetz-

quadrate in 9 gleiche Quadrate Aufzuteilen, die in Uhr-

zeigerrichtung zu nummerieren sind (Neunersystem). Darüber

hinaus ist eine nochmalige Aufteilung jedes der 9 Quadrate

in 4 weitere Quadrate möglich (Vierersystem). Ihre

Nummerierung erfolgt ebenfalls in Uhrzeigerrichtung. Die

Ziffern der annähernden Punktbestimmung sind offen an

die codierte Kartenkoordinate anzufügen, so daß diese

7- oder 8stellig sein, kann.

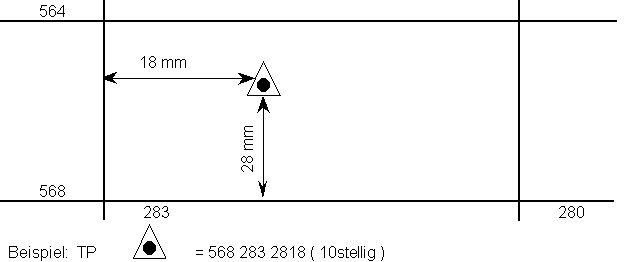

(2) Zur genauen Punktbestimmung ist der Millimeterbe-

trag zweistellig von der Gitternetzlinie des Hochwertes

und der des Rechtswertes rechtwinklig bis zu dem zu be-

stimmenden Punkt offen an die codierte Kartenkoordinate

anzufügen. Solche Koordinaten sind 10stellig (Anlage-5).

18. Codier- und Verschleierungsmittel sind aus Gründen der

ständigen Aktualisierung und der Sicherheit in folgenden

Abständen zu überarbeiten und neu herauszugeben:

a) Codes, Substitutionstafeln und Codiertabellen nach

Bedarf,

b) Signaltabellen nach jeweils 3 bis 5 Jahren,

c) Sprechtafeln nach jeweils 1 Jahr.

III. Geheimhaltungsbestimmungen bei der Nutzung technischer Nachrichtenmittel

19. (1) Bei der Nutzung technischer sind zu

berücksichtigen:

a) die kryptologische Sicherheit des angewandten Mittels

der gedeckten Führung,

b) die Sicherheit des technischer Nachrichtenmittels,

c) die operative und politische Bedeutung der zu über-

tragenden Informationen

(2) Die kryptologische Sicherheit nimmt in nachstehender

Reihenfolge ab

a) Chiffriermittel,

b) Codiermittel

c) Verschleierungsmittel

(3) Die Sicherheit technischer Nachrichtenmittel nimmt

in folgender Reihenfolge ab:

a) Draht-, Richtfunk-, Troposphärenfunk und Funkkanäle,

b) Fernschreib-, Datenfernübertragungs-, Funk- und Fernsprechverbindungen.

(4) Die operative und politische Bedeutung bestimmen den

Geheimhaltungsgrad der zu übertragenden Informationen.

20. Es ist verboten:

a) Geheime und vertrauliche Informationen offen über

Nachrichtenverbindungen zu übertragen,

b) Informationen die mit Mitteln der gedeckten Führung

bearbeitet werden oder wurden, im Klartext über offene

Nachrichtenverbindungen zu übermitteln,

c) beim offenen Informationsaustausch auf den Inhalt ge-

deckt übertragener oder zu übertragender Informationen

Bezug zu nehmen,

d) die Anwendung von Mitteln der gedeckten Führung durch

die Verwendung von Katalogbezeichnungen, Nummernver-

zeichnissen oder anderen feststehenden Codes bzw.

durch Übersetzen in eine Fremdsprache zu umgehen,

e) mit Unterlagen, die als Schulungsmaterial gekennzeichnet

sind, Sprüche herzustellen, die über technische Nach-

richtenmittel übertragen werden,

f) nicht genehmigte und außer Kraft gesetzte bzw. kompro-

mittierte Mittel der gedeckten Führung anzuwenden.

21. Bei Verlust und Kompromittierungen von Mitteln der ge-

deckten Führung sind

a) Meldung als besonderes Vorkommnis entsprechend der

festgelegten Ordnung zu erstatten,

b) die kompromittierten Mittel nicht mehr anzuwenden und

dem Herausgeber zu melden

c) durch den für die Herausgabe Verantwortlichen Reserve-

unterlagen in Kraft zu setzen

d) eine Untersuchung einzuleiten, die Ursachen festzu-

stellen und Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Vor-

kommnisse zu treffen.

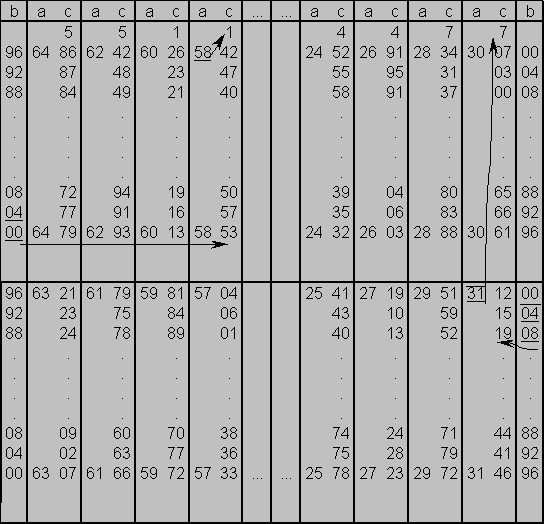

Anlage 1

| 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 |

| 2 | | | | | | | | | | |

| 3 | | | | | | | | | | |

| 4 | | | | | | | | | | |

| 6 | | | | | | | | | | |

| 5 | | | | | | | | | | |

| 1 | | | | | | | | | | |

| 9 | | | | | | | | | | |

| 8 | | | | | | | | | | |

| 7 | | | | | | | | | | |

| 0 | | | | | | | | | | |

Bild 1 Sprechtafel Typ 357 mit 100 Phrasenstellen

| 8 | 6 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 |

| 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| 9 |

| 6 |

| 0 |

| 3 |

| 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| 5 |

| 1 |

| 4 |

| 7 |

Bild 2 Sprechtafel Typ 357 mit 100 Phrasenstellen und Zahlentafel als 2. Stufe

Beispiel: Durchbruch - 65

Anlage 2

| Y | B | C | V | L | P | K | M | A | N | H | O | X | I | Z | G | R | E | S | J | | U | W | Q | D | F | T |

| B | | | | | | | | | | | L | 0 | 1 |

| C | | | | | | | | | | | H |

| P | | | | | | | | | | | F | 2 | 3 |

| A | | | | | | | | | | | Z |

| W | | | | | | | | | | | I |

| T | | | | | | | | | | | K | 4 | 5 |

| E | | | | | | | | | | | M |

| R | | | | | | | | | | | O |

| D | | | | | | | | | | | G | 6 | 7 |

| X | | | | | | | | | | | S |

| Q | | | | | | | | | | | U |

| Y | | | | | | | | | | | J | 8 | 9 |

| V | | | | | | | | | | | N |

Bild 3 Sprechtafel Typ 470 mit 130 Phrasenstellen und

39 Phrasenstellen für die Ziffern 0 bis 9

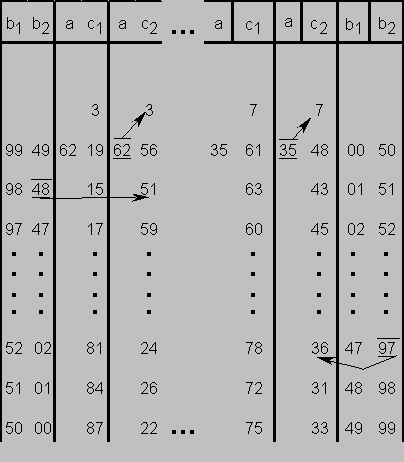

Zahlentafel Typ 1

Codierteil Anlage 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

RG TK VO XH PQ RB SR PD VD RE PC TC ZK WQ OR WC ZI VE WP NE

SQ SM PJ UP XN OC NL SZ NS YN WM OM RN WA RM IM OB WK RD NZ

YT TO SP YQ XD RC OP NK XB OH VI ZH ZU PT SX ZB VB ME YR RL

TA ZD ND ZR SO VJ ZS PK YS XA UQ OI PR XI PH NF WF RA YV UN

TY WL UD VH ZC UK TB WN OQ SN XE TQ VA XG TH OR PS RH TZ OL

TR VL VM UC YW XK PU UY UR YU UB NQ SW NA ZP SV XR OF US YL

Decodierteil

N O P R S T U V W X Y Z

A6 BS D3 AS MO AO B5 IM A6 A4 L9 B7

D1 C2 H7 B2 N4 B3 C1 B8 C7 B4 M7 C2

E9 FS J1 C2 O2 C5 D1 D4 FS D2 N4 DO

F7 H4 K3 D9 P1 H7 KG E8 K8 E5 Q1 H5

H8 I5 O5 E4 Q0 K0 N9 H1 LO G6 R9 I8

K3 L9 Q2 G0 R3 O0 P1 I5 M5 H1 S4 K6

L3 M5 R6 H8 V7 Q5 Q5 J2 N3 I6 T0 M6

Q5 P3 S8 L9 W6 R0 R4 L0 P9 K2 U4 P7

S4 Q4 T6 M7 X7 YO S9 M1 Q6 N2 V9 R1

Z9 R7 U3 N6 Z3 Z9 Y3 O1 R7 R8 W2 S3

Zahlentafel Typ 2

| H | U | W | I | O | S | A | C | P | M | L | E | K |

| S | 0 | 1 | 2 |

| C |

| O |

| L |

| P | 3 | 4 | 5 |

| E |

| H |

| A |

| I | 6 | 7 | 8 | 9 |

| K |

| M |

| U |

| W |

| H | U | W | I | O | S | A | C | P | M | L | E | K |

Bild 4

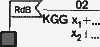

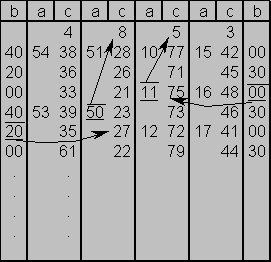

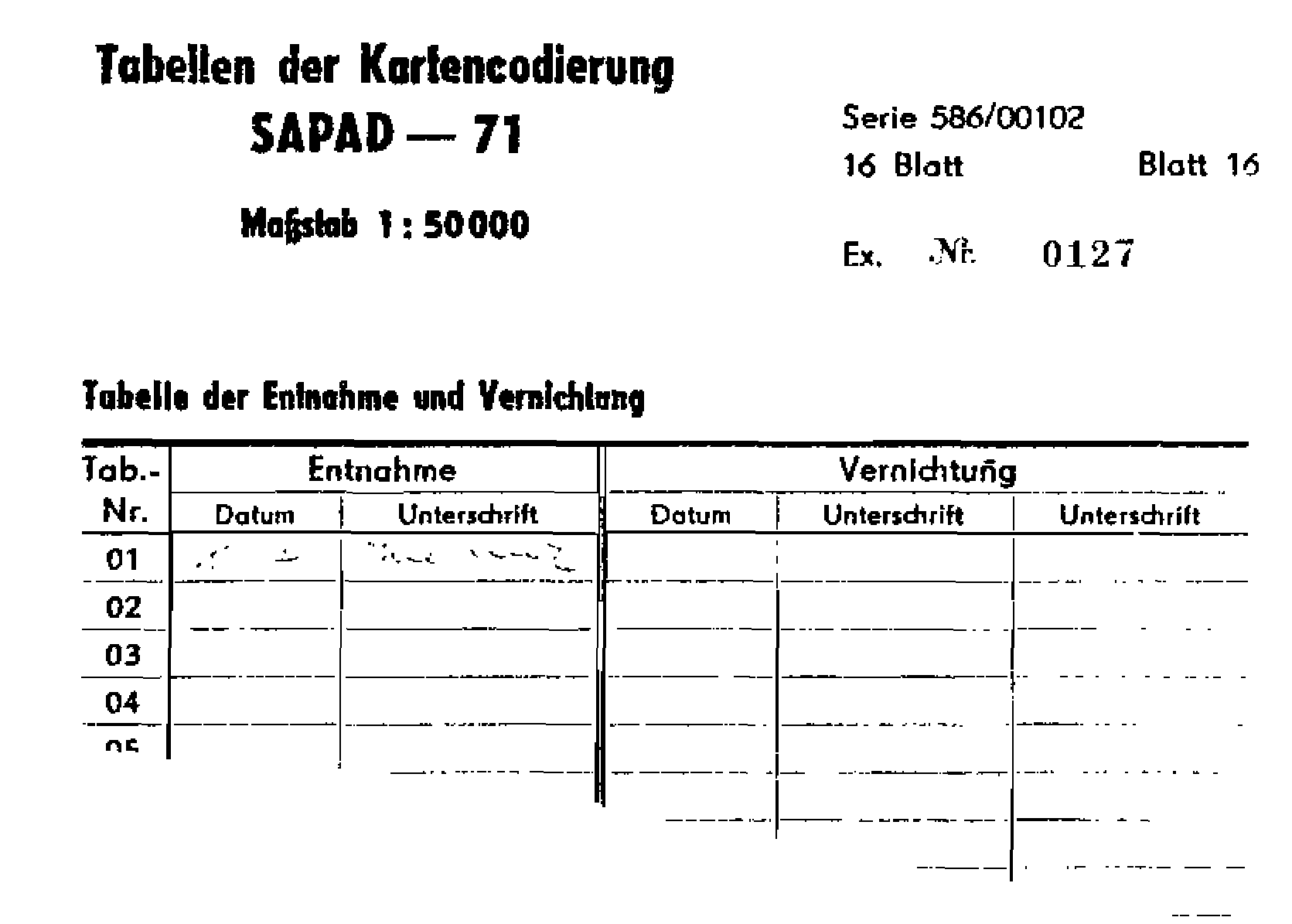

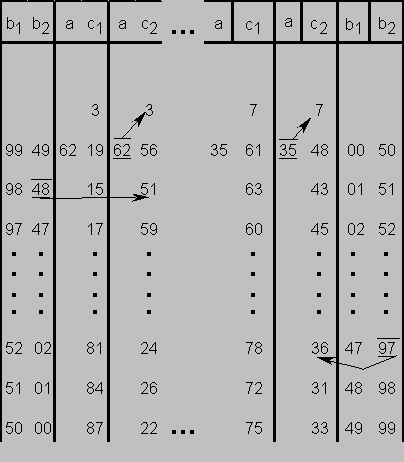

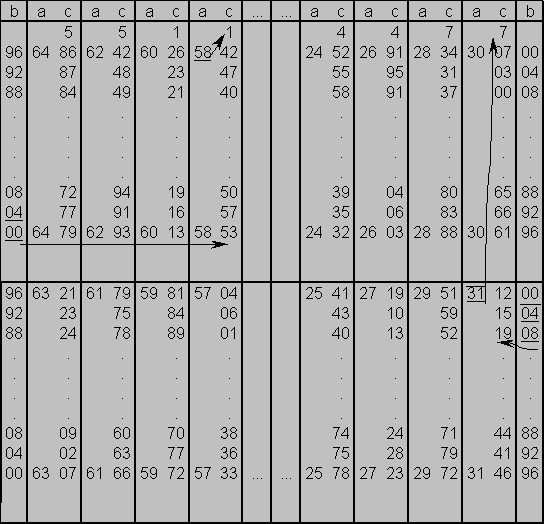

Anlage 4

Tabellenmuster zur Codierung topographischer

Karten mit dem Verfahren SAPAD-71

Maßstab 1 : 50 000

Hochwert (x) Rechtswert (y)

Beispiel:

| Klartext (Kartenkoordinate) | HW | RW |

| 6248 | 3597 |

| Geheimtext (codiert) | 351 | 736 |

Beachten! Spalte b1 ist c1 Spalte b2 ist c2 zugeordnet.

Anmerkung: Bei Maßstab 1:500 000 Spalte a = Gradzahlen

Spalte b = Minutenzahlen

Maßstab 1: 200 000

Hochwert (x) Rechtswert (y)

Beispiel:

| Klartext | HW | RW |

| 5800 | 3108 |

| Geheimtext | 153 | 719 |

Maßstab 1 : 100 000

Hochwert (x) Rechtswert (y)

Beispiel:

| Klartext | HW | RW |

| 5902 | 2596 |

| Geheimtext | 618 | 001 |

Anmerkung: Spalte a = Klarkoordinaten (Tausender, Hunderter)

Spalte c = Klarkoordinaten (Zehner, Einer)

Maßstab 1: 500 000

Hochwert (§) Rechtswert(»)

Beispiel:

| Klartext | HW | RW |

| 50020′ | 11000′ |

| Geheimtext | 827 | 575 |

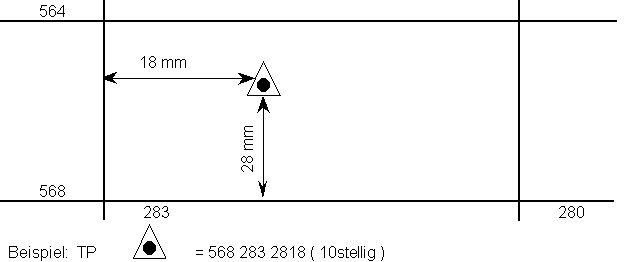

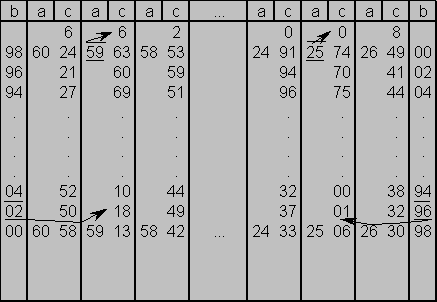

Anlage 5

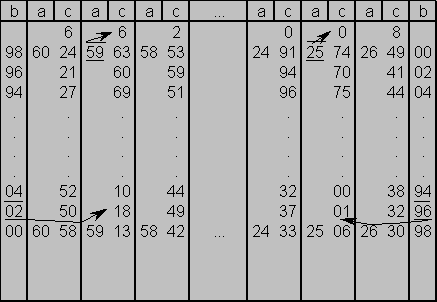

Punktbestimmung auf topografischen Karten aller Maßstäbe

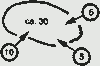

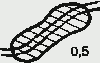

(1) Annähernde Punktbestimmung innerhalb der Gitternetzquadrates

(Planquadrate)

Neunersystem ↓KLE

| 193 | | | | | | | |

| | 1 | 1 | 2 | 3 | |

|---|

| | 4 | 3 | |

| | 8 | 9 | 4 | |

|---|

| | |

| | 7 | 6 | 5 | |

|---|

| 195 | |

| | 662 | | | | | | 667 |

Vierersystem

zusätzliche Anwendung

innerhalb des Neunersystems

Die betreffende Ziffer wird, als 8. Stelle an die codierte Koordinate angefügt.

Beispiel: Führungsstelle KEL - codiert 195 662 2 (nach Neunersystem)

oder 195 662 22 (zusätzlich Vierersystem)

(2) Genaue Punktbestimmung innerhalb der Planquadrate

Anlage 6

Antrag auf Einführung eines Codier- bzw. Verschleierungs-

mittels

Bezeichnung des Mittels: (Typ)

1. Antragsteller:

2. Antrag auf: a) Neueinführung (als Anlage)

Zutreffendes unter- b) Überarbeitung des Phrasen-

streichen bestandes

c) Veränderung des Mittels

3. Informationsinhalt:

4. Anzahl der Exemplare: davon Reserve:

5. Verteiler:

6. Anwendung: a) im täglichen Dienst

Zutreffendes unter- b) bei Übungen

streichen c) während der erhöhten Einsatz-

bereitschaft

d) ab der Stufe der Einsatzbe-

reitschaft bei Kriegsgefahr,

7. Verkehrsart: a) individuell

Zutreffendes unter- b) zirkular

streichen c) allgemein

8. Nachrichtenmittel

9. Spruchfolge im

Durchschnitt je Tag und

Nutzer

10. Für welchen Zeitraum soll die Sicherheit

der Informationen gewährleistet sein

11. Geheimhaltungsgrad der Informationen:

12. Geplanter Termin der Einführung:

Antragsteller: Unterschrift

Anlage 7

Begriffsbestimmungen

1. Chiffrieren

Umwandeln von Klar- oder Codetext (Zwischentext) in

Geheimtext durch Anwendung eines Chiffrierverfahrens.

2. Code

Phrasenverzeichnis in Buch- oder Tafelform. Den

Phrasen sind Codegruppen zugeordnet, die zum Umwandeln

von Klartext in Codetext und umgekehrt bestimmt sind.

3. Codegruppen

Die einer Phrase zugeordnete Ersatzeinheiten bei Code-

verfahren.

4. Codestil

Zweckmäßige Anpassung eines Textes an einen bestimmten

Code.

5. Codieren

Umwandeln von Klartext in Codetext durch Anwendung

eines Codeverfahren

6. Dechiffrieren

Rückverwandeln, von Geheimtext in Klartext oder Codetext.

7. Decodieren

Rückverwandeln von Codetext in Klartext.

8. Geheimtext

Text, der durch Anwendung eines Chiffrierverfahrens

aus einem Klar- oder Codetext entstanden ist.

9. Klartext

Text, der keine Elemente beabsichtigter Geheimhaltung

enthält.

10. Mischtext

Text, der teils aus Klartext und teils aus ver-

schleierten Text besteht. Die Klartextteile dürfen

keine Rückschlüsse auf den Inhalt des verschleierten

Textes zulassen.

11. Phrase

Grundeinheit bei Codierverfahren. Phrasen sind von unter-

schiedlicher Länge und Beschaffenheit, z.B. Buch-

staben, Ziffern, Polygramme, Wörter und Wortfolgen,

Sätze und Satzfolgen.

12. Schlüsselbereich

Anwendung gleicher- Schlüsselunterlagen eines be-

stimmten Verfahrens durch eine festgelegte Anzahl

von Nutzern.

13. Technische Nachrichtenmittel

Einrichtungen und Geräte, welche die Übertragung

mündlicher schriftlicher und grafischer Informa-

tionen gewährleisten

14. Telegrammstil

Ausdrucksweise, die jedes überflüssige Wort ver-

meidet. Klarheit hat jedoch den Vorrang vor Kürze.

15. Verschleiern

Verfahren zur Verhinderung des unmittelbaren Mit-

verstehens einer Information durch unbefugte Per-

sonen.

16. Zwischentext

Zwischenform des Textes bei Anwendung eines Chif-

frier-/Codierverfahrens zwischen ursprünglichem Text

(Klartext) und endgültigem Geheimtext.

2. SAPAD 71 Durchführungsbestimmung

Letzter aktueller Stand/letzte VS-Kontrolle zum Dokument 10.11.1988 BArch*35

Ministerium für Staatssicherheit

Abteilung XI

Geheime Verschlußsache

GVS-o020

MfS-Nr.: XI/547/83

21.Ausf. Bl/S. 01

Vorläufige Regelung

zur Anwendung der Kartencodierung SAPAD-71

nach Auslösung höherer Stufe der Einsatz-

bereitschaft bzw. im Verteidigungszustand

Zur Gewährleistung der einheitlichen Codierung topographischer

Karten im Ministerium für Staatssicherheit nach Auslösung

höherer Stufe der Einsatzbereitschaft bzw. im Verteidigungs-

zustand wird das Verfahren SAPAD - 71 angewendet.

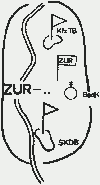

1. Kartencodierung SAPAD - 71

(1) Die Codierung topographischer Karten nach dem Verfahren

SAPAD - 71 dient der Verschleierung von Geländepunkten,

-abschnitten und -räumen.

(2) Die Übermittlung von Ortsangaben über technische Nachrichten-

mittel ist nur in chiffrierter bzw. codierter Form gestattet.

Informationen, die chiffriert übertragen werden, können Angaben

aus topographischen Karten in folgender Form enthalten:

- Klartext (genaue Punktbezeichnung)

- offene Gitternetzwerte

Bei der verschleierten Gesprächsführung dürfen Angeben aus

topographischen Karten nur in codierter Form übertragen werden.

(3) Die Kartencodierung SAPAD - 71 ist das Hauptverfahren im

Ministerium für Staatssicherheit zum Codieren topographischer

Karten der Maßstäbe 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000 und

1 : 500 000.

Zum Codieren topographischer Karten der Maßstäbe 1 : 10 000

und 1 : 25 000 ist die für den Maßstab 1 : 50 000 zugewiesene

Codierung zu verwenden.

(4) Beim Verfahren SAPAD - 71 sind den Gitternetzlinien des

Hoch- und Rechtswertes beliebige, sich nicht wiederholende

dreistellige Zahlen zugeordnet, so daß eine sechsstellige

codierte Koordinate für jedes Gitternetzquadrat entsteht.

Zur annähernden Punktbestimmung sind die Gitternetzquadrate

in neun gleiche Quadrate aufzuteilen, die in Uhrzeigerrichtung

zu nummerieren sind (Neunersystem). Darüber hinaus ist eine

nochmalige Aufteilung jedes der neun Quadrate in vier weitere

Quadrate möglich (Vierersystem). Ihre Nummerierung erfolg

ebenfalls in Uhrzeigerrichtung. Die Ziffern der annähernden

Punktbestimmung sind offen an die codierte Kartenkoordinate

anzufügen, so daß diese sieben- oder achtstellig ein kann.

Zur genauen Punktbestimmung ist der Millimeterbetrag von der

Gitternetzlinie des Hochwertes und der des Rechtswertes recht-

winklig bis zu dem bestimmenden Punkt offen an die codierte

Kartenkoordinate anzufügen. Solche Koordinaten sind zehnstellig.

(5) Bei den topographischen Karten der Maßstäbe 1 : 50 000,

1 : 100 000 und 1 : 200 000 sind die codierten Koordinaten

des Rechtswertes zuerst auf dem unteren (südlichen) Karten-

rand aufzutragen, um bei Gitternetzsprung alle Werte zu er-

fassen.

(6) Die Herausgabe der Codierung für die einzelnen Karten-

maßstäbe erfolgt in Form von Tabellen.

(7) Die Codierung der topographischen Karten (Übertragen der

Codierung auf die Arbeitskarten) hat auf der Grundlage der

Gebrauchsanweisung durch die Nutzer zu erfolgen.

2. Anwendung der Kartencodierung SAPAD - 71 im Ministerium für

Staatssicherheit

Zur einheitlichen Gewährleistung der gedeckten Führung im

Ministerium für Staatssicherheit sowie im Rahmen des Zusam-

mmenwirkens mit anderen zentralen Organen nach Auslösung höherer

Stufe der Einsatzbereitschaft bzw. im Verteidigungszustand

werden für die Codierung topographischer Karten nach dem Ver-

fahren SAPAD - 71 zwei verschiedene Schlüsselbereiche gebildet:

1. Zur gedeckten Führung innerhalb des Ministeriums für Staats-

sicherheit (zentrale Diensteinheiten, BVfS, KD, OD)

2. Zum gedeckten Zusammenwirken mit anderen zentralen Organen

(zentrale Führungsebene, (BEL, KEL)

Die Mittel der ersten Schlüsselbereiches dürfen nur innerhalb

des Ministeriums für Staatssicherheit angewandt werden. Eine

Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

2.1. Anwendung der Mittel der Kartencodierung SAPAD - 71 inner-

halb des Ministeriums für Staatssicherheit

(1) Die Mittel der Kartencodierung SAPAD - 71 werden für die

benötigten Maßstäbe in Netzform mit jeweils 15 Tabellen be-

reitgestellt.

(2) Die jeweils erste Tabelle der Kartencodierung tritt nach

Auslösung der Stufe Einsatzbereitschaft bei Kriegsgefahr

zum

Zeitpunkt X + 3 : 30 Stunden in Kraft.

(3) Die Festlegung der Gültigkeit bzw. die Inkraftsetzung

der jeweils folgenden Tabellen erfolgt auf besondere Weisung.

Die notwendigen Angaben (Maßstab, Serie, Tabelle, Zeitpunkt der

Inkraftsetzung) werden chiffriert bzw. als Signal übermittelt

(Anlage 1).

2.2. Anwendung der Mittel der Kartencodierung SPAD - 71 für

das gedeckte Zusammenwirken mit anderen zentralen Organen bzw.

im Rahmen der BEL/KEL (Reservecodierung der NVA)

(1) Die Mittel der Reservecodierung der NVA für das Verfahren

SAPAD - 71, besteht aus zwei Tabellen je Maßstab, werden den

festgelegten zentralen Diensteinheiten des MfS in einem ver-

siegelten bzw. verschlossenen Umschlag zugestellt.

Für das gedeckte Zusammenwirken im Rahmen der Bezirks- und Kreis-

einsatzleitungen werden durch die Wehrbezirks- bzw. Wehrkreis-

kommandos die entsprechenden Mittel der Reservecodierung der NVA

bzw. Auszüge daraus herausgegeben.

(2) Bei Auslösung der Stufe Gefechtsbereitschaft bei Kriegs-

gefahr

treten X + 3 : 30 Stunden die Reservecodierung der

NVA in Kraft (Anlage 2).

(3) Die Festlegung der Gültigkeitsdauer bzw. die Inkraftsetzung

der Einsatztabellen erfolgt auf besondere Weisung. Die notwendigen

Angaben (Maßstab, Serie, Tabelle, Zeitpunkt der Inkraftsetzung)

werden chiffriert bzw. als Signal übermittelt (Anlage 2).

3. Sicherheitsbestimmungen bei der Anwendung der Kartencodierung

SAPAD - 71

(1) Die Aufbewahrung der Mittel zur Kartencodierung SAPAD - 71

erfolgt bei den Arbeitsgruppen bzw. Beauftragten des Leiters.

Sie sind verantwortlich für die Organisation der Kartencodierung

bzw. für die Übergabe der Mittel an die Nutzer.

(2) Die Mittel der Kartencodierung SAPAD - 71 sind gemäß den

Festlegungen der 2. Durchführungsbestimmung zur VS-Ordnung des

MfS, Ziffer 3 (VVS-o008-92/82), zu behandeln.

(3) Verlust bzw. Kompromittierung von Mitteln der Kartencodierung

SAPAD - 71 sind als besonderes Vorkommnis im Sinne der VS-Ordnung

zu behandeln. Der Abteilung XI des MfS ist sofort Meldung zu er-

statten. Durch die Abteilung XI des MfS werden entsprechende Reserve-

mittel in Kraft gesetzt.

Anmerkung

Eine Kompromittierung (Bloßstellung) von Mitteln der gedeckten

Führung liegt vor, wenn unbefugte Personen infolge von Verlust,

Diebstahl, Einsichtnahme, Verlautbarung, unkontrollierter

Beschädigung des Siegels oder der Verpackung, unbeaufsichtigtem

Liegenlassen oder aus anderen Gründen vom Inhalt der Mittel

Kenntnis erhalten oder erhalten haben können.

Mit Inkraftsetzung der für veränderte Lagebedingungen geltenden

Bestimmungen über die Berichts- und Meldetätigkeit im MfS hat

die Meldung gemäß den darin getroffenen Festlegungen zu erfolgen.

Entsprechende Reservemittel werden zentral in Kraft gesetzt.

(siehe Anlage 1 und 2)

(4) Bei Verlust bzw. Kompromittierung der Mittel der Karten-

codierung SAPAD - 71 für das gedeckte Zusammenwirken im Rahmen

der Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen sind zusätzlich zu den

unter (2) und (3) getroffenen Festlegungen die Wehrbezirks-

bzw. Wehrkreiskommandos zu informieren. Durch diese kann ebenfalls

die Inkraftsetzung entsprechender Reservemittel für den jeweiligen

Bereich erfolgen. (siehe Anhang 2)

4. Sicherstellung der Mittel für die Kartencodierung SAPAD - 71

(1) für die Bereitstellung der Mittel zur Kartencodierung

SAPAD - 71 gemäß Ziffer 2.1. dieser Regelung sowie der

Reservecodierung der NVA für die zentrale Diensteinheiten

ist die Abteilung XI des MfS verantwortlich.

(2) Die Mittel zur Kartencodierung SAPAD - 71 für Übungs- bzw.

Ausbildungsmaßnahmen im jeweiligen Verantwortungsbereich sind

durch die zentralen Diensteinheiten bzw. Bezirksverwaltungen

in eigener Zuständigkeit bei der Abteilung XI des MfS anzu-

fordern.

(2) die Mittel zur Kartencodierung SAPAD - 71 der NVA für die

Stufe der ständigen Gefechtsbereitschaft bzw. für Übungs- und

Ausbildungsmaßnahmen werden den festgelegten zentralen Dienst-

einheiten durch die Abteilung XI des MfS entsprechend dem Plan

der Gültigkeit der Codiermittel der NAV übergeben.

Für das zusammenwirken im Rahmen der Bezirks- und Kreisein-

satzleitungen während der ständigen Einsatz- bzw. Gefechts-

bereitschaft sowie für Übungs- und Ausbildungsmaßnahmen werden

durch die Wehrbezirks- bzw. Werkreiskommandos monatlich Karten-

codierungen bereitgestellt.

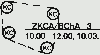

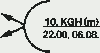

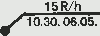

Anlage 1

Für die Inkraftsetzung der Tabellen der Kartencodierung

innerhalb des MfS gelten folgende Signale:

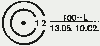

1 : 50 000, Tabelle 02 der Serie 586/000 574 = Ausgabe

1 : 50 000, Tabelle 03 der Serie 586/000 574 = Befund

1 : 100 000, Tabelle 02 der Serie 586/000 575 = Diktat

1 : 100 000, Tabelle 03 der Serie 586/000 575 = Epilog

1 : 200 000, Tabelle 02 der Serie 586/000 578 = Geschenk

1 : 200 000, Tabelle 02 der Serie 586/000 578 = Kaktus

1 : 500 000, Tabelle 02 der Serie 586/000 583 = Lawine

1 : 500 000, Tabelle 02 der Serie 586/000 583 = Moral

Dem jeweiligen Signal sind Datum und Uhrzeit der Inkraftsetzung

(MOZ) offen als zwei vierstellige Gruppen anzufügen:

Beispiel: Diktat 1306 1200

Bedeutung: Am 13. 06. , 12.00 Uhr MOZ tritt die Tabelle 02 der

Serie 586/000 575 der Kartencodierung des Maßstabs

1 : 100 000 in Kraft.

Gleichzeitig wird die Tabelle 01 der Serie

586/000 575 ungültig und ist ein eigener Zu-

ständikeit zu vernichten.

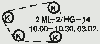

Anlage 2

Inkraftsetzen der Reservecodierung der NVA

1. Bei Auslösung der Gefechtsbereitschaft bei Kriegsgefahr

treten X + 3 : 10 Stunden folgende Mittel der Reserve-

codierung der NVA in Kraft:

1 : 50 000, GVS A 127 443 = Silikat

1 : 100 000, GVS A 127 445 = Granit

1 : 200 000, GVS A 127 453 = Kobalt

1 : 500 000, GVS A 127 456 = Titan

2. Für die Inkraftsetzung der Ersatztabellen gelten folgende

Signale:

1 : 50 000, GVS A 127 444 = Silikat

1 : 100 000, GVS A 127 446 = Granit

1 : 200 000, GVS A 127 454 = Kobalt

1 : 500 000, GVS A 127 457 = Titan

Dem jeweiligen Signal sind Datum und Uhrzeit der Inkraft-

setzung (MOZ) offen als zwei vierstellige Gruppe anzu-

fügen (analog zum Beispiel in Anlage 1).

4. SAPAT-83

Aus den Unterlagen des ZCO und der 8. Abteilung des MfNV BArch*193

geht hervor das mitte der 80er die Kartencodierung SAPAT-83

eingeführt werden soll. Das MfNV bat zu prüfen ob die VS-

Einstufung bei den Manuskripten notwendig sei.

3. SAPAD-71 und weitere Verschleierungsmittel im MfS-, NVA-, Bezirks- und Kreis- Ebenen.

MINISTERRAT DER

DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

Ministerium für Staatssicherheit

Abteilung XI

Leiter

VVS MfS o020-XI/379/86BArch*35

Ex. Nr.: 030*

Arbeitsordnung

Nutzung von Codier-, Tarn- und Verschleierungsver-

fahren durch funktionsgebundende Nutzer im

Ministerium für Staatssicherheit

-Aktueller Stand 17.03.1988-

MINISTERRAT DER

DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN REPUBLIK

Ministerium für Staatssicherheit

Abteilung XI

Leiter

Vertrauliche Verschlußsache

VVS o020

MfS-Nr.: XI/379/86

030.Ausf. BL./S. 1 bis 26

A r b e i t s o d n u n g

Nutzung von Codier-, Tarn- und Verschleierungsverfahren durch

funktionsgebundende Nutzer im Ministerium für Staatssicherheit

- 3 - VVS MfS-o020-XI/379/86

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Grundsätze

1.1. Funktionsgebundene Nutzer

1.2. Leitstellen

2. Behandlung von Codiermitteln

2.1. Herstellung

2.2. Signierung und Verpackung

2.3. Nachweisführung

2.4. Beförderung

2.5. Vervielfältigung

2.6. Vernichtung

2.7. Kontrollen

3. Planung

4. Zusätzliche Sicherheitsbestimmungen

5. Schlußbestimmungen

Anlage 1 Vorschrift zur Nutzung von

Verschleierungsverfahren

Anlage 2 Vorschrift zur Nutzung von

Tarnverfahren

Anlage 3 Vorschrift zur Nutzung des

Kartencodierverfahren SAPAD-71

Zur Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes ge-

heimzuhaltender Informationen bei der Übermittlung über

technische Nachrichtenmittel sowie der einheitlichen und

rationellen Arbeit wird auf der Grundlage der 1. Durch-

führungsbestimmung zur Dienstanweisung Nr. 3/84 des

Genossen Ministers (GVS MfS-o008-46/85) für das MfS und

das Wachregiment Berlin F. E. Dzierzynski

für die An-

wendung und Nutzung von Codier-, Tarn- und Verschleie-

rungsverfahren (nachfolgend Codiermittel genannt) durch

funktionsgebundende Nutzer bestimmt:

1. Grundsätze

1.1. Funktionsgebundene Nutzer

Funktionsgebundene Nutzer sind angehörige des MfS und

des Wachregiments Berlin F. E. Dzierzynski

, die be-

rechtigt sind, Codiermittel zum Schutz von Geheimnissen

im Sinne der VS-Ordnung des MfS zur Erfüllung ihrer

Dienstpflicht anzuwenden.

1.2. Leitstellen

Der Einsatz der Codiermittel hat über Leitstellen zu er-

folgen, die für den Umgang mit diesen Mitteln einen von

den VS-Stellen getrennten Nachweisbereich einzurichten

haben.

Die Funktion der Leitstelle ist im Auftrage des Leiters

wahrzunehmen durch:

- im Chiffrierdienst eingesetzte Angehörige;

- VS-berechtigte Angehörige.

Die Leitstelle ist verantwortlich für die Arbeit mit

Codiermitteln durch funktionsgebundene Nutzer im jewei-

ligen gesamten Dienst- und Anleitungsbereich.

Aufgaben der Leitstelle:

- Analyse des Nachrichtenverkehrs und Einleitung erforder-

licher Maßnahmen für den Einsatz von Codiermitteln;

- Nachweis der Codiermittel und des damit zusammenhängen-

den Schriftverkehrs;

- Kontrolle der Anwendung der Codiermittel;

- Kontrolle der Vollzähligkeit der Codiermittel und des

damit zusammenhängenden Schriftverkehrs;

- Planung, Bevorratung und Versand von Codiermitteln;

- Vernichtung von ungültigen Codiermitteln.

Die Leitstelle hat ihre Arbeit entsprechend den Fest-

legungen in Ziffer 1.2.4 der 1 -Durchführungsbestimmung

zur VS-Ordnung zu organisieren.

2. Behandlung von Codiermitteln

2.1. Herstellung

Die Herstellung und Anwendung der Codiermittel erfolg

entsprechend den Vorschriften (Anlage 1 bis 3).

Abweichungen von den dort getroffenen Festlegungen er-

fordern in jedem Falle die Zustimmung der Abteilung XI

des MfS.

2.2. Signierung und Verpackung

Die Signierung von Codiermitteln erfolgt bei Versand ge-

mäß den Festlegungen der VS-Ordnung des MfS. Codiermittel

sind nach Ziffer 5.1.1. der 1. Durchführungsbestimmung

zur VS-Ordnung durch die Leitstelle zu verpacken und mit

dem schwarzen Stempelaufdruck Persönlich

zu versehen.

Der Vermerk Persönlich

hat gemäß den Festlegungen der

Postordnung des Ministeriums für Staatssicherheit zu er-

folgen.

Beispiele: Vertrauliche Verschlußsache

MfS - o020 - Nr. CM/000102

… Ausf./Bl./S. … bis …

Vertrauliche Verschlußsache

MfS - o020 - MfS-Nr. XI/161/84

… Ausf./Bl./S. … bis …

2.3. Nachweisführung

Die Nachweisführung von Codiermitteln erfolgt durch die

speziellen Nachweisbereiche auf den von der Abteilung XI

des MfS herausgegebenen Begleit- und Bestandskarten

(FA 5108), Nachweiskarten (FA 4168) und Nachweislisten

(FA 4251).

Die zentrale VS-Stelle und deren nachgeordneten VS-Stel-

len haben Codiermittel als Durchlaufpost zu behandeln.

Die Übergabe an den/Übernahme von dem speziellen Nach-

weisbereich hat mit Nachweis zu erfolgen.

2.4. Beförderung

Die Beförderung von Codiermitteln kann erfolgen durch

a) den Kurierdienst des MfS,

b) im Chiffrierdienst eingesetzte Angehörige,

c) funktionsgebundene Nutzer der Diensteinheiten,

Für die Beförderung durch den Kurierdienst vorgesehene

Codiermittel werden von dem abzusendenden speziellen Nach-

weisbereich als VS-Post der zuständigen VS-Stelle versandt-

fertig übergeben. Die Begleit- und Bestandskarte und die

zugehörigen Codiermittel sind getrennt zu verpacken und zu

verschicken. Der Versand der Codiermittel erfolgt als An-

lagen, die zusätzlich zur VS-Nummer der Begleit- und Be-

standskarte mit Buchstaben (bei mehreren Anlagen in alpha-

betischer Reihenfolge) zu versehen sind.

Die Beförderung von Codiermitteln durch im Chiffrierdienst

eingesetzte Angehörige und funktionsgebundene Nutzer hat

unter Beachtung der Geheimhaltungs- und Sicherheitsbestim-

mungen zu erfolgen.

Die Nachweisführung entsprechend Ziffer 2.3. ist zu be-

achten.

2.5. Vervielfältigung

Die Vervielfältigung von Codiermitteln (gemäß Anlage 1)

ist nur in Abstimmung mit der für die Nachweisführung ver-

antwortlichen Leitstelle möglich. Die Vervielfältigung ist

auf den Nachweisdokumenten zu vermerken.

2.6. Vernichtung

Für die Vernichtung von Codiermitteln gelten neben den

Festlegungen der VS-Ordnung des MfS folgende zusätzliche

Sicherheitsbestimmungen:

Codiermittel sind nach Ablauf der Gültigkeit durch den

speziellen Nachweisbereich oder einen von ihm beauftragten

funktionsgebundenen Nutzer zu vernichten. Die Vernichtung

ist in den für die Nachweisführung vorgesehenen Dokumenten

a) tabellengebunden auf de Innenverpackung des Materials,

b) seriengebunden auf den Begleit- und Bestandskarten

mit Datum und zwei Unterschriften zu bestätigen.

Nach erfolgter Vernichtung ist die Begleit- und Bestands-

karte unter Beachtung der Beförderungsart (persönliche

Übergabe oder Beförderung durch Kurierdienst) an die zu-

ständige Leitstelle zurückzusenden bzw. in den Leitstellen

durch das zuständige Kontrollorgan einzubeziehen. Die VS-

Stelle ist durch den speziellen Nachweisbereich über die

Vernichtung zu informieren.

2.7. Kontrollen

Die Kontrolle der speziellen Nachweisbereiche kann erfolgen

durch beauftragte Angehörige

- der Abteilung XI des MfS bzw. de BVfS bei Vorlage eines

Kontrollausweises,

- der Chiffrierdienste des MfS im Verantwortungsbereich

ihrer Linien,

- der Leitstellen.

Die Kontrollen sind mit der zuständigen VS-Stelle des Ver-

antwortungsbereiches abzustimmen.

3. Planung

Der Bedarf an Codiermitteln und Nachweisdokumenten sowie

Aufträge für die Produktion von Codiermitteln durch die

Abteilung XI des MfS sind durch die Leitstelle bis zum

15. Mai für das Folgejahr in schriftlicher Form zu planen.

4. Zusätzliche Sicherheitsbestimmungen beim Umgang mit

Codiermitteln

Alle im Zusammenhang mit Codiermitteln und deren Anwendung

auftretenden Informationen sind Staatsgeheimnisse und ent-

sprechend dem Geheimnisschutz im Ministerium für Staats-

sicherheit gegenüber Unbefugten jederzeit zuverlässig zu

schützen.

Die Nutzung der Codiermittel unterliegen speziellen Ge-

brauchsanweisungen, die strikt einzuhalten sind, um

jede Kompromittierung zu vermeiden.

Bei erfolgter Kompromittierung ist unverzüglich dem un-

mittelbaren Vorgesetzten und der Leitstelle Meldung zu er-

statten. Auf Weisung der Leitstelle ist ein Schlüssel-

wechsel durchzuführen.

Unter Kompromittierung ist zu verstehen die Kenntnisnahme oder

vermutliche Kenntnisnahme des Inhaltes der Codiermittel

durch Unbefugte infolge von Verlust (auch zeitweilig),

Diebstahl, Einsichtnahme, Mithören, Kopieren, Verrat, un-

kontrollierter Beschädigung des Siegels oder der Verpackung,

unbeaufsichtigtem Liegenlassen oder aus anderen Gründen.

Es ist verboten:

- Nachrichten mit kompromittierten Codiermitteln zu be-

arbeiten;

- Informationen zu Codiermitteln über technische Nachrich-

tenmittel weiterzuleiten.

Alle Codiermittel sind gemäß der VS-Ordnung des MfS unter

Verschluß und getrennt von allen allgemeinen Verschlußsachen

aufzubewahren. Die Behältnisse sind mit dem persönlichen

Petschaft des Nutzers zu versiegeln.

Die zur zeitweiligen Anwendung übergebenen Mittel hat der

Benutzer ständig bei sich zu tragen bzw. unter ständiger

Kontrolle oder Verschluß zu halten.

5. Schlußbestimmungen

Diese Arbeitsanordnung tritt mit Wirkung vom 01.02.1987

in Kraft.

Gleichzeitig damit werden die

Allgemeine Instruktion über Sprechtafeln

VVS MfS-020-2974/66,

Herstellungsanweisung für Sprech- und Zahlen

tafeln

VVS ZCO-718/70 und die

Instruktion zur Herstellung und Anwendung von

Tarntafeln der Typen 307 und 308

VVS 2284/62

außer Kraft gesetzt. Sie sind an den Herausgeber zur

Vernichtung zurückzusenden.

Anlage 1

V o r s c h r i f t

zur Nutzung von Verschleierungsverfahren

- 14 -

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Grundsätze

2. Einsatzbedingungen

3. Aufbau

3.1. Typen von Sprech- und Zahlentafeln

3.2. Beschreibung der Schlüsselmittel

3.3. Beschreibung der zugelassenen Sprech-

und Zahlentafeln

3.3.1. Sprechtafeln

3.3.2. Zahlentafeln

3.3.3. Muster von Sprech- und Zahlentafeln

4. Herstellung von Verschleierungsmitteln

4.1. Allgemeines

4.2. Arbeitsschritte zur Herstellung von

Phrasentafeln

5. Anwendung

A n h a n g

Tabelle der zugelassenen Typen

1. Grundsätze

(1) Verschleierungsverfahren werden zur Übermittlung von

Informationen über technische Nachrichtenmittel eingesetzt,

um dem Gegner die Auswertung der Nachrichteninhalte zu er-

schweren.

Verschleierungsverfahren gewährleisten für die übermittel-

ten Nachrichten eine geringe Sicherheit, sie verhindern nur

das unmittelbare Mitverstehen durch Unbefugte.

(2) Zu einem Verschleierungsverfahren gehören eine Phrasen-

tafel, das zugehörige Schlüsselmittel und die Gebrauchs-

anweisung.

(3) Beim Einsatz eines Verschleierungsverfahrens ist die

Teilchiffrierung zugelassen, d. h., nur die geheimzuhal-

tenden Teile einer Nachricht werden verschleiert.

Bei Anwendung des Typs 490 ist die Teilchiffrierung - im

Interesse der Gewährleistung der Sicherheit der Nach-

richt - nicht gestattet.

(4) Die einfache Handhabung eines Verschleierungsverfahrens

ermöglicht eine hohe Chiffriergeschwindigkeit und die un-

mittelbare Gesprächsführung ohne Entstehung von Zwischen-

material. Die Phrasentafel eines Verschleierungsverfahrens

kann im Format den konkreten Anwendungsbedingungen ange-

paßt werden.

(5) Der kombinierte Einsatz verschiedener Verschleierungs-

verfahren ist zulässig.

(6) Verschleierungsverfahren bieten die Möglichkeit des

allgemeinen Verkehrs bei variabler Anzahl der Nutzer.

(7) Schlüsselmittel zu Verschleierungsverfahren werden

grundsätzlich durch die Abteilung XI des MfS hergestellt

und der Leitstelle entsprechend ihrer Planung zur Ver-

fügung gestellt.

2. Einsatzbedingungen

(1) Der Einsatz eines Verschleierungsverfahrens bei der

Übermittlung der Nachrichten über Funkkanäle ist unter

Einhaltung folgender Bedingungen zulässig:

- Die Nachricht wirkt sich so schnell aus daß dem Gegner

keine Zeit für Gegenmaßnahmen bleibt.

- Die Nachricht liefert dem Gegner kurze Zeit nach der

Übermittlung keine wesentlichen Erkenntnisse mehr.

(2) Bei Übermittlung über nichtabhörsichere Drahtkanäle

ist der Einsatz eines Verschleierungsverfahrens zulässig,

wenn eine der beiden obengenannten Bedingungen zutrifft.

3. Aufbau

3.1. Typen von Sprech- und Zahlentafeln

Verschleierungsverfahren können durch den Einsatz on

Sprech- und Zahlentafeln realisiert werden.

Die im Anhang befindlichen Tabellen enthält die zugelassenen

Typen.

3.2. Beschreibung der Schlüsselmittel

(1) Schlüsselmittel für Verschleierungsverfahren werden in

Heftform hergestellt. Ein Heft beinhaltet eine Serie mit

12 Blatt. Jedes Blatt enthält 31 Tagesschlüssel.

(2) Der Typ 412 wird in Heftform mit 31 Blatt hergestellt,

die zu einer Serie zusammengefaßt sind. Jedes Blatt ent-

hält einen Tagesschlüssel.

(3) Der Typ 490 wird in Heftform mit 12 Blatt hergestellt,

die zu einer Serie zusammengefaßt sind. Jedes Blatt enthält

einen Wochenschlüssel.

(4) Die Innenseite des Heftumschlages enthält die Tabelle

zur Nachweisführung der Entnahme, Vervielfältigung und

Vernichtung der einzelnen Blätter.

3.3. Beschreibung der zugelassenen Sprech- und Zahlentafeln

3.3.1. Sprechtafeln

(1) Typ 355a und 355b

Die Phrasentafel besteht aus 13 Zeilen und 13 bzw. 26

Spalten (169 bzw. 338 Phrasenfelder).

Der zugehörige Schlüsseltyp 559 besteht aus 2 Buch-

stabenmischalphabeten. Das erste Mischalphabet wird zur

Zeilenbezeichnung (senkrecht von oben beginnend) und das

2. Mischalphabet zur Spaltenbezeichnung (waagerecht von

links beginnen) in der vorgegebenen Reihenfolge enge-

tragen. Als Geheimeinheiten entstehen Buchstabenbigramme,

deren 1. Buchstabe in der selben Zeile und deren 2. Buch-

stabe in derselben Spalte wie die Phrase steht.

(2) Typ 357

Die Phrasentafel besteht aus 10 Zeilen und 10 Spalten

(100 Phrasenfelder).

Der zugehörige Schlüsselmitteltyp 438 besteht aus 2 Ziffern-

mischalphabeten. Das 1. Mischalphabet wird zur Bezeichnung

der Zeilen und das 2. Mischalphabet zur Spaltenbezeichnung

eingetragen. Als Geheimeinheiten entstehen Ziffernbigramme.

(3) Typ 412

Die Phrasentafel des Typs 412 wird durch die Abteilung XI

auf Folienmaterial in den Abmessungen von 140 x 75 mm her-

gestellt. Sie besitzt 4 Zeilen und 8 Spalten (32 Phrasen-

felder).

Zur Schlüsseleintragung wird ein Tagesschlüssel des Typs

412 unter die Folie geschoben.

(4) Typ 413a

Die Phrasentafel besteht aus 2 Spalten mit jeweils 13

Zeilen.

Als Schlüssel wird ein Buchstabenmischalphabet des Typ 559

benutzt. Die ersten 13 Buchstaben werden in die linke,

die restlichen in die rechte Spalte von oben nach unten

eingetragen. Als Geheimeinheit steht für die Phrasen der

links danebenstehende Buchstabe.

(5) Typ 413b

Die Phrasentafel besteht aus 2 Spalten mit je 18 Zeilen.

Ein Schlüssel des Typs 655 besteht aus einem Buchstaben-

Ziffern-Mischalphabet. Die ersten 18 Elemente werden in

die linke und die restlichen in die rechte Spalte von oben

nach unten eingetragen.

Als Geheimeinheit steht für die Phrasen das linke dabene-

stehende Element des Schlüssels.

(6) Typ 470a und b

Die Phrasentafel besteht aus 13 Zeilen und 7 bzw. 10 Spal-

ten für die Wortphrasen und einem Ziffernteil.

Von dem ersten Mischalphabet eines Schlüssels des Typs 559

werden die ersten 13 Buchstaben zur Zeilenbezeichnung des

Wortphrasenteiles und die restlichen für den Ziffernteil

von oben beginnend eingetragen,

14 bzw. 20 Buchstaben des 2. Mischalphabetes werden zur

Spaltenbezeichnung des Wortphrasenteiles, die restlichen

12 bzw. 6 Buchstaben für den Ziffernteil von links be-

ginnend eingetragen.

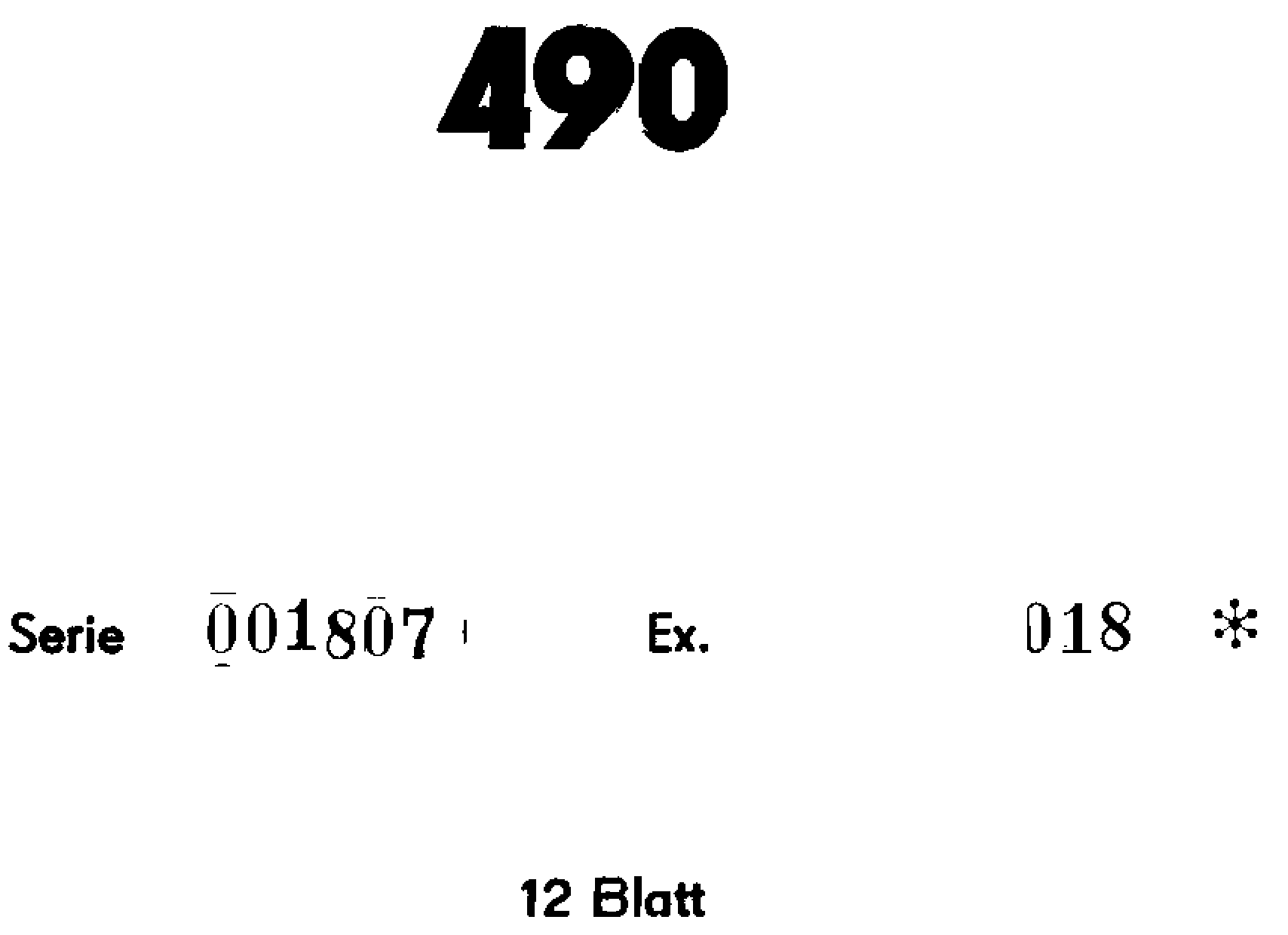

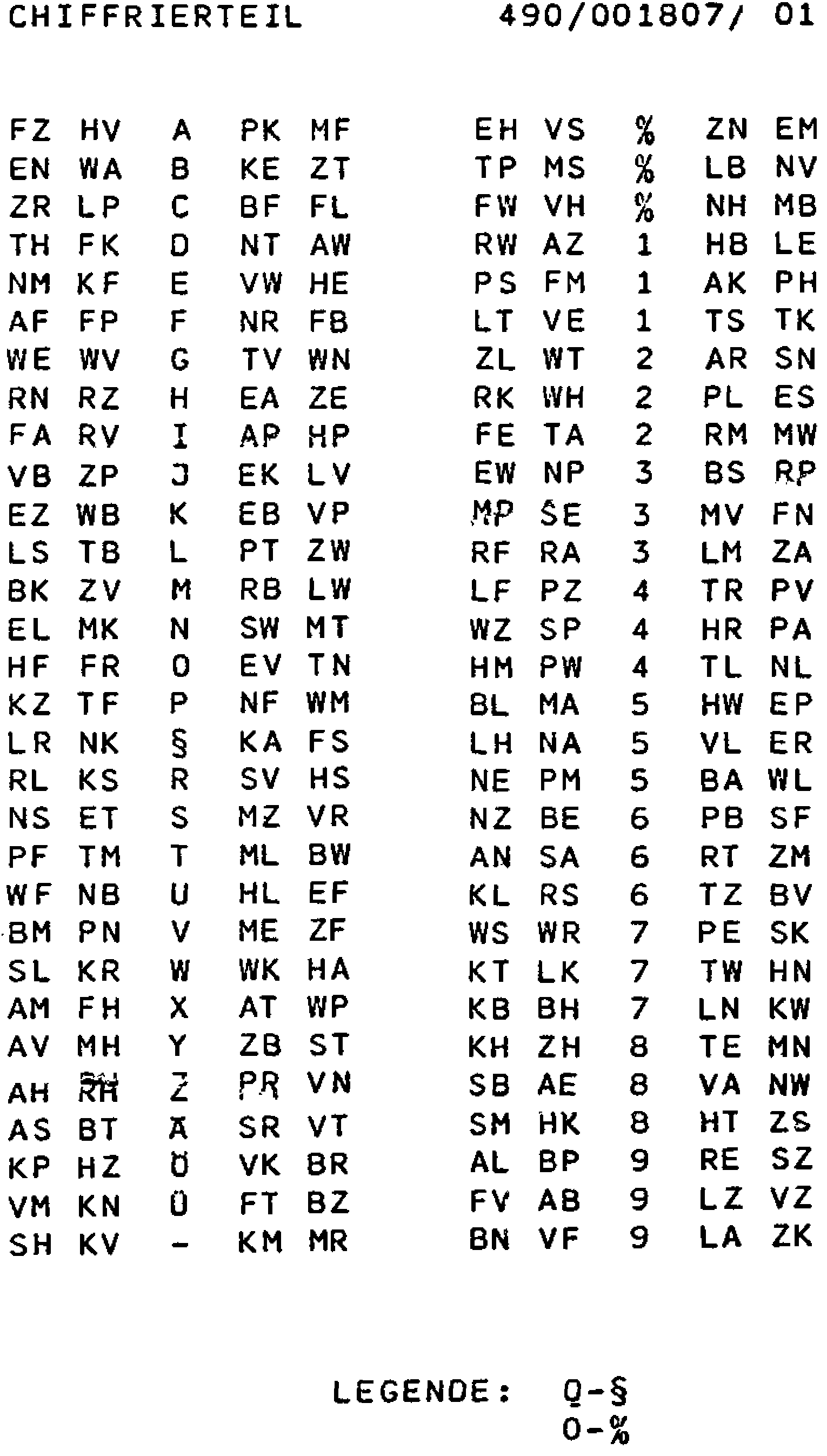

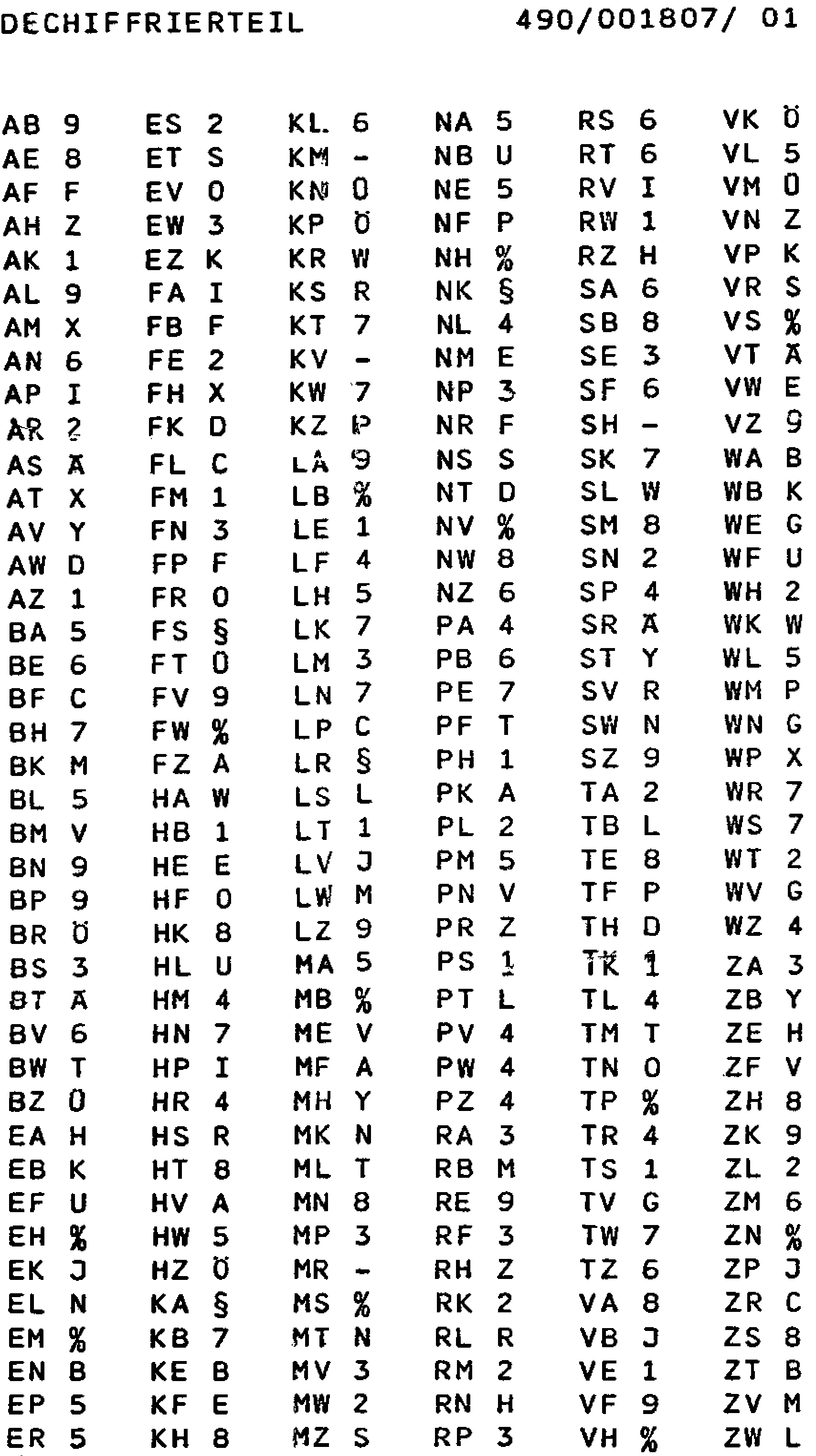

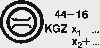

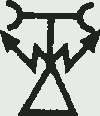

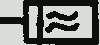

(7) Typ 490 (BuZ 490)

Der Typ 490 ist eine Sprechtafel mit festgelegten Inhalt

und festgelegter Form. Sie wird nur von der Abteilung XI

hergestellt und ist für die Buchstabierung kurzer Wörter

sowie die Übermittlung on Zahlengruppen vorgesehen. Sie

besteht aus Chiffrier- und Dechiffrierteil. Der Chiffrier-

teil enthält als Klareinheiten in alphabetischer Ordnung

die 26 Buchstaben, die Umlaute, den Bindestrich und die

Ziffern 0 bis 9.

Jede Klareinheit sind als Geheimeinheiten 4 Buchstaben-

bigramme fest zugeordnet, die wahlweise in unsymmetrischer

Reihenfolge zu verwenden sind.

Den Ziffern 0 bis 9 als Klareinheit sind je 12 Buchstaben-

bigramme als Geheimeinheit zugeordnet.

Im Dechiffrierteil sind die Geheimeinheiten zum schnellen

Auffinden lexikographisch geordnet.

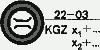

3.3.2. Zahlentafeln

(1) Typ 355

Der Aufbau der Phrasentafel ist analog Typ 355.

Als Schlüsselmittel wird der Typ 438 eingesetzt.

Bei diesem Zahlentafeltyp entstehen als Geheimeinheiten

Ziffernbigramme.

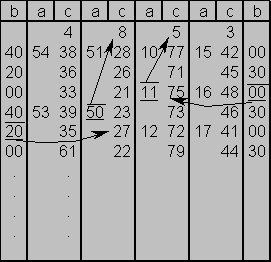

3.3.3. Muster von Sprech- und Zahlentafeln

(1) Typ 355a

Tabelle

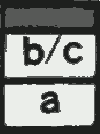

(2) Typ 357

Tabelle

(3) Typ 412

412/ 000430

AO AH AA AY AK AS AI AP

OW OY OZ OI ON OH OS OM

YZ YL YI YF YK YA YM YT

SU SK ST SH SE SO SP SS

(4) Typen 413a und b

Tabelle 413a Tabelle 413b

(5) Typ 470a

Tabelle

(6) Typ 490

Tabelle

(7) Typen 355 und 357

2 Tabellen

4. Herstellung von Verschleierungsmitteln

4.1. Allgemeines

(1) Verschleierungsmittel wind im Auftrag des Leiters

durch die Leitstelle der Diensteinheiten in eigener Zustän-

digkeit zu erarbeiten. Die beauftragten Genossen müssen im

Besitz einer gültigen Lehrberechtigung für UKW-Sprechfunk

sein.

(2) Die Erarbeitung eines Verschleierungsmittels entspre-

chend den zugelassenen Typen erfordert eine genaue Kennt-

nis des betreffenden Anwendungsbereiches und des Charakters

der zu übermittelnden Nachrichten.

Das betrifft insbesondere

- den Nachrichteninhalt,

- die Nachrichtendichte

- die Anzahl der Korrespondenten,

- das Nachrichtenübertragungsmittel,

- die speziellen Anwendungsbedingungen,

- die technologischen Möglichkeiten der Produktion und

Vervielfältigung in Anwendungsbereich.

(3) Die drucktechnische Herstellung von Verschleierungs-

mitteln kann von der Abteilung XI des MfS übernommen wer-

den, wenn eine reproduktionsfähige Vorlage entsprechend

den gültigen Standards durch die auftragsgebende Dienst-

einheit vorgelegt wird.

Die Auftragserteilung hat mit schriftlichem Antrag des

leiters der Diensteinheit zu erfolgen. Dieser Antrag sollte

auch den vorgesehenen Einsatztermin, das Format, die Auf-

lagenhöhe und zu beachtende Besonderheiten enthalten.

4.2. Arbeitsschritte zur Herstellung von Phrasentafeln

(1) Auswahl des Phrasentafeltyps

Ausgehend von der Aufgabenstellung und dem zu erwartenden

Inhalt des Nachrichtenverkehrs, ist der Phrasenvorrat für

die zu erarbeitende Phrasentafel zu bestimmen. Auf dieser

Grundlage ist der geeignete Typ auszuwählen.

(2) Abfassen der Phrasen

Das Abfassen der Phrasen hat so zu erfolgen, daß diese

kurz, einheitlich und möglichst vielseitig verwendbar

formuliert werden. Die Phrasen dürfen keine mehrdeutige

Auslegung zulassen. Stereotype Phrasenteile, Ziffern und

Buchstaben sind in Phrasentafeln nicht aufzunehmen.

(3) Eintragung der Phrasen in die Tafel

Die Phrasentafeln sind bezüglich der Anordnung der Phrasen

so zu gestalten, daß die volle Ausnutzung des Schlüssels

gewährleistet wird. Die Anordnung der Phrasen erfolgt im

allgemeinen zeilen- oder spaltenweise, lexikographisch

geordnet. Häufig benötigte Phrasen sollten mehrfach und

unsymmetrisch verteil in die Phrasentafel aufgenommen

werden. Es besteht auch die Möglichkeit der Eintragung

häufig benötigter Phrasen über mehrere Phrasenfelder.

Eine zusätzliche Kennzeichnung dieser Phrasenfelder ist

sinnvoll für ein schnelles Auffinden. Im Phrasenvorrat

befindliche Sachgruppen (Kfz-Typen, Objektbezeichnungen

o. ä.) sollten diagonal eingeordnet werden.

(4) Kennzeichnung der Phrasentafel

Phrasentafeln sind VS-Dokumente und als solche entpre-

chend der VS-Ordnung des MfS durch die Chiffrierleitstelle

zu kennzeichnen.

In Ausnahmefällen kann aus operativen Gründen auf eine

VS-Auszeichnung verzichtet werden. Eine Exemplarnummerierung

ist zur lückenlosen Nachweisführung in jedem Fall erfor-

derlich.

(5) Festlegung des Schlüsselwechsels

Bei Verschleierungsverfahren wird Zeitschlüssel angewandt.

Die Geltungsdauer eines Schlüssels ist abhängig von der

Nachrichtendichte, dem Nachrichteninhalt, den benutzten

Nachrichtenübertragungsmitteln und den speziellen An-

wendungsbedingungen des jeweiligen Bereiches.

Die Gültigkeit des Schlüssels der Typen 355 II, 412, 438

559 und 655 beträgt für den ununterbrochenen Einsatz

maximal 24 Stunden. Die Gültigkeit eines Schlüssels des

Typs 490 beträgt maximal eine Woche.

Prinzipiell ist ein Schlüsselwechsel

- vor Beginn eines Einsatzes oder einer Übung,

- bei Kompromittierung des Schlüssels und

- auf besondere Anweisung der Leitstelle

durchzuführen.

(6) Bei der drucktechnischen Herstellung ist zu beachten,

daß auf der Rückseite der Phrasentafel oder in anderer

geeigneter Weise die Gebrauchsanweisung beigefügt wird.

5. Anwendung

() Ein Verschleierungsverfahren kann seinen vorgesehenen

Zweck nur dann erfüllen, wenn der Nutzer verantwortungs-

bewußt handelt, die Anwendung beherrscht und die Sicher-

heitsbestimmungen konsequent einhält.

(2) Zur Erhöhung der Sicherheit eines Verschleierungs-

verfahrens ist es sinnvoll, möglichst alle zu übemitteln-

den Begriffe durch Geheimeinheiten zu ersetzen. Bei Über-

mittlung vom Mischtexten ist unbedingt zu beachten, daß

die offen übermittelten Textteile kein Rückschlüsse auf

die konkrete Bedeutung der benutzen Geheimeinheiten zu-

lassen.

(3) Folgende Informationen sind grundsätzlich verschleiert

zu übermitteln:

- Vorkommnisse, durchgeführte und geplante Handlungen,

- taktische und operative Begriffe,

- Dienststellen, Einheiten, Objekte,

- Zahlen- und Zeitangaben,

- Orts- und Geländeangaben.

(4) Geheimzuhaltende Angaben übe Personen (Name, Ge-

burtsdaten, Anschriften u. ä.) dürfen weder offen noch

verschleiert übermittelt werden.

Die BuZ 490 ist für die Übermittlung derartiger Angaben

nach Bestätigung spezieller Einsatzbedingungen durch die

Abteilung XI des MfS zugelassen.

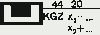

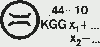

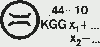

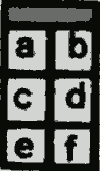

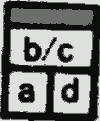

| Art | Typ | Phrasen-

felder | Phrasen-

vorrat | Mindestbelegung | festgelegter

Schlüsselmitteltyp |

|---|

| Sprechtafel | 355a | 13 x 13 | 168 | vierfach | 559 |

| Sprechtafel | 355b | 13 x 26 | 338 | zweifach | 559 |

| Sprechtafel | 357 | 10 x 10 | 100 | einfach | 438 |

| Sprechtafel | 412 | 4 x 8 | 32 | einfach | 412 |

| Sprechtafel | 413a | 13 x 2 | 26 | einfach | 559 |

| Sprechtafel | 413b | 18 x 2 | 36 | einfach | 655 |

Sprechtafel

mit Zahlentafel | 470a | 13 x 7

10 (zi) | 101 | zweifach | 559 |

Sprechtafel

mit Zahlentafel | 470b | 13 x 10

10 (Zi) | 140 | zweifach | 559 |

| Zahlentafel | 355 | 10 | 10 | zwölffach | 355 II |

| Zahlentafel | 357 | 10 | 10 | sechsfach | 438 |

Buchstabier-

und Zahlen-

tafel (BuZ) | 490 | | Buchstaben

A - Z, Um-

laute, Bin-

destrich,

30 ziffern

(0 - 9) | vierfach | |

Anlage 2

V o r s c h r i f t

zur Nutzung von Tarnverfahren

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Grundsätze

2. Einschätzungen

3. Aufbau des Phrasenheftes un der Schlüsselmittel

3.1. Aufbau des Phrasenheftes

3.2. Aufbau des Schlüsselmittel

4. Herstellung von Tarntafeln

5. Handhabung

5.1. Einstellung des gültigen Schlüssels

5.2. Tarnen

5.3. Enttarnen

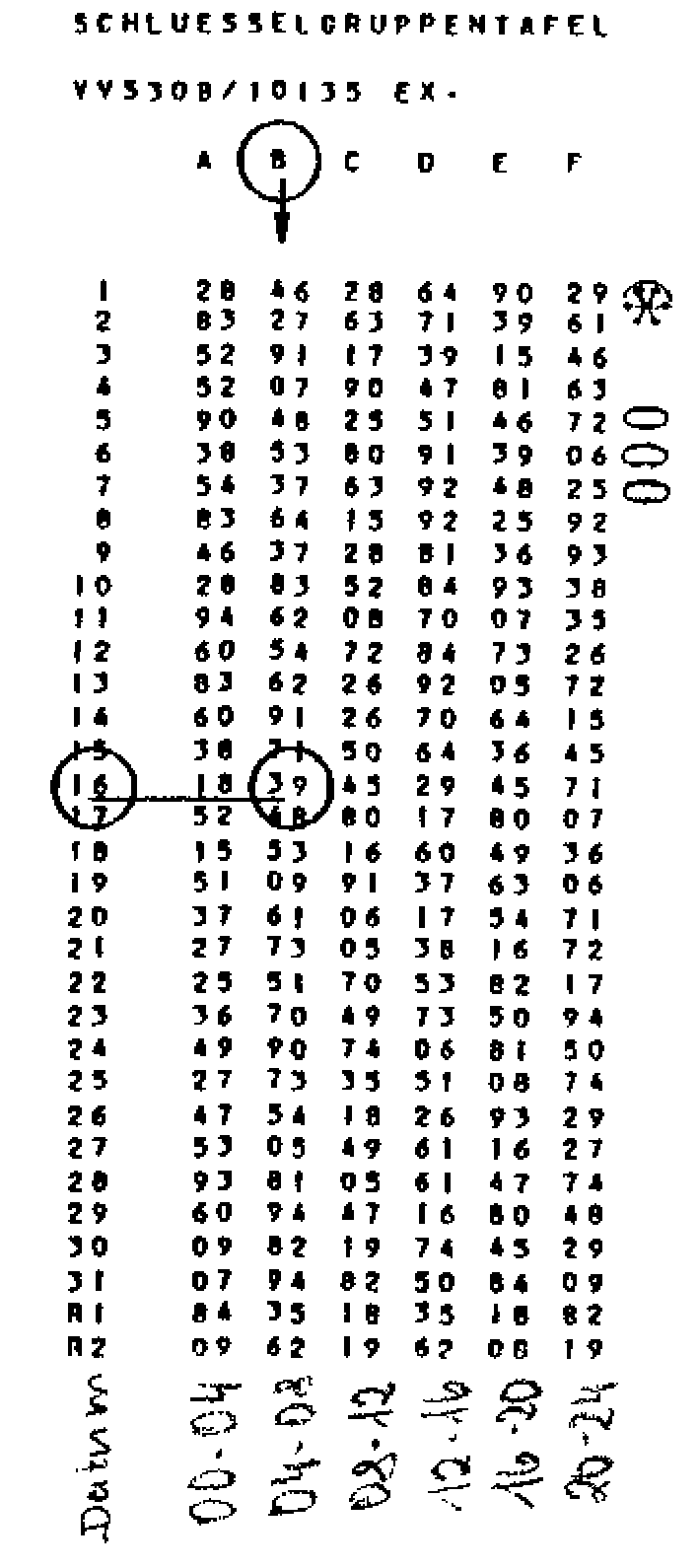

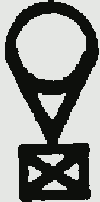

1. Grundsätze

(1) Der Einsatz von Tarnverfahren zur Geheimhaltung von

Informationen bei der Übertragung über technische Nach-

richtenmitttel gewährleistet eine geringe Sicherheit.

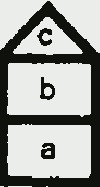

(2) Im MfS kommen die Tarntafeltypen 308 und 750 zum Eins-

satz. Beide Typen unterscheiden sich im Format.

(3) Zu einem Tarnverfahren gehören folgende Bestandteile:

- Phrasenheft (Tarntafel),

- Schlüsselmittel (Schlüsselgruppentafel und 2 Tarn-

streifen),

- Gebrauchsanweisung,

- Tarntafelhülle.

(4) Die Dauer der Gültigkeit eines Schlüssels beträgt

4 Stunden.

(5) Beim Einsatz eines Tarnverfahrens ist die Teilchif-

frierung verboten. Alle Klartextelemente sind vollständig

zu tarnen.

(6) das beim Tarnen bzw. Enttarnen von Nachrichten ent-

stehende Zwischenmaterial ist Chiffriermaterial und als

solches gemäß Ziffer 2.6. der Arbeitsordnung zu behan-

deln.

(7) Der kombinierte Einsatz von Tarn- und Verschleierungs-

verfahren ist zulässig.

(8) Tarnverfahren bieten die Möglichkeit des allgemeinen

Verkehrs bei variabler Anzahl der Nutzer.

(9) Tarntafeln und die dazugehörigen Schlüsselmittel

werden durch die Abteilung XI des MfS entsprechend der

Planung der Diensteinheiten hergestellt.

(10) Tarntafeln und Schlüsselmittel sind VVS-Dokumente

und werden als solche gekennzeichnet.

2. Einsatzbedingungen

(1) Der Einsatz eines Tarnverfahrens ist unter folgenden

Bedingungen zulässig:

- Die operative Bedeutung des Nachrichteninhaltes muß

nach höchstens 4 Stunden hinfällig sein.

- Ein Spruch darf nicht mehr als 50 Tarngruppen ent-

halten.

(2) Vor Einführung einer Tarntafel sind die Nutzer durch

die Leitstelle umfassend und gründlich in die Sicherheits-

bestimmungen und in die Handhabung der Tarntafel akten-

kundig einzuweisen.

3. Aufbau des Phrasenheftes und der Schlüsselmittel

3.1. Aufbau des Phrasenheftes

(1) Ein Phrasenheft besteht aus 25 Komplexen, denen die

Komplexzahlen von 1 bis 25 zugeordnet sind. Jeder Komplex

ist in 25 Zeilen (gekennzeichnet durch die Zeilenzahl

1 bis 25) und 4 Spalten (gekennzeichnet durch die Spalten-

buchstaben A, B, C und D) geteilt. In den Feldern, die

durch Zeilenzahlen und Spaltenbuchstaben beschrieben

werden, stehen die Phrasen.

(2) Das Phrasenheft enthält weiterhin die Gebrauchsan-

weisung, eine Übersicht für das schnelle Auffinden von

Zahlen, Uhrzeiten, Satzzeichen u. ä., gegebenenfalls auch

eine Übersicht über die Anordnung von Spezialteilen.

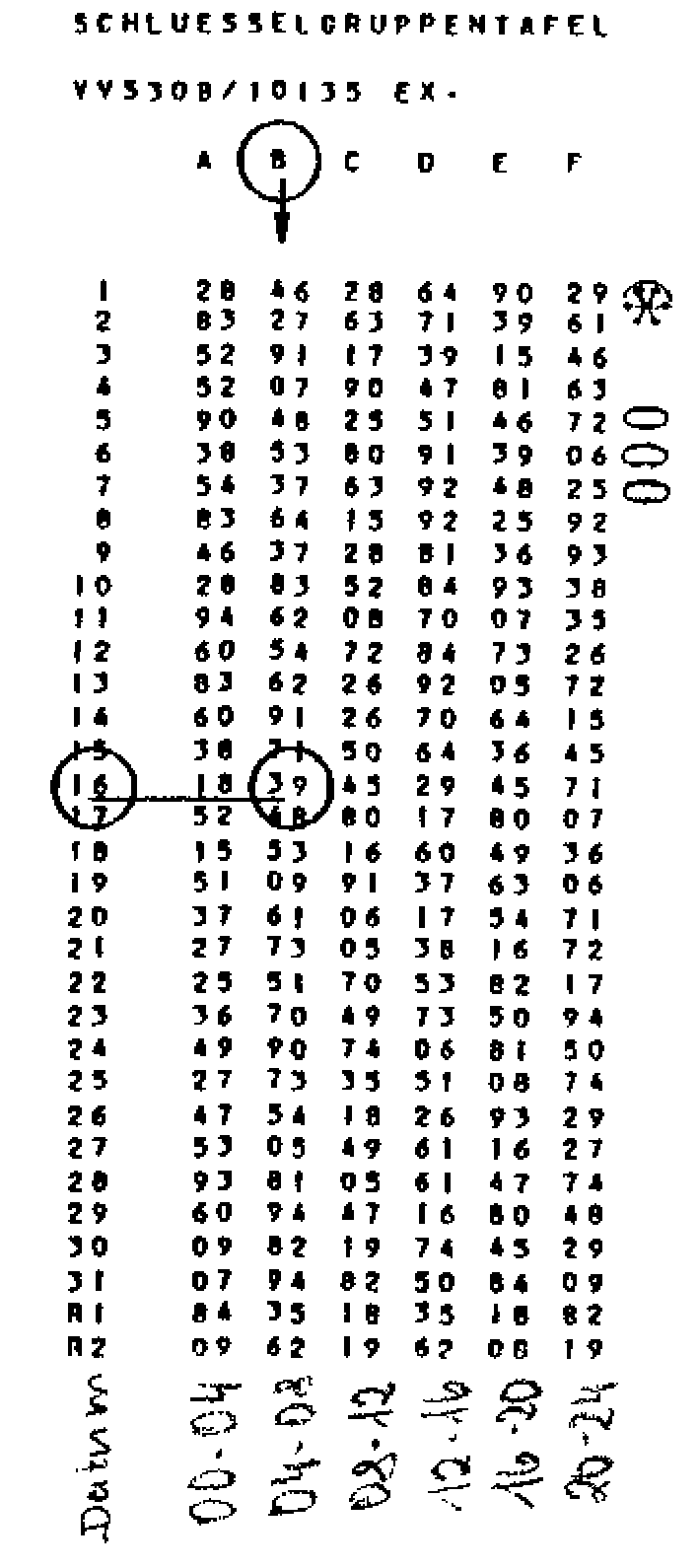

3.2. Aufbau der Schlüsselmittel

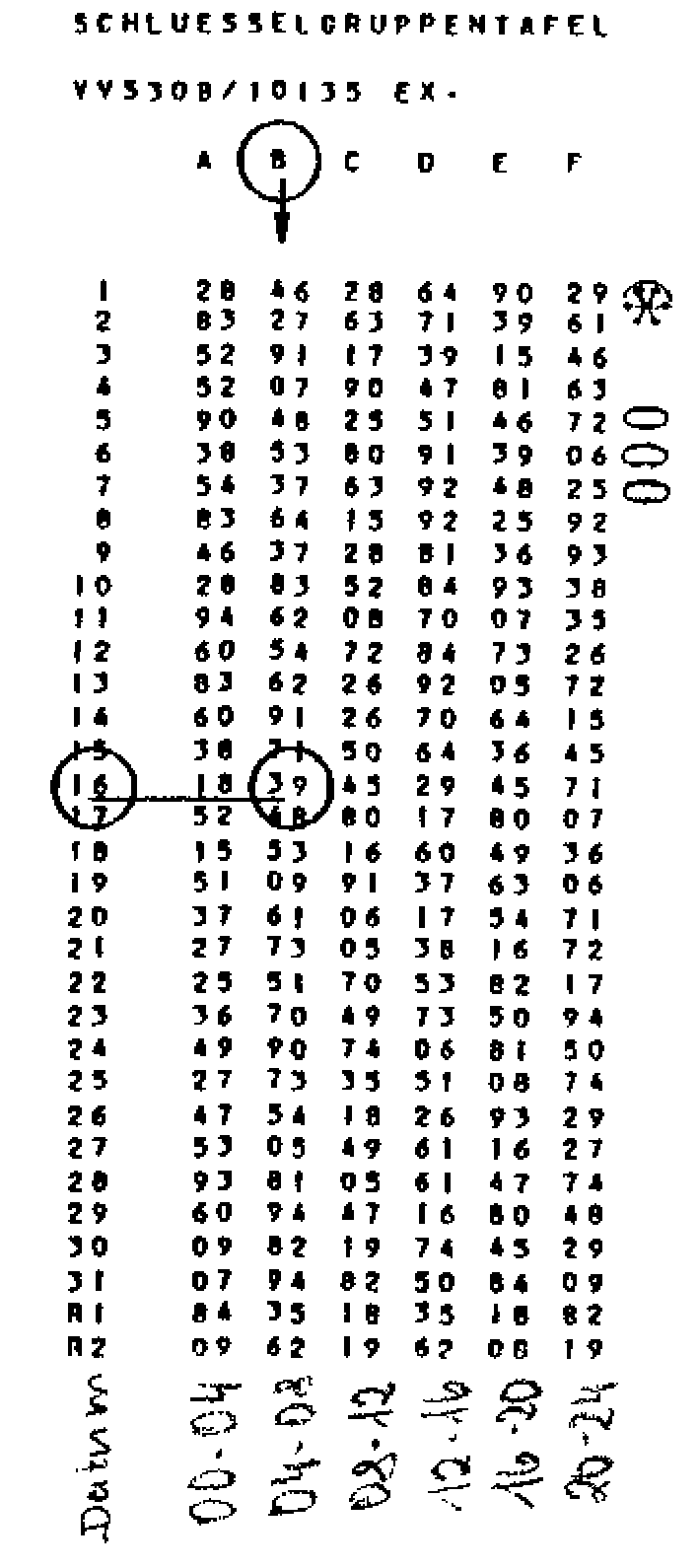

(1) Die Schlüsselgruppentafel enthält 31 Tages- und

2 Reserveschlüssel.

Ein Tagesschlüssel besteht aus 6 Schlüsselgruppen

(Spalten A bis F) mit einer Gültigkeit von 4 Stunden.

Die Schlüsselgruppen (Ziffernbigramme) dienen zum Ein-

stellen der Tarnstreifen.

(2) Die Tarnstreifen bestehen aus jeweils 5 Tabellen,

die von 0 bis 9 nummeriert sind.

Jede Tabelle enthält 100 Tarngruppen in 25 Zeilen und

4 Spalten.

Die Kennzeichnung der Zeilen und Spalten einer Tabelle

entspricht den Bezeichnungen der Komplexe, Zeilen und

Spalten des Phrasenheftes.

4. Herstellung von Tarntafeln

(1) Die Herstellung einer Tarntafel durch die Abteilung XI

des MfS bedarf der Planung und einer schriftlichen Auf-

tragserteilung durch die betreffende Diensteinheit.

Dieser Antrag muß folgendes enthalten:

- Typ der Tarntafel;

- Titel und VS-Kennzeichnung der Tarntafel

(VVS-Nr. des Anwendungsbereiches);

- Auflagenhöhe der Tarntafel und Schlüsselmittel;

- gewünschter Fertigungstermin bzw. geplanter Termin

des Einsatzes;

- als Anlage den lexographisch bzw. nach Sachgebieten

geordneten Phrasenbestand (einschließlich der Ziffern,

Zahlen, Uhrzeiten und Satzzeichen, die unsystematisch

in den Phrasenbestand einzuordnen sind). Für das Manu-

skript des Phrasenbestandes kann die Abteilung XI den

Diensteinheiten Vordrucke zur Verfügung stellen.

(2) Vor der Auftragserteilung ist eine mündliche Konsul-

tation zwischen dem Verantwortlichen der jeweiligen

Diensteinheit und der Abteilung XI zweckmäßig.

(3) Die auftraggebende Diensteinheit ist für die Autoren-

korrektur des Druckmanuskriptes der Tarntafel verantwort-

lich.

5. Handhabung

5.1. Einstellung des gültigen Schlüssels

(1) Die Einstellung des Schlüssels erfolgt entsprechend

der gültigen Schlüsselgruppe der Schlüsselgruppentafel.

Die gültige Schlüsselgruppe wird durch das Tagesdatum

und die Uhrzeit bestimmt.

Beispiel:

Datum: 16. Oktober

Uhrzeit: 06:00

gültige Schlüssel-

gruppe: 39

(2) Die erste Ziffer der Schlüsselgruppe bestimmt die

Einstellung des linken Tarnstreifens, die zweite Ziffer

die des rechten.

Die Tarnstreifen sind entsprechend zu falten und in die

Taschen der Tarntafelhülle zu stecken.

5.2. Tarnen

(1) Eine Tarngruppe besteht aus 2 Ziffernbigrammen. Das

1. Ziffernbigramm entspricht einem der 4 Ziffernbigramme

des linken Tarnstreifens, dessen Zeilenzahl mit der

Komplexzahl, in dem die zu tarnende Phrase steht, über-

einstimmt.

Das zweite Ziffernbigramm der Tarngruppe entspricht dem

Ziffernbigramm des rechten Tarnstreifens, dessen Zeilen-

zahl und Spaltenbuchstabe mit der Beschreibung der Phrase

durch Zeilenzahl und Spaltenbuchstabe übereinstimmen.

Beispiel:

Klartext: Aktion abbrechen

Tarntext: 24 11 77 70

(2)Bei mehrmaligem Tarnen gleicher Phrasen innerhalb

der Gültigkeit eines Schlüssels ist die unsystematische

Auswahl unter den möglichen Ziffernbigrammen der Tarn-

steigen zu beachten.

5.3. Enttarnen

Zum Enttarnen wird das erste Ziffernbigramm der Tarngruppe

im linken Tarnstreifen aufgesucht. Die Zeilenzahl im Tarn-

streifen bestimmt den Komplex, auf dem die Phrase sich be-

findet.

Das zweite Ziffernbigramm wird im rechten Tarnstreifen

aufgesucht. Die Zeilenzahl und der Spaltenbuchstabe dieses

Ziffernbigrammes bestimmen den Platz der Phrase innerhalb

des Komplexes.

Anlage 3

V o r s c h r i f t

zur Nutzung des Kartencodierverfahrens

SAPAD-71

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Grundsätze

2. Einsatzbedingungen

3. Aufbau des Schlüsselmittels Typ 586

4. Handhabung

1. Grundsätze

81) Der Einsatz des Verfahrens SAPAD-71 erfolgt im Rahmen

der Zusammenarbeit der Organe der Diensteinheiten des MfS

und in der militärischen Ausbildung.

(2) Schlüsselmittel zur Codierung von Kartenkoordinaten

werden durch die Abteilung XI des MfS hergestellt.

(3)SAPAD-71 ist ein Verfahren zur Codierung der Karten-

koordinaten von Geländeabschnitten und -räumen.

(4) Die Übertragung codierter Kartenkoordinaten ist nur

bei verschleierten Gesprächsführung und innerhalb von

Geheimtexten durch Anwendung von Codier-, tarn- und

Verschleierungsverfahren gestattet.

(5) Beim Verfahren SAPAD-71 sind den Gitternetzlinien

des Hoch- und Rechtswertes beliebige, sich nicht wieder-

holende dreistellige Zahlen zugeordnet, so daß eine sechs-

stellige Koordinate für jedes Gitternetzquadrat ent-

steht (siehe Beispiele).

Zur annähernden Punktbestimmung sind die Gitternetz-

quadrate in neun gleiche Quadrate aufzuteilen, die in Uhr-

zeigerrichtung zu nummerieren sind (Neunersystem), Dar-

über hinaus ist eine nochmalige Aufteilung jedes der

9 Quadrate in vier weitere Quadrate möglich (Vierer-

system). Ihre Nummerierung erfolgt ebenfalls in Uhr-

zeigerrichtung.

Die Ziffern der annähernden Punktbestimmung sind offen

an die codierten Kartenkoordinaten anzufügen, so daß

diese sieben- oder achtstellig sein kann.

Zur genauen Punktbestimmung ist der Millimeterbetrag

von der Gitternetzlinie des Hochwertes und der des

Rechtswertes rechtwinklig bis zu dem zu bestimmenden

Punkt offen an die codierte Kartenkoordinate anzufügen.

Solche Koordinaten sind zehnstellig.

Bei den topografischen karten der Maßstäbe 1 : 200 000,

1 : 100 000 und 1 : 50 000 sind die codierten Kartenkoordi-

naten des Rechtswertes zuerst auf dem unteren (südlichen)

Kartenrand aufzutragen, um bei Gitternetzsprung alle Werte

zu erfassen.

(6) Das Öffnen der Folientaschen des Schlüsselmitteltyps 586

hat durch Lösen der durchsichtigen Plastfolie am linken

und rechten Rand zu erfolgen.

Die Tabellen sind einzeln entsprechend den Festlegungen

zum Schlüsselwechsel zu entnehmen, die undurchsichtige

Plastfolie sowie die vorhandenen Heftklammern dürfen

nicht beschädigt bzw. entfernt werden.

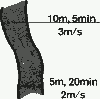

(7) Die Dauer der Gültigkeit einer Codierung beträgt

einen Monat. Es dürfen nur die jeweils gültigen Tabellen

aus dem Heft entnommen werden.

2. Einsatzbedingungen

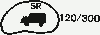

(1) Das Verfahren SAPAD-71 kann für topografische Karten

in den Maßstäben 1: 500 000, 1 : 200 000, 1 : 100 000

und 1 : 50 000 eingesetzt werden.

(2) Es besteht die Möglichkeit, Kartenkoordinaten des maß-

stabes 1 : 25 000 mit dem Schlüsselmittel für den Maßstab

1 : 50 000 zu verschleiern. Dabei sind nur die Koordinaten

mit Geheimeinheiten zu versehen, die im Schlüsselmittel

1 : 50 000 vorhanden sind.

(3) Bei gleichzeitigem Einsatz verschiedener Kartenmaßstäbe

mit unterschiedlicher Codierung ist vor der ersten

codierten Koordinatenbezeichnung als Geheimtext der je-

weilige Kartenmaßstab anzugeben.

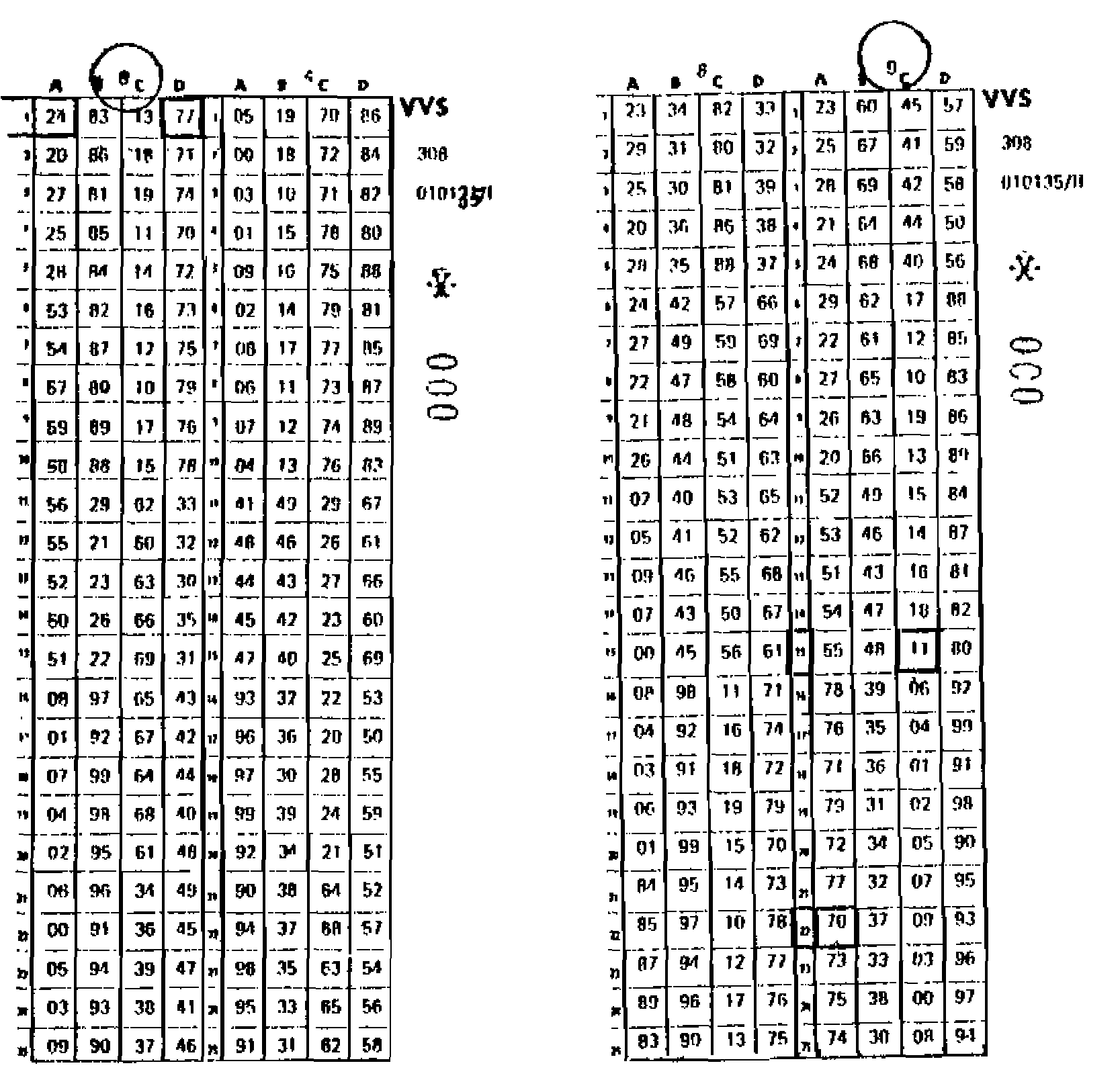

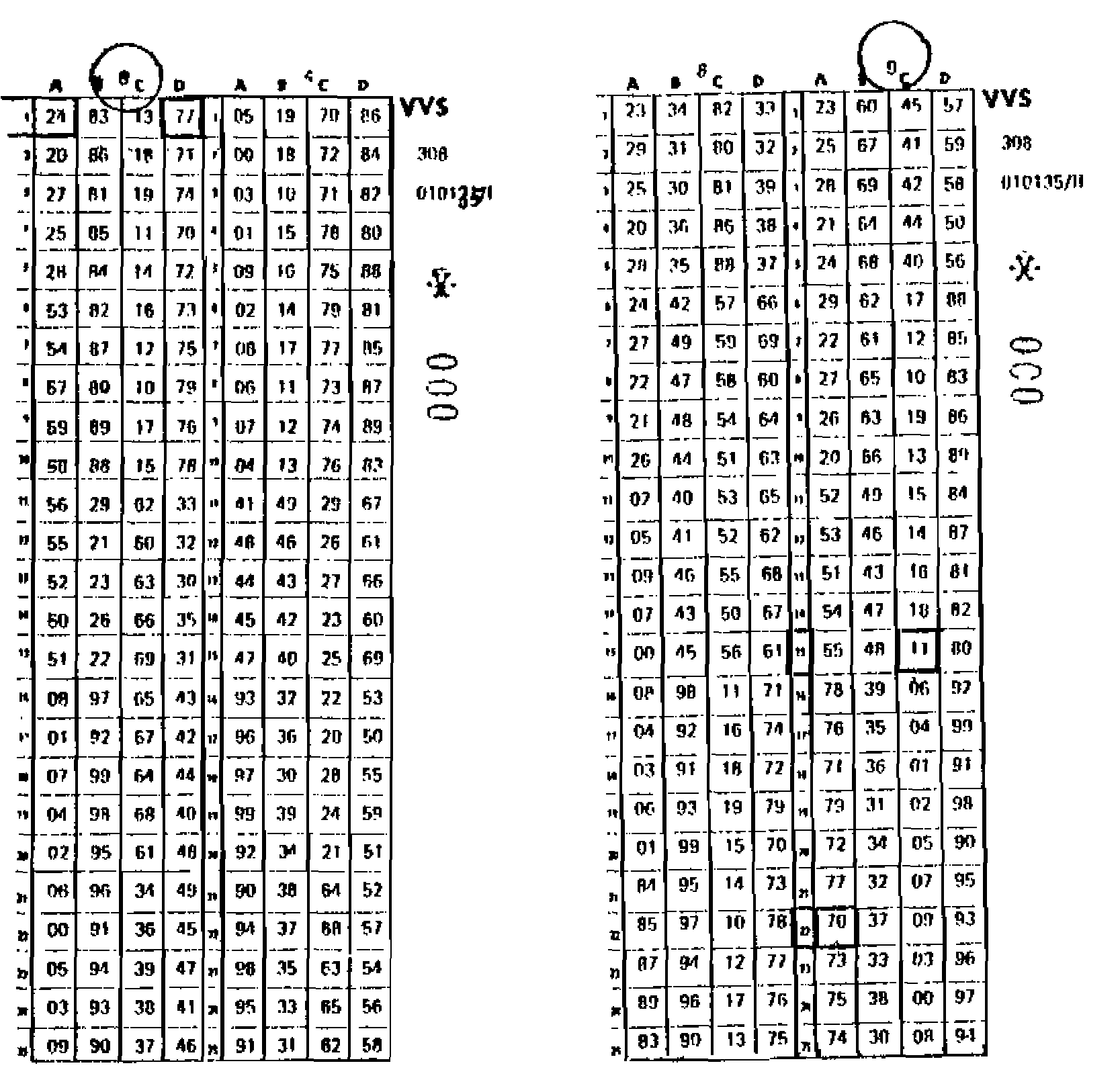

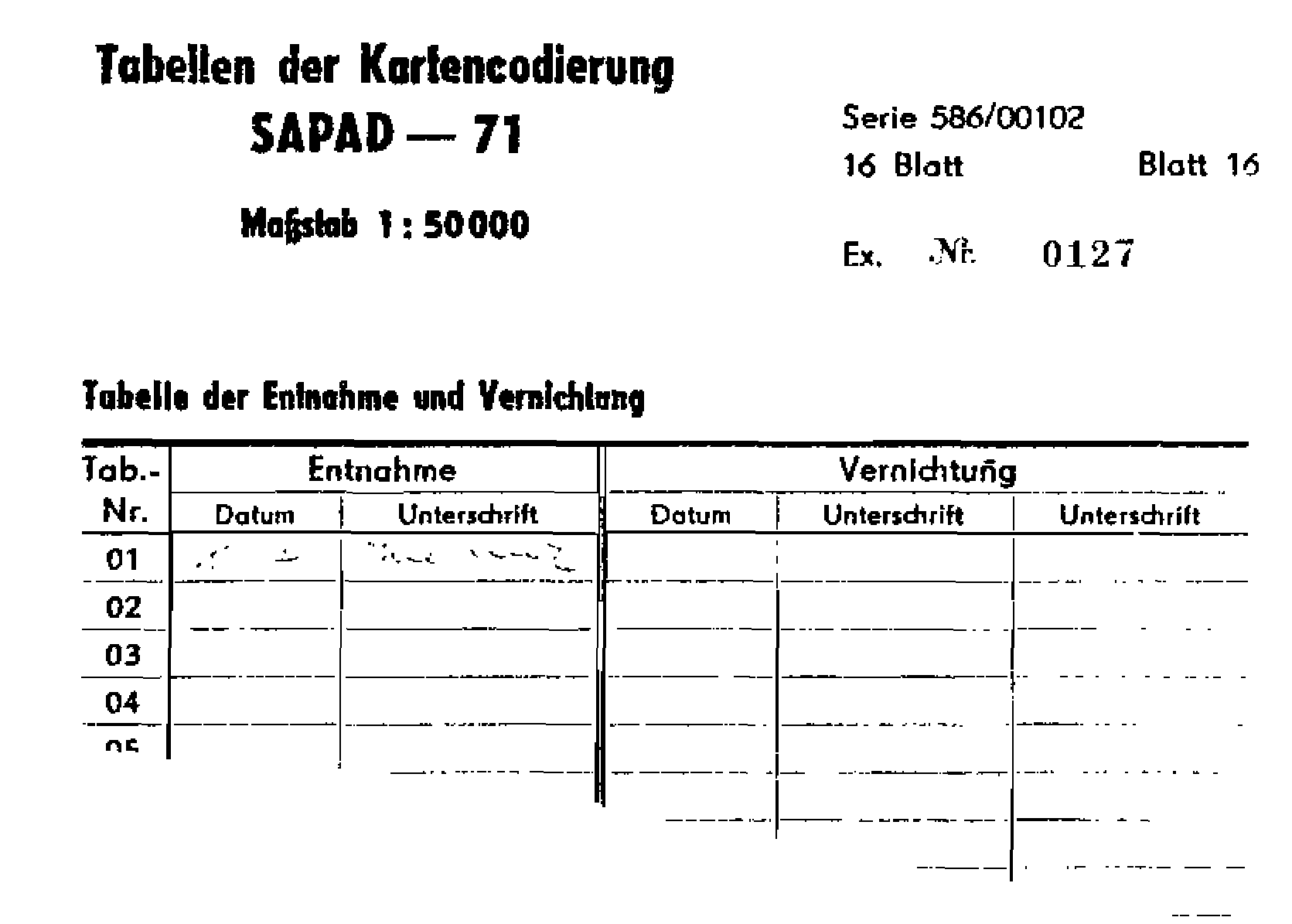

3. Aufbau des Schlüsselmittels Typ 586

(1) Der Schlüsselmitteltyp 586 wird in Tabellenform, ver-

packt in einer Folientasche, hergestellt.

(2) Ein Exemplar einer Serie enthält je 15 Tabellen für

die Codierung des Hochwertes und des Rechtswertes, die

Gebrauchsanweisung und die Tabelle für die Entnahme und

Vernichtung.

4. Handhabung

(1) Beispiel Codierung

Klarkoordinaten: Hochwert 5779 Rechtswert 3301

Codierung des Hochwertes:

Codierung des Rechtswertes:

Codierte Kartenkoordinaten:

Hochwert 810, Rechtswert 272

(2) Beispiel Dekodierung

Geheimkoordinaten: Hochwert 265 Rechtswert 001

Dekodierung des Hochwertes:

Dekodierung des Rechtswertes:

Klarkoordinaten:

Hochwert 6041, Rechtswert 3582

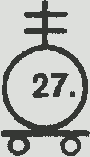

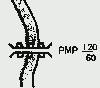

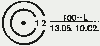

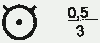

5. Buchstaben Ziffern Verfahren BuZ 490 BArch*36

Deckblatt:

Chiffrier - Dechiffriertabelle

Gültigkeit der Blätter

zur Avisierungsstelle/Speicherführung/Rechergen/RV

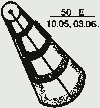

Blatt 01 Januar 1986 07 Juli 1986

02 Februar 86 08 August 86

03 März 86 09 September 86

04 April 86 10 Oktober 86

05 Mai 86 11 November 86

06 Juni 86 12 Dezember 86

Die einzelnen Blätter sind monatlich aus dem Heft

zu entnehmen (Unterschrift auf Deckblatt) und nach

Ungültigkeit monatlich zu vernichten (Unterschriften

auf Deckblatt).

Das Deckblatt ist nach Ungültigkeit aller Blatter

und deren Vernichtung an den Absender zurückzugeben.

Für das Jahr 1987 sind die Unterlagen im Dezember 1986

in Empfang zu nehmen.

Anmerkung des Autors:

Die vorliegenden Schlüsselunterlagen, für das Jahr 1986,

dürften bei Einhaltung der DV gar nicht mehr Existieren!

Vorhanden sind auch noch Unterlagen von Nov. und Dez. 1989. BArch*39

6. Tarntafel Serie/Typ

PS-22, 025, 027, BEL-1 Achat, Bernstein, Budapest, Dahlie, Dora,

E

, Enzian, Granat, Grube, Kristall, Löwenzahn, Mohn, Moskau,

Peking, R-1, Ro-1, Rose, Trapo, Trapo-2, Tulpe

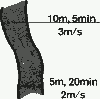

Alle hier genannten Verfahren wurden ab 1970 durch die in 7.

beschriebenen Verfahren ersetzt. Die Tarntafeln sind immer schon

als dekryptierbar durch das ZCO eingestuft worden.

Maßgabe für die Benutzung der Verfahren war immer das

nur eine sofortige Aktion auf die empfangenen Signale und Kommandos

erfolgt. Die Gültigkeit der Schlüssel sind abhängig von dem

Spruchaufkommen. Maximal 12 Stunden und minimal 4 Stunden.

Aufzeichnung des MfS UKW-Sprechfunkverkehr, Bundesarchiv *28.

Gebrauchsanweisung E641, Sprechtafel SpT R1.

R-1/A

Gebauchsanweisung

1. In die Sprechtafel düfen nur die ausdrücklich da-

für bestimmten Personen Einblick erhalten. Vor

und nach dem Gebrauch ist die SpT unter sicheren

Verschluß aufzubewahren.

2. Die SpT ist vor Kompromittierung zu schützen.

Eine Kompromittierung der SpT ist sofort der Leit-

stelle zu melden.

3. Die Anwendung ist nur dann zugelassen, wenn

folgende Bedinungen erfüllt sind:

- der Benutzer befindet sich im Einsatz

- die Nachricht ist so beschaffen,daß sie nach

kurzer Zeit dem Gegner keine wesentlichen

Kenntnisse liefert.

4. Jede in der SpT enthaltene Phrase wird duch

eine zweistellige Buchstabengruppe ersetzt, deren

erster Buchstabe in derselben Zeile und deren

zweiter Buchstabe in derselben Spalte bzw. in

denselben Spalten wie die Phrase stehen. Die

Buchstabengruppen wird nach dem deutschen Buch-

stabieralphabet übermittelt.

z. B.: E L = Emil Ludwig

Die Mehrfachbelegung der Phrasen ist in unsy-

stematischer Weise auszunutzen.

5. Der vorgeschriebene Schlüsselwechsel ist unbe-

dingt einzuhalten.

Sprechtafel Ro.-1

BArch*309

Die Sprechtafel Ro.-1 (Rostock-1) wurde für die BVfS-,

KDfS- und OD Rostock erstellt. Sie war anzuwenden im

UKW-Sprechfunk. Die UKW Rufzeichen der BVfS lautet

Richard

und der KDfS und OD Polar

.

Der Schlüsselwechsel für Ro.-1 war 00.00 Uhr.

Das Verfahren war ab 01.03.1983 einzusetzen.

Der Vorläufer der Sprechtafel Ro-1 ist die Sprechtafel R-1 (1973).

Bei der Anwendung ist Mischtext zulässig.

Der Mischtext in dem Lehrmaterial beschrieben.

Nichtzulässig ist die Übermittlung von Personalien.

Zur Übertragung von Personendaten ist die Substitu-

tionstabelle TAPIR und die Chiffrierunterlagen

Typ 350 zu verwenden.

Die Sprechtafel wird mit den Schlüsselunterlagen

Typ 438 angewendet.

Die Sprechtafel ist mit einem Trageriemen am Mann zu tragen.

Die Sprechtafel setzt sich aus zehn Tafeln zusammen:

| Tafel 1 | Dienststellen, Dienststellungen, und Länder |

| Tafel 2 bis 5 | Allgemeine op. Begriffe |

| Tafel 6 bis 7 | Begriffe der milit. Ausbildung |

| Tafel 8 | Begriffe für Personenbeschreibung |

| Tafel 9 | Zahlentafel |

| Tafel 0 | Straßen und Objekte |

Bei der Sprechtafel SpT R-1 (E641) werden die Schlüsselunterlagen

vom Typ 355 verwendet.

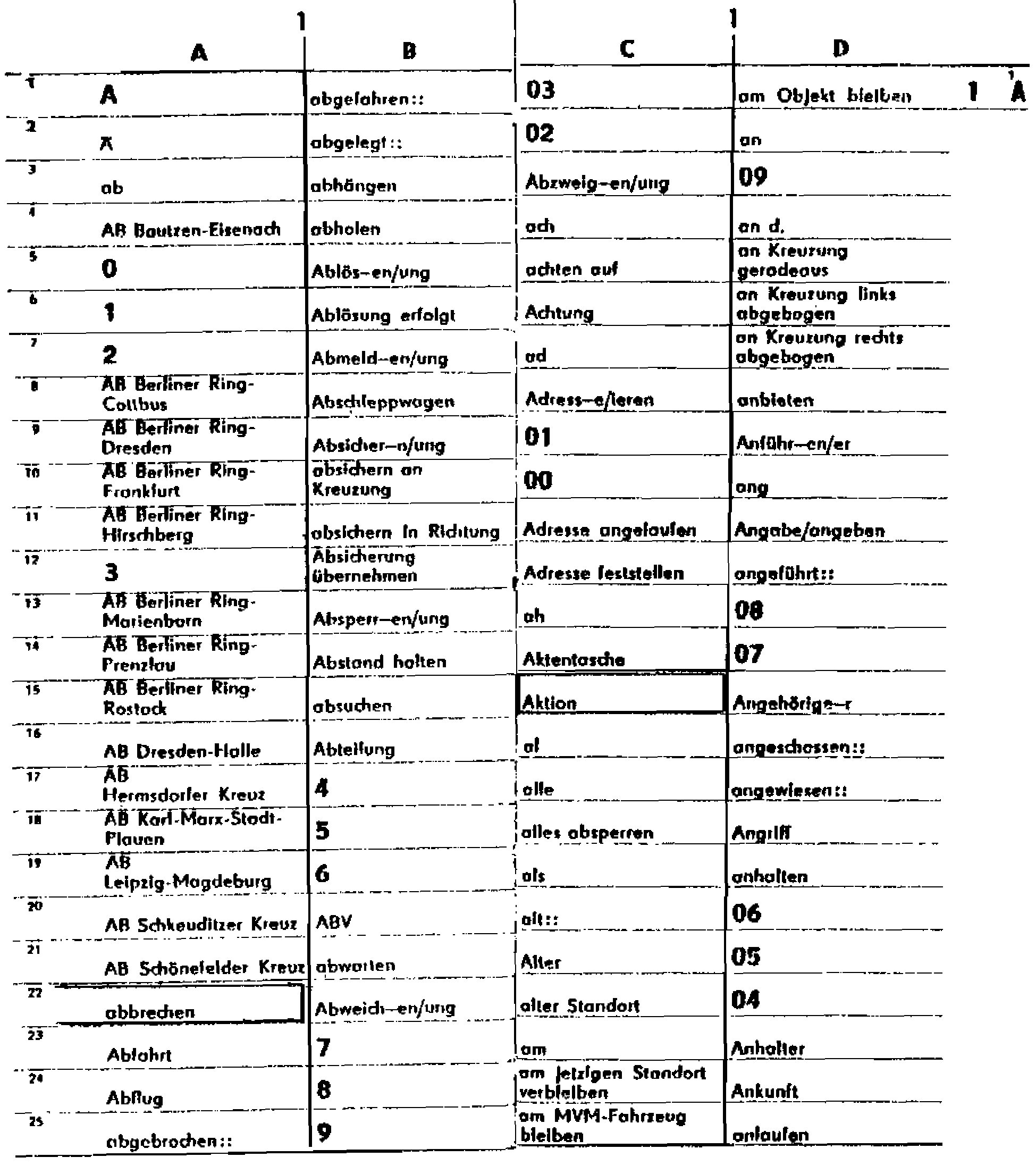

Ein Auszug aus der Sprechtafel der VP ist in Codes dargestellt.

Die Phrase wird in eine dreistellige Zifferngruppe codiert.

Die erste Ziffer ist die Nummer der Tafel, die zweite Ziffer

die Schlüsselnummer der entsprechenden Zeile und die

dritte Ziffer die entsprechende Spalte.

Format:Tafel-Zeile-Spalte

Tzs = 1 7 5 = Tafel=1 Zeile=7 Spalte=5

Ktxt = OHS

Beispiel: 163 185 982 449

Klartext: Diplomat Österreich 1 PKW

Tarntafel Code 081/PS, Code 082/PS-1 und PS-22