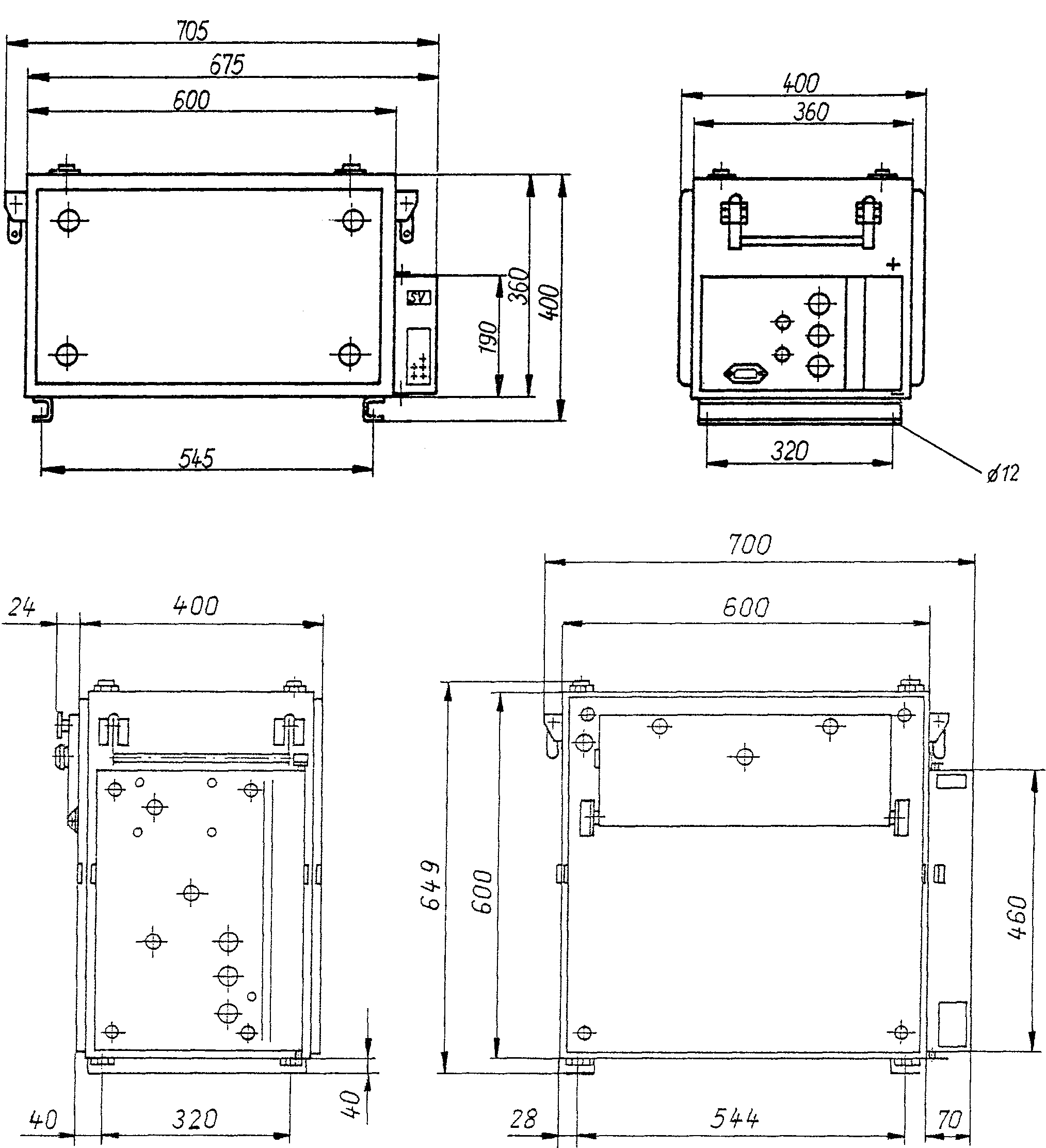

Größe des Hauptgerätes: 700 x 650 x 420 mm, Gewicht 64 kg Größe der Stromversorgung: 700 x 400 x 420 mm, Gewicht 53 kg Größe der Bediengeräte: 240 x 160 x 300 mm, Gewicht 5 kg

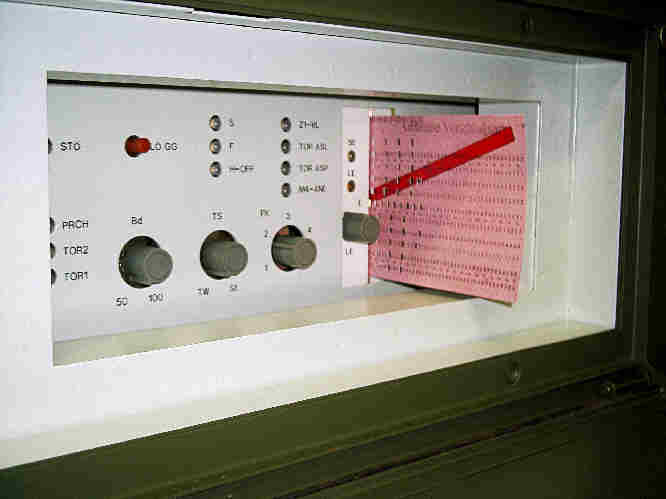

| Bedienelement | Erläuterungen |

| LIN | Übergang in die Betriebsart Linienbetrieb ohne Chiffrierung Aufhebung der Sperre |

| LOK | Übergang in die Betriebsart Lokalbetrieb ohne Chiffrierung Aufhebung der Sperre |

| K | Übergang in die Betriebsart Vorchiffrierung mit Kodeumsetzer ohne Kodeumsetzer ist die Taste funktionslos |

| C | Übergang in die Betriebsart Chiffrierung |

| SP | ermöglicht Sendung und Empfang von beliebig kodierten Texten, verhindert den Übergang in Chiffrierbetriebsarten |

| LÖ | Löschung von Fehlermeldungen des Gerätes sowie: - Löschung Anrufsignalisation - Löschung Gegenschreibsignalisation - Aufhebung der Sperre - bei Wahl und Handvermittelten Verbindung: Übergang in den Lokalbetrieb ohne Chiffrierung … außer bei bestehender Verbindung im Linienbetrieb ohne Chiffrierung - bei Standleitungsbetrieb: Umschaltung auf Lokalbetrieb ohne Chiffrierung aus alle Betriebsarten ohne die Verbindungsauslösung |

| PR | Überprüfung der optischen und akustischen Signalisation des BT / BTZ |

| GG - AUS | Abschaltung des Stromversorgungsgerätes (Taste befindet sich hinter der Schutzkappe) |

| Regler HUPE | dient zur Einstellung der Lautstärke der HUPE |

| Umschalter BT / BTZ | dient der Auswahl des Fernschreibplatzes von dem aus mit dem GG gearbeitet werden soll (z.B. Chiffrierstelle ↔ Fernschreibstelle) |

| NETZ | Ausschalten des BT / BTZ |

| Anzeigeelement | Erläuterungen |

| BL | Flackerlicht: Blockierung des Gerätes bei allen Gerätefehlern Dauerlicht: nach Netzeinschaltung bis zur erfolgreichem Abschluß der Inbetriebnahme des Chiffrator |

| AN | Flackerlicht: Anzeige eines Anrufes für 8sek. in allen Betriebsarten des Lokalbetriebes Dauerlicht: - Absendung Anrufabweisung, - Abspeicherung des optischen Anrufsignales Löschung der Anzeige durch Taste LÖ oder LIN oder erneuter Anruf |

| GEG | - bei Gegenschreiben in Betriebsart Direktchiffrierung - Speicherüberlauf bei Betrieb mit Kodeumsetzer KU - bei Verbindungsaufbau in der Betriebsart Direktchiffrierung |

| NETZ GG | Stromversorgung eingeschaltet |

| NETZ BT | Bedienteil eingeschaltet |

| LIN | Flackerlicht: offener Linienbetrieb mit Verbindung Dauerlicht: offener Linienbetrieb ohne Verbindung |

| LOK | Dauerlicht: bei allen Betriebsarten des Lokalbetriebes, bei der Funktionskontrolle der ANE |

| K | Dauerlicht: bei Betrieb mit Kodeumsetzer |

| C | Flackerlicht: Übergang von einer Betriebsart ohne Chiffrierung in eine Betriebsart mit Chiffrierung Dauerlicht: Betriebsart Chiffrierung ist erreicht |

| SP | Dauerlicht: bei eingeschalteter Sperre |

| Hupe Dauerton | Netzausfall der Stromversorgung |

| Hupe Dauerton nach 6 … 8 sec. | Übergang in den Blockierungszustand bei Gerätefehler Übergang in den Blockierungszustand mit dem Verlust der Betriebsbereitschaft bei Gegenschreiben, bei Anruf, bei Betrieb mit Kodeumsetzer: Speicherüberlauf |

|  |  |  |

| Bedienvorschrift BT | Bedienvorschrift Kurzfassung BT | ||

|  |  |  |

| Buch 1, Technische Beschreibung Zentraleinheit | Buch 2, Technische Beschreibung Chiffrator | ||

|  |  |  |

| Buch 3, Technische Beschreibung Kodeumsetzer | Buch 4, Betriebsvorschriften | ||

|  |  |  |

| Buch 5, Servicevorschrift | Buch 6, Zeichnungssatz | ||

|  |  |  |

| Buch 7, Strom-, Bestückungpläne, Bauzeichnungen | Buch 8, Prüfvorschrift Baueinheiten | ||

|  |  |  |

| Buch 9, Prüfvorschiften Geräte | Buch 10, Schaltteillisten T310/50 | ||

|  |  |  |

| Buch 11, Prüfvorschiften Geräte | Buch 12, Prüfanweisung T310/50 | ||

|  |  |  |

| Buch 13, Bedienungsanweisung Prüfrechner PR310/2 | Buch 14, Technische Beschreibung PR310/2 | ||

|  | ||

| Buch 15, Technische Dokumentation PR310/2 | |||

|  |  |  |

| Installationsvorschrift T-310/50 | Installationsvorschrift 1. Ergänzung T-310/50 | ||

|  |  |  |

| Gebrauchsanweisung T-310/50 | Schulungsanleitung T-310/50 | ||

|  | ||

| Gerätebegleitheft T-310/50 | |||

Abteilung XI/1 Berlin, 11. Februar 1983

Geheime Verschlußsache

GVS-o020

MfS-Nr. XI/099/83

01. Ausf. Bl. 01 bis 10

bestätigt:

Hübler

Oberstleutnant

V o r g a b e n

für den Einsatz des

Gerätesystems T 310/50

(2. Fassung)

Dieses Dokument enthält Forderungen, Empfehlungen, Hinweise und

Vorschläge der Abteilung XI/1 zum Einsatz der Gerätesysteme

T 310/50 im Chiffrierwesen der DDR auf der Grundlage des der-

zeitigen Erkenntnisstandes über die Eigenschaften des Geräte-

systems.

Erläuterungen und Begründungen sind in großem Umfang in den

Quellen enthalten. Die Quellen stehen den Bearbeitern der Ein-

satzdokumente zur Verfügung und sollten von ihnen ausgewertet

werden. Darüber hinaus sollte auch weiterhin eine enge Zusam-

menarbeit auf Arbeitsebene erfolgen, um gemeinsam die bestmög-

lichsten Lösungen zu finden.

Neben den hier formulierten speziellen Vorgaben sollten die

üblichen und in der Praxis bewährten Festlegungen übernommen

werden, die für vergleichbare Geräte, wie z. B. DUDEK und sow-

jetische FS-Chiffriertechnik, gültig sind, z. B. Geräteöffnung

und Schlüsseleinstellung nicht im Beisein Unbefugter.

Das Dokument ist ZCO-intern. Der Vorläufer dieses Dokuments,

GVS MfS-o020-XI/145/82, tritt außer Kraft.

I. Chiffrierdienst

1. Forderung: Eine Aussage, daß das Gerätesystem 310/50 ga-

rantierte Sicherheit gewährleistet, ist unzulässig und darf

in keinem Dokument für die Nutzer finden.

Das bedeutet, unter Beachtung der hier formulierten Vorgaben

und der Installationsvorschrift, vgl. II.3., keine Einschrän-

kung der Zulassung des Gerätesystems für die Bearbeitung von

Informationen bis einschließlich Geheimhaltungsgrad GVS.

2. Aufgrund der besonders hohen kryptologischen Bedeutung des

Zeitschlüssels (ZS) muß gefordert werden, daß besonders

strenge Maßnahmen zu seinem größtmöglichen Schutz gegen Kom-

promittierung in jeder Situation getroffen werden. Verstöße

sind entsprechend auszuwerten.

Die fahrlässige Überschreitung der vorgeschriebenen Geltungs-

dauer des ZS oder die Benutzung eines falschen ZS in einem

Einzelfall ist im Vergleich mit dessen Kompromittierung

weniger gefährlich.

3. Forderung: Die Gültigkeitsdauer des ZS darf 7 Tage nicht

überschreiten.

Bei geringem Spruchaufkommen je ZS ist eine Verlängerung

der Gültigkeitsdauer des ZS in Rücksprache mit Abt. XI/1

möglich.

Es besteht keine Forderungen nach einer Begrenzung der

Anzahl der T 310-Sprüche, die mit ein und demselben ZS

bearbeitet werden; es sei denn, in einem extrem großen

Zeitschlüsselbereich (Größenordnung 103 Korrespondenten) findet

ununterbrochen ein extrem intensiver Spruchaustausch

statt.

4. Es bestehen keine Forderungen nach einer Begrenzung der

Anzahl der Teilnehmer in einem Zeitschlüsselbereich.

5. Vorschlag: Keine Erwähnung des Langzeitschlüssels in der

Gebrauchsanweisung.

Bez. Bedingungen für den Wechsel des Langzeitschlüssels s. /1/.

6. Die Länge eines T 310 Spruchs (Definition s. /1/, Kap.I,

Punkt 5.) ist zu begrenzen.

Forderung: Nach maximal einer Stunde Direkt- oder Teil-

direktchiffrierung Typ A ist die Chiffrierverbindung zu

unterbrechen und ggf. neu aufzunehmen. Gleiches gilt für

Vorchiffrierung (Wahl eines neuen Spruchschlüssels).

7. Es ist zulässig, ein und denselben Klartext nacheinander,

als verschiedene T 310-Sprüche im Sinne von /1/ mit dem-

selben oder mit verschiedenen ZS zu chiffrieren.

Die Chiffrierung ein und desselben Klartextes mit T 310

und mit anderen Chiffrierverfahren ist zulässig.

8. Die prophylaktische Prüfung des Chiffrators und der Anschalt-

einheit sind unter dem Gesichtspunkt der Gewährleistung der

Sicherheit als Einheit zu betrachten. Es findet der Begriff

Funktionskontrolle

Verwendung.

Forderung: Die Funktionskontrolle ist im Anschluß an die

Schlüsseleingabe nach Inbetriebnahme und mindestens wöchent-

lich durchzuführen.

Empfehlung: Die Funktionskontrolle sollte in den Chiffrier-

stellen, in denen dies möglich ist, täglich durchgeführt

werden.

9. Empfehlung: Die Mithörfunktion sollte bei Verlassen des mit

T 310/50 arbeitenden FS-Endplatzes gesperrt werden.

10. Forderung: Zum Schutz vor kompromittierendem Informations-

abfluß ist die Bearbeitung von VS-Klartext im offenen Lokal-

betrieb nur in der Betriebsart Lokalbetrieb ohne Chiffrier-

rung

des Gerätesystems T 310/50 zulässig (kein Lokalbetrieb

über Fernschaltgerät!)

11. Forderung: Zum Schutz gegen aktive gegnerische Beeinflus-

sung /1, Kap. VI/ muß das die Fernschreibverbindung auf-

bauende Gerätesystem als Leitgerät /1, Kap. I, Pkt. 2/

arbeiten, d. h. die textabsendende Chiffrierstelle muß die

Chiffrierverbindung aufbauen. Wird das Leitgerät dennoch

teilweise oder vollständig durch die Gegenstelle synchroni-

siert oder erfolgt eine Synchronisation durch die Gegen-

stelle (Leitgerät) ohne Teilnehmeridentifikation, sind die

im Punkt I.17. empfohlenen Maßnahmen durchzuführen.

12. Empfehlung: Die Chiffrierarbeit sollte unter Kontrolle der

Anzeige C

des BT/BTZ durchgeführt werden, um bei

Fehlbedienung oder technischen Fehlern, die einen Verbleib

oder einen Übergang in eine Betriebsart ohne Chiffrie-

rung bewirken, insbesondere bei Klartexteingabe über

Lochbandsender, die Klartextausgabe sofort beenden zu

können.

13. Empfehlung: Als Möglichkeit der Teilnehmeridentifikation

bei Direktchiffrierung sollte zusätzlich zur Teilnehmer-

identifiktation bei Aufbau der Nachrichtenverbindung ein

gegenseitiger Abruf der Fernschreibrufnahmen (evtl. in

Verbindung mit Uhrzeit u.a .) nach Aufnahme der Chiffrier-

verbindung erfolgen, vergl. /1, Kap. VI, Pkt. 2/.

14. Empfehlung: Wird vergessen, die Taste C

zwecks Übergang

zur Chiffrierung zu betätigen, gelangt der Klartext auf die

Linie (Direktchiffrierung) oder auf das für den Geheimtext

vorgesehene Lochband (Vorchiffrierung). Das Gerätesystem

verhindert diese Kompromittierung, wenn dem Klartext die

Buchstabenkombination BBBB vorangestellt wird.

15. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Gegner bei

Tastatureingabe durch Auswertung des Schreibrythmus zu

Informationen gelangt.

Empfehlung: In den Betriebsarten Direktchiffrierung und

Teildirektchiffrierung Typs A ist die Eingabe von VS-

Klartext nur als Lochband-Klartext zulässig.

16. Hinweis: Da das Chiffriersystem T 310/50 beim Übergang von

Betriebsarten mit Chiffrierung in Betriebsarten ohne Chif-

frierung die Eingabe (über Tastatur oder Lochstreifensender)

von Klartext nicht automatisch blockiert, ist die Eingabe

von Klartext (insbesondere über Lochstreifensender) vor

dem Übergang in die Betriebsart ohne Chiffrierung zu be-

enden.

17. Empfehlung: Bemerkt eine der beiden miteinander korrespon-

dierenden Stellen Verstöße der Gebrauchsanweisung oder an-

derer Vorschriften durch die andere Stelle, so ist, falls

sich die Gegenstelle in Direktchiffrierung befindet, gegen-

zuschreiben, oder anderenfalls die Fernschreibverbindung

zu unterbrechen.

18. Wir empfehlen, in einem gesonderten Dokument, z. B. Ein-

führungsschreiben oder Anlage dazu, alle diejenigen For-

derungen zusammenzufassen, die nicht jeder Nutzer des Ge-

rätesystems T 310/50 wissen muß, und diese Forderungen

aus der Gebrauchsanweisung herauszunehmen.

Beispiele:

- Geltungsdauer des ZS, vgl. Pkt. I.3. (der Zeitpunkt des

Schlüsselwechsels wird in jedem Fall von der Leitstelle

des Schlüsselbereiches festgelegt),

- höchstzulässige Anzahl von Korrespondenten im Schlüssel-

bereich,

- Aussagen zur Funktionskontrolle, vgl. Pkt. 8.

II. Installation

1. Einleitung

Auf Grund der derzeitigen, bis Anfang 1985 bestehenden, unter-

schiedlichen technischen Ausführungen des Grundgerätes T 310/50

(ohne bzw. mit aktiver elektronischer Entstörung) sowie des Ein-

satzes elektronischer Fernschreibmaschinen existiert trotz Ein-

haltung der Installationsvorschrift T 310/50 eine verbleibende

Gefährdung bei der Arbeit mit T 310/50 durch kompromittierende

Abstrahlung. Diese verbleibende Gefährdung muß durch diffreren-

zierte Einsatzbedingungen beseitigt bzw. gemindert werden.

Die Ursachen dieser Gefährdung liegen in der Endstellentechnik

begründet (Siehe /5/ … /7/, /9/, /10/).

Die Seriengeräte T 310/50 ab 1984 (sowie die ab diesem Zeit-

punkt nachgerüsteten Geräte) beinhalten eine aktive elektro-

nische Entstörung, die die kompromittierende Abstrahlung

mechanischer Fernschreibendtechnik beseitigt.

2. Begrɒndung der unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen

2.1. T 310/50 Produktionsausstoß ab 1984

Erst die Geräte ab Produktionsausstoß 1984 verfügen mit der ak-

tiven elektronischen Entstörung (/2/, /8/) über eine hohe Sicher-

heit gegenüber KOMA.

Mit Einhaltung der Installationsvorschriften (/3/, /4/) bietet

das Gerätesystem T 310/50 - T 51/T 63 - T 53 - T 57 die er-

forderliche Sicherheit zur Verarbeitung von Informationen des

Geheimhaltungsgrades GVS.

2.2 T 310/50 Produktionsausstoß bis 1984

Vorseriengeräte und Seriengeräte verfügen nicht über die

akive elektronische Entstörung.

Trotz Einhaltung der Installationsvorschriften nach /3/ und /4/

verbleibt die durch Fernschreibmaschine T 51/T 63, Lochstreifen-

sender T 53 und Fernschaltgerät T 57 bedingte Gefährdung (/5/,

/6/ und /7/). Die Gefährdung kann durch Vergrößerung der kon-

trollierten Zone nur bedingt verringert werden, weitere Bedin-

gungen müssen an Standort, Räumlichkeit und Installations-

systeme gestellt werden. In Zentralen verbleibt die Gefährdung

nach Pkt. 2.5. Nach Umbau und Nachrüstung dieser Geräte mit der

aktiven elektronischen Entstörung (Anfang 1984 geplant), verfü-

gen sie über die im Pkt. 2.1. genannte Sicherheit.

2.3. Offene Betriebsarten T 310/50

In der offenen Betriebsart Mithörlage T 310/50 erfolgt keine

aktive elektronische Entstörung der Sendekontakte von FSM und

LS. In den möglichen Betriebsarten Lokalbetrieb über FSG und

Senden über LS mit gleichzeitigem Lokalbetrieb über FSG verbleibt

eine Gefährdung analog Pkt. 2.2.

2.4. T 310/50 in Zusammenarbeit mit F 1300

Die aktive elektronische Entstörung wirkt nicht im Betrieb mit

elektronischen Fernschreibmaschinen. Die durch den F 1300 be-

dingte Gefährdung (/9/, /10/) wird durch 310/50 nicht redu-

ziert. Die Gefährdung kann durch Vergrößerung der kontrollierten

Zone nur wenig verringert werden, weitere Bedingungen müssen

an Standort, Räumlichkeiten und Installationssystem gestellt

werden. In Zentralen mit mehreren Gerätesystemen T 310/50 -

F 1300 verbleibt die Gefährdung nach Pkt. 2.5.

2.5. Betrieb mehrerer T 310/50 in Zentralen

Beim Betreiben mehrerer Gerätesysteme existiert eine durch die

Verkopplung der Endstellentechnik bedingte Gefährdung.

Sie besteht sowohl beim Einsatz F 1300, als auch beim Einsatz

nicht nachgerüsteter T 310/50 (nach Pkt. 2.2.).

Die Gefährdung kann nicht durch eine Vergrößerung der Kontroll-

zone verringert werden.

3. Forderungen und Empfehlungen

- Dem unterschiedlichen Gefährdungsgrad nach Pkt. 2.1. bis 2.5.

ist Rechnung zu tragen. Es werden die Mindestabstände der

Tabelle 1 (siehe Anlage) empfohlen.

- Sollten einige Anwender den F 1300 einsetzen wollen, dann

müßten gegenüber der Installationsvorschrift nach /3/ und /4/

weitere Forderungen an Standort, Räumlichkeiten und Instal-

lationssysteme erfüllt sein.

Es ist zu Prüfen, ob die Erarbeitung eines solchen Dokuments

erforderlich ist. (abgeleitet von Pkt.2.4.)

- Bei Betrieb von 2 und mehr Gerätesystemen T 310/50 in einer

Chiffrierstelle sollte der Einsatz von F 1300 nicht zuge-

lassen werden.

GVS- und VVS-Informationen sollten erst mit nachgerüsteten

Gerätesystemen T 310/50 bzw. mit Geräten ab Produktionsaus-

stoß 1984 verarbeitet werden (abgeleitet von Pkt. 2.5. in

Verbindung mit Pkt. 2.2., 2.3.)

4. Reduzierte Sicherheitsanforderungen

Sämtliche in /3/, /4/ und im vorliegenden Dokument enthaltene

Forderungen und Empfehlungen zielen darauf ab, unter allen

Einsatzbedingungen eine maximale Abstrahlungssicherheit der

gesamten Endstelle zu erreichen und damit die Verarbeitung von

GVS-Informationen zu ermöglichen. Sie verursachen jedoch in

der Regel einen hohen materiellen und technischen Aufwand, der

unter bestimmten Voraussetzungen nicht in vollem Umfang gerecht-

fertigt ist (z. B. Verarbeitung von höchstens VD-Informationen,

Betrieb der Endstelle mit T 310/50 in Schutzbauten mit Filter-

einrichtungen). Es sollte deshalb geprüft werden, ob die Er-

arbeitung von reduzierten Sicherheitsanforderungen für bestimmte

Einsatzbedingungen zweckmäßig ist.

Anlage:

Tabelle 1

| FS-Endstellen- | Ausführung | Geheimhaltungsgrad | |

|---|---|---|---|

| technik | T 310/50 | GVS/VVS | |

| Inland | Ausland | ||

| T 51/T 63, | Vorserie | 200 | -3) |

| T53, | Serie nicht | ||

| T 57 | nachgerüstet1) | ||

| nach Instal- | nachgerüstete | 10 | 10 |

| lationsvor- | Geräte1) | ||

| schrift | Serie ab 1984 | ||

| F 1300 2) | Ausführung | 80 | 1604) |

| beliebig | |||

| Tabelle 1 | Mindestabstände von der Grenze der kontrollierten | ||

| Zone zur Grenze des Sperrbereichs in Metern | |||

1) Nachrüstung mit aktiver elektronischer Entstörung

(siehe Pkt. 2.1. und 2.2)

2) Zusätzliche Bedingungen an Standort, Räumlichkeiten

und Installationssysteme sind erforderlich

3) Gerätesystem nicht einsetzbar

4) nur 1 Gerätesystem T 310/50 am Standort einsetzbar

Quellen

/ 1/ Kryptologische Analyse des Gerätes T 310/50

GVS MfS-020-XI/402/80

/ 2/ Aufgabenstellung zur Erhöhung der Abstrahlungssicherheit

des Gerätesystems T 310/50

GVS B 434-736/81

/ 3/ Gerätesystem T 310/50

Installationsvorschrift einschließlich 1. Änderung

GVS B 434-354/82

/ 4/ Gerätesystem T 310/50

Installationsvorschrift 1. Ergänzung - Zentrale

Chiffrierstellen

GVS B 434- /83

/ 5/ Abstrahlungsmessungen am Lochstreifensender T 53

GVS MfS-020-XI/720/79

/ 6/ Erste Untersuchungen über die Störabstrahlung der

mechanischen Fernschreibmaschine Typ T 51

GVS MfS-020-XI/466/79

/ 7/ Einschätzung der Sicherheit einer Fernschreibstelle

(Chiffrierstelle) bezüglich unberechtigter Erlangung

geheim zu haltender Informationen mittels elektro-

nischer Auswertung

GVS MfS-020-XI/718/79

/ 8/ Laborerprobungsbericht - Selektive Weiterentwicklung

T 310/50

GVS B 253-110/82

/ 9/ Untersuchungen zur kompromittierenden Abstrahlung an

elektronischen Fernschreibmaschinen des Systems F 1000

des VEB Kombinat Meßgerätewerk Zwönitz

GVS MfS-o020-XI/215/81

/10/ Einige Probleme der kompromittierenden Abstrahlung neu-

entwickelter elektronischer Fernschreibmaschinen des

Systems F 1000 des Kombinats VEB Meßgerätewerk Zwönitz

GVS MfS-020-XI/938/80

Nachweis über Einarbeitung von Änderungen

| Änderung | Einarbeitung | ||

| Nr. | Inkraftsetzungstermin | Datum | Unterschrift |

| 01. | 01.08.87 | 01.08.87 | Meier |

Nachweis über die Blattzahl/Seitenanzahl

| Lfd. Nr. | Zugang Blatt-Nr./ Seiten-Nr. | Bestand Blattanzahl/ Seitenanzahl | Datum | Unterschrift |

Die Bedienungsanweisung BT*, VVS B 434-082/84, tritt

mit Wirkung vom 1.3. 1984 in Kraft.

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Einsatzbestimmung

2. Allgemeine Bestimmungen

3. Bedien- und Anzeigeelemente des BT

4. Betriebsbereitschaft

4.1. Betriebsbereitschaft des Endplatzes

4.2. Schlüsseleinstellung, Funktionskontrolle

4.3. Handlungen im Störfall

4.4. Außerbetriebnahme

5. Herrichtung des Klartextes und Herstellen

eines Klartextlochbandes

5.1. Herrichtung des Klartextes

5.2. Herstellung eines Klartextlochbandes

6. Erkennungsgruppen

7. Direktchiffrierung

7.1. Arbeitsablauf Direktchiffrierung

7.2. Gegenschreiben bei Direktchiffrierung

8. Teildirektchiffrierung

8.1. Teildirektchiffrierung Typ A

8.2. Teildirektchiffrierung Typ B

9. Vorchiffrierung

9.1. Chiffrierung

9.2. Dechiffrierung

9.3. Übermittlung von Chiffretextlochbändern

10. Rückfragen

11. Sicherheitsbestimmungen

11.1. Spezielle Sicherheitsbestimmungen

11.2. Maßnahmen bei Vorkommnissen

12. Erklärung der verwendeten Abkürzungen

Abbildungen

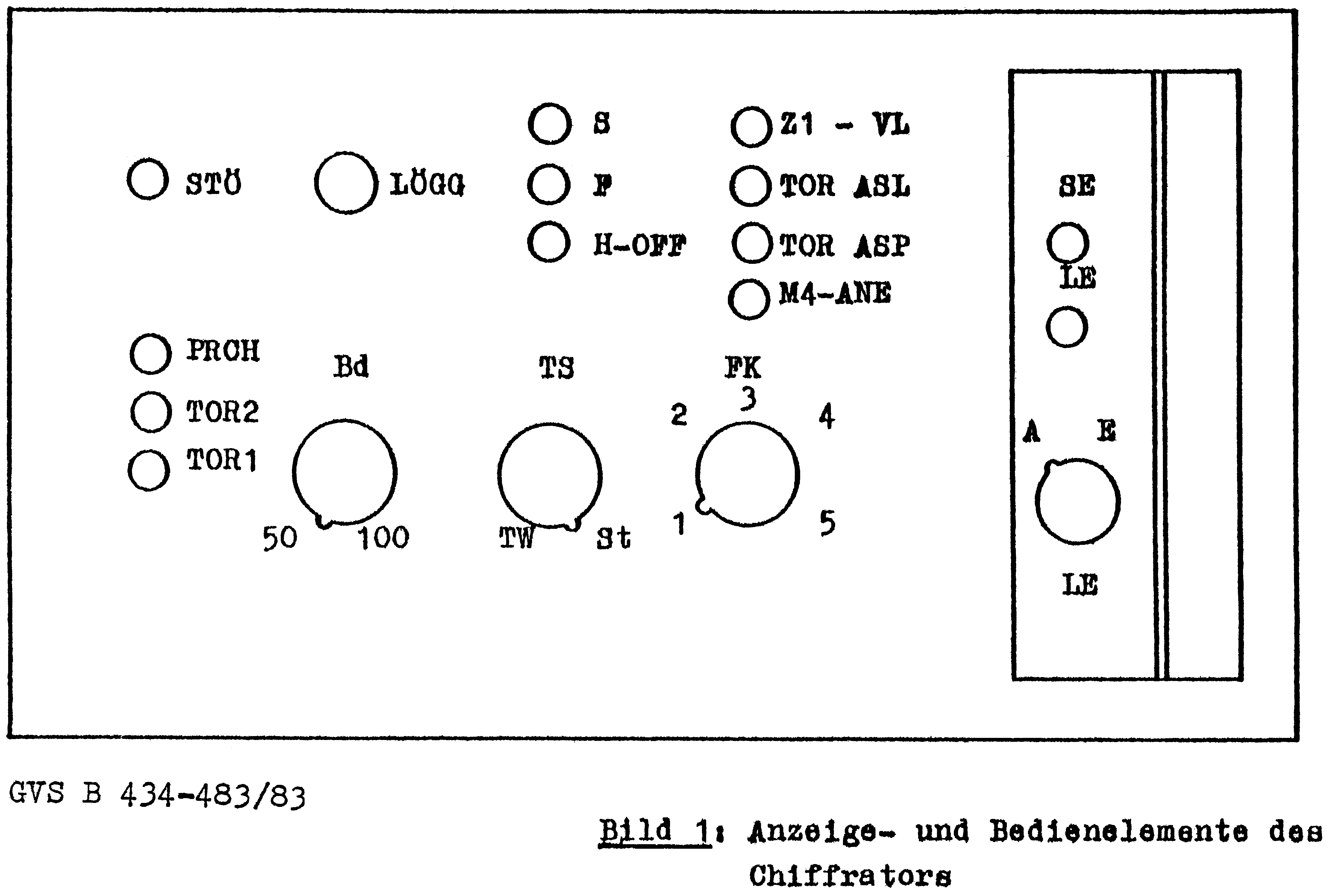

1 Bedien- und Anzeigeelemente des BT (Frontplatte)

2 Bedienelemente des BT (Rückansicht)

3 Klartextlochband

4 Direktchiffrierter Spruch

5 Vorchiffrierter Spruch

6 Vorchiffrierter Spruch mit Kodeumsetzung

7 Buchstabenchiffretext

8 Übermittlung eines Chiffretextlochbandes

Anlage

Betrieb im System SZT

Erläuterungen zur SZT

Datenblatt SZT 2400

Kurzabläufe

Direktchiffrierung

Gegenschreiben

Teildirektchiffrierung Typ A

Teildirektchiffrierung Typ B

Vorchiffrierung Chiffrierung

Vorchiffrierung Dechiffrierung

Übermittlung von Chiffretextlochbändern

Chiffrierbetriebsarten siehe auch Grafische Darstellung.

1. Einsatzbestimmung

Mit dem BE (Bedienteil) wird das zeitgestaffelte Arbeiten

von zwei Fs-Endplätzen über ein Chiffriergerät realisiert.

Fernschreibzeichen gemäß dem ITA Nr. 2 können in Direkt-,

Teildirekt- und Vorchiffrierung bearbeitet werden. Die

Bearbeitung von Texten mit anderer Kodierung in Form von

5-Kanal-Lochbändern ist möglich.

2. Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Bedienung des BT darf erst nach erfolgreicher

Einweisung in diese Bedienungsanweisung erfolgen.

(2) Das BT ist eine Vertrauliche Dienstsache und die Be-

dienungsanweisung BT

eine Vertrauliche Verschlußsache.

Sie sind als solche zu handhaben, aufzubewahren, zu trans-

portieren und nachzuweisen.

(3) Die in der Bedienungsanweisung BT

getroffenen Fest-

legungen sind konsequent einzuhalten, um die Informationen

sicher über technische Nachrichtenmittel zu übertragen.

(4) Die Installation des BT sowie des zugehörigen Fs-End-

platzes darf nicht verändert werden.

3. Bedien- und Anzeigeelemente des BT (Abb. 1, 2)

(1) Taste LIN

- Übergang in die Betriebsart Linienbetrieb ohne Chiffrie-

rung,

- Aufhebung der Sperre.

(2) Taste LOK

- Übergang in die Betriebsart Lokalbetrieb ohne Chiffrie-

rung.

- Aufhebung der Sperre.

(3) Taste K

Einschalten des Kodeumsetzers (KU) zur Betriebsart Vorchif-

frierung mit Kodeumsetzung. Ohne eingebauten KU ist die

Taste wirkungslos.

(4) Taste C

Übergang in die Betriebsarten mit Chiffrierung

(5) Taste SP

Sperre des Übergangs in Chiffrierbetriebsarten (Bearbeitung

von beliebig kodierten Texten).

(6) Taste LÖ

Hauptfunktion:

- Löschung von Fehlermeldungen bei automatisch erkannten

Gerätefehlern.

Taste LÖ bewirkt außerdem:

- Löschung der Anrufsignalisation,

- Löschung der Gegenschreibsignalisation,

- Aufhebung der Sperre,

- im Wähl- oder handvermittelten Netz:

Übergang in die Betriebsart Lokalbetrieb ohne Chiffrie-

rung (mit Verbindungsauslösung) aus allen Betriebsarten

außer aus der Betriebsart Linienbetrieb ohne Chiffrierung

bei bestehender Verbindung,

- auf Standleitung:

Übergang in die Betriebsart Lokalbetrieb ohne Chiffrie-

rung aus allen Betriebsarten. Die Verbindung wird nicht

unterbrochen.

(7) Taste PR

Überprüfung der Funktionsfähigkeit der optischen und aku-

stischen Signalisation des BT.

(8) Taste GG-AUS

Ausschalten des Chiffriergerätes - Notlöschung!

(Taste befindet sich hinter der Schutzkappe.)

(9) Regler HUPE

Einstellung des akustischen Pegels der Hupe.

(10) Schalter NETZ

Netzzuschaltung oder Abschaltung des BT.

(11) Anzeige BL (rot)

Flackerlicht: Blockierung des Gerätes bei allen automatisch

erkannten Gerätefehlern.

Dauerlicht: Aufhebung der Betriebsbereitschaft.

(12) Anzeige AN (gelb)

Flackerlicht: - Signalisation eines Anrufes für 8 Sek. in

allen Betriebsarten des Lokalbetriebes

sowie bei Blockierung gemäß Punkt (11).

Dauerlicht: - Absendung der Anrufabweisung,

- Abspeicherung des optischen Anrufsignales.

Löschung der Anzeige durch: - Taste LIN (Anrufannahme),

- erneuten Anruf oder

- Taste LÖ.

(13) Anzeige GEG (rot)

Flackerlicht: - bei Gegenschreiben in Betriebsart Direkt-

chiffrierung.

- Signalisation vor Speicherüberlauf während

des Betriebes mit KU.

(14) Anzeige NETZ GG (grün)

Dauerlicht: SV eingeschaltet.

(15) Anzeige NETZ BT (grün)

Dauerlicht: BT eingeschaltet.

(16) Anzeige LIN (3 x rot)

Flackerlicht: Linienbetrieb ohne Chiffrierung mit

Verbindung.

Dauerlicht: Linienbetrieb ohne Chiffrierung ohne

Verbindung.

(17) Anzeige LOK (gelb)

Dauerlicht: - bei allen Betriebsarten des Lokalbetriebes,

- bei der Funktionskontrolle.

(18) Anzeige K (gelb)

Dauerlicht: Betrieb mit KU.

(19) Anzeige C (grün)

Flackerlicht: Übergang von einer Betriebsart ohne Chiffrie-

rung in eine Betriebsart mit Chiffrierung.

Dauerlicht: Betriebsart mit Chiffrierung ist erreicht.

(20) Anzeige SP (rot)

Dauerlicht: bei eingeschalteter Sperre.

(21) Akustische Signalisation über Hupe

Dauerton: bei Netzausfall der SV

Dauerton: - Übergang in Blockierzustand bei automa-

(ca. 6 Sek.) tisch erkannten Gerätefehlern,

- Übergang in den Blockierzustand mit Verlust der

Betriebsbereitschaft,

- bei Gegenschreiben,

- bei Anruf,

- bei Signalisation vor Speicherüberlauf

(Betrieb mit KU).

4. Betriebsbereitschaft

4.1. Betriebsbereitschaft des Endplatzes

(1) Das Umschalten der Endplätze darf nur durch den Chif-

freur erfolgen.

(2) Bei betriebsbereitem Chiffriergerät müssen am einge-

schalteten BT die Anzeigen NETZ GG, NETZ BT und LOK

leuchten.

(3) Taste PR am eingeschalteten BT drücken.

Während des Drückens der Taste müssen alle Anzeigen am BT

leuchten und muß ein akustisches Signal ertönen.

(4) Taste LIN drücken. LIN muß leuchten.

(5) Druckerfallensperre der Fernschreibmaschine (FSM)

aus- und Empfangslocher einschalten.

4.2. Schlüsseleinstellung, Funktionskontrolle

(1) Das BT und der Fs-Endplatz sind dem Chiffreur plan-

mäßig zu übergeben. Bei der Rückgabe teilt er der Bedien-

kraft des Fs-Endplatzes die gültige Kenngruppe mit.

(2) Für die Dauer der Übergabe dürfen am BT keine Bedien-

handlungen durchgeführt werden (SP darf nicht gedrückt sein).

Es leuchten die Anzeige BL, und die Betriebsbereitschaft

des Endplatzes ist aufgehoben.

4.3. Handlungen im Störungsfall

(1) Bei Flackerlicht BL und Ertönen der Hupe ist die Taste

LÖ am BT zu drücken. Bei Arbeit mit Kodeumsetzung ist in

diesem Fall die Taste LÖ 2 mal zu drücken.

(2) können Störungen ((1) sowie Abweichungen von den in den

Arbeitsabläufen geforderten Zuständen der Anzeigen) nicht

beseitigt werden, ist die Fs-Endstellentechnik separat zu

überprüfen.

(3) Der Chiffreur ist sofort zu verständigen:

- bei Dauerlicht BL und Ertönen der Hupe;

- falls eine Störung gemäß (2) nicht beseitigt werden kann.

4.4. Außerbetriebnahme

(1) Das Chiffriergerät ist nur nach Anweisung durch den

jeweiligen Vorgesetzten durch Drücken der Taste GG AUS

(nach Entfernen der Schutzkappe) an BT auszuschalten.

Die Schutzkappe ist wieder aufzuschrauben.

(2) Das BT ist mittels Schalter NETZ auszuschalten.

5. Herrichtung des Klartextes und Herstellen eines

Klartextlochbandes

5.1. Herrichtung des Klartextes

(1) Die Herrichtung er Klartexte ist entsprechend der im

Bereich gültigen Fernschreibbetriebsdienstvorschrift vor-

zunehmen.

Abweichungen davon werden im Beispiel 1 dargelegt.

(2) Wiederholungen von Wörtern bzw. Zifferngruppen sind

vorzunehmen, wenn durch Verstümmelung einzelner Zeichen

Sinnentstellungen auftreten können oder die zeichengetreue

Wiedergabe der Originalschreibweise gewährleistet sein

muß.

Die Wiederholung ist durch den Indikator rpt

anzukün-

digen und nach dem Absender anzufügen.

Besonders wichtige Angaben sind durch eine zweite Wieder-

holung abzusichern (Beispiel 1).

(3) Die Bigramme ae

, oe

, ue

und sz

sind in den zu

wiederholenden Wörtern zu verdoppeln, wenn sie mit der

Originalschreibweise identisch sind und eine eindeutige

Rückverwandlung erforderlich ist (Beispiel 1).

Zeichenerklärung:

KT = Klartext, hKT = hergerichteter Klartext,

A… = Buchstabenumschaltung, 1… = Ziffernumschaltung,

ZwR = Zwischenraum.

Beispiel 1:

KT:

VVS B 434-137/81

1. Ausfertigung

1 Blatt

Deutsche Export- und Importgesellschaft

Feinmechanik-Optik m. b. H. Berlin

Gen. Müller

Nachfrage Preisverhandlung vom 2. 5.

1. Preisverhandlung für Export Auftrag 124/4y/07143/66-kx

430041 fortführen.

2. Vereinbarten Preis für xxb Mikroskope akzeptieren (Ab-

sprache mit Herrn Tien Ken Sin vom 4. 3. beachten).

Meierhoeft

hKT:

vvs b 434-137/81

1. ausf. 1 blatt

deutsche export- und importgesellschaft

feinmechnanik-optik m. b. h. berlin

gen. mueller

nachfrage preisverhandlung vom 24. 5.

1. preisverhandlung fuer exportauftrag 124/4y/07143/66-kx

430041 forfuehren.

2. vereinbarten preis fuer xxb mikroskope akzeptieren

(absprache mit herrn tien ken sind vom 4. 3. beachten).

meierhoeft

rpt vvs b 434-137/81 1. 1 m. b. h. mueller 24. 5. 1.

124/4y/07143/66-kx 430041 2. xxb tien ken sin 4. 3.

meierhoeft

124/4y/07143/66-kx 430041 xxb

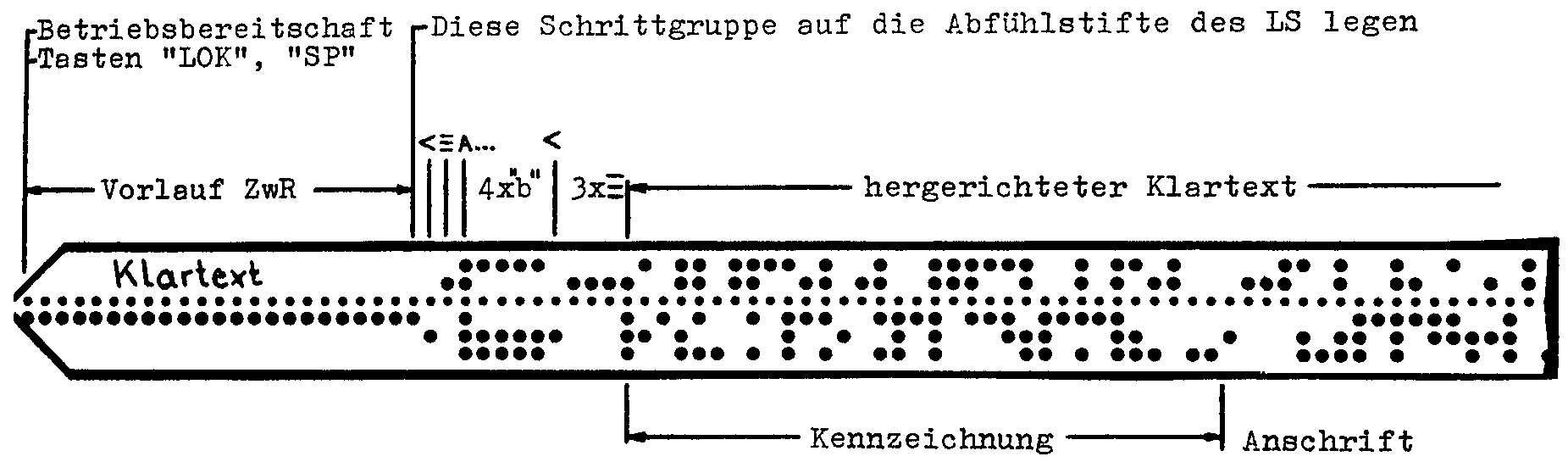

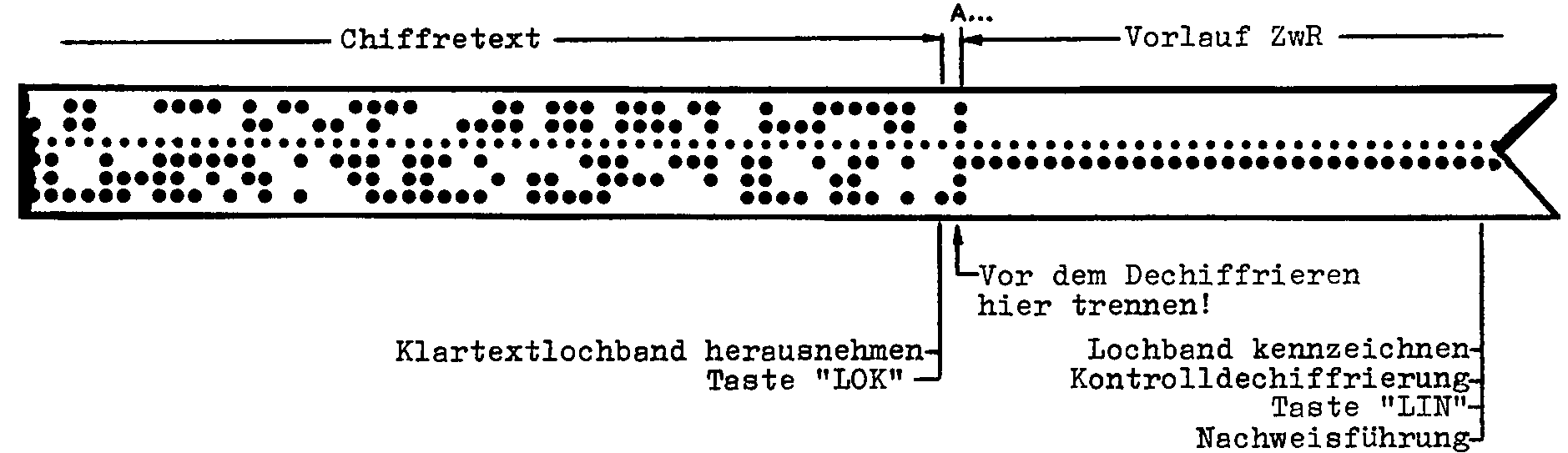

5.2 Herstellen eines Klartextlochbandes (Abb. 3)

Klartextlochbänder haben zur Verhinderung unbeabsichtigter

offener Übermittlung am Anfang 4 mal b

zu enthalten.

(1) Betriebsbereitschaft herstellen lassen bzw. kontrol-

lieren.

(2) Taste LOK und SP am BT drücken.

(LOK und SP müssen leuchten.)

(3) Etwa 10 cm Vorlauf ZwR

lochen.

(4) 1 mal <

, ≡

, A…

4 mal b

1 mal <

, 3mal ≡

(5) Weiterer Ablauf entsprechend Beispiel 1.

(6) Nach dem Text der 2. Wiederholung

1 mal <

, 5mal ≡

, 1 mal A…

, etwa 10 cm Vorlauf

ZwR

.

(7) Taste LIN drücken. (LIN leuchtet.)

(8) Klartextlochband deutlich mit Klartext

kennzeichnen!

Ende des Klartextlochbandes an der durch die Schrittgruppe

A…

gekennzeichneten Stelle trennen (siehe Abb. 3).

Klartextblatt abtrennen.

Anmerkung:

Texte, die aus mehreren Blättern bestehen, sind am Ende

jeder Textseite durch die Eingabe von 1 mal <

und

5mal ≡

zu trennen.

6. Erkennungsgruppen

Zu den Erkennungsgruppen gehören die Kenngruppe und die

Kontrollgruppe.

(1) Die Kenngruppe (KG) kennzeichnet den gültigen Schlüssel.

Die Kenngruppe wird

- beim Direktchiffrieren bei Notwendigkeit zur Aufnahme der

Chiffrierverbindung in Verbindung mit den Verkehrsabkür-

zungen übermittelt,

- beim Vor- und Teildirektchiffrieren Typ B vor dem Chiffre-

text sowie im Spruchkopf übermittelt (Abb. 5 bis 8),

- beim Teildirektchiffrieren Typ A im Spruchkopf übermit-

telt.

(2) Die Kontrollgruppe ist die wiederholte Kenngruppe. Sie

wird beim Vor- und Teildirektchiffrieren im Spruchkopf

nach der Kenngruppe übermittelt (Abb. 8).

(3) Im Zusammenwirken mit anderen Organen sin die Erken-

nungsgruppen in jedem Fall zu übermitteln.

7. Direktchiffrierung

Das Herstellen der Chiffrierverbindung (Drücken der

Taste C darf nur durch die textabsendende Stelle erfolgen.

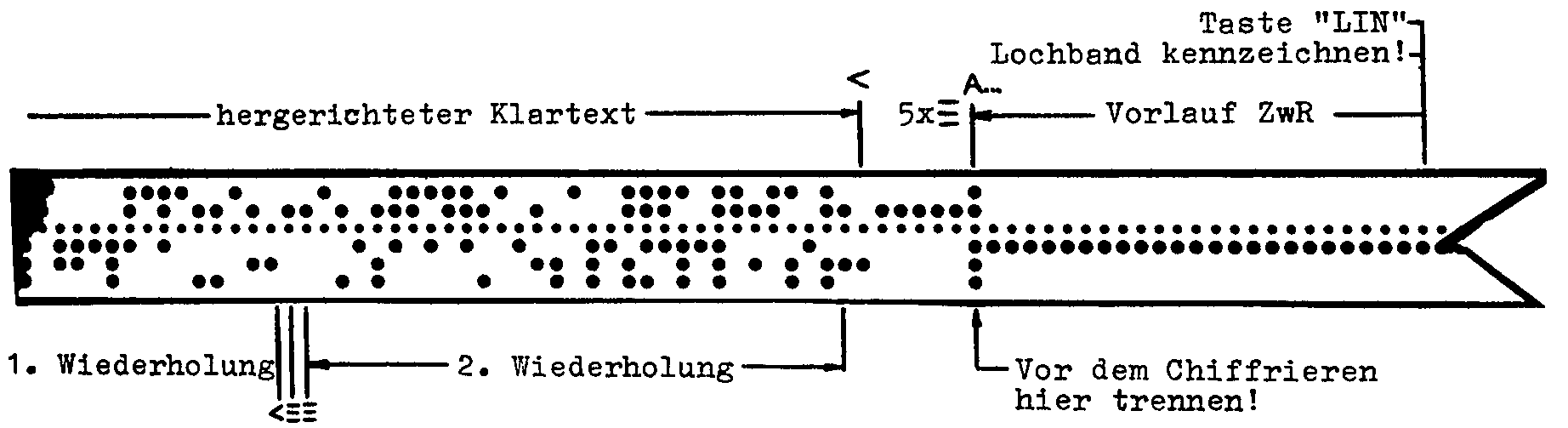

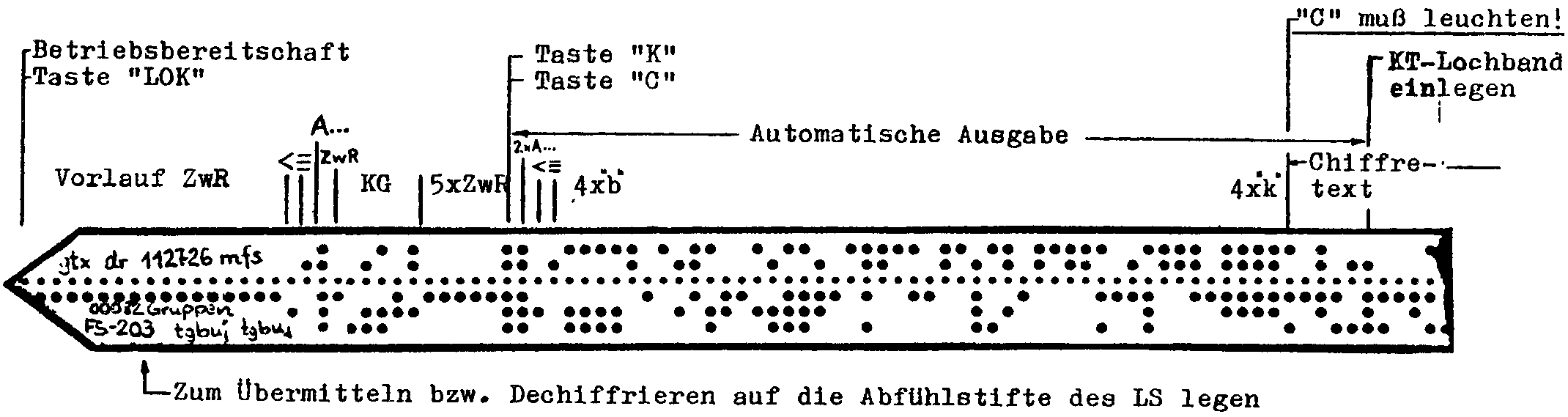

7.1. Arbeitsablauf Direktchiffrierung (Abb. 4)

| Absendende Stelle | Empfangende Stelle | |

| (1) | Betriebsbereitschaft herstellen bzw. kontrollieren. | |

| (2) | Aufbau der Fernschreib- verbindung. | Bei Signalisation des An- rufes Taste LIN drücken. |

| LIN Flackerlicht oder bei Anrufabweisung nach etwa 8 Sek. Ausdruck occ. | (LIN Flackerlicht) | |

| (3) | Namensgeber der Empfangs- und der Sende-FSM auslösen. | |

| (4) | Spruchankündigung: z. B. qtx dr zac k | Bestätigung der Empfangs- bereitschaft: z. B. qrv dr k |

| (5) | Taste C drücken! | Druckwerk muß 4 mal b ausgeben. |

| LIN muß verlöschen, C in Flackerlicht übergehen, Druckwerk 4 mal kausgeben. | ||

| (6) | C m u ß l e u c h t e n ! | |

| (7) | Namensgeberaustausch! | |

| (8) | Spruchkopf | |

| (9) | Klartextlochband (Abb. 3) in den Lochstreifensender einlegen und übermitteln. Nach der Eingabe der letzten Klareinheiten Lochband aus dem Lochstreifensender herausnehmen. | |

| (10) | C m u ß l e u c h t e n ! | |

| (11) | Quittierungsaufforderung | Quittungsgabe |

- +++falls kein Spruch zu übermitteln ist, an- sonsten analog Punkt (6) ff. verfahren. | ||

| (12) | skeintasten, wenn der Verkehr beendet ist. | |

| (13) | Taste LIN drücken. (C verlischt, LIN Flackerlicht) | |

| (14) | Nachrichtenverbindung trennen. (LIN leuchtet) | |

| (15) | Nachweisführung! | |

| 7.2. Gegenschreiben bei Direktchiffrierung Bei Empfang von verstümmelten Texten ist die Chiffrierver- bindung durch Gegenschreiben zu unterbrechen. | ||

| - Taste LIN drücken (C verlischt, LIN Flackerlicht) - Mit toder eauf der FSM mehrmals Gegenschreiben. | ||

| - Anzeige GEG leuchtet. Hupe ertönt, - Klartexteingabe sofort stoppen! - Taste LIN drücken (C verlischt, LIN Flackerlicht). - Chiffrierverbindung neu aufnehmen, Weiterarbeit gemäß Punkt 7.1. (3) ff. | ||

8.Teildirektchiffrierung Teildirektchiffrierung kann angewandt werden, wenn an einer Fs-Verbindung eine Endstelle - mit einer anderen KG arbeitet oder - kein Chiffriergerät angeschlossen hat. Bei Teildirektchiffrierung Typ A trifft einer dieser Fälle auf die empfangende und bei Typ B auf die absendende Stelle zu. 8.1. Teildirektchiffrierung Typ A

| Absendende Stelle | Empfangende Stelle (arbeitet mit anderer KG) | |

| (1) | Betriebsbereitschaft herstellen bzw. kontrollieren. | |

| (2) | Aufbau der Fernschreib- verbindung. | Bei Signalisation des An- rufes Taste LIN drücken. |

| LIN Flackerlicht oder bei Anrufabweisung nach etwa 8 Sek. Ausdruck: occ. | (LIN Flackerlicht) | |

| (3) | Spruchankündigung: und der Sende FSM auslösen. | Taste SP drücken. |

| (4) | Spruchankündigung: z. B. qtc fl zac k | Taste SP drücken. (SP muß leuchten.) Bestätigung der Empfangs- bereitschaft für vorchif- frierten Spruch: z. B. qrv fl gtx k |

| (5) | Spruchkopf (Abb. 4) | |

| (6) | qel qdf k? | qel qdf k |

Etwa 10 cm Vorlauf ZwRlochen. | ||

| (7) | Taste C drücken! LIN muß verlöschen, C in Flackerlicht übergehen Druckwerk 4 mal kausgeben. C m u ß l e u c h t e n ! | |

| (8) | Klartextlochband (Abb. 3) in den Lochstreifensender ein- legen und übermitteln. Nach der Eingabe der letzten Klareinheit Lochband aus dem Lochstreifen- sender herausnehmen. | |

| (9) | C m u ß l e u c h t e n ! | |

(10) Taste LIN drücken. (C ver- | lischt, LIN Flackerlicht). | 1 malA…, etwa 10 cm Vorlauf | Bei Empfang des VorlaufsZwR| Druckerfallensperre und | Empfangslocher ausschalten. | (11) Quittungsauffor- | Quittungsgabe (Abb. 4) derung (Abb. 4) | | (12)skeintasten, wenn der | Verkehr beendet ist. | | (13) Nachrichtenverbindung | trennen. | (LIN leuchtet) | - Taste LIN drücken | (SP muß verlöschen, | LIN leuchtet). | - Chiffretextlochband analog | Abschnitt 9.1. (15) kenn- | zeichnen, abtrennen und | dem Chiffreur übergeben | bzw. entsprechend | Abschnitt 9.2. dechif- | frieren. | (14) Nachweisführung! | 8.2. Teildirektchiffrierung Typ B Absendende Stelle | Empfangende Stelle (arbeitet mit anderer KG) | (1)Betriebsbereitschaft herstellen bzw. kontrollieren. | (2) Aufbau der Fernschreib- | Bei Signalisation des An- verbindung. | rufes Taste LIN drücken. LIN Flackerlicht | (LIN Flackerlicht) oder bei Anrufabweisung nach | etwa 8 Sek. Ausdruckocc. | | (3) Namensgeber der Empfangs- | und der Sende-FSM auslösen. | | (4) Spruchankündigung: | Bestätigung der Empfangs- z. B.gtx an k| bereitschaft: | z. B.qrv an k| (5) Taste SP drücken. | (SP muß leuchten.) | | (6) Spruchkopf (Abb. 4) | | (7)qel qdf k?|zac k| (8) 1aml<, 3mal≡| Druckwerk muß 4 malbaus- Chiffretextlochband | geben, LIN muß verlöschen, in den Lochstreifensender | C in Flackerlicht übergehen, einlegen und übermitteln. | Druckwerk 4 malkausgeben. | C m u ß l e u c h t e n ! | (9) Nach dem Übermitteln des Chiffretextlochbandes: - Druckerfallensperre aus- | Taste LIN drücken. schalten. | (C verlischt, - Chiffretextlochband aus | LIN Flackerlicht) dem Lochstreifensender | herausnehmen. | | (10) Quittungs- | Quittungsgabe (Abb. 4) aufforderung (Abb. 4) | | (11)skeintasten, wenn | der Verkehr beendet ist. | | (12) Nachrichtenverbindung | trennen. | | (LIN leuchten) | (13) Taste LIN drücken. | (SP muß verlöschen, LIN | leuchtet) | | (14) Nachweisführung! 9. Vorchiffrierung (1) Vorchiffrierung ist sowohl mit als auch ohne Kode- umsetzung möglich. Bei Vorchiffrierung mit Kodeumsetzung wird der durch Chiffrierung entstandene Chiffretext zusätzlich in Buch- stabenchiffretext umgesetzt und dieser in Form von Fünfer- gruppen ausgegeben (Abb. 6, 7). Die Dechiffrierung von Buchstabenchiffretext ergibt den Klartext. (2) Während des Vorchiffrierens darf eine Anrufsignali- sation nicht gelöscht werden. (3) Längere Klartexte sollten nach jeweils 2 A4-Seiten getrennt und als Fortsetzung in Form von mehreren chif- frierten Telegrammen übermittelten werden. 9.1. Chiffrierung (Abb. 5 bis 7) Bei Vorchiffrierung mit Kodeumsetzung erfolgt nach der Eingabe von etwa 2100 Klartextzeichen bei maximaler Eingabe- geschwindigkeit eine Signalisation - Hupe und Flackerlicht der Anzeige GEG. Die Klartexteingabe ist sofort zu unter- brechen! Nach Beendigung des Huptones und Erlöschen der Anzeige GEG kan die Klartexteingabe fortgesetzt werden. Wird bei Signalisation die Klartexteingabe nicht unter- brochen, erfolgt eine Eingabeblockierung und automatischer Ausdruck vonspeicherueberlauf. In diesem Fall ist die Taste LÖ zu drücken und mit der Chiffrierung neu zu beginnen. Beim Chiffrieren | ohne Kodeumsetzung | mit Kodeumsetzung (1) Betriebsbereitschaft herstellen bzw. kontrollieren. | (2) Taste LOK am BT drücken. (LOK muß leuchten.) | (3) | Ggf. Empfangslocher ausschalten. Zwischenraumtaste drücken und Lochband etwa 10 cm vorlaufen lassen. | (4) 1 mal<,≡undA…drücken. | (5) Kenngruppe | 5malZwR| | (6) Druckerfallensperre | Taste K drücken! einschalten | (K muß leuchten.) | (7) Taste C drücken! (C Flackerlicht) | Automatische Zeichen- | Automatische Zeichenausgabe kon- ausgabe (Lochband) von: | trollieren (mit Buchstaben- | umsetzung ab 4 malb): 2 malA…, 1 mal<, 1 mal≡, 4 malb, Synchronfolge, 4 malkund | 4 weiteren Zeichen. | 4 bis 8 weiteren Zeichen. | (8) C m u ß l e u c h t e n ! | (9) Klartextlochband (Abb. 3) in den Lochstreifensender einlegen und eingeben. | (10) Taste LOK | - Zur Ausgabe der Gruppenanzahl (Chif- drücken. | fretextgruppen und Kenngruppe): (C verlischt, LOK | Tasten LOK und K mindestens 1 Sek. leuchtet.) | gleichzeitig drücken. | Automatische Zeichenausgabe von: | 2 malA…, 1 mal<, 2 mal≡, |1…, Gruppenanzahl (5stellig), | 1 mal<, 1 mal≡und 1 malA…, | (LOK leuchtet.) | - Ohne Ausgabe der Gruppenanzahl: | Taste LOK drücken. | (C und K verlöschen, LOK leuchtet.) | (12) | Bei Lochbandherstellung 1 malA…|ZwRdrücken und Lochband etwa 10 cm vorlaufen lassen. | (13) Empfangslocher ausschalten. Druckerfallensperre | ausschalten. | | (14) Chiffretextlochband bzw. -blatt abtrennen und kenn- zeichnen. | (15) Chiffretext bzw. Anfang des Chiffretextes dechif- frieren (siehe Abschnitt 9.2.). Beachte: Wird Klartext ausgedruckt und C geht nicht in Dauerlicht über, so ist das Chiffrieren zu wiederholen. Tritt derselbe Fehler wiederholt auf, so ist entsprechend Abschnitt 4.3. zu verfahren. | (16) Taste LIN drücken. (LIN leuchtet.) | (17) Nachweisführung! 9.2. Dechiffrierung (Abb. 5, 6) Beim Dechiffrieren | ohne Kodeumsetzung | mit Kodeumsetzung (1) Betriebsbereitschaft herstellen bzw. kontrollieren. Ggf. Empfangslocher ausschalten. | (2) Taste LOK am BT drücken. (LOK muß leuchten.) | (3) | 1 mal<,≡undA…| Taste K drücken. (K muß leuchten.) | (4) Chiffretextlochbandende außer bei Kontrolldechiffrierung an der SchrittgruppeA…trennen. Chiffretextlochband in den Lochstreifensender einlegen und eingeben. | | bzw. Chiffretext (mit 4 malbbe- | ginnend) mittels Tastatur eintasten. Druckwerk muß 4 malbausgeben. C in Flackerlicht über- gehen, Druckwerk 4 malkausgegeben. C m u ß l e u c h t e n ! | (5) Nach der Eingabe der letzten Chiffreeinheit Lochband aus dem Lochstreifensender herausnehmen. | (6) Taste LOK drücken. (C verlischt, LOK | (C und K verlöschen, LOK leuchtet.) leuchtet.) | | (7) Taste LIN drücken. (LIN leuchtet.) | (8) Klartextblatt abtrennen. | (9) Nachweisführung! | 9.3. Übermittlung von Chiffretextlochbändern (Abb. 5, 6, 8) Vorchiffrierter Fernschreiben sind entsprechend der gültigen Betriebsvorschrift über den Lochstreifensender abzu- setzen. Absendende Stelle | Empfangende Stelle (1) Betriebsbereitschaft herstellen bzw. Kontrollieren. | (2) Aufbau der Fernschreib- | Bei Signalisation des An- verbindung. | rufes Taste LIN drücken. LIN Flackerlicht | (LIN Flackerlicht) oder bei Anrufabweisung nach | etwa 8 Sek. Ausdruck:occ. | | (3) Namensgeber der Empfangs- | und der Sende-FSM auslösen. | | (4) Spruchankündigung: | Bestätigung der Empfangs- z. B.gtx dr k?| bereitschaft: | z. B.qrv dr k| (5) Spruchkopf (Abb. 4) | | (6)qel qdf k?|qel qdf k. | (7) Taste SP drücken. (SP muß leuchten.) | (8) Chiffretextlochband in den | Lochstreifensender einlegen, | übermitteln und nach dem Über- | mitteln aus dem Lochstreifen- | sender herausnehmen. | | (9) Druckerfallensperre ausschalten. | (10) Quittungsauffor- | Quittungsgabe (Abb. 4) derung (Abb. 4) | | (11)skeintasten, wenn | der Verkehr beendet ist. | | (12) Nachrichtenverbindung | trennen. | | (13) Taste LIN drücken. (LIN leuchtet, SP verlischt.) | (14) | Chiffretextlochband kenn- | zeichnen, abtrennen und | dem Chiffreur übergeben bzw. | entsprechend Abschnitt 9.2. | dechiffrieren. | (15) Nachweisführung! 10. Rückfragen (1) Eine Rückfrage hat zu erfolgen, wenn in einem emp- fangenden Spruch Verstümmelungen enthalten sind, die nicht aus dem Zusammenhang berichtigt werden können. (2) Beim Direktchiffrieren hat die Anforderung der Wieder- holung und die Wiederholung verstümmelter Teile eines Spruches innerhalb der Chiffrierung am Ende nach Über- mittlung des gesamten Spruches zu erfolgen. Die Wiederholung der Übermittlung bzw. Neubearbeitung eines vorchiffrierten Spruches kann offen bei der absenden- den Stelle angefordert werden (Beispiel 2). Beispiel 2: Anforderung der Wiederholung Rückfrage:Spruch Nr. … wiederholen.Antwort:Spruch Nr. … (Chiffretext).Anforderung der NeubearbeitungSpruch Nr. … neu bearbeiten.11. Sicherheitsbestimmungen 11.1. Spezielle Sicherheitsbestimmungen (1) Die Chiffrierung bzw. Texteingabe ist sofort abzu- brechen bzw. nicht zu beginnen: - wenn in der textabsendenden Stelle die Anzeige C leuchtet, obwohl die Taste C am BT nicht gedrückt wurde; - bei Herstellen der Chiffrierverbindung ohne Teilnehmer- identifikation; - bei untypischen Reaktionen der FSM; - bei Aufleuchten der Anzeige BL bzw. GEG; - bei Erlöschen der Anzeige C während des Chiffrierens. Die Chiffrierverbindung ist ggf. neu aufzunehmen. (2) Vor der Bearbeitung von Klartexten im Lokalbetrieb ohne Chiffrierung muß die Taste LOK des BT gedrückt werden. Die Bearbeitung von Klartexten im Lokalbetrieb über das FSG ist verboten! (3) VS-Klartexte sind bei Direktchiffrierung und Teildirekt- chiffrierung Typ A ü Funkstrecken mittels Lochband einzugeben. (4) Der Chiffrierbetrieb ist unter Kontrolle aller Anzeige- elemente - speziell Anzeige C - durchzuführen. (5) Etwa alle 8 Stunden ist die Funktionskontrolle am eingeschalteten BT (siehe 4.1.(3)) bei Linienbetrieb ohne Chiffrierung durchzuführen. (6) Chiffrierbetrieb ist nur mit besetzter Gegenstelle gestattet. (7) Die Eingabe von Klartext ist vor dem Übergang von einer Betriebsart mit Chiffrierung in eine Betriebsart ohne Chiffrierung einzustellen. (LS stoppen!) (8) Bei Verstößen ist sofort Gegenzuschreiben bzw. die Verbindung zu unterbrechen. (9) Bei Verlassen des Endplatzes ist am BT die Taste SP zu drücken. Vor dem Übergang in eine Chiffrierbetriebsart ist die Sperre durch Drücken der Taste LIN oder LOK aufzuheben. 11.2. Maßnahmen bei Vorkommnissen (1) Bei besonderen Vorkommnissen ist der Leier der Chif- friereinrichtung zu verständigen, der dann die entsprechen- den Maßnahmen einleiten. (2) Mittelung über Kompromittierung sind Übertragung über Nachrichtenkanäle zu chiffrieren. 12. Erklärung der verwendeten Abkürzungen Dringlichkeitsstufen lLuftstSturmflFlugzeugauAusnahmedrDringendVerkehrsabkürzungen qdf Schalten Sie Druckerfallensperre ein/Druckerfallen- sperre ist eingeschaltet! qel Schalten Sie Empfangslocher ein/Empfangslocher eingeschalten! qrv Ich bin empfangsbereit/Ich erhalte klar! qtc Habe Fernschreiben für Sie! Betriebszeichen k Aufforderung zum Senden sk Schluß des Verkehrs zac Direktchiffrierung mit T-310/50 +++ senden beendet, Erwarte Empfang gtx Geheimtext/verschlüsseltes Fernschreiben/Vor- chiffrierung occ Anrufabweisung

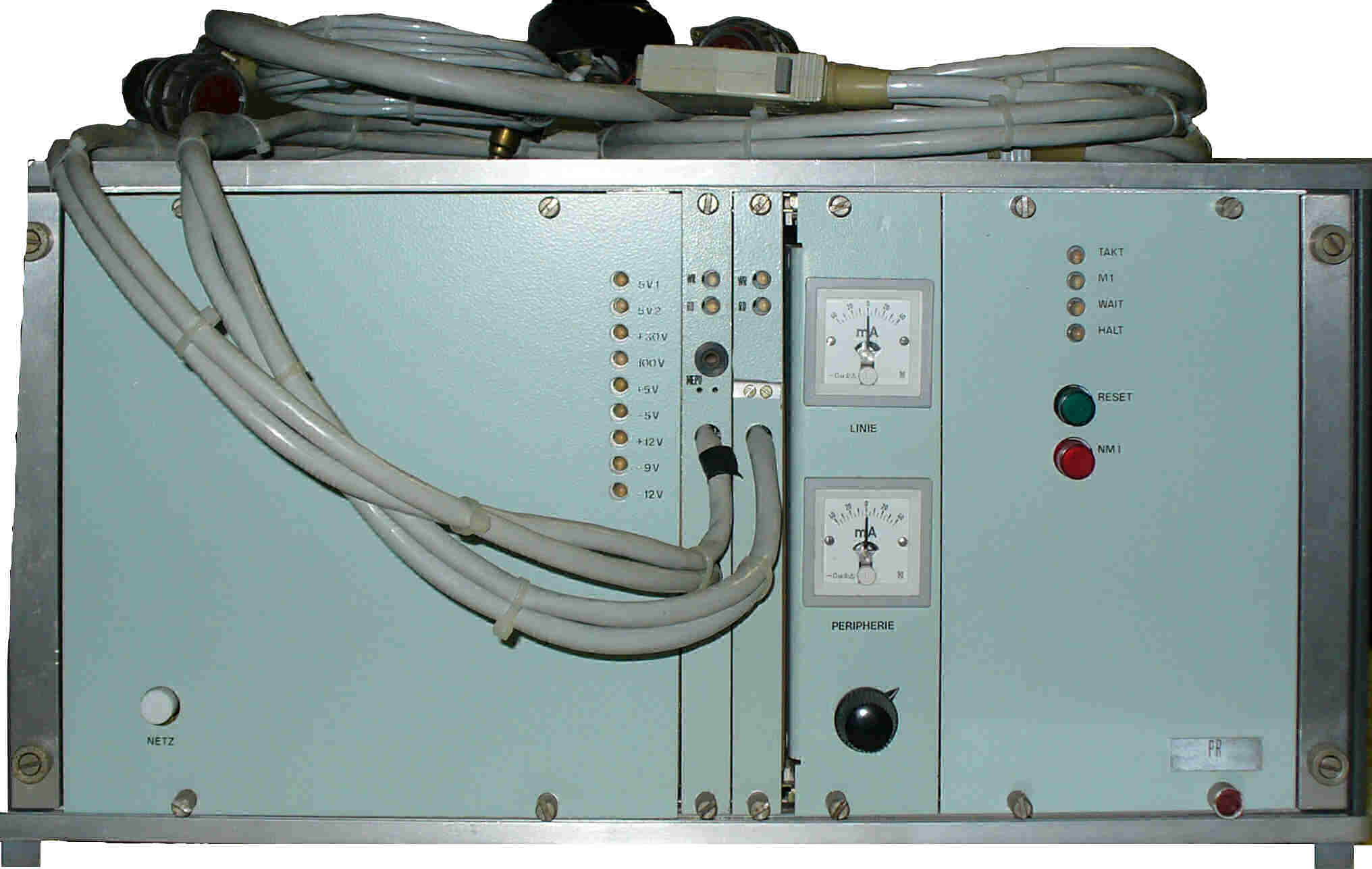

Abb. 1 Bedien- und Anzeigeelemente des BT

(Frontplatte)

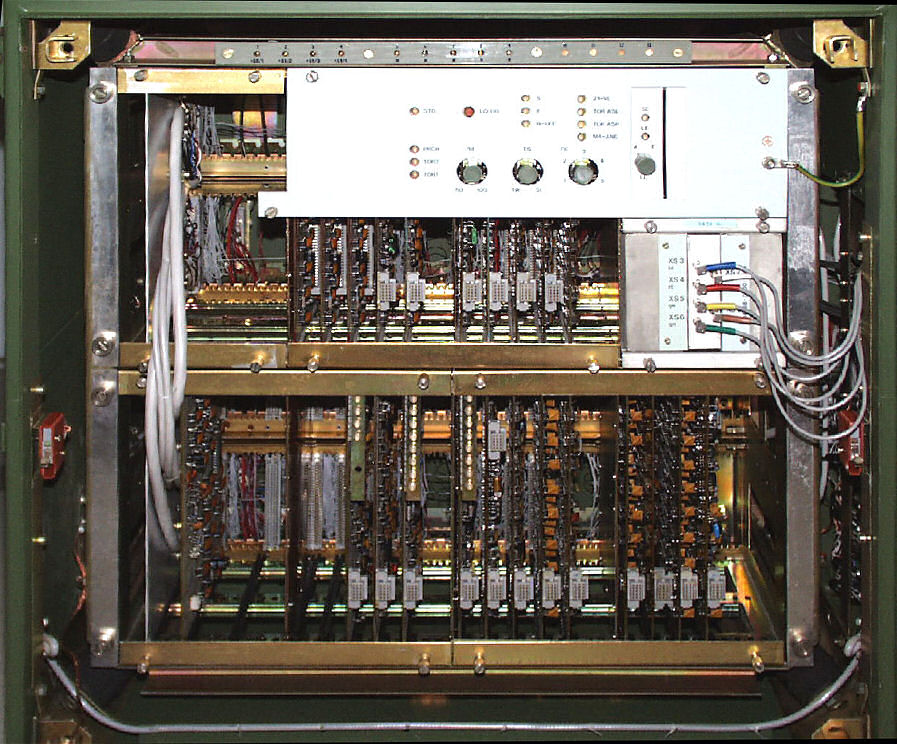

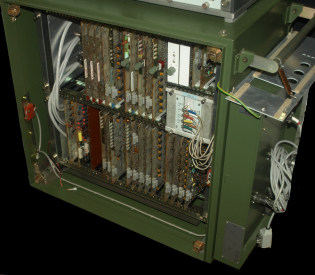

Abb. 2 Bedienelemente des BT (Rückansicht)

Abb. 3 Klartextlochband 112255 mdi 112726 mfs qtc dr zac k qrv dr k bbbbkkkk 112255 mdi 112726 mfs -dr- 112726 mfs 214 23.11 1325 bbbb vd 18 - 26/81 1. ausf. 1 blatt abteilung a leiter rpt vd 18 -26/81 1. 1 a 30.11. b vd 18 - 26/81 1. 1 30.11. - 1332 col k qll 214 dr 23.11 1334 112255 mdi +++ sk Abb. 4 Direktchiffrierter Spruch

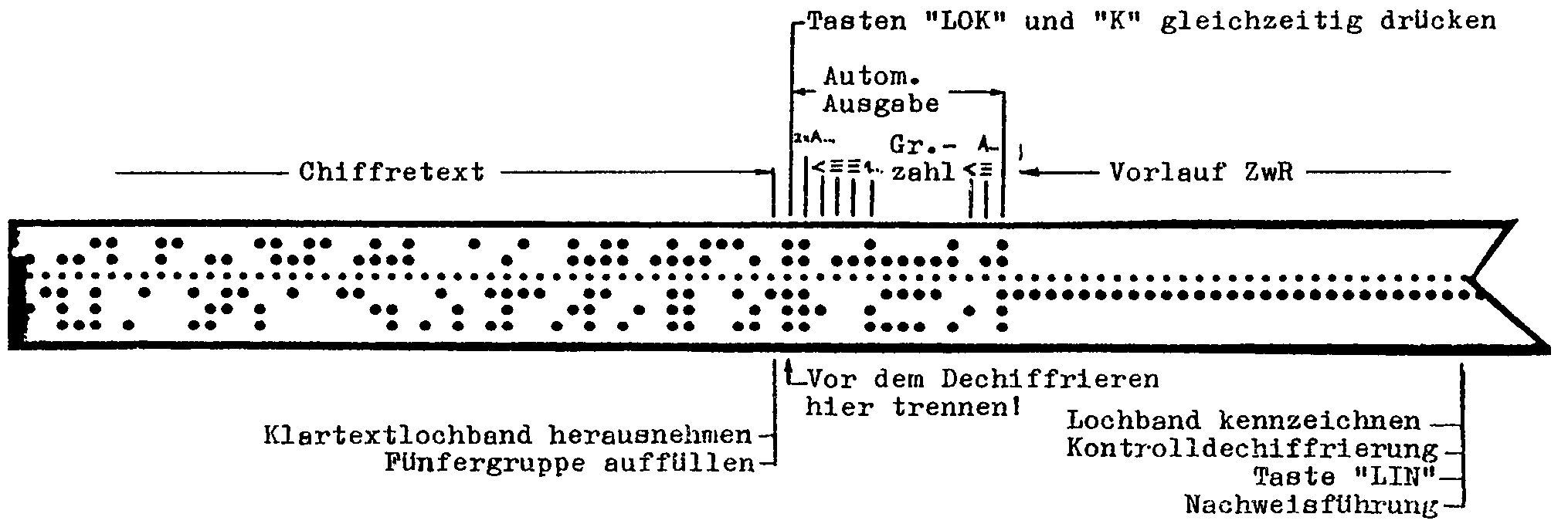

Abb. 5 Vorchiffrierter Spruch

Abb. 6 Vorchiffrierter Spruch mit Kodeumsetzung asder bbbby kabfe hgtrl jhurz bsdwj bvfez fdjur ggter kkkke dfezw fejtz grtel hgsfw ghelk gersf dweav bdgez grffe nhuet gefdz geudh deskz utorr gteez bfgrj kizur fager fetru bvcdr guezt mahro plkut gruhe wqaxd hgetr bduer gtztr akshe getru gtuin dreiz grteh ssejz mnghh ffuzt hzopk hegrt sdezt grutz gtrkl efght jjuzz htrew sdftu jhbng frtio bghrj klfrt grtte hgtun frjgd vfret zhnju kizrt derts ferth vvfgz mmkio ghztr dfert gfret fdewu grtef vgzth grijt grtek glopp zzuio hbfet vdgek cvfdr ghfbm nbjzk oozkt ffrii grtzh fghde getrf dgetr flsre sjgvc yxcxy bfhsx ymlfr gtrhf bvhrk dfeit frgth bgijh gerft fegfr jhuzt gtrkg gdvvf bhiop jujui dfegt hziop hnbgf cdrwt dfakk nbgtr fgtzr frfrg gdhkl mjset geugt hsvfr nbiur greig sjhbm mkozt uuhzz gtrws dropt gtznm jskhr delhf driit ggtzh dfetz ggtrh jhuzt gvcsh glyen sparh dehjn blatt gpwii dtbje sdejg bbvho pwett gsacm klweo gzrbv galit ggrro nhpah delkr sjbez 00152 Abb. 7 Buchstabenchiffretext 112255 mdi 112726 mfs gtx dr k qrv dr k -dr- 112726 mfs 247 owz 12.06. 1326 hztef hztef qel qdf k? qel qdf k -1329 col k qll 247 dr 12.06. 1329 112255 mdi +++ sk Abb. 8 Übermittlung eines Chiffretextlochbandes Kurzabläufe

| Direktchiffrierung | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | Betriebsbereitschaft | x | LIN | x | LIN |

| 2. | Fs-Verbdg. aufbauen | x | LIN | LIN | |

| 3. | Namensgeber | x | |||

| 4. | Spruchankündigung | x | |||

| 5. | Best.Empf.bereitschaft | x | |||

| 6. | C ↓ | x | LIN | x | 2xA…,<, |

| 2xA…,<,≡, | ≡, 4xb, | ||||

4xk,A…, | LIN | ||||

| <,2x≡, C | 4xk, | ||||

| A…,<, | |||||

| 2x≡, C | |||||

| 7. | Namensgeber | x | x | ||

| 8. | Spruchkopf | x | |||

| 9. | KT-LB↓, LS↓ | x | |||

| 10. | KT-Lb↑ | x | C | C | |

| 11. | Quittungsaufforderung | x | |||

| 12. | Quittungsgabe | x | |||

| 13. | Verkehr beenden | x | |||

| 14. | LIN↓ | x | C | C | |

| 15. | Na.-verbdg. trennen | x | LIN | LIN | |

| 16. | Nachweisführung | x | x | ||

| Gegenschreiben | |||||

| Empfangende Stelle erhält verstümmelten Text | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | LIN↓ | x | C | ||

| 2. | Geg.schrb.tod. e | GEG | x | ||

| 3. | LS↑, Lb↑ | x | |||

| 4. | LIN↓ | x | C | ||

| 5. | Chiffr.verbdg.neu auf- | x | |||

| nehmen, weiterarbeiten | |||||

| gemäß 3.1.6. | |||||

| Legende: | |||||

| ↓ drücken, einlegen, einschalten | |||||

| ↑ herausnehmen, abschalten | |||||

| Teildirektchiffrierung Typ A | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | Betriebsbereitschaft | x | LIN | x | LIN |

| 2. | Fs-Verbdg. aufbauen | x | LIN | LIN | |

| 3. | Namensgeber | x | |||

| 4. | Spruchankündigung | x | |||

| 5. | SP↓ | x | SP | ||

| 6. | Spruchkopf | x | |||

| 7. | Druckerfallensperre↓ | x | |||

| 8. | 10 cm ZwRlochen | x | |||

| 9. | C↓ | x | LIN | 2A…,<, | |

| 2xA…,<,≡, | ≡, 4xb, | ||||

4xk | 25 Zeichen | ||||

| A…,<,2x≡, | x | 4xk, | |||

| C | 4 Zeichen | ||||

| 10. | KT-Lb↓, LS↓ | x | |||

| 11. | KT-LB↑ | x | C | ||

| 12. | LIN↓ | x | C | ||

| 13. | Quittungsaufforderung | x | |||

| 14. | Quittungsgabe | x | |||

| 15. | Verkehr beenden | x | |||

| 16. | Na-Verbdg. trennen | x | LIN | LIN | |

| 17. | LIN↓ | x | SP | ||

| 18. | Chiffretextlochband | ||||

| kennzeichn., abtren- | |||||

| nen, dechiffr. bzw. | |||||

| Chiffreur übergeben | |||||

| 19. | Nachweisführung | x | |||

| Teildirektchiffrierung Typ B | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | Betriebsbereitschaft | x | LIN | x | LIN |

| 2. | Fs-Verbdg. aufbauen | x | LIN | LIN | |

| 3. | Namensgeber | x | |||

| 4. | Spruchankündigung | x | |||

| 5. | Best.Empf.bereitschaft | x | |||

| 6. | SP↓ | x | SP | ||

| 7. | Spruchkopf | x | |||

| 8. | Druckerfallensperre↓ | x | |||

| 9. | Chiffretext-Lb↓, LS↓ | x | 2A…,<,≡ | ||

| x | 4xb, | ||||

| LIN | |||||

4xk,A… | |||||

| <,2x=, C | |||||

| 10. | Chiffretext-Lb↑ | x | |||

| 11. | LIN↓ | x | C | ||

| 12. | Quittungsaufforderung | x | |||

| 13. | Quittungsgabe | x | |||

| 14. | Verkehr beenden | x | |||

| 15. | Na-Verbdg. trennen | x | LIN | LIN | |

| 16. | LIN↓ | x | SP | ||

| 17. | Nachweisführung | x | |||

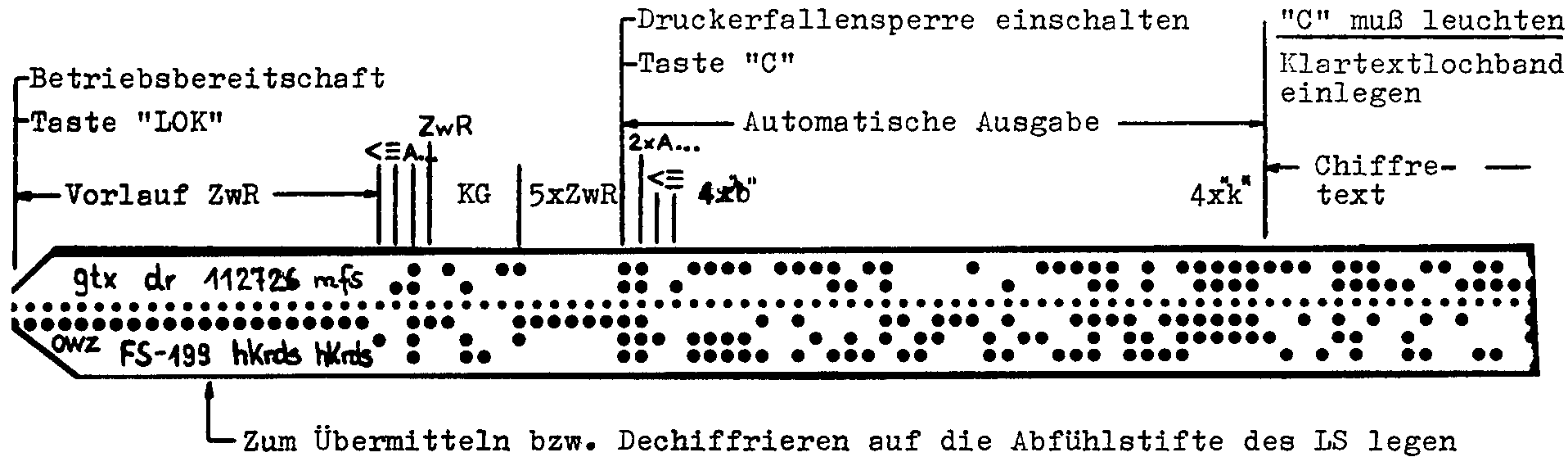

| Vorchiffrierung Chiffrierung | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | Betriebsbereitschaft | x | LIN | x | LIN |

| 2. | LOK↓ | x | LOK | x | LIN |

| 3. | ca 10 cm Vorlauf ZWR | x | x | ||

| 4. | <,=,A…, (iiiii, Zwr), | x | x | ||

| KG, 5xZwR | |||||

| 5. | Druckerfallensperre↓ | x | |||

| 6. | K↓ | x | K | ||

| 7. | C↓ | x | C | x | C |

| 2xA…,<,≡, | 2xA…,<,≡, | ||||

4xb,25Zei- | 4xb,25 | ||||

chen, 4xk | Zeichen, | ||||

| 4 Zeichen, | 4xk, | ||||

| C | 4 - 8 Zei- | ||||

| chen, C | |||||

| 8. | KT-Lb↓, LS↓ | x | x | ||

| 9. | KT-Lb↑ | x | x | ||

| 10. | ZwR bis letzte Gruppe | x | |||

| = Fünfergruppe | |||||

| 11. | LOK↓ | x | C | x | C |

| ohne Ausgabe | |||||

| Gruppenanzahl | |||||

| 12. | LOK↓ u. K↓ (gleich- | x | C | ||

| zeitig 1 s) | 2xA…,<, | ||||

| 2x≡, 1…, | |||||

| Gruppenanzahl | |||||

| 5stellig, | |||||

| <,≡,A… | |||||

| 13. | ca. 10 cm Vorlauf ZwR | x | x | ||

| 14. | Chiffretext abtrennen | ||||

| kennzeichnen | x | x | |||

| 15. | Kontrolldechiffr. | x | x | ||

| 16. | LIN↓ | x | LOK | x | LOK |

| 17. | Nachweisführung | x | x | ||

| Anmerkung: | Bei Chiffrierung mit KU ist bei Flackerlicht GEG | ||||

| und Hupe die Klartexteingabe sofort zu unterbre- | |||||

| chen, bis diese Signalisationen wieder erlöschen! | |||||

| Vorchiffrierung Dechiffrierung | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | Betriebsbereitschaft | x | LIN | x | LIN |

| 2. | LOK↓ | x | LIN | x | LIN |

| 3. | K↓ | x | K | ||

| 4. | Chiffretextlochband | ||||

| bei A… trennen | x | x | |||

| 5. | Chiffretext-LB↓, LS↓ | x | 4xb,C | x | 4xb, C |

4xk,C | 4xk,C | ||||

| 6. | Chiffretext-LB↑ | x | x | ||

| 7. | LOK↓ | x | C | x | C |

| 8. | Klartextblatt abtrenn. | x | x | ||

| 9. | LIN↓ | x | x | ||

| 10. | Nachweisführung | x | x | ||

| Übermitteln von Chiffretextlochbändern | |||||

| Arbeitsgang | Abs. | Reaktion | Empf. | Reaktion | |

| 1. | Betriebsbereitschaft | x | LIN | x | LIN |

| 2. | Fs-Verbdg. aufbauen | x | LIN | x | LIN |

| 3. | Namensgeber | x | |||

| 4. | Spruchankündigung | x | |||

| 5. | Empfangsbestätigung | x | |||

| 6. | Spruchkopf | x | |||

| 7. | Druckerfallensperre↓ | x | x | ||

| 8. | SP↓ | x | SP | x | SP |

| 9. | Chiffretext-Lb↓, LS↓ | x | |||

| 10. | Chiffretext-Lb↑ | x | |||

| 11. | Druckerfallensperre↑ | x | x | ||

| 12. | Quittungsaufforderung | x | |||

| 13. | Quittungsgabe | x | |||

| 14. | Verkehr beenden | x | |||

| 15. | Na-Verbdg. trennen | x | LIN | LIN | |

| 16. | LIN↓ | x | SP | x | SP |

| 17. | Chiffretext-LB kennz., | ||||

| abtrennen, dechiffr. | |||||

| bzw. Chiffreur übergeb. | x | ||||

| 18. | Nachweisführung | x | x | ||

CHIFFRIERSACHE

Geheime Verschlußsache

B 434-143/86

130  Ausfertigung

18 Blatt

GERÄTESYSTEM T 310/50

Installationsvorschrift

1986

NACHWEIS ÜBER EINARBEITUNG VON ÄNDERUNGEN

Ausfertigung

18 Blatt

GERÄTESYSTEM T 310/50

Installationsvorschrift

1986

NACHWEIS ÜBER EINARBEITUNG VON ÄNDERUNGEN

| Änderung | Einarbeitung | ||

| Nr. | Inkraftsetzungstermin | Datum | Unterschrift |

NACHWEIS ÜBER die Blattanzahl/Seitenanzahl

| Lfd. | Zugang | Bestand | Datum | Unterschrift |

| Nr. | Blatt-Nr./ | Blattanzahl | ||

| Seiten-Nr. | Seitenanzahl | |||

| 01 | 18 | Anfangsbestand | ||

Die "Installationsvorschrift zum Gerätesystem T 310/50",

GVS B 434-210/83, ist zur Vernichtung an den Herausgeber

zurückzusenden.

Inhaltsverzeichnis

1. Gerätesystem und Fs-Endstellentechnik

1.1. Gerätesystem

1.2. Fs-Endstellentechnik

2. Aufstellen des Gerätesystems der Fs-Endstellentechnik

3. Verkabelung des Gerätesystems und der Fs-Endstellentechnik

3.1. Schutzleiteranschluß und Potentialausgleich

3.2. Verbindung der Teile des Gerätesystems T 310/50

3.3. Verbindung der Fs-Endstellentechnik untereinander

und mit dem Gerätesystem T 310/50

3.4. Netzanschlüsse

4. Sicherheitsbestimmungen

5. Ausnahmeregelung

Anlage 1: Montagevorschrift für Verbindungskabel

GG-BT/BTZ bzw. BTZ-BT

Anlage 2: Montagevorschrift für Linienkabel FSM, LS, FSG

Anlage 3: Änderung der Gegenschreibeinrichtung des

Lochstreifensenders

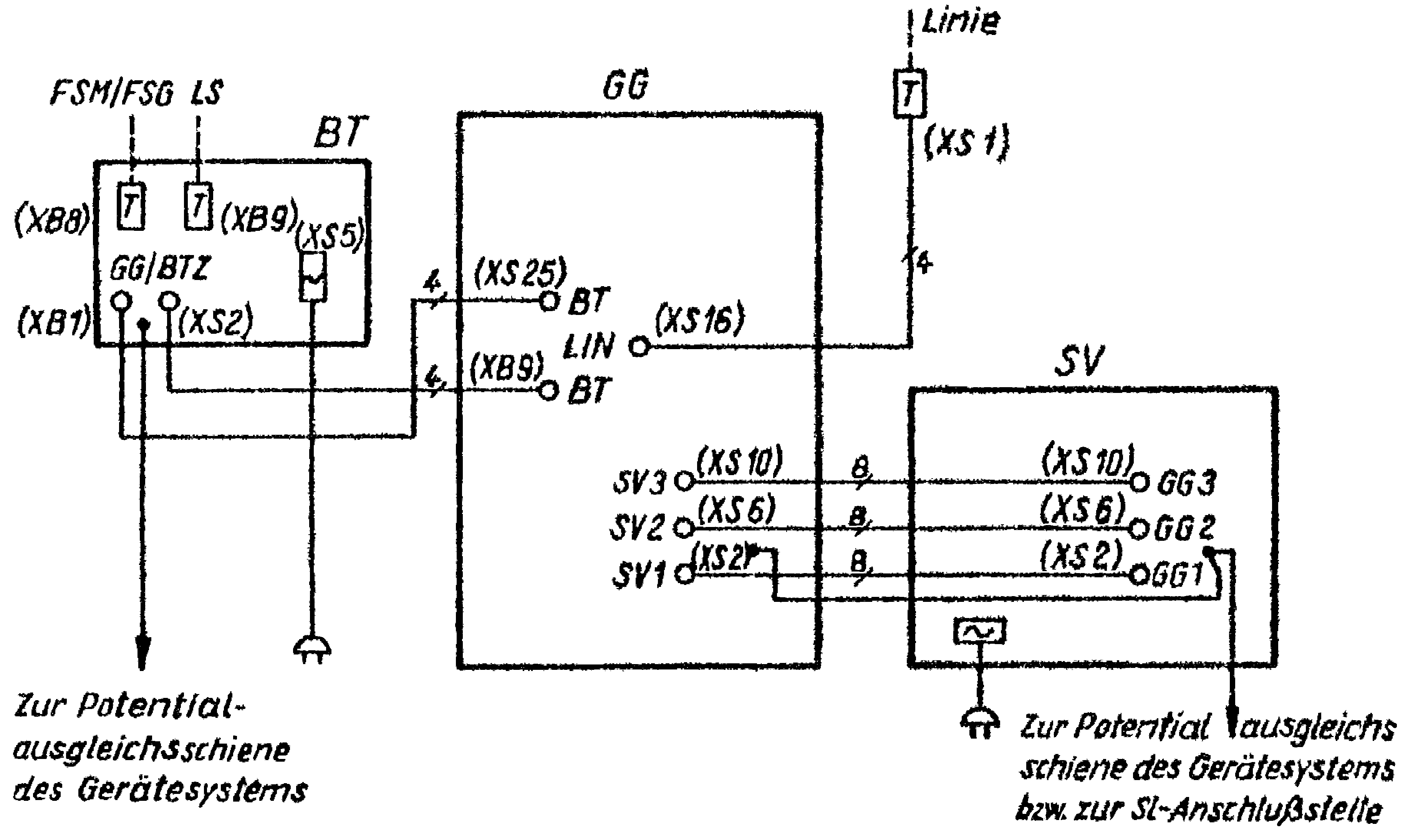

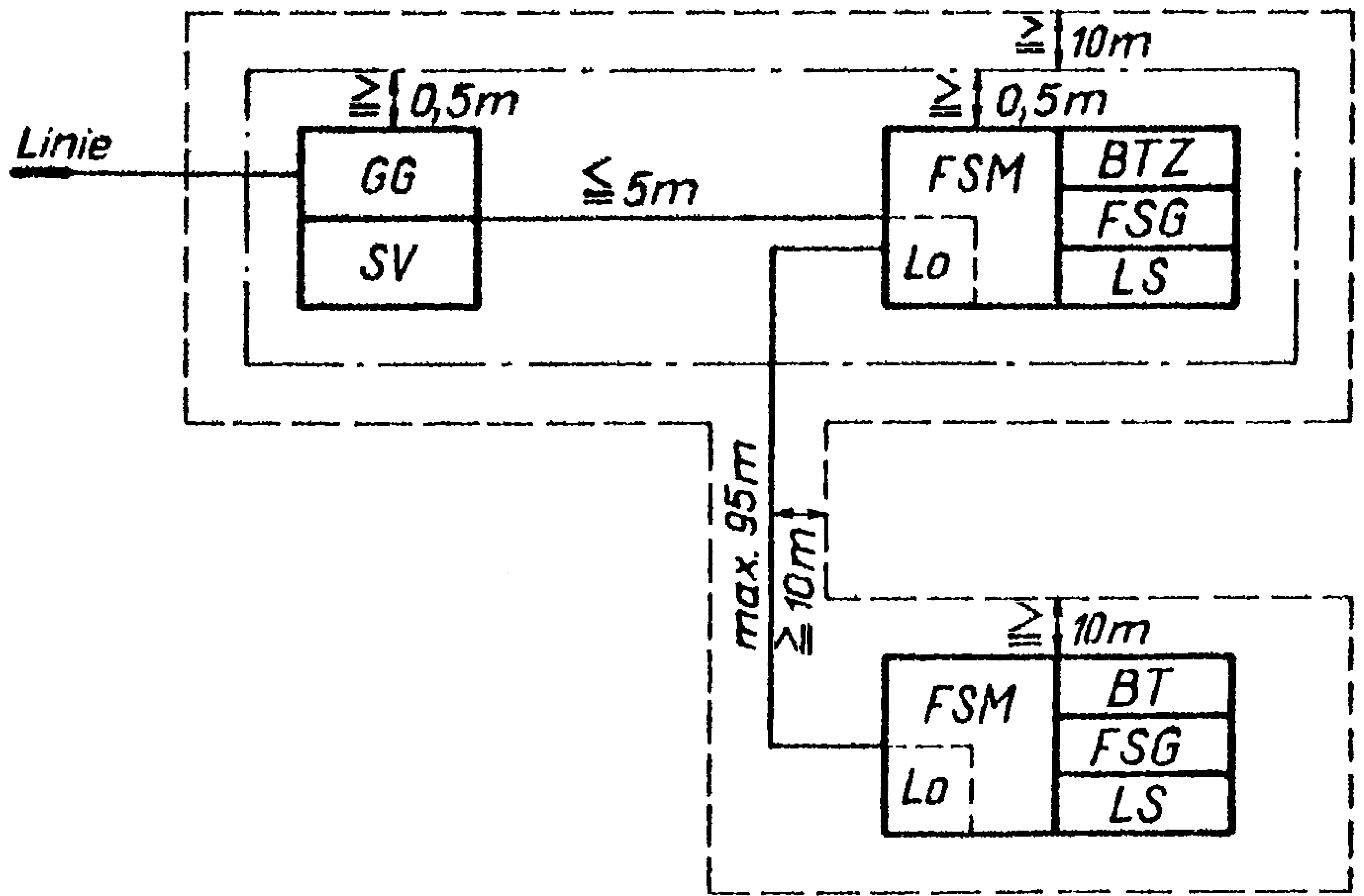

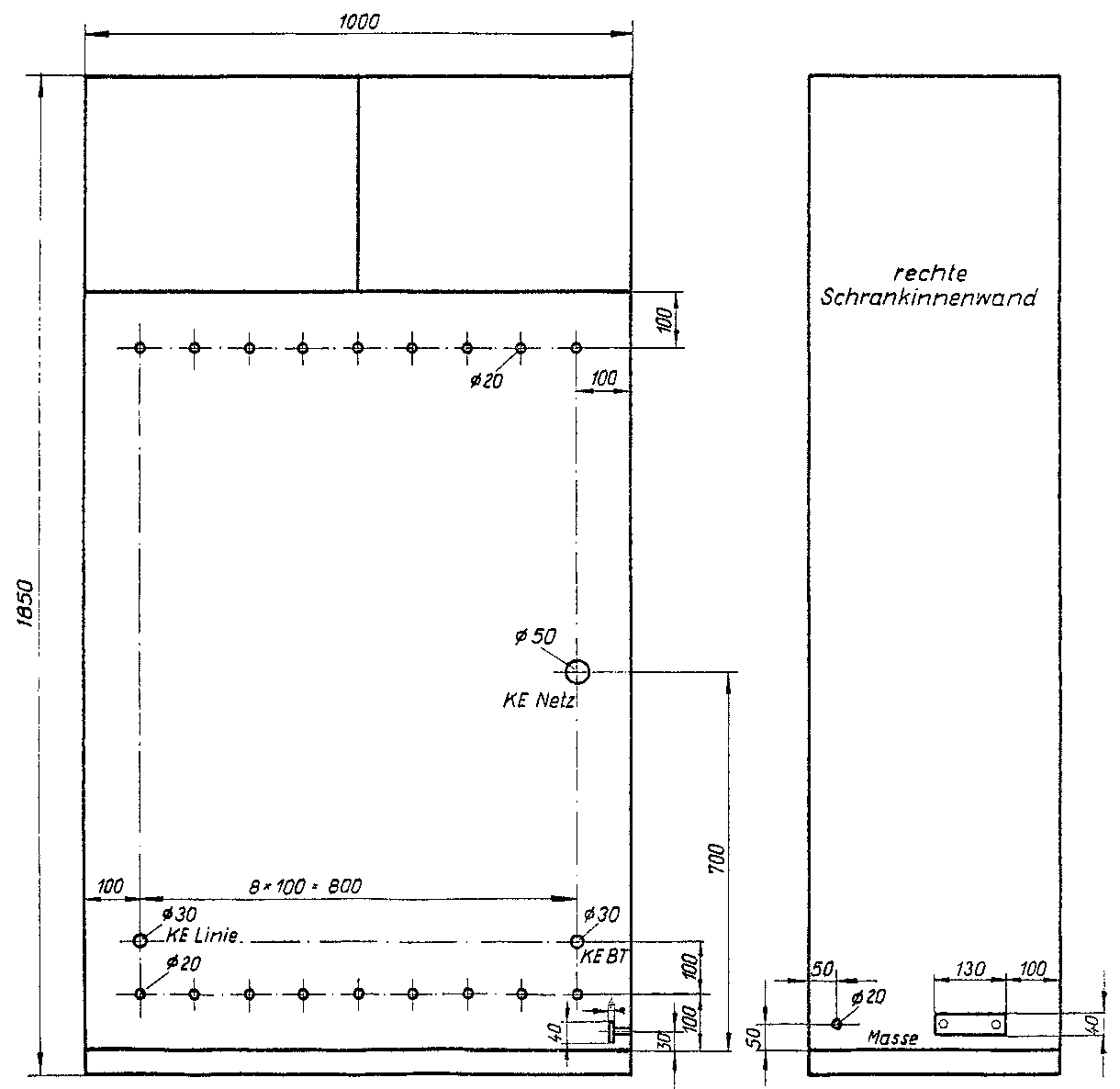

Bild 1 Verkabelung des Gerätesystems (Grundvariante)

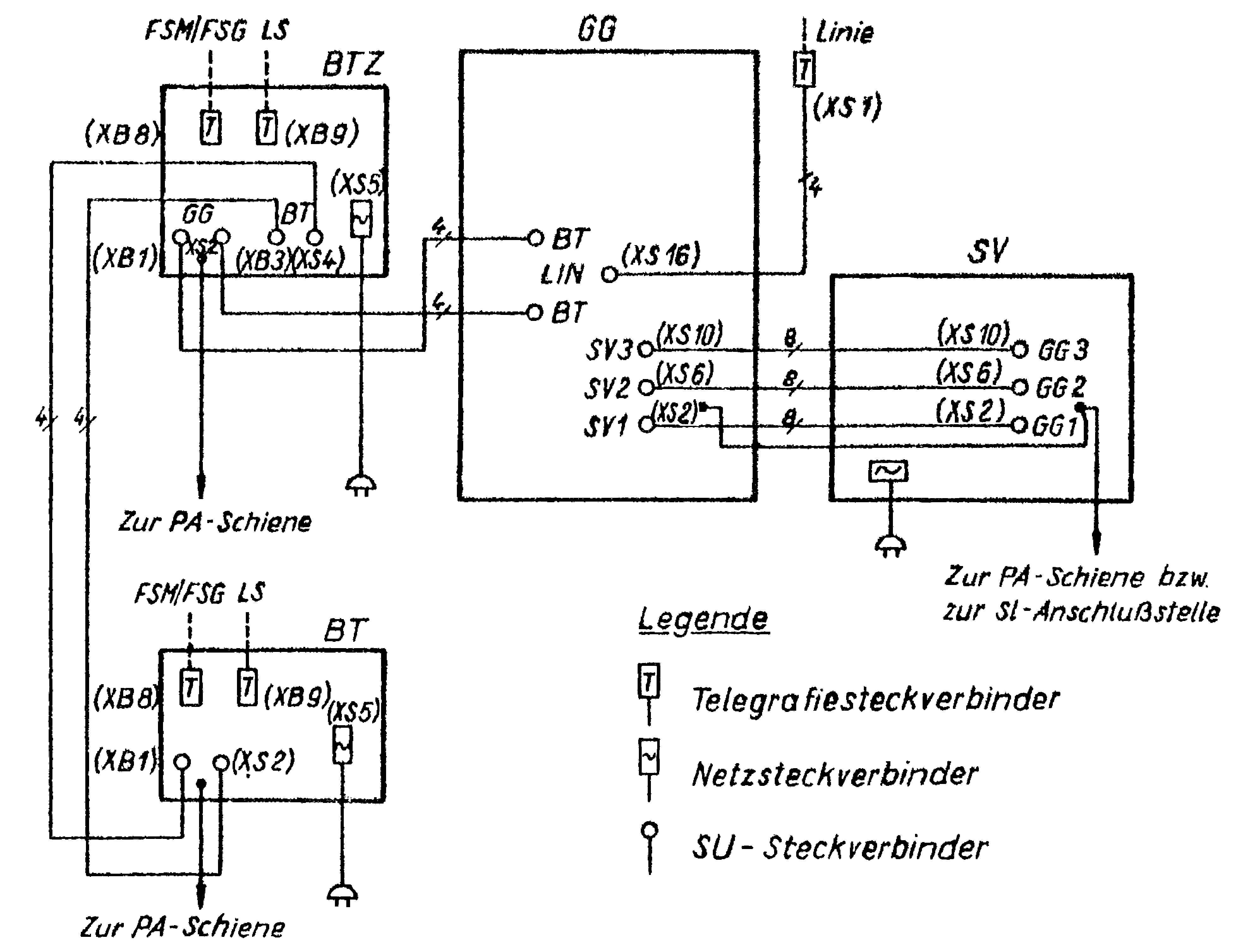

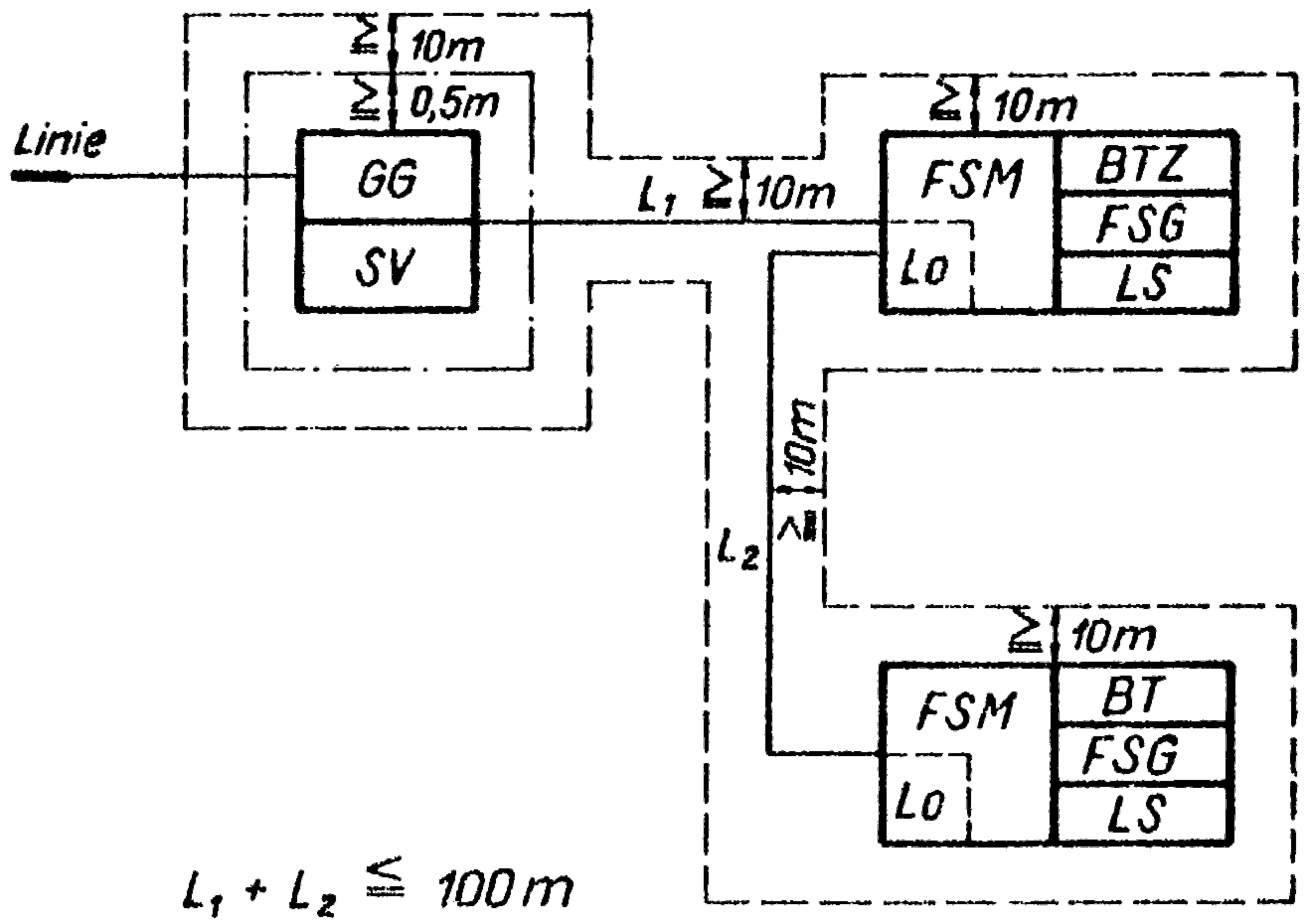

Bild 2 Verkabelung des Gerätesystems (Aufbauvariante)

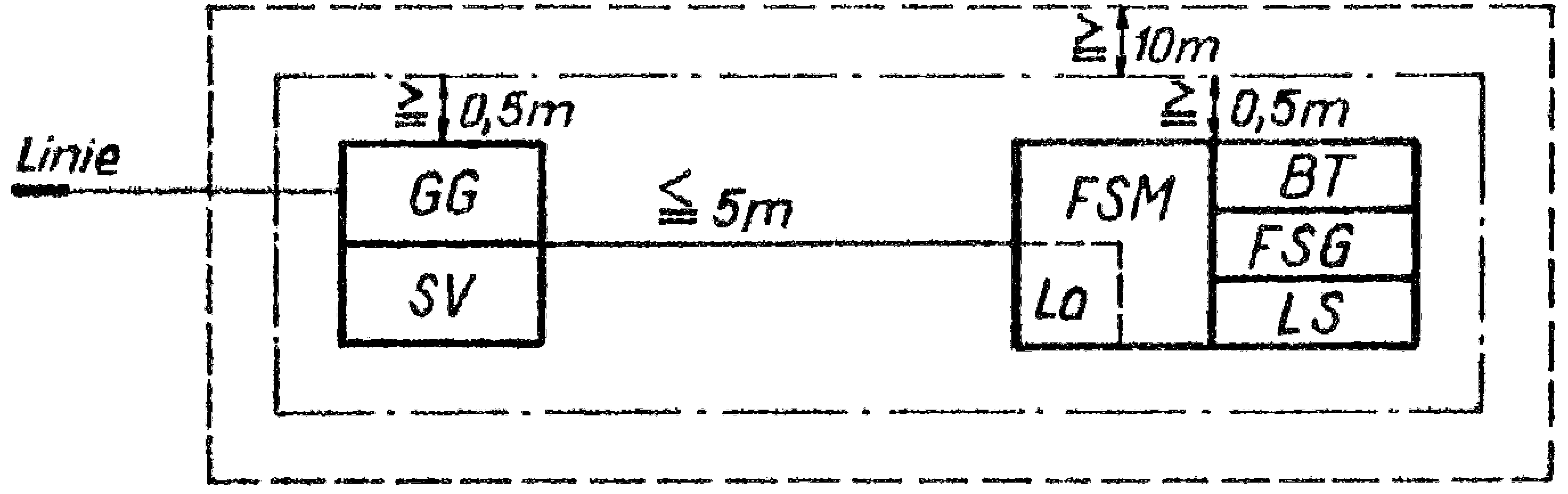

Bild 3 Aufstellung Variante 1

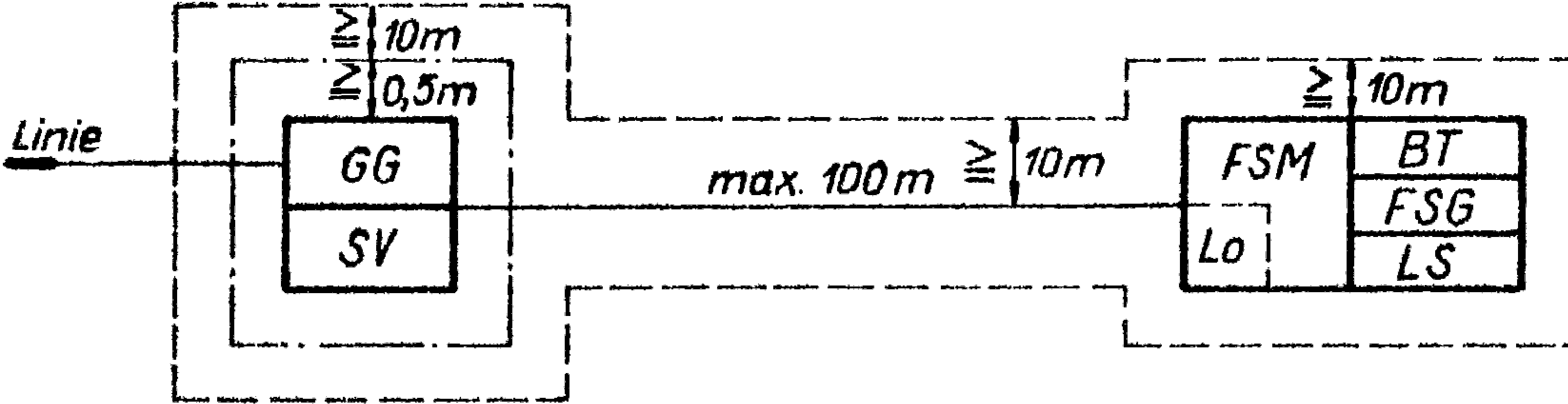

Bild 4 Aufstellung Variante 2

Bild 5 Aufstellung Variante 3

Bild 6 Aufstellung Variante 4

Bild 7 Abstände T 310/50 -Fs-Endplatz

Bild 8 Abstände zweier-Geräte T 310/50

(nebeneinander) mit Fs-Endplätzen.

Bild 9 Abstände zweier-Geräte T 310/50

(gestapelt) von Fs-Endplätzen

Bild 10 Abstand zweier Fs-Standgehäuse

Bild 11 Abstand zweier Fs-Tischgehäuse

Bild 12 Anschlußstellen für Schutzleiter bzw.

Potentialausgleichsleitungen

Bild 13 Potentialausgleichsschiene des

Gerätesystems (Vorschlag)

Bild 14 Anschluß von Schutzleitern und Potential-

ausgleichsleitungen bei geringem Abstand

Bild 15 Anschluß von Schutzleitern und Potential-

ausgleichsleitungen bei größerem Abstand

Bild 16 Anschluß von Schutzleitern und Potential-

ausgleichsleitungen bei Stapelung mehrerer

Geräte

Bild 17 Leitungsführung Linienanschlußkabel und

Geräteanschlußleitung

Bild 18 Verbindung der Fs-Endstellentechnik

Bild 19 Kodierung Telegrafiestecker

Auf der Grundlage der "Sicherheits- und technischen Bestim-

mungen für den Einsatz kanalgebundener Chiffriertechnik in

stationären und mobilen Einrichtungen des Chiffrierwesens"

(GVS B 434-402/76) sowie der in den "Regelungen und Bestim-

mungen des Chiffrierwesens der DDR" (GVS B 434-401/76)

fixierten Forderungen an die Räume werden für die Installation

des Gerätesystems T 310/50 folgende Festlegungen für Aufstel-

lung und Verkabelung des Gerätesystems T 310/50 getroffen:

1. Gerätesystem und Fs-Endstellentechnik

1.1. Gerätesystem

Zum Gerätesystem gehören

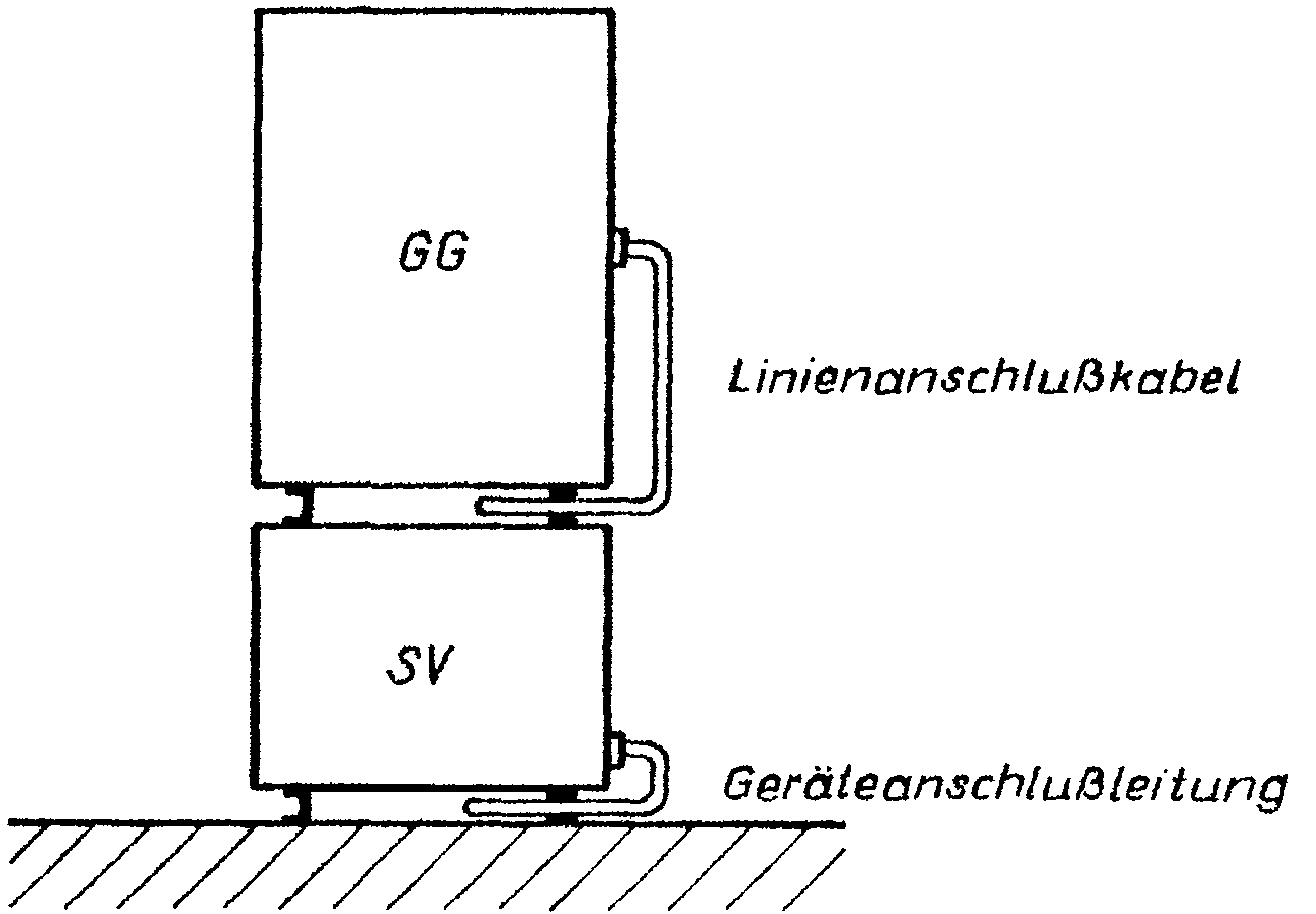

(1) In der Grundvariante

-1 Grundgerät (GG)

-1 Stromversorgung (SV)

-1 Bedienteil (BT)

-1 Kabelsatz bestehend aus

3 Verbindungskabel SV-GG (1 m, 8adrig)

2 Verbindungskabel BT/BTZ-GG (5 m, 4adrig)

1 Linienanschlußkabel (5 m, 4adrig)

1 Schutzleiter (1 m)

1 Schutzleiter (3 m)

2 Geräteanschlußleitungen (2 m)

(2) in der Aufbauvariante

- die Teile der Grundvariante

- 1 Zusatzbedienteil (BTZ)

- zusätzlich Kabel für Anschluß BTZ

2 Verbindungskabel BTZ-BT (30 m, 4adrig)

1 Geräteanschlußleitung (2 m)

Die prinzipielle Zusammenschaltung ist in Bild 1 und 2

dargestellt.

1.2. Fs-Endstellentechnik

Zur Fs-Endstellentechnik gehören

- modifizierte Fernschreibmaschine (FSM) T 51 oder T 63

im Stand- oder Tischgehäuse mit Anbaulocher T 52

Modifizierung:

. eingebaute Druckerfallensperre

. ohne Papierstörungssignal-Einrichtung

. ohne Zweifarbschreibeinrichtung

. geschirmtes Linienkabel gemäß Montagevorschrift

(Anlage 2)

. mit Ferneinschaltung (nur bei Standleitungsbetrieb)

- modifizierter Lochstreifensender (LS) T 53/4/ T 53/5/,

T 53/6, T 53/7 ab Baujahr 1972

Modifizierung:

. ohne Gegenschreibeinrichtung bzw. Änderung an

der Gegenschreibeinrichtung (Anlage 3)

. geschirmtes Linienkabel gemäß Montagevorschrift

(Anlage 2)

- modifiziertes Fernschaltgerät (FSG) T 57/4 oder T 57/8

Modifizierung:

. geschirmtes Linienanschlußkabel noch Montagevorschrift

(Anlage 2)

. 8poliger Telegrafiestecker nach Montagevorschrift

(Anlage 2)

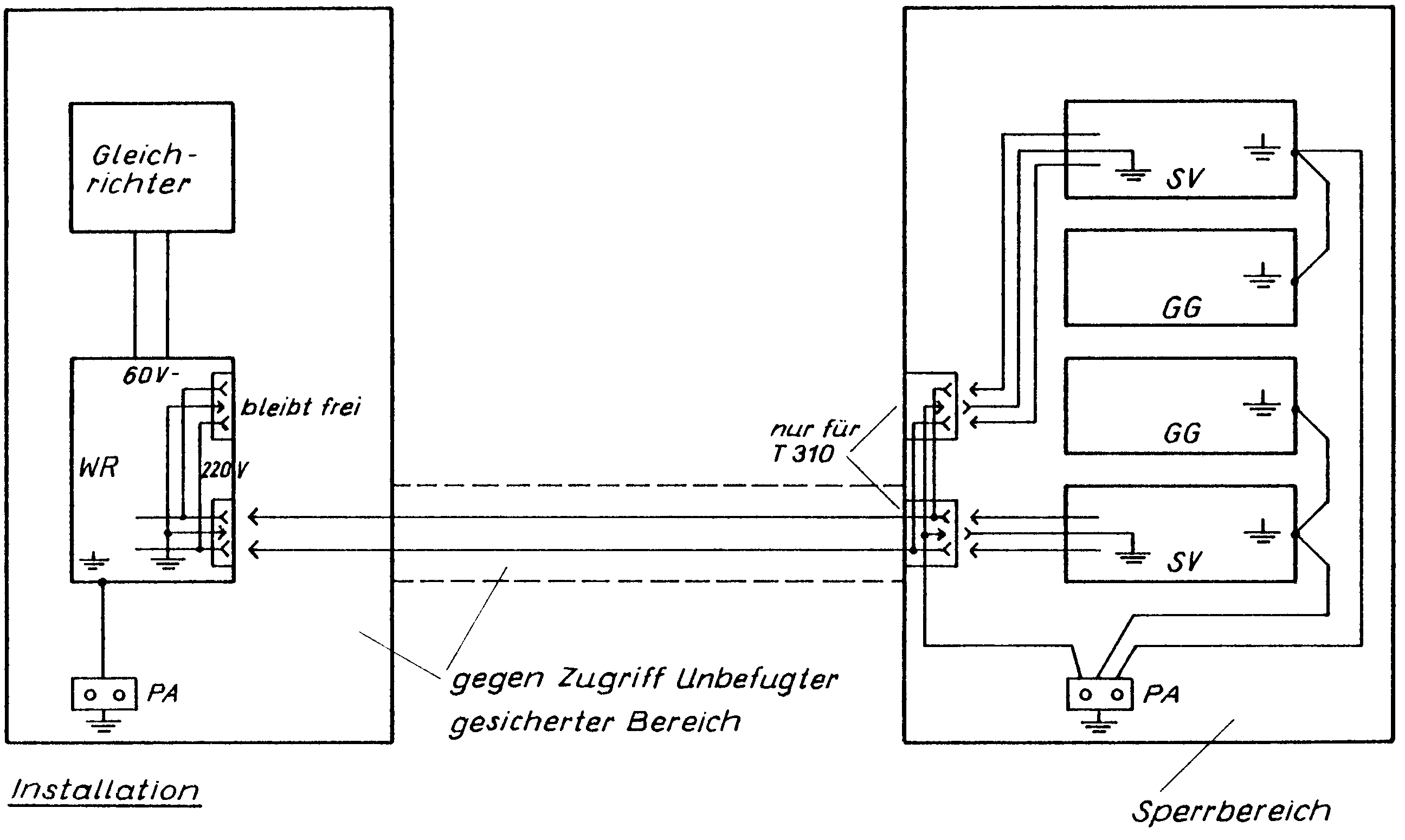

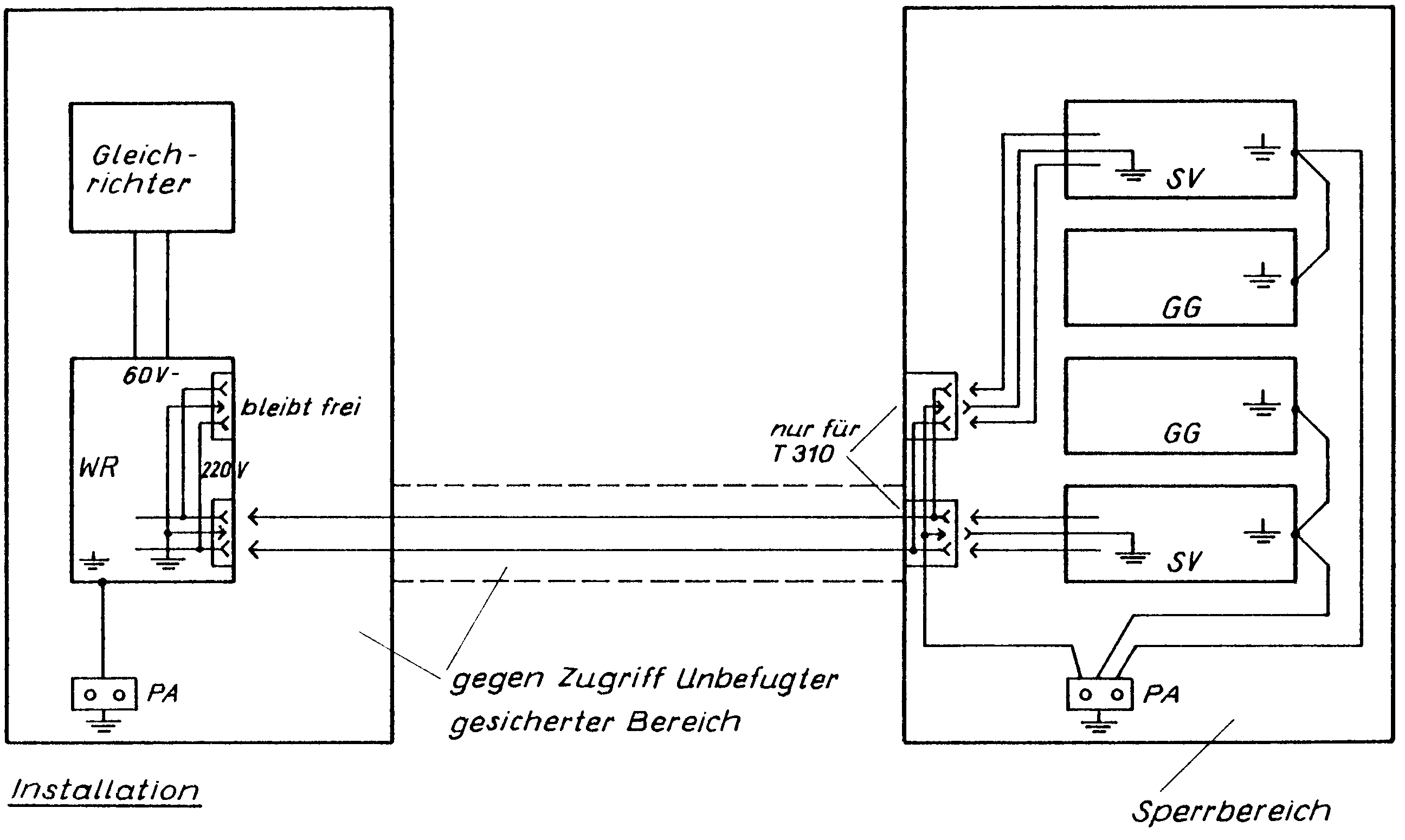

2. Aufstellung des Gerätesystems und der Fs-Endstellentechnik

GG und SV müssen grundsätzlich Im Sperrbereich betrieben

werden. Die Fernschreib- (Fs-) Endstellentechnik einschließ-

lich BT/BTZ kann im Sperrbereich betrieben werden.

Der Abstand der Grenze der kontrollierten Zone von der

Grenze des Sperrbereiches muß mindestens 10 m betragen.

Bei Betrieb der Fs-Endstellentechnik mit BT/BTZ außerhalb des

Sperrbereiches muß der Abstand der Fs-Endstellentechnik mit

BT/BTZ einschließlich der zugehörigen Verbindungskabel von

der Grenze der kontrollierten Zone mindestens 10 m betragen.

Der Abstand kann für die Verbindungskabel GG-BT/ßTZ und

BT-BTZ auf 2 m verringert werden, wenn diese Kabel in

metallischen Rohren verlegt werden.

Anmerkung:

Das metallische Rohr ist mindestens beidseitig, anzustreben

ist mehrfach, mit dem Potentialausgleichssystem (PA-System)

nach TGL 200-0602 zu verbinden.

(Kurzestmögliche elektrisch leitende Verbindung mit nächst-

liegenden metallischen Rohren bzw. Baukonstruktionsteilen,

die im PA-System einbezogen sind.)

Unabhängig von der konkreten Aufstellungsvariante können SV

und GG über- oder nebeneinander so aufgestellt werden, daß

die Bedienelemente frei zugängig sind und ggf. das Instand-

setzungspersonal freien Zugang zu den Geräten hat.

Das BT bzw. BTZ steht stets am Fs-Endplatz. Es werden fol-

gende Aufstellungsvarianten unterschieden:

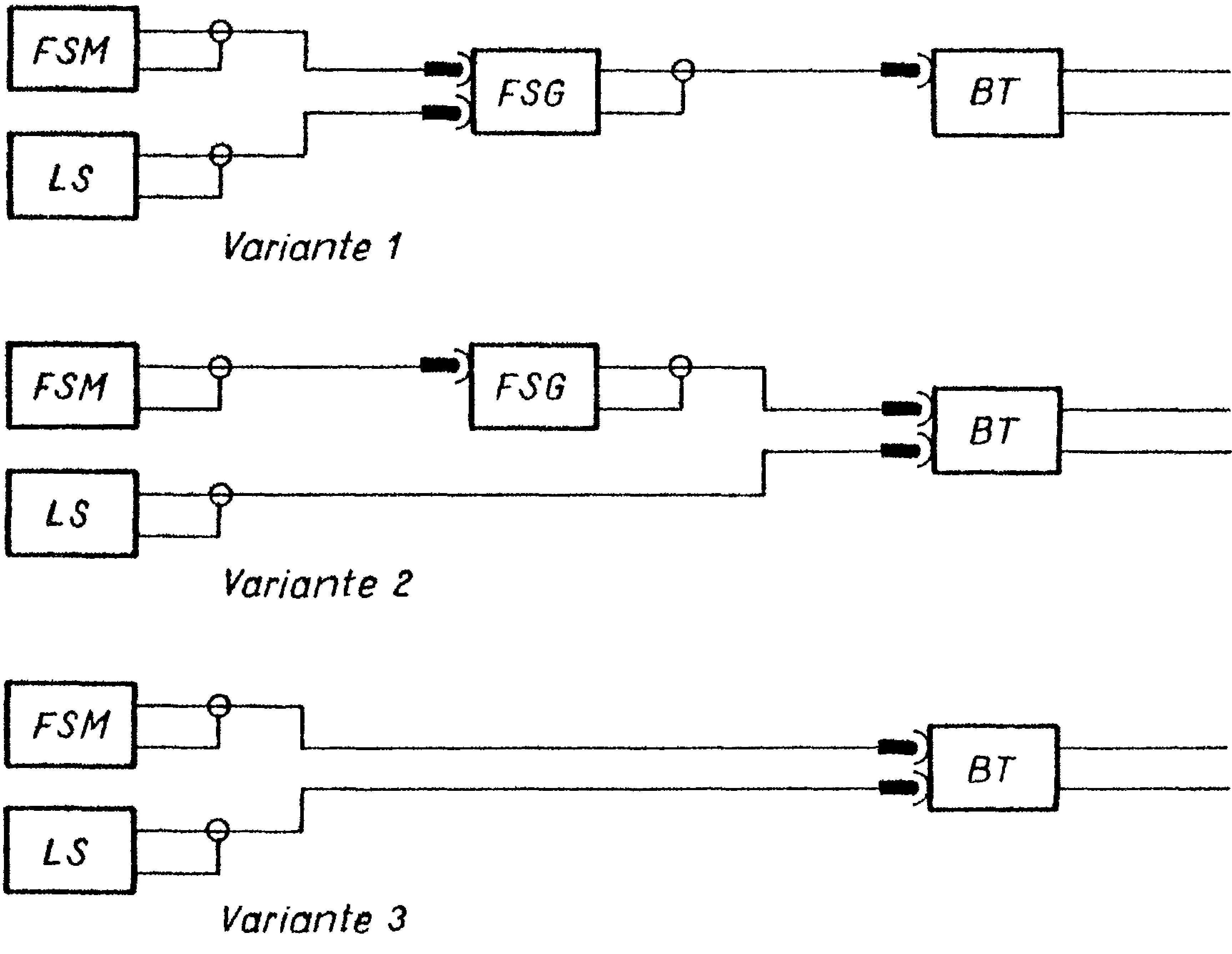

Variante 1: GG, SV, BT und Fs-Endplatz befinden sich in

einem Raum im Sperrbereich (Bild 3).

Variante 2: GG und SV befinden sich im Sperrbereich. BT und

Fs-Endplatz in einem anderen Raum außerhalb des

Sperrbereiches (Bild 4).

Variante 3: GG, SV, BTZ und ein Fs-Endplatz befinden sich in

einem Raum im Sperrbereich, BT und ein zweiter

Fs-Endplatz in einem anderen Raum außerhalb des

Sperrbereiches (Bild 5).

Variante 4: GG und SV befinden sich im Sperrbereich, BTZ mit

einem Fs-Endplatz und BT mit einem zweiten Fs-

Endplatz in zwei getrennten Räumen außerhalb des

Sperrbereiches (Bild 6).

Bei der Aufstellung mehrerer Gerätesysteme T 310/50 mit End-

stellentechnik sind die Varianten 1 bis 4 sinngemäß anzuwenden.

Für alle genannten Varianten ergeben sich folgende Forderungen

für die Aufstellung:

(1) GG und SV sind isoliert zur Erde aufzustellen

(Isolationswiderstand ≥ 1 MOhm)

(2) GG/SV und Fs-Endplatz mit BT/BTZ sind - außer in den

Varianten 2 und 4 - nebeneinander oder hintereinander

aufzustellen. Es ist zu beachten, daß ein Biegeradius

der Verbindungskabel SV-GG von 0,1 m nicht unter-

schritten wird.

(3) Der Abstand der Geräte GG/SV und des Fs-Endplatzes mit

BT/BTZ von Wänden, anderen systemfremden Geräten (auch

offenen Fs-Endplätzen), Anlagen und Kabeln (auch im

Fußboden verlegte) sowie von Heizungs- und Wasserlei-

tungsrohren muß mindestens 0,5 m betragen.

Anmerkung:

Für die Abstände der Geräte GG/SV, des Fs-Endplatzes mit

BT/BTZ und aller Verbindungskabel zu anderen Chiffriergeräten

und zugehöriger peripherer Technik gelten die Festlegungen

- der "Sicherheits- und technischen Bestimmungen für den

Einsatz kanalgebundener Chiffriertechnik in stationären und

mobilen Einrichtungen des Chiffrierwesens" (GVS B 434-402/76)

und

- der für die einzelnen Chiffriergeräte erlassenen Vorschriften,

sofern mehr als 0,5 m gefordert werden.

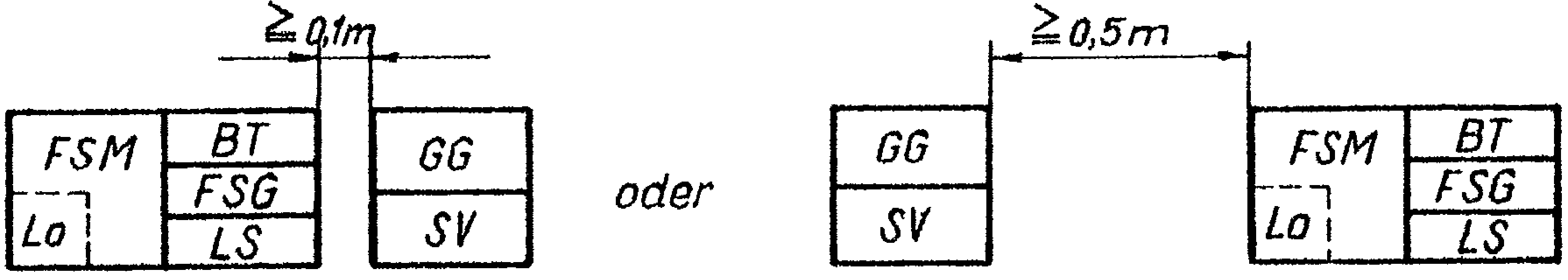

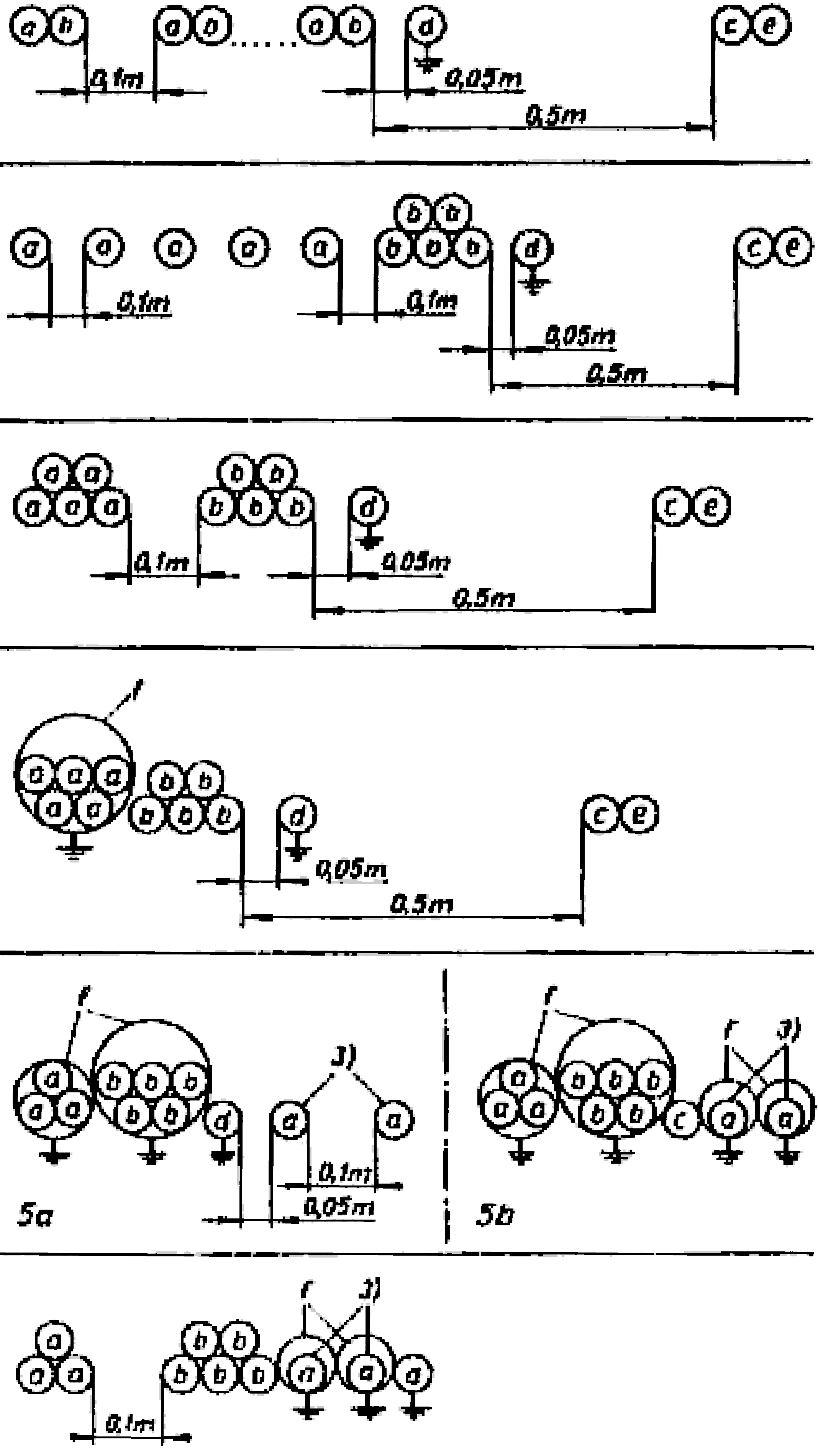

(4) Der Fs-Endplatz ist entweder links in einem Abstand von

mindestens 0,1 m von T 310/50 oder rechts in einem Abstand

von mindestens 0,5 m von T 310/50 aufzustellen (Bild 7).

Bei Hintereinanderaufstellung beträgt der Mindestabstand

0,5 m.

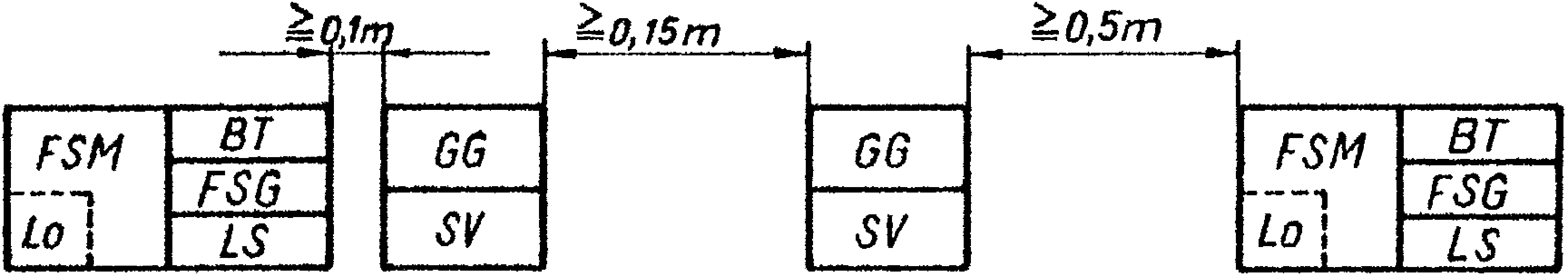

(5) Sind in einem Raum zwei oder mehr Geräte T 310/50 mit zu-

gehöriger Fs-Endstellentechnik zu installieren, ist zu

unterscheiden, ob die Geräte nebeneinander aufgestellt

oder gestapelt werden.

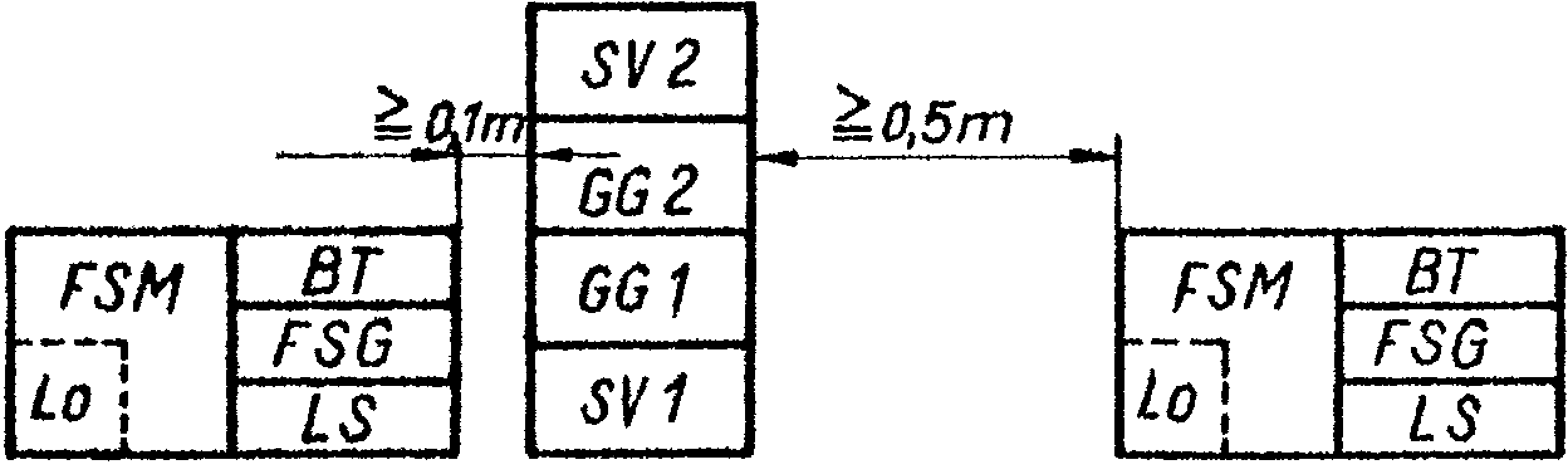

Bei Nebeneinanderaufstellung ist zwischen den Geräten

T 310/50 ein Abstand von mindestens 0,15 m zu gewähr-

leisten (Bild 8). Die Aufstellung der zugehörigen Fs-

Endplätze hat nach (3) zu erfolgen. Bei Stapelung ist

von unten nach oben die Reihenfolge SV1, GG1, GG2, SV2

einzuhalten. Die Abstände der Fs-Endplätze richten sich

nach (3) (Bild 9).

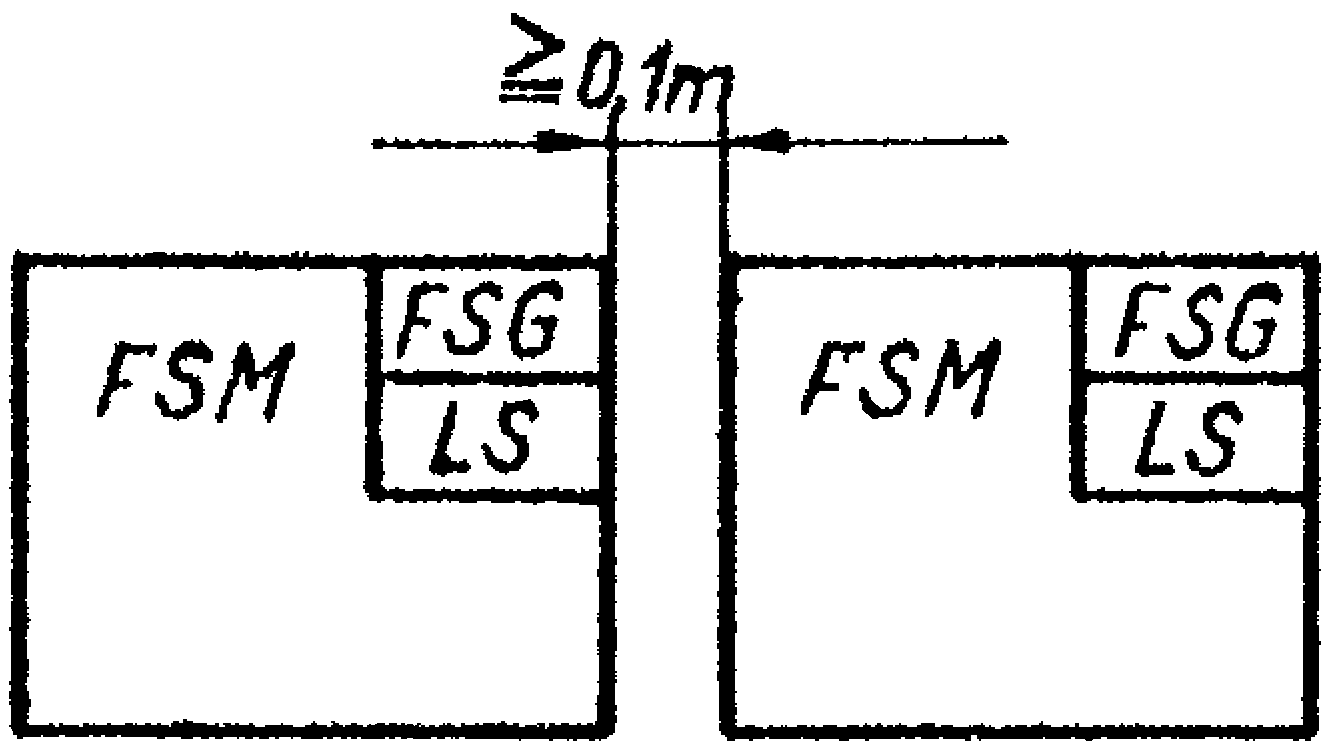

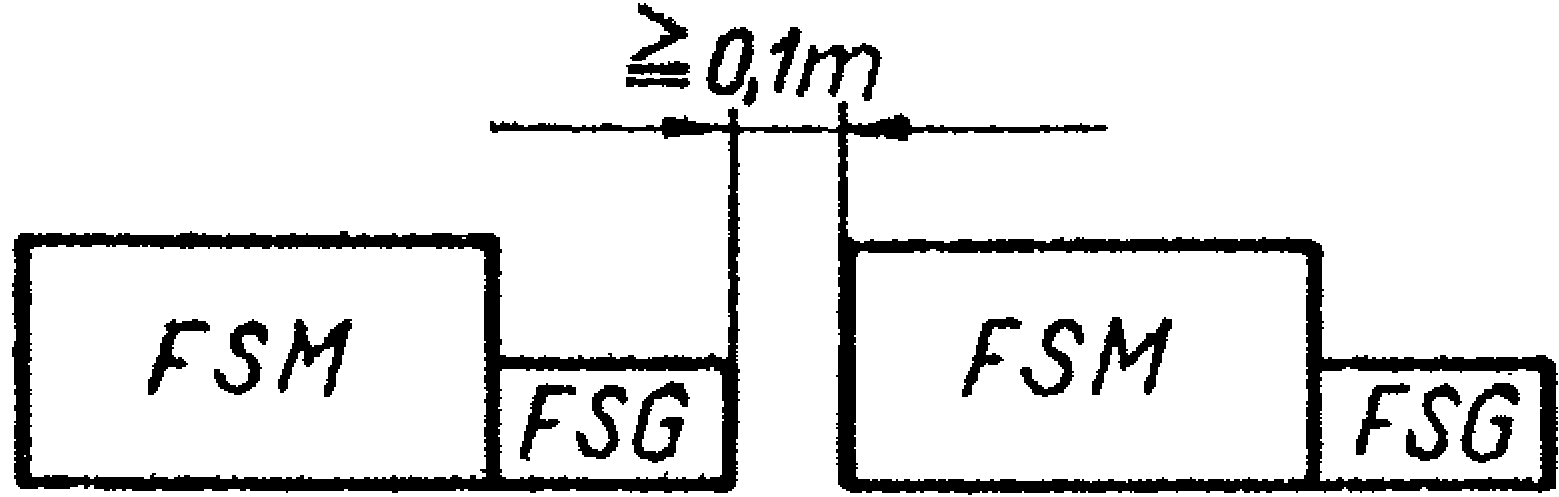

(6) Werden mehrere Fs-Endplätze nebeneinander aufgestellt,

ist bei Verwendung von Fs-Standgehäusen zwischen ihnen

ein Abstand von mindestens 0,1 m einzuhalten (Bild 10).

Bei Verwendung von Fs-Tischgehäusen ist das FSG rechts

neben der FSM aufzustellen. Zwischen benachbarten Fs-End-

plätzen muß ein Abstand von mindestens 0,im gewährleistet

werden (Bild 11).

3. Verkabelung des Gerätesystems und der Fs-Endstellentechnik

3.1. Schutzleiteranschluß und Potentialausgleich

Alle Geräte des Gerätesystems T 310/50 - außer GG - und der

Fs-Endstellentechnik - außer FSG - sind durch zusätzliche

Schutzleiter bzw. Potentialausgleichsleitungen mit der

Potentialausgleichsschiene des Gerätesystems zu verbinden

(örtlicher Potentialausgleich). Das GG ist durch Schutzleiter

mit der SV zu verbinden.

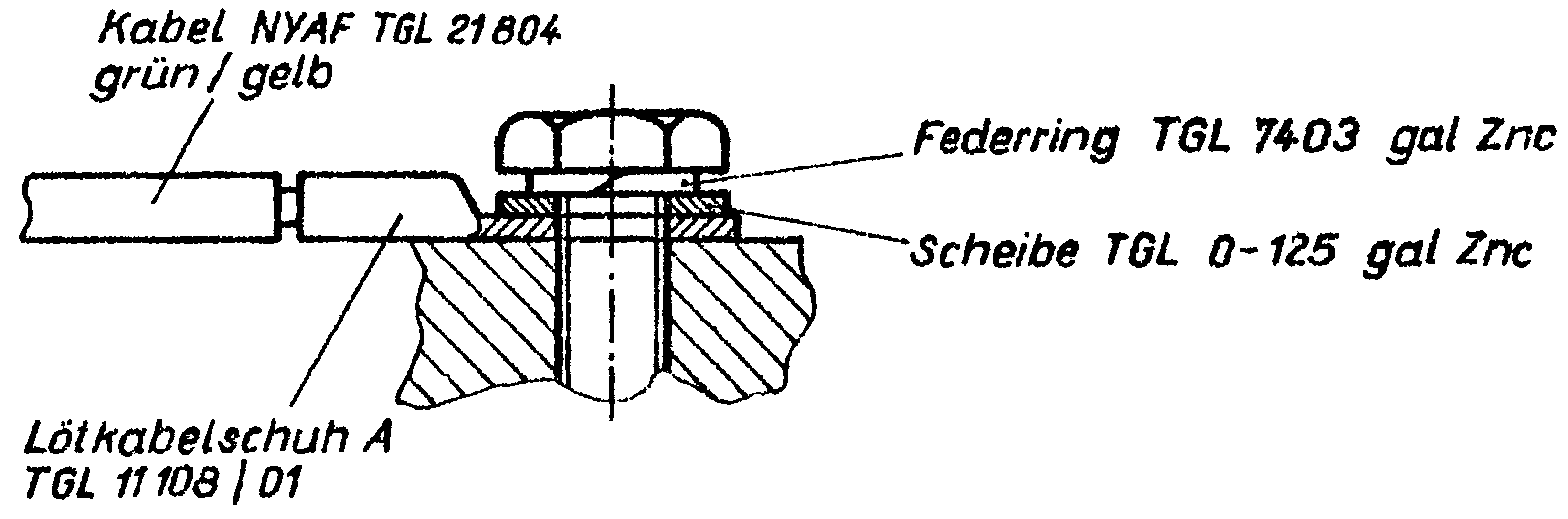

(1) Nachfolgende Anschlußstellen sind für den Anschluß des

zusätzlichen Schutzleiters bzw. der Potentialausgleichs-

leitung an den einzelnen Geräten vorgesehen:

- SV: Schutzleiteranschluß (M5) am Anschlußkasten

- GG: Schutzleiteranschluß (M5) am Anschlußkasten

- BT/BTZ: Schutzleiteranschluß (M4) an der Rückwand

- FSM modifiziert: hintere Schraube (M5 x 20; Teil 9219)

der Baugruppe Empfänger und Getriebe

- LS modifiziert: von unten ohne Lösen des Bodenblechs

zugängige Schraube (M4 x 12; Teil 9200)

(2) An diese Anschlußstellen sind nach Entfernen einer even-

tuell vorhandenen Lackschicht Kabel NYAF 4,0 mm2 gn/ge

TGL 21804 mit Lötkabelschuhen, Scheiben und Federringen

anzuschließen (Bild 12).

(3) Die Schutzleiteranschlußstellen von SV und GG sind mittels

des mitgelieferten und auf die nötige Länge gekürzten

Schutzleiters miteinander zu verbinden. Die Schutzleiter-

anschlußstelle der SV ist zusätzlich mittels Kabel

NYAF 4,0 mm2 gn/ge TGL 21804 mit der Potentialausglelchs-

schiene des Gerätesystems zu verbinden.

Zwischen den bei den Lötkabelschuhen an der Schutzleiteran-

schlußstelle der SV ist eine Scheibe TGL 0-125 anzuordnen.

(4) Die Potentialausgleichsleitungen bzw. Schutzleiter sind

so kurz wie möglich anzufertigen, sternförmig auf die

Potentialausgleichsschiene des Gerätesystems zu führen

und mit Lötkabelschuhen, Scheiben, Federringen und Schrau-

ben entsprechend Bild 12 anzuschließen.

An die Potentialausgleichsschiene des Gerätesystems

dürfen keine anderen systemfremden Geräte, Anlagen und

Kabel angeschlossen werden.

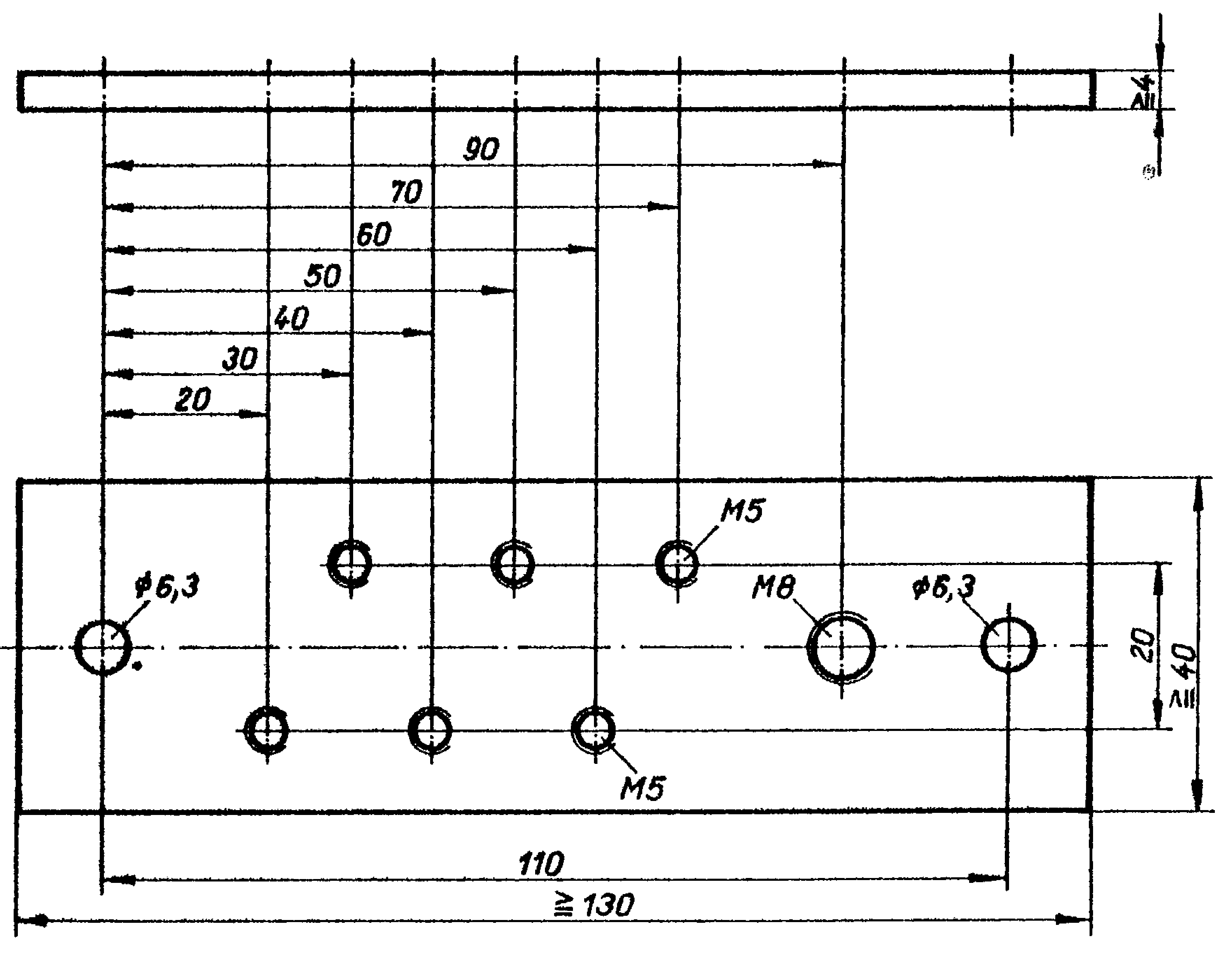

(5) Die Potentialausgleichsschiene des Gerätesystems

(Vorschlag siehe Bild 13) ist aus Bandstahl, feuerver-

zinkt, herzustellen und isoliert gegen andere Anlagen-

teile an kontrollierbarer Stelle am Stand- bzw. Tisch-

gehäuse (bei FSM T 63 mit Metallgehäuse am Tisch hinter

der Maschine) zu befestigen (ggf. mit Distanzstücken).

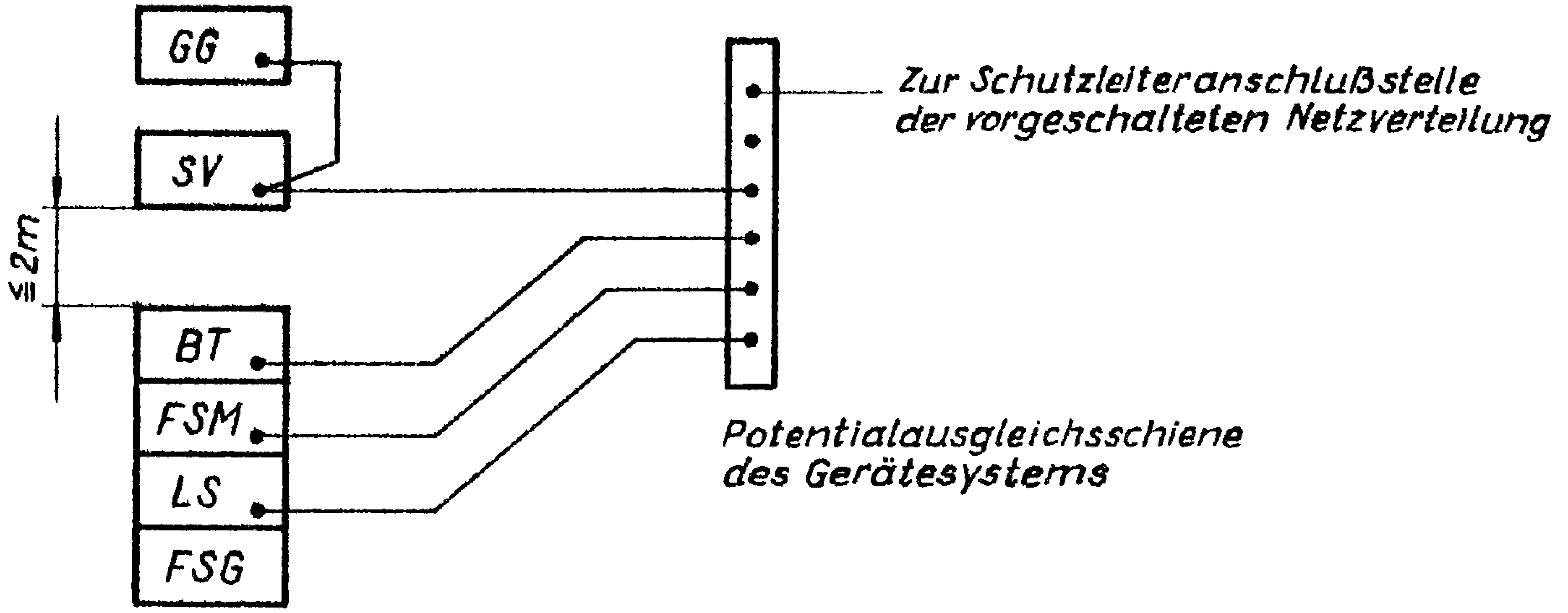

(6) Die Potentialausgleichsschiene des Gerätesystems ist mit

Kabel NYAF ≥ 4,0 mm2 gn/ge TGL 21804 mit Lötkabelschuhen,

Scheiben, Federringen und Schrauben M8 (Bild 12) auf

kürzestem Wege an die Schutzleiteranschlußstelle der vor-

geschalteten Netzverteilung anzuschließen (Bild 14).

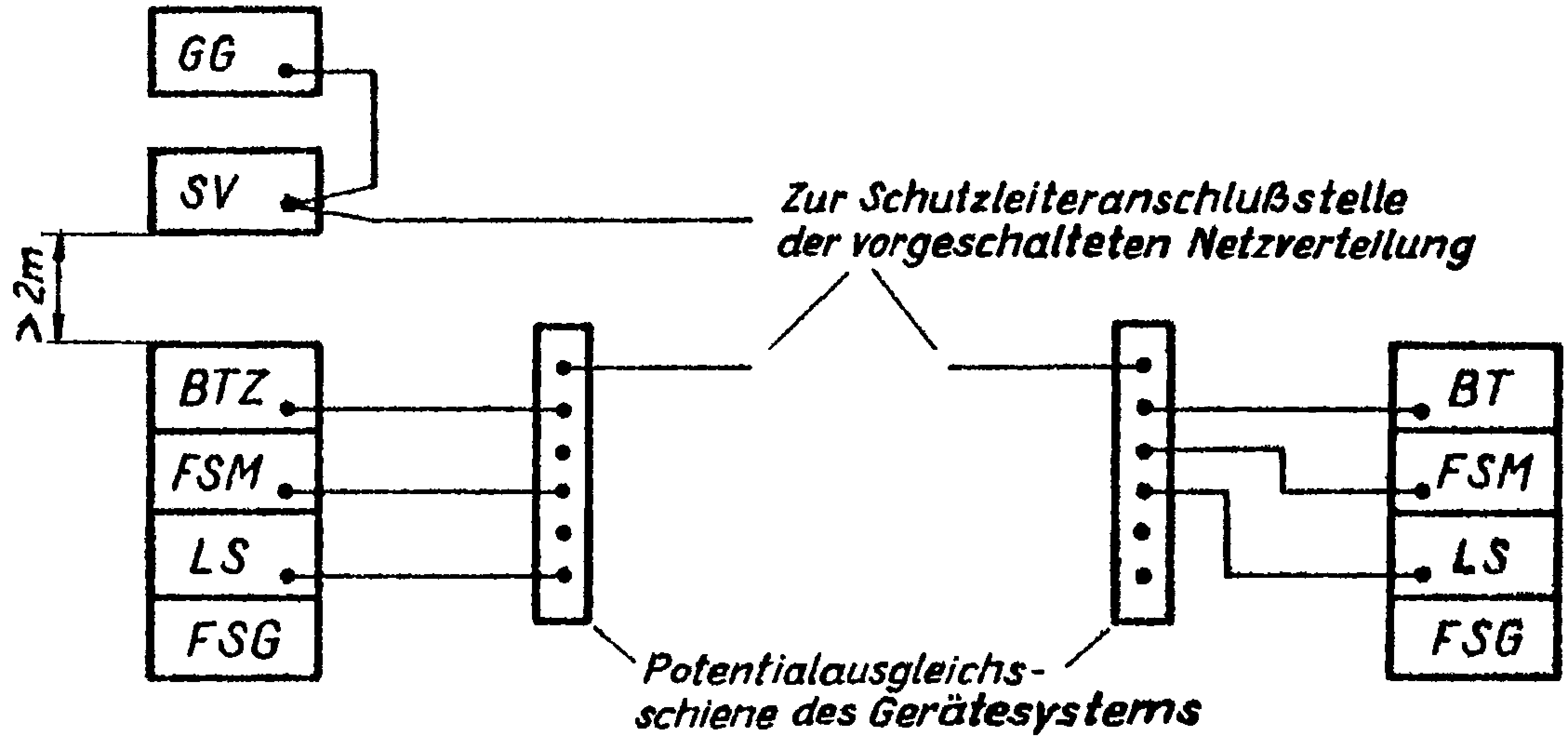

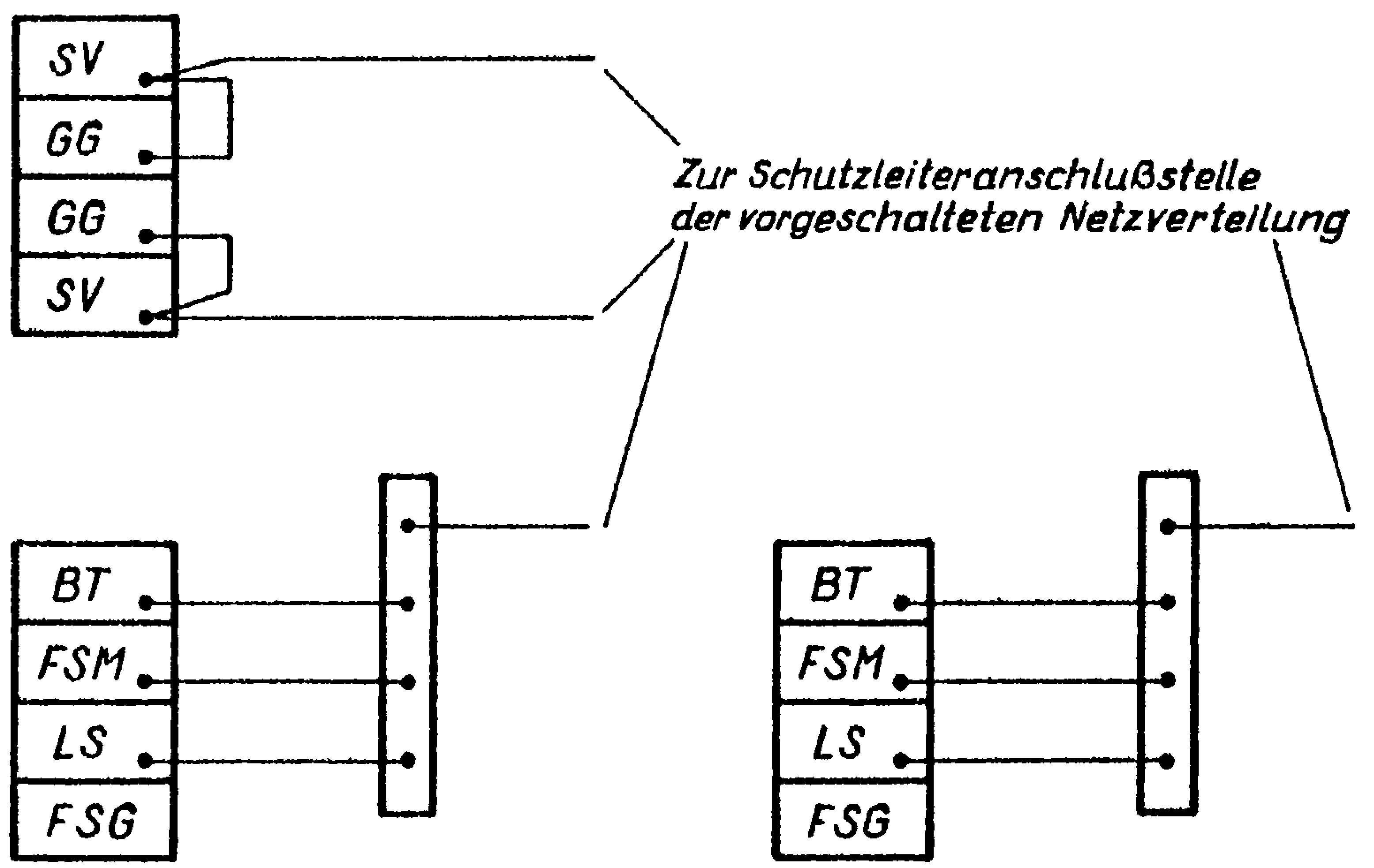

(7) In den Aufstellungsvarianten mit Abständen größer als 2 m

zwischen GG/SV und zugehöriger Fs-Endstellentechnik mit

BT/8TZ sowie bei Stapelung mehrerer Geräte T 310/50 sind

GG/SV nicht mit an die Potentialausgleichsschiene des

Gerätesystems anzuschließen.

Statt dessen ist der Schutzleiteranschluß der SV mit

Schutzleiter nach (2) auf kürzestem Wege an die Schutz-

leiteranschlußstelle der vorgeschalteten Netzverteilung

anzuschließen (Bilder 15 und 16).

(8) Der Widerstand zwischen den Anschlußstellen der an einer

Potentialausgleich$schiene des Gerätesystems angeschlos-

senen Geräte muß kleiner als 0,2 Ohm sein.

(9) Die Einhaltung der geltenden Bestimmungen für Schutzmaß-

nahmen in elektrotechnischen Anlagen (insbesondere

TGL 200-0602, TGL 200-0603 und TGL 33 373) ist in vollem

Umfang durch den Nutzer des Gerätesystems T 310/50 zu

sichern.

3.2. Verbindung der Teile des Gerätesystems T 310/50

Das Gerätesystem T 310/50 ist nur mit den Verbindungskabeln

des Kabelsatzes bzw. bei größeren Absetzentfernungen mit

Kabeln nach Montagevorschrift (Anlage 1) zu verkabeln.

(1) GG und SV sind durch die drei Kabel zu je l m mit

8poligem Steckverbinder zu verbinden (Bilder 1 und 2).

(2) GG ist mit BTZ/BT und BTZ mit BT durch je zwei Kabel mit

4poligem Steckverbinder zu verbinden (Bilder 1 und 2).

Verbindungskabel (5 m) mit beidseitigem Schirmanschluß

sind durch je ein Stück roten Isolierschlauchs an bei

den Kabelenden besonders gekennzeichnet.

- Wird bei der Kabellänge 5 m (Grundvariante) nicht die

volle Länge benötigt, ist der Rest in Ringen zu legen.

Die Ringe sind nicht in unmittelbarer Nähe der Anschlüsse

von GG/SV bzw. BT/BTZ auszulegen.

- Bei größeren Absetzentfernungen sind die Verbindungskabel

nach Montagevorschrift (Anlage 1) zu fertigen.

- Die Verbindungskabel sind in einem Abstand von mindes-

tens 0,5 m von systemfremden Kabeln und Leitungen (Netz,

Linie, Telefon, Licht, Wasserleitung, sonstige system-

fremde Kabel und Leitungen) zu verlegen.

- Der Abstand von 0,5 m kann auf 0,05 m verringert werden,

wenn beide Verbindungskabel in einem metallischen Rohr

gefÜhrt werden (siehe Anmerkung Seite 10).

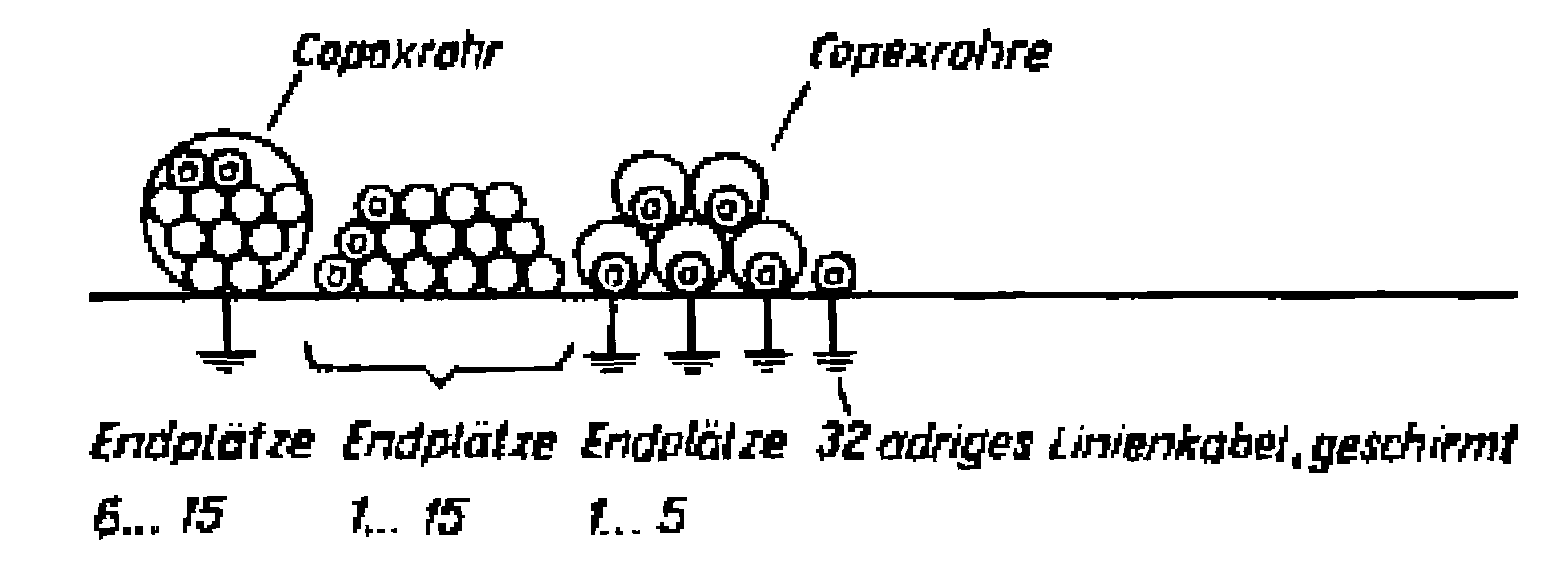

- Werden die Verbindungskabel mehrerer abgesetzter Fs-

Endplätze in Kabeltrassen zu den entsprechenden GG

geführt, ist zwischen den Verbindungskabeln verschie-

dener Systeme ein Abstand von 0,1 m einzuhalten.

- Der-Abstand kann verringert werden, wenn jeweils 2

Verbindungskabel eines Systems in einem metallischen

Rohr geführt werden (siehe Anmerkung Seite 10).

- Kreuzungen mit anderen Kabeln und parallele Führung

bei Durchbrüchen in einer Gesamtlänge von 1 m sind

zulässig.

(3) Das Linienanschlußkabel ist auf kürzestem Wege bei größt-

möglichem Abstand zu den Kabeln nach (1) und (2) zur

Linienanschlußdose zu führen (günstigste Leitungsführung

siehe Bild 17).

3.3. Verbindung der Fs-Endstellentechnik untereinander und

mit dem Gerätesystem T 310/50

(1) Die Zusammenschaltung der modifizierten Fs-Endstellen-

geräte (FSM, LS, FSG) und der Anschluß an das Geräte-

system T 310/50 kann in 3 Varianten nach Bild 18 er-

folgen (Variante 3 für festgeschaltete Standverbindungen

ohne FSG).

(2) Die Informationsleitungen von FSM, LS und FSG sind zu

schirmen und je noch Variante mit den zugehörigen Tele-

grafiesteckern zu versehen (Montagevorschrift Anlage 2).

(3) Adapter, Zwischenstecker, zusätzliche Anschlüsse (auch

am FSG) usw. sind nicht Zulässig.

3.4. Netzanschlüsse

(1) Ein Gerätesystem T 310/50 mit Fs-Endstellentechnik ist

stets nur aus einer Netzsteckdose des Raumes zu betreiben.

Die notwendige Verteilung ist bei Fs-Standgehäusen mittels

im Standgehäuse zu installierenden Verteilersteckdosen

(4 bzw. 5 Anschlüsse) zu realisieren.

In Konfigurationen mit Fs-Tischgehäusen sind Verteilungen

mit 4 Steckdosen bzw. 2 Dreifachsteckdosen zu verwenden.

Anmerkung:

Es sollte angestrebt werden, jedes Gerätesystem mit Fs-End-

stellentechnik aus einem separaten Stromkreis

(220 V Wechselspannung) zu speisen.

Werden mehrere Gerätesysteme mit Fs-Endstellentechnik in

einem Raum aufgestellt, so sollte für diese eine eigene

Unterverteilung installiert werden, deren Hauptzuleitung

direkt von der Niederspannungshauptverteilung herange-

führt wird.

(2) Bei größeren Absetzentfernungen kann die SV an eine

separate Netzsteckdose angeschlossen werden.

Anmerkung:

Es sollte angestrebt werden, für die SV und das BT/BTZ mit

Fs-Endstellentechnik den gleichen Außenleiter des Wechsel-

spannungsnetzes zu verwenden.

Die Speisung von SV bzw. BT/BTZ mit Fs-Endstellentechnik aus

Netzverteilungen, die aus zwei verschiedenen Trafostationen

gespeist werden, ist zu vermeiden.

Im Zweifelsfall sind bei abgesetzten Geräten, insbesondere bei

Installation in verschiedenen Gebäuden, Messungen des Potential-

ausgleichsstromes erforderlich, um Potentialverschleppungen

und Zerstörungen der Schirm- bzw. Schutzleiteranschlüsse zu

vermeiden (siehe auch Anlage 1, Anmerkung).

(3) Das Betreiben weiterer Verbraucher an obengenannten

Netzsteckdosen ist nicht gestattet.

(4) Das Netzanschlußkabel der SV ist auf kürzestem Wege bei

größtmöglichem Abstand zu anderen Kabeln zu verlegen

(günstigste Leitungsführung siehe Bild 17).

4. Sicherheitsbestimmungen

Funktionsbedingt fließt beim Gerätesystem T 310/50 ein erhöhter

Ableitstrom. Deshalb sind zur Gewährleistung der Sicherheit des

Bedieners außer dem in den Geräteanschlußleitungen mitgeführten

Schutzleiter zusätzliche Schutzleiter nach Punkt 3.1. vorgesehen.

(1) Vor Anschluß des Gerätesystems T 310/50 an das 220 V-Netz

sind die Schutzleiter gemäß Punkt 3.1. anzuschließen.

(2) Vor Lösen der Schutzleiteranschlüsse nach Punkt 3.1. ist

das Gerätesystem T 310/50 vom Netz zu trennen.

5. Ausnahmeregelung

Abweichungen von diesen Vorschriften bedürfen der vorherigen

Genehmigung durch das ZCO.

Anlage 1

Montagevorschrift für Verbindungskabel GG-BT/BTZ bzw. BTZ-BT

Zur Verbindung der genannten Geräte sind zwei gleiche Kabel

zu fertigen.

Kabeltyp: Fm-Plastschlauchleitung

H2Y(C)Y 4 x 1 x 0,22 mm2 TGL 24 451

Kabelstecker: 2RM14KPN4SCH1W1 +

Kabelbuchse: 2RM14KPN4G1W1 +

Die maximale Länge der Kabel

- GG-BT (Grundvariante)

- GG-BTZ-BT (Aufbauvariante)

beträgt 100 m, Die Abstufungen der Längen GG-BT/BTZ bzw.

BTZ-BT können im Rahmen der o. g. Grenze beliebig gewählt

werden. Die Kabel sind nur in der erforderlichen Länge zu

fertigen.

Zuordnung: Stecker Buchse

Stift 1 Hülse 1

Stift 2 Hülse 2

Stift 3 Hülse 3

Stift 4 Hülse 4

+ Kann über ZCO geplant werden.

Der Anschluß des Schirmes erfolgt beidseitig am Stecker bzw.

an der Buchse mittels Kontaktplatte.

Kabel mit beidseitigem Schirmanschluß sind besonders zu kenn-

zeichnen, vgl. Punkt 3.2.(2).

Auf ordnungsgemäße Zugentlastung ist zu achten. Die Kabel-

stecker bzw. -buchsen sind durch Rödeldraht oder Perfolfaden

gegen selbständiges Lösen zu sichern.

(Beachte: "Fertigungs- und Prüfvorschrift für geschirmte Kabel

mit SU-Steckverbindern")

Anmerkung:

Ist der beidseitige Schirmanschluß aufgrund eines fehlenden

Potentialausgleichs zwischen den Aufstellungsorten GG-BT-BTZ

nicht möglich, erfolgt der Schirmanschluß einseitig am Stecker.

Am anderen Ende des Kabels ist der Schirm ca. 5 cm zu kürzen.

Über die Mantelenden ist Isolierschlauch zu ziehen.

Anlage 2

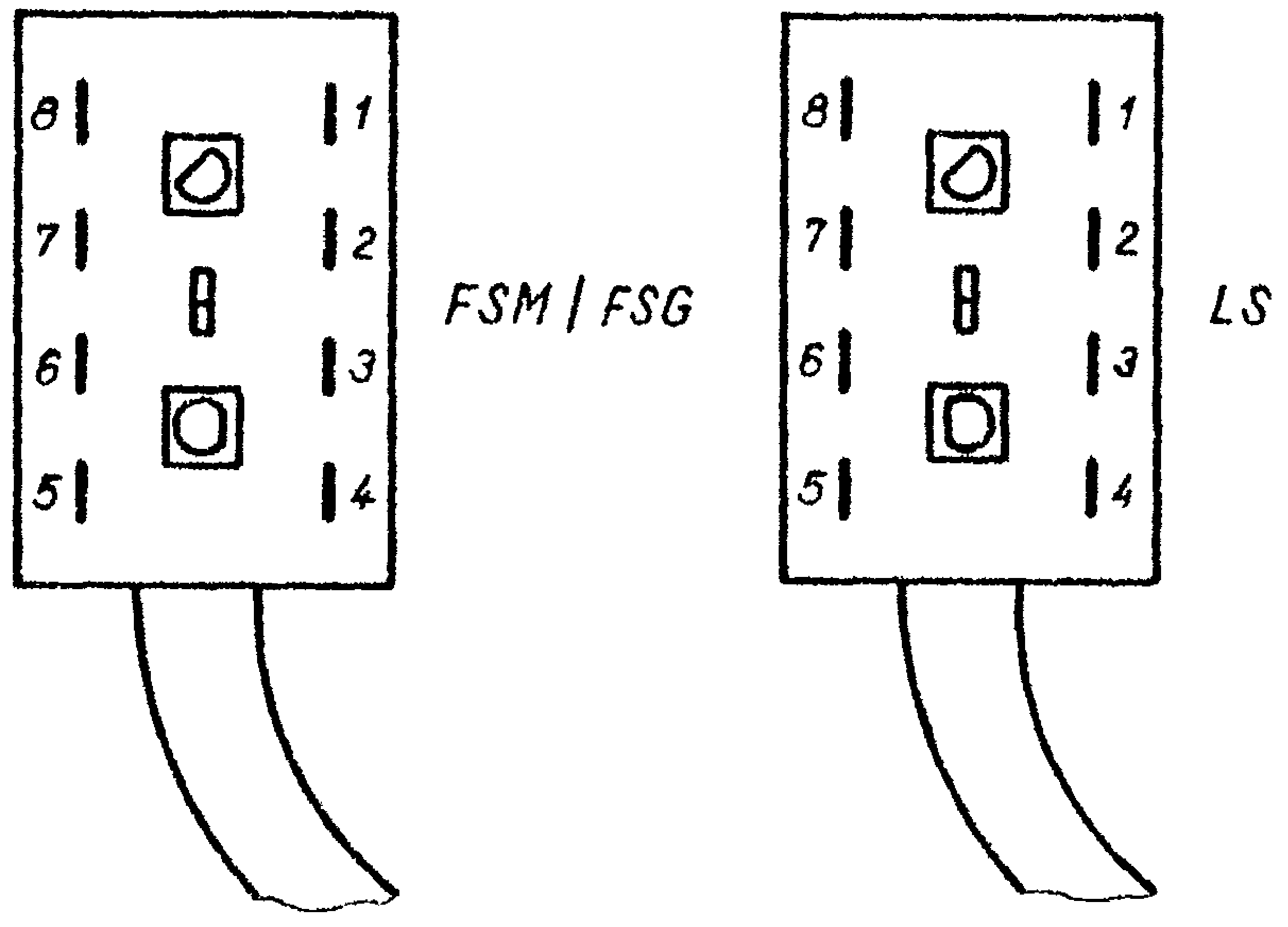

Montagevorschrift für Linienkabel FSM, LS und FSG

Kabeltyp: Fm-Plastschlauchleitung

H2Y(C)Y 4 x 1 x 0,22 mm2 TGL 24 451

Der 4polige Telegrafiestecker des FSG ist gegen einen

8poligen (im Normalzubehör enthalten) auszutauschen. Es

gilt folgende Zuordnung der Adern zu den Steckerstiften:

Ader a - Stift 1

Ader b - Stift 2

Ader w - Stift 3

Ader c - Stift 4

Schirm - Stift 7

Bei Bedarf sind die 4poligen Telegrafiestecker des LS bzw.

der FSM ebenfalls gegen 8polige Telegrafiestecker auszu-

tauschen (Variante 2 und 3 nach Bild 18).

Für die Kodierstecker der 8poligen Telegrafiestecker gilt

die Zuordnung nach Bild 19:

FSM/FSG: Kodierung 2 7

LS: Kodierung 2 3

Der Schirm ist geräteseitig an folgende Punkte anzuschließen:

- an der FSM: Lötstützpunkt am Linienfilter

- am LS: Lötstützpunkt am Linienfilter

- am FSG: Zugentlastungsschelle

(An das Schirmende ca. 4 cm Cu-Litze (0,22 mm2)

anlöten, die Litze mittels Lötkabelschuh A 3 x 1,4

TGL 11 108 an die Zugentlastungsschelle anschließen.)

Beim Anschluß des 4poligen Telegrafiesteckers an das ge-

schirmte Kabel ist zu beachten, daß

- Hülle und Schirm um ca. 3 cm gekürzt werden,

- Isolierschlauch entsprechend Kabeldurchmesser von 5 cm

Länge aufgeschoben und unter die Zugentlastungsschelle

gebracht wird.

Achtung! Es ist eine Kontrolle des Isolationswider-

standes zwischen Schirm und jeder Ader erforderlich.

Sollwert: ≥ 2 MOhm bei 500 V

Anlage 3

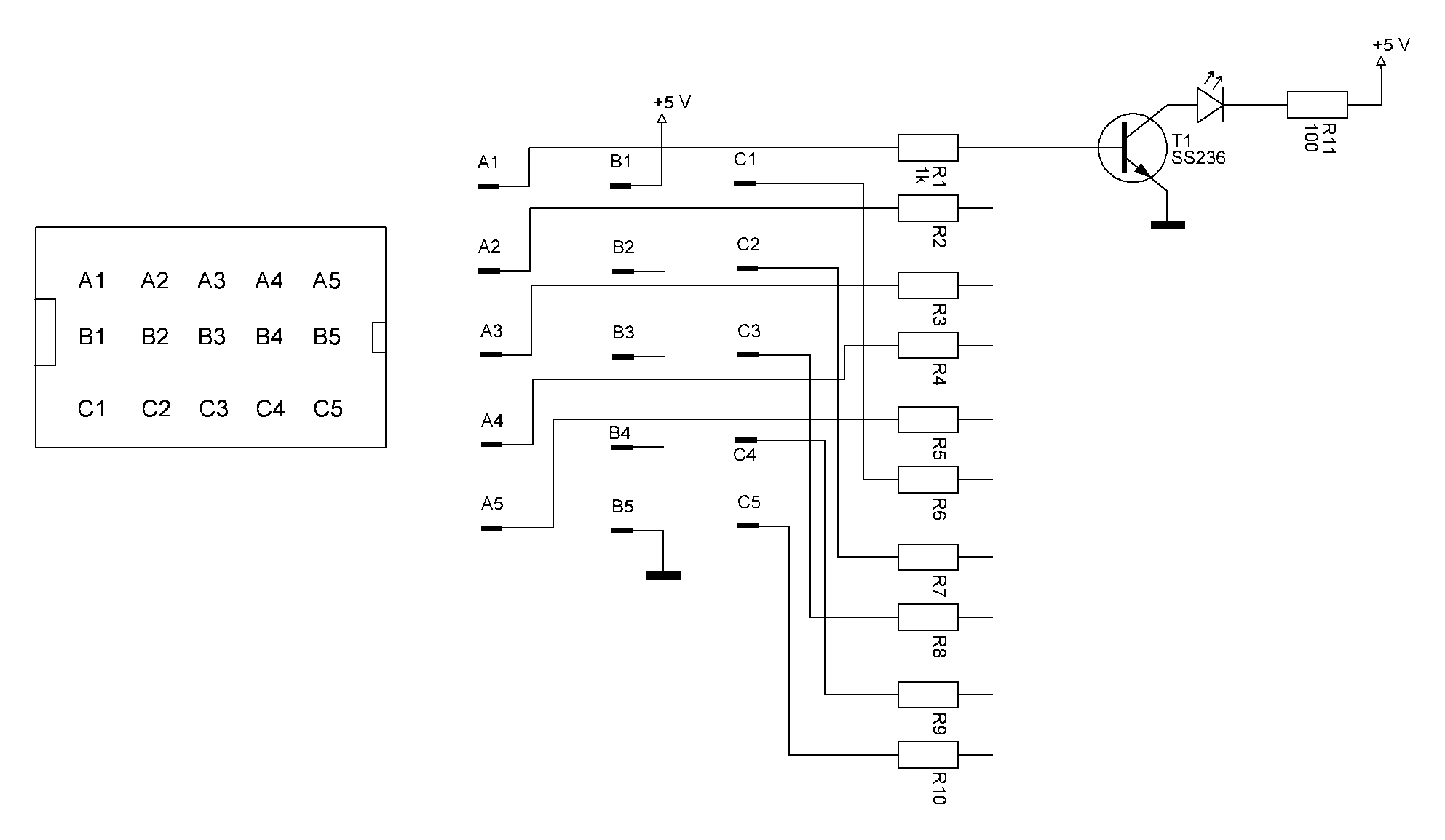

Änderung der Gegenschreibeinrichtung des Lochstreifensenders

Die Gegenschreibeinrichtung ist stillzulegen, indem

1. die Anschlußdrähte am Gegenschreibmagneten abgelötet

werden und der vom Filter kommende Anschlußdraht

direkt mit den Sendekontakten verbunden wird und

2. die ganze Gegenschreibeinrichtung ausgebaut oder die

Ankerabreißfeder um 180° um die Längsachse gedreht und

damit unwirksam gemacht wird.

Bild 1 Verkabelung des Gerätesystems (Grundvariante)

Bild 2 Verkabelung des Gerätesystems (Aufbauvariante)

Bild 3 Aufstellung - Variante 1

Bild 4 Aufstellung - Variante 2

Bild 5 Aufstellung - Variante 3

Bild 6 Aufstellung - Variante 4

Bild 7 Abstände T 310/50 - Fs-Endplatz

Bild 8 Abstände zweier Geräte T 310/50 (nebeneinander)

mit Fs-Endplätzen

Bild 9 Abstände zweier Geräte T 310/50 (gestapelt)

mit Fs-Endplätzen

Bild 10 Abstände zweier Fs-Standgehäuse

Bild 11 Abstände zweier Fs-Tischgehäuse

| Anschluß- | Kabel | Lötkabel | Scheibe | Feder- | Schraube | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| stelle | NYAF | schuh A | ring B | ||||

| GG | siehe Punkt 3.1.1(3) | vorhanden | > | ||||